|

|

Baldassare Castiglione |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 6 décembre 1478 à Casatico naît Baldassare Castiglione

dans le marquisat de Mantou, épelé aussi Baldassarre, Baldesar ou Baldassar, comte de Novellata, écrivain et diplomate italien de la Renaissance. Il reste connu pour avoir écrit Le Livre du courtisan, manuel de savoir-vivre qui connut un succès important à sa parution. Il meurt le 8 février 1529 à 50 ans à Tolède, en Espagne

En bref

Si détaché qu'il semble de la dure histoire italienne du temps où il fut écrit, Le Parfait Courtisan (Il Cortegiano) de Castiglione est le fruit d'une expérience à la fois guidée, compensée et transcendée par un idéal éthique foncièrement tributaire de la culture humaniste. Il a constitué, pendant un siècle et plus, en Europe occidentale, la source et souvent le modèle d'un art de cour équilibré entre le devoir politique et l'animation culturelle, ayant pour double objet de soutenir la gloire du souverain et la dignité du courtisan. De 1537 à 1690 ont paru six traductions françaises.

Fils d'un homme de guerre et d'une parente des Gonzague, Baldassarre Castiglione naquit à Mantoue. C'est à Milan, quand s'y exerçait le mécénat de Ludovic le More, qu'il fit ses études. Entré en 1499 au service de François Gonzague, à Mantoue, il passe, en 1503, à la cour du beau-frère de François, Guidobaldo da Montefeltro, seigneur d'Urbino, et, abstraction faite de diverses campagnes et missions, y reste jusqu'en 1513, année où il part pour Rome en qualité d'ambassadeur du duché d'Urbino auprès du pape. Le duché passant, en 1516, aux mains d'un Médicis, Castiglione retourne au service des Gonzague, devient en 1520 leur ambassadeur à Rome, avant d'être nommé, en 1524, protonotaire apostolique par le pape Clément VII et envoyé, l'année suivante, en Espagne en qualité de nonce auprès de Charles Quint. Ce ne fut pas la mission la plus heureuse de sa vie. Le terrible sac de Rome de 1527, commis par des mercenaires à la solde de Charles Quint, advint au temps de sa nonciature : Clément VII lui reprocha violemment de n'avoir su ni le prévoir ni le prévenir. Castiglione présenta sa défense avec une dignité que se plaisent à souligner tous ses biographes. Apprenant, sur ces entrefaites, qu'un manuscrit du Cortegiano, confié à un de ses amis, commençait à être reproduit sans son assentiment, il prit le parti de le publier avant d'en avoir achevé la révision. Le livre fut imprimé à Venise en 1528. Cette première édition devança de peu la mort de Castiglione, survenue à Tolède.

Sa vie

Baldassare Castiglione est né à Casatico, province de Mantoue, en Italie, dans une ancienne famille lombarde ayant émigré à Mantoue à l'époque du marquis Ludovic Gonzague, un parent de Luigia Gonzague, la mère de Castiglione. À Casatico, son lieu natal, il y a encore la Corte Castiglioni, le palais de la famille Castiglione, symbole du marquisat de la famille sur ces territoires, et résidence où Baldassarre Castiglione est né et à vécu ses premières années.

Il fait des études classiques à Venise et à Milan, où il est l'élève de Merula et de Calcondila. Il fait partie de la cour de Ludovic le More et à la mort de celui-ci, il rejoint la cour des Gonzague à Mantoue. En 1495, son père meurt et Baldassare lui succède dans ses fonctions de chef de famille, il accompagne ainsi le marquis lors de l'arrivée de Louis XII à Milan. Pour le service de Gonzague, il part à Rome rencontrer Guidobaldo Ier de Montefeltro, duc d'Urbino, dont il rejoint la cour en 1504.

Urbino est alors la cour la plus brillante et la plus raffinée d'Italie, un carrefour culturel dirigé par la duchesse Elisabetta Gonzague et sa belle-sœur Maria Emilia Pia avec parmi les invités permanents Pietro Bembo ou Michel-Ange, ainsi que de nombreux hommes de lettres. Les invités ont pour habitude d'organiser à la cour des compétitions intellectuelles produisant ainsi une riche activité littéraire et culturelle.

En 1506, Castiglione écrit et interprète avec Cosimo Gonzague, son églogue Tirsi dans lequel de façon voilée, il dépeint la vie de la cour d'Urbino. L'œuvre contient des résonances de poésie ancienne et contemporaine, avec des rappels à Virgile, Poliziano ou Sannazzaro. Il fut ambassadeur du duc d'Urbino auprès de Henri VIII d'Angleterre, roi d'Angleterre.

François Marie Ier della Rovere succède à Guidobaldo à la mort de ce dernier, et Castiglione demeure à sa cour, et, avec lui, prend part à l'expédition contre Venise menée par le pape Jules II, ce qui lui vaut d'obtenir le comté de Novellata, près de Pesaro. Quand le pape Léon X est élu, Castiglione est envoyé à Rome comme ambassadeur d'Urbino. Il y devient l'ami d'artistes et d'écrivains, notamment de Raphaël, qui a peint son portrait, conservé aujourd'hui au musée du Louvre.

En 1516, Castiglione retourne à Mantoue, où il se marie avec Ippolita Torelli, descendante d'une famille noble. Il lui avait écrit deux lettres passionnées, lui exprimant ses sentiments profonds, mais celle-ci devait mourir quatre ans plus tard, alors que son époux se trouvait à Rome, en qualité d'ambassadeur du duc de Mantoue. En 1521, le pape Léon X lui accorda la tonsure et Castiglione commença une carrière ecclésiastique. C'est à cette époque qu'il met en relation le peintre et architecte Giulio Romano avec le duc de Mantoue, celui-ci cherchant embellir sa ville et à se faire construire un palais.

En 1524, le pape Clément VII l'envoie à Madrid en qualité de nonce apostolique ambassadeur du Saint-Siège, il suit l'empereur Charles V à Tolède, Séville et Grenade. En mai 1527 les impériaux envahissent et mettent Rome à sac ; le pape reprochera à Castiglione de ne pas l'avoir prévenu des intentions de Charles Quint. Castiglione enverra une lettre au pape, datée du 10 décembre 1527, soulignant que le saccage était motivé par l'ambiguïté et les contradictions de la politique du pape.

Contre toute attente, il reçut des excuses du pape, et les honneurs de l'empereur. De nos jours, Baldassare Castiglione n'est plus perçu comme responsable du sac de Rome, car il semble qu'il ait joué honnêtement son rôle en Espagne. Ainsi, le bruit que Castiglione soit décédé suite aux remords qu'il aurait pu éprouver est infondée, il est mort des suites d'une épidémie de peste.

En 1528, l'année précédant sa mort, son livre le plus célèbre, Le Livre du courtisan, est publié à Venise. Il décrit la cour d'Urbino, au temps du duc Guidobaldo Ier de Montefeltro, et son courtisan idéal, au travers de dialogues philosophiques et culturels qui lui ont été rapportés alors qu'il se trouvait en Angleterre. Son livre est traduit en français dès 1537, puis en espagnol, en anglais, en allemand et en latin. Ce livre deviendra vite un manuel de savoir-vivre dans les cours européennes.

Cette œuvre prône la courtoisie et les valeurs sociales que l'homme civilisé se doit d'avoir. Il s'inspire alors du célèbre proverbe de Platon : « Omnia vincit politus » qui renvoyait initialement à l'utilité de l'éducation.

Le miroir d'une époque

Bien que les entretiens qui forment l'essentiel du livre soient fictivement situés entre septembre 1506 et février 1507, il semble que Castiglione n'ait pas entrepris de composer son ouvrage avant 1513, au terme de son séjour à la cour d'Urbino, où il s'était lié d'amitié avec Pietro Bembo, avec le futur cardinal Bibbiena, favori de l'exilé Jean de Médicis qui allait bientôt devenir le pape Léon X, et avec bien d'autres qui se retrouvent dans les rôles du Cortegiano.

Des invasions, des batailles, des renversements d'alliances qui se succèdent en Italie, de 1494 à 1529, et qui furent loin d'être sans effet sur la vie et la carrière du diplomate Castiglione, on ne perçoit dans le Cortegiano que de brefs et lointains échos. Bien qu'il y soit souvent question de la formation et des devoirs des princes, l'ouvrage peut passer pour apolitique, si l'attention politique véritable est celle qu'un auteur, témoin ou juge, donne aux mouvements et aux crises de la société où il vit. À la différence de son contemporain Machiavel, Castiglione ne s'interroge pas sur les chances qu'ont les dynasties ou les États de second ordre de subsister ou de s'agrandir. Son propos n'a pas trait à leur débilité relative en face des grands royaumes dévorants, mais au style de vie prestigieux que tout État peut tendre à édifier au niveau de la cour, comme si la fin du pouvoir régnant était non la puissance mais une civilité supérieure. Plus qu'un centre d'où s'exerce la force politique, la cour est dans le Cortegiano le lieu où aboutit et s'affine la culture, où l'apparat se rend inséparable du savoir, l'agrément de la dignité, où s'élabore, en un mot, un art de vivre exemplaire, de portée universelle.

On ne peut rêver assemblage plus révélateur d'une vision « d'époque », de l'importance des qualités et des grades. Au centre, deux animatrices représentant la dynastie régnante : l'épouse du souverain, Elisabeth, et la « dame de palais », Emilia Pio, apparentée au souverain par alliance. Près d'elles, des hommes réputés et hautement protégés auxquels sourit un bel avenir : trois futurs cardinaux, Bembo, Bibbiena, Federico Fregoso ; le fils de Laurent le Magnifique, Julien de Médicis, qui sera duc de Nemours ; Ottaviano Fregoso, qui sera doge de Gênes ; le comte Ludovic de Canossa, qui sera ambassadeur de Léon X en Angleterre et en France. À ceux-ci s'ajoutent des gentilshommes qui donnent de grands espoirs, mais disparaîtront prématurément. Moins chargés de dignités ou de promesses, d'autres personnages sont plus strictement fonctionnels. Ils font songer aux experts qui composent de nos jours l'escorte des diplomates. « Spécialistes » à l'autorité restreinte et subordonnée, ils sont là pour garantir l'information de leurs supérieurs et répondre, le cas échéant, aux questions que ceux-ci leur posent. La distribution obéit donc à une hiérarchie des rôles où les simples commis de cour restent à bonne distance des dignitaires, de ceux qui sont destinés à le devenir, et des seigneurs.

Une vision aristocratique et humaniste

Cette hiérarchie est assurément le signe d'une vision aristocratique. Mais Castiglione, qui fut à Milan l'élève des humanistes, en vient à équilibrer sa considération entre un Bibbiena, plébéien de cour savant et disert, et le noble lettré vénitien Pietro Bembo. Plus qu'à leur naissance, il mesure le prix des hommes à leur culture, au rôle qu'ils tiennent auprès des grands, au succès qu'on peut leur prédire. Par là est annoncé le courtisan bourgeois, apte autant que le noble à devenir l'animateur et le sage du milieu privilégié auquel l'attachent ses dons et ses mérites.

Sous son triple visage de « féal », de juge en toute matière et d'instructeur, le bon courtisan a pour premier devoir d'informer loyalement son prince, d'abattre les écrans de l'adulation ou des fausses prévenances qui dissimulent à ses regards le monde qui lui appartient, sans mettre jamais en cause son pouvoir absolu. Aucun participant du Cortegiano ne conteste la maxime énoncée par Ottaviano Fregoso : le prince n'est responsable que devant Dieu ; tout ce que les hommes peuvent faire est de tâcher à le rendre meilleur.

Pour informer son prince, l'homme de cour devra se mettre au fait de tout ce que requièrent l'intérêt politique de la dynastie et son prestige, dont une large part tient à l'éclat de sa cour. C'est sous cette rubrique, qui commande tout un programme de culture, que s'inscrit ce que le Cortegiano offre de plus riche et de plus neuf.

Si la dignité des armes n'est pas réfutée, il en est fait peu de cas, lorsqu'elle prétend tenir lieu de tout. Dès le premier livre de l'ouvrage, l'axe de la balance tend à se déplacer des aptitudes guerrières vers les qualités de l'esprit. Le deuxième livre s'ouvre bien par des considérations sur les batailles, les tournois, les exercices corporels, mais on passe bientôt à la musique, aux entretiens de société, à la modestie, avant que ne commence un long propos sur l'art de divertir par de bons mots ou de bons tours. Après une discussion animée entre féministes et antiféministes, le troisième livre s'offre comme un exemple de conversation brillante et raffinée sur l'amour. Le dernier livre, enfin, traite surtout de l'utilité du courtisan pour le prince dans l'espèce de préceptorat qu'il se sera rendu digne d'exercer par son savoir et de faire accepter par son charme. Dans ces pages, Bembo disserte longuement, en termes platoniciens, de la beauté corporelle et spirituelle avant de célébrer, dans une ample péroraison, la divinité de l'amour.

Un absolutisme princier tempéré par la sagesse éclairée de l'homme de cour : la « pédagogie » du Cortegiano aboutit au ministre d'État, confident respecté du souverain, non moins qu'au courtisan. Ce ministre ne saurait se trouver pour Castiglione que dans l'« homme complet » de l'idéal humaniste. À l'homme qui a su se composer harmonieusement lui-même, confiance peut être faite en politique, non moins qu'en culture, s'il se dit prêt au service du souverain et de l'État. Tel est le sens dominant d'un ouvrage où une inquiète revendication d'intellectuel se marie à un tranquille esprit de caste au fil d'une prose d'art à la fois substantielle et détendue, noblement appropriée à sa matière. Paul Renucci

Ses œuvres mineures sont moins connues mais intéressantes. Les sonnets d'amour et les quatre Amorose canzoni content son amour platonique pour Elisabetta Gonzaga dans un style qui rappelle Pétrarque. Les pré-romantiques puiseront leur inspiration dans son sonnet Superbi colli e voi, sacre ruine. Ses poésies latines sont remarquables, comme l'élégie De morte Raphællis pictoris à la mort de Raphaël, et une autre, où il imagine sa propre mort. Son intéressante correspondance dépeint non seulement l'homme et sa personnalité, mais aussi les gens célèbres qu'il a rencontrés et fréquentés, lors de son activité diplomatique.

Baldassare Castiglione meurt à Tolède en 1529.

Posté le : 05/12/2015 15:05

|

|

|

|

|

Re: Defi du 5 décembre 2015 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

06/08/2013 20:30

De Le Havre

Niveau : 25; EXP : 53

HP : 0 / 613

MP : 268 / 19535

|

Très bonne idée Athèna, je ne sais pas si j'aurai le temps de participer cette semaine, j ai l impression de ne pas voir le jour... On verra!

Posté le : 05/12/2015 14:40

|

|

|

|

|

Re: Défi de la semaine du 28 Novembre au 4 Décembre |

|

Plume d'Or

Inscrit:

06/08/2013 20:30

De Le Havre

Niveau : 25; EXP : 53

HP : 0 / 613

MP : 268 / 19535

|

Je vais essayer la recette d Iztenozot immédiatement! Ça M a l air succulent.

couscous, un pacte avec le diable? Pourquoi pas, il s est fait bien attraper. J ai appris qu il portait des lunettes pour lire, tu me feras toujours rire ;)

Posté le : 05/12/2015 14:38

|

|

|

|

|

César Baldaccini |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 6 décembre 1998 meurt à Paris César Baldaccini

à 77 ans, dit César, sculpteur français, né le 1er janvier 1921 à Marseille Bouches-du-Rhône. Il fait partie des membres des Nouveaux réalistes, mouvement né en 1960. Il est également le créateur du trophée en bronze de la cérémonie des césar du cinéma français. Il appartient au mouvement des nouveaux réalistes, Art contemporain

Il reçoit pour distinction "Praemium Imperiale ", ses Œuvres les réputées sont Le Centaure, Le Pouce, Marseille.

En bref

Lorsqu'on prononce le nom de César, c'est immanquablement l'image d'un personnage farfelu cherchant à épater le public qui vient à l'esprit de la plupart des gens. Surnommé le Benvenuto Cellini de la ferraille, il a en effet provoqué nombre de scandales bien qu'il ne les ait jamais à proprement parler recherchés et que ses tentatives visent seulement la découverte de modes d'expression véritablement contemporains.

D'origine modeste, ce fils d'émigrés italiens passe sa jeunesse dans le quartier de la Belle-de-Mai à Marseille et commence des études artistiques à l'âge de quinze ans. En 1946, il s'inscrit à l'École des beaux-arts de Paris, où il est actuellement professeur. C'est en voyant une reproduction du Prophète de Gargallo qu'il a l'idée de travailler la ferraille, un matériau très économique surtout lorsqu'on en utilise les déchets. La soudure à l'arc représente une autre étape de sa formation, et peu à peu César constitue des figures en assemblant des éléments hétéroclites : sa première réalisation d'importance, Le Poisson 1954, prix du collabo à l'École des beaux-arts, est acquise pour le musée national d'Art moderne de Paris en 1955. César installe alors son atelier à Villetaneuse parmi les chantiers de ferraille, les récupérateurs lui fournissant sa matière première. Les pièces métalliques se métamorphosent peu à peu en insectes, en bêtes imaginaires, en créatures humaines. En 1956, César a maîtrisé cette technique et la salle qui lui est consacrée à la biennale de Venise lui apporte enfin le succès. Loin de se confiner dans cette voie, il réalise des reliefs qui l'amènent peu à peu à concevoir des compressions. Exposées pour la première fois au Salon de mai de 1960, ces automobiles transformées par une presse ne sont cependant pas le fruit du hasard puisque le résultat en est déterminé par le choix des matériaux. À cause de ses compressions, César adhère au Nouveau Réalisme, mouvement animé par Pierre Restany, mais il n'en réalisera que sept, refusant, encore une fois, de s'enfermer dans un système. L'artiste traverse alors une période de crise pendant laquelle il réalise quelques œuvres importantes en métal : La Victoire de Villetaneuse 1965 ; La Pacholette 1966, musée Cantini, Marseille. Dans sa quête de recherches, il réalise ensuite d'immenses agrandissements du moulage de son pouce, Le Pouce, 1988, bronze doré, 6 m de hauteur, placé dans la cour de la Vieille Charité à Marseille ; en 1993, installation d'un pouce de 12 m à La Défense, qui seront suivis par d'autres moulages de membres humains. La découverte du polyuréthanne le fascine et il cherche immédiatement à utiliser en grande quantité cette mousse légère dont le volume augmente au cours de sa formation. C'est la série des expansions, à partir de 1967 : leur fabrication dirigée donne lieu à des sortes de happenings de 1967 à 1970 et elles firent l'objet d'une exposition à Paris en 1977.

L'exposition César à la Vieille Charité à Marseille, en 1993, a permis de mesurer l'ampleur des manifestations de l'inventivité de César dont témoignaient, en 1973, ses autoportraits en pain, les masques en différentes matières 1976-1977, les compressions de bijoux et d'orfèvrerie 1971, les compressions murales en tissu, carton et papier 1976, reprise des compressions d'automobiles Les Championnes, 1986, pour Peugeot, incessante juxtaposition de différentes pratiques. Nicole Barbier

Sa vie

Ses parents, Omer et Leila Baldaccini, italiens d’origine toscane, tenaient un bar à Marseille, où César est né en 1921 dans le quartier populaire de la Belle-de-Mai, au no 71 de la rue Loubon, dans le centre. Je suis fondamentalement un autodidacte absolu, dira-t-il. Il travaille d'abord chez son père, avant de suivre en 1935 les cours de l'École des Beaux-Arts de sa ville natale avec son condisciple Raymond Normand puis, en 1943, de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris avec Michel Guino, Albert Féraud, Daniel David et Philippe Hiquily, comme lui dans l’atelier de Marcel Gimond. Il occupe un atelier dans un ancien bordel de la rue de l'Échaudé, dont les chambres, à la suite de la loi Marthe Richard, avaient été attribuées à des étudiants.

Dès 1947, il travaille le plâtre et le fer. En 1952, à Trans-en-Provence, il fait ses premiers essais de soudure et ses premières sculptures en ferrailles, en utilisant des matériaux de récupération peu coûteux : ses moyens sont alors toujours modestes, ainsi par manque d'argent pour s'offrir du marbre, César va récupérer dans les décharges de ferraille les matériaux de ses premières sculptures ; des tubes, des boulons, des vis, qui deviennent des insectes, ou se retrouvent dans les courbes puissantes de la Vénus de Villetaneuse.

En 1954, il expose à la galerie Lucien Durand et obtient le prix collabo pour une sculpture intitulée Le poisson réalisée à Villetaneuse ; ville où il travaillera une douzaine d'années, grâce à l'aide d'un industriel local, Léon Jacques. En 1956, il participe à la biennale de Venise ; ensuite à la biennale de São Paulo et à la Documenta II en 1959. En 1961, il se rapproche de Marino di Teana, et rejoint le groupe des Nouveaux réalistes, mouvement fondé par le critique d'art Pierre Restany, comprenant notamment Mimmo Rotella, Niki de Saint Phalle et Gérard Deschamps. En 1968, il créera à la Manufacture nationale de Sèvres, un Cendrier en porcelaine édité en 50 exemplaires. Réalisé en porcelaine à couverte nacrée semi-mat, il représente un moule en plâtre utilisé pour la production des pièces, et a été produit à partir d'un modèle original en aluminium.

Les Compressions

À partir de 1960, César centre ensuite son travail sur la technique de la compression dirigée, qui devient sa marque de fabrique : à l'aide d'une presse hydraulique, il compresse des objets divers. La vicomtesse de Noailles lui offre sa première voiture, une Zil soviétique toute neuve, la seule à Paris. César la renvoie compressée et plate comme une omelette et ayant perdu 90 % de son volume, d'autres automobiles vont aussi subir le même sort. Cet acte d'appropriation se veut un défi à la société de consommation et le rapproche des Nouveaux réalistes, dont il fait partie aux côtés de son ami Arman, auquel son nom est souvent associé.

À la Fondation Cartier en 1986 il présente ainsi une compression monumentale de Peugeot 205 Turbo 16 accidentées dans des rallyes automobiles les Championnes. Ce sont les voitures de Jean Todt compressés comme des galettes de maïs. À la Biennale de Venise, il présente une montagne de compressions, œuvre monumentale de 520 tonnes. En 1998, sa Suite milanaise est une série réalisée avec des voitures Fiat neuves qui, une fois compressées, sont passées dans les chambres à peinture de l'usine Fiat de Turin, aux couleurs de la gamme de l'année. Il compresse toutes sortes de matériaux : tissus, papiers, et même bijoux en or que les femmes du monde lui apportent et qu'il rend compressés en cube à porter autour du cou.

Les Expansions

En inversant l'esprit des compressions, César présente au Salon de Mai en 1967 La grande expansion orange, réalisée en polyuréthane. Ses expansions exploitent les possibilités de ce matériau en coulées lisses et dures; l'intervention du créateur se fait soit sur la rigidité, l'épaisseur, la coloration, soit sur les coulées superposition ou juxtaposition soit sur la masse figée travail de finition sous forme de nappage, de ponçage, de laquage. Il commence à travailler le cristal en fusion. Dans les années 1970, il accède à une reconnaissance internationale. Désormais universellement connu, il devient un des artistes français de tout premier plan et bénéficie de très nombreuses expositions.

En 1971 lors d'une première au Lido, il trouve plus médiatique que lui : Salvador Dalí, le maître de l'extravagance. Il débat la même année dans Italiques avec François Truffaut, Lucien Bodard et Asher Ben-Natan. Son œuvre Conserve expansion - Martial Raysse, 1970-1972, est conservée au Museo Cantonale d'Arte de Lugano.

Les Empreintes humaines

Deux facteurs vont l'amener à se pencher sur cette problématique: tout d'abord l'invitation à participer à une exposition de groupe consacrée à La Main, de Rodin à Picasso et sa découverte de l'agrandissement pantographique.

En 1965, il présente son célèbre Pouce agrandi 1,85 mètre de haut. C'est l'empreinte de son propre pouce5. À l'occasion des Jeux olympiques de Séoul 1988, il crée un Pouce en bronze de 6 mètres de haut. Cette œuvre a été la plus médiatisée et répétée.

En 1967, il réalise 6 exemplaires du Sein, moulage en polyester de 82 x 193 x 266 cm, un des exemplaires est visible au Musée d'art de Toulon, un autre à la Fondation Gianadda.

Il crée Le Poing, sculpture monumentale de 7 tonnes en fonte d'acier inoxydable polie, installée sur la place d'armes au Lycée militaire de Saint-Cyr à l'été 1970.

Les Fers et les Animaux imaginaires

César commence dès 1949 à s'approprier la technique de la soudure à l'arc et créera plus de 300 constructions jusqu'en 1966.

En 1983, il entreprend la réalisation de son Centaure en « hommage à Pablo Picasso », sculpture de 4,70 mètres de haut, achevée en 1985. La sculpture est installée au carrefour de la Croix-Rouge à Paris.

Toujours en 1983, César réalise son Hommage à Eiffel et Le flying French man, pour la Ville de Hong Kong.

Il est également le créateur du trophée César du cinéma qu'il créa en 1976, récompense attribuée par les professionnels du cinéma français, pour laquelle il réalise une compression en bronze.

Homme à la fois simple et complexe, au franc-parler méridional, il cultive son image d'éternel artisan, de soudeur, et surtout de grand créateur. Les dernières années de sa vie ont été très heureuses, César multiplie les expositions : grande rétrospective au Jeu de Paume à Paris en 1997, rétrospectives à Malmö, Milan, São Paulo, Mexico. César termine sa carrière par une série de portraits et d'autoportraits, face à face marquant avec la mort.

Il partage les dix dernières années de sa vie avec Stéphanie Busuttil, qui gère aujourd'hui son œuvre et est détentrice de son droit moral.

Les œuvres de César sont collectionnées par les musées Centre Pompidou, Tate Gallery, MoMA… et les particuliers du monde entier. L'exécuteur testamentaire de la succession est Alain-Dominique Perrin.

Citations et jugements

"Je n’ai pas d’imagination. Elle ne me vient qu’avec le toucher et les yeux. Sans ces deux éléments, le cerveau ne fonctionne pas. César "

"Ce sont mes mains qui font travailler ma tête César "

Posté le : 05/12/2015 13:36

|

|

|

|

|

Raoul Follereau |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

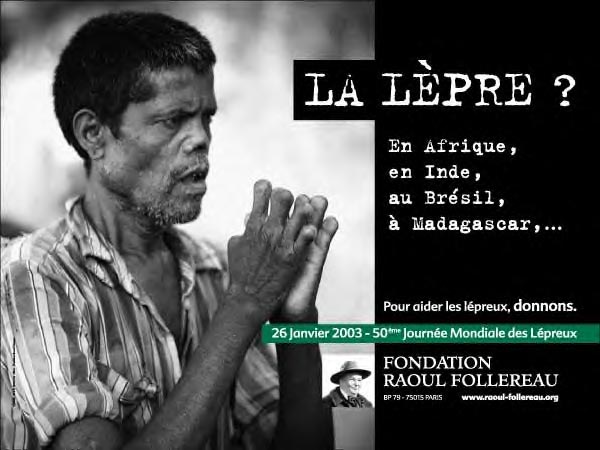

Le 6 décembre 1977 meurt à Paris Raoul Follereau,

à 74 ans, écrivain, journaliste, poète français, créateur de la journée mondiale de lutte contre la lèpre et fondateur de l’œuvre connue aujourd’hui en France sous le nom de Fondation Raoul-Follereau, qui lutte contre la lèpre et la pauvreté et promeut l’accès à l’éducation. Il est né à Nevers le 17 août 1903.

Sa vie

Raoul Follereau naît le 17 août 1903 à Nevers. Il est le deuxième enfant d'une famille de trois : son frère Georges est de trois ans son aîné et Suzanne, sa petite sœur, de six ans sa cadette. Son père, Émile Follereau, dirige un établissement de construction métallique qu'il a créé et sa femme lui apporte une aide pour la gestion de l'entreprise.

En 1917, Raoul Follereau apprend la mort de son père tué à la guerre, en Champagne. Pour faire vivre sa famille, il travaille dans la journée à l'usine familiale et le soir il étudie avec un prêtre pour préparer son baccalauréat. Il passe la première partie de son baccalauréat en 1919. En octobre de la même année, il réintègre l'école dans l'institution des Frères des Ecoles Chrétiennes.

Raoul Follereau et Madeleine Boudou se rencontrent en 1917 en vendant des bleuets au profit des blessés de guerre².

En 1918, à quinze ans, au cinéma Majestic de Nevers, Raoul Follereau prononce un discours lors d'une cérémonie à la mémoire des victimes de guerre. Il y exprime la devise : « Vivre, c'est aider les autres à vivre2 [...] être heureux, c'est faire des heureux».

Raoul Follereau publie, en 1920, à dix-sept ans, son premier ouvrage, Le Livre d’amour.

Après la guerre, à vingt ans, il obtient deux licences en philosophie et en droit à la Sorbonne.

En 1924, Raoul Follereau part à Bonn, en Allemagne, pour son service militaire. Le 22 juin de l'année suivante, à sa démobilisation, il épouse Madeleine Boudou à Nevers. Au cours de leur voyage de noces, Raoul Follereau rencontre Gabriele d'Annunzio.

Raoul Follereau commence une carrière d'avocat qu'il abandonne pour celle de journaliste puis devient secrétaire de rédaction au journal L'Intransigeant.

La Ligue d’union latine

Raoul Follereau crée la Ligue de l’Union Latine en 1927, avec Michel Rameaud et Monseigneur Ducaux-Bourget. Selon Jean-François Six, elle est « destinée à défendre la civilisation chrétienne contre tous les paganismes et toutes les barbaries », et elle s'inscrit « dans le courant de Maurras et de l'Action française ». Selon l'Annuaire général des lettres, son but est d'« unir et fédérer les élites latines pour la défense et la gloire de leur civilisation ».

Déjà en 1920, quand Raoul Follereau avait publié son premier ouvrage, il avait créé la Jeune Académie, destinée à faire connaître de jeunes auteurs ou poètes de son âge en les publiant dans Les Éditions de la Jeune Académie, ou aidant à les faire publier.

Continuant sur cette lancée, en cinq ans plus de 150 volumes de 100 auteurs seront publiés par l’intermédiaire du journal mensuel de la ligue, L’Œuvre latine8 dont le premier numéro parait en 1928. Et c'est plus de 300 auteurs ou interprètes de théâtre qui seront révélés.

Au travers de la Ligue, Raoul Follereau développe une activité culturelle faite de conférences, de concerts, d’exposés qui va lui permettre de forger une doctrine qu’il expose lors d'une conférence à la Sorbonne en 1930. Il y expose toutes les valeurs qu’il pense représenter sa civilisation. Il met en avant les études classiques, il crée l’Institut de l’Union Latine pour favoriser les développements des études gréco-latines qu’il voudrait indispensable dans la formation car il pense qu’elles apportent une réelle formation pour les individus et la société qu’ils composent : « la latinité est héritière et continuatrice des civilisations antiques » déclare-t-il.

En 1930, en compagnie de son épouse, il traverse la cordillère des Andes dans un avion de l’Aéropostale piloté par Jean Mermoz alors qu’il promeut la culture française en Amérique du Sud.

Il s’investit alors dans la culture en créant ou en aidant à créer des bibliothèques en Amérique latine avec le patronage du ministre de l’Instruction publique. Il crée L’Œuvre du livre français à l’étranger et pour cette opération, il lève des fonds afin d’envoyer dans ces pays des livres français. Dès novembre 1931, il est fier de la création de trente-deux bibliothèques publiques et gratuites regroupant plus de 25 000 volumes « dignes de la France et soigneusement sélectionnés quant à leur valeur et à leur moralité ».

Pierre Guillaume écrit, à propos de la Ligue de l’Union Latine : « Raoul Follereau fut aussi un témoin très engagé dans l’histoire intellectuelle et politique de son temps. C’est en maurrassien convaincu qu’il crée avant la guerre la Ligue de l’Union latine, dont le mensuel exprime une sympathie sans ambiguïté pour le Portugal de Salazar, comme pour l’Italie de Mussolini ». En France, il œuvre à l'abrogation des lois de 1901 et de 1904 sur les congrégations religieuses.

A Paris, il participe en février 1936 à la première réunion du Centre de documentation et de propagande ( qui "a pour mission de lutter contre la judéo-maçonnerie, le marxisme et tous les agents de l'Anti-France"), avec des militants antimaçons et antisémites tels Louis Darquier de Pellepoix et Henry Coston. Il y vitupère les « machinations maçonniques dans le drame de Marseille qui coûta la vie » au roi de Yougoslavie. La même année, il vante l'action et la personnalité de Benito Mussolini. En Algérie, ses conférences sont des occasions de rassemblement pour l’extrême-droite locale qui cherche à s’unifier au lendemain de la victoire du Front populaire aux élections législatives de 1936.

Le Figaro du 3 septembre 1936 mentionne que Raoul Follereau a été reçu par le Prince de Piémont au camp de Montella, quartier général des grandes manœuvres de l’armée italienne.

Dans le contexte du Front populaire et de la guerre d'Espagne Raoul Follereau participe, le 4 septembre 1936, à Bruxelles au Congrès de la Ligue pour la réforme de la Société des Nations organisé par la branche belge des CAUR - les Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma. Dans les faits, c'est « la fine fleur de l'extrême-droite francophone »20 qui se rassemble à cette occasion afin de marquer son opposition au Rassemblement universel pour la paix. Il y demanda qu'une « union de tous les patriotes de tous les pays soit créée pour défendre contre toutes les anarchies rouges et leurs satellites la famille, la cité, la patrie, leur indépendance et leur honneur » et, deux mois plus tard, il prêche la « croisade des patries » contre « l'Internationale rouge, le bolchevisme envahisseur dont les menaces et les menées sont évidentes » et loue la valeur du patriotisme.

Raoul Follereau accompagne l’enthousiasme pro-Franco des « amitiés latines » du maire d’Oran Gabriel Lambert en proposant « des voyages organisés depuis Paris en zone franquiste et [...] une collecte nationale pour la reconstruction des églises ». Une annonce parue dans Le Figaro du 19 avril 1938 indique que « la Ligue de l’Union Latine fera un don au cardinal Goma, primat d’Espagne, pour aider à la reconstruction des église mutilées ». La Ligue lance une souscription : « Sur la terre héroïque de nos frères d'Espagne, l'âme universelle de la chrétienté fut menacée. (...) Il revenait à la France des croisades, à la France de Saint-Louis et de Jeanne d'Arc (...) d'aider à relever le premier clocher » .

À Vichy, en juillet-août 1940, le président de la Ligue de l'Union Latine Raoul Follereau expose le « point de vue français » lors d'une réunion avec des diplomates sud-américains présidée par l'ambassadeur brésilien Luís Martins de Sousa Dantas.

En 1940, Follereau est tout acquis aux thèses de la Révolution nationale (RN) et à la personne du Maréchal. Le mensuel de la Ligue de l’Union Latine se déplace de Paris à Lyon et change de nom pour s’intituler Paroles de France jusqu’à l’arrêt de la publication en 1944.

Il va demeurer un catholique conservateur ; on le trouve président d'une séance lors du sixième congrès de l'Office international des œuvres de formation civique et d'action culturelle selon le droit naturel et chrétien (avatar de la Cité catholique de Jean Ousset), en 1969 à Lausanne.

Les Fondations Charles de Foucauld

C'est en 1936 que Raoul Follereau découvre la vie de Charles de Foucauld. Il fonde en 1937 les Fondations Charles de Foucauld et entreprend de lever des fonds afin de « reconstruire l'Église française du Sahara ».

Les Fondations Charles de Foucauld sont bénies par le cardinal Pacelli lors de son déplacement à Lisieux, en juillet 1937 pour l'inauguration de la basilique Sainte-Thérèse.

En octobre 1937, Raoul Follereau annonce la prochaine inauguration de l'église d'El-Goléa en rendant un vibrant hommage à l'ermite du désert : « En Charles de Foucauld, la France chrétienne retrouve son visage, elle s'exprime par lui, elle se reconnaît en lui. Et le Monde tout entier la reconnaît en lui. [...] C'est du désert que nous vient aujourd'hui la grande figure blanche qui nous affirme l'immortalité de la France et de sa foi. [...] Et si Charles de Foucauld mourut, martyr de sa foi, nous ne saurons jamais oublier qu'il tomba pour la France, que le saint Ermite était demeuré le patriote le plus accompli, le plus ardent qu'on puisse rêver, qu'il sut servir, comme le font avec tant de dévouement nos milliers de missionnaires, sa Croix et son Drapeau, exaltant l'une et l'autre dans son âme splendide incapable d'imaginer leur désunion. Celui-là, vraiment, fut de la France, fille aînée de l'Église. Premier Croisé du désert, premier « Chevalier des Sables », il résuma toute l'histoire de la France dans sa simple et grandiose épopée. »

Raoul Follereau donne des conférences sur Charles de Foucauld au début des années 1940 à l’École des cadres d'Uriage auprès d’étudiants coloniaux venus du Foyer des étudiants africains et asiatiques de Marseille, ou encore en janvier 1943 au Théâtre des Fleurs de Vichy.

En 1945, les Fondations Charles de Foucauld soutiennent l’abbé Albert Peyriguère qui lutte contre la malnutrition à Elkbab, en lui faisant parvenir 220 000 ancien francs et des farines alimentaires.

Raoul Follereau subit l’opposition de Louis Massignon après guerre, lorsqu’il finance la grande exposition Charles de Foucauld organisée par l’abbé Louis, l’aumônier des Invalides avec le père Georges Gorée. Le rayonnement que le père de Foucauld, ancien officier, saharien passionné, avait sur les militaires français n’est pas étranger à cet intérêt. Le père Voillaume, fondateur des Petits Frères de Jésus, est interpellé par Louis Massignon qui s’en émeut : « l’exposition Foucauld aux invalides aura un budget de deux millions et demi fourni probablement par R. Follereau que l’abbé Louis a mis dans le comité ; avec le père Gorrée qui est chargé du "rayonnement" du père de Foucauld. [...] La fondation Follereau, grâce à l’exposition, deviendra une sorte de "caisse Foucauld", avec exclusivité et monopole ». L’exposition est cependant ouverte aux Invalides en 1946 et elle impressionne favorablement le père Voillaume.

En fait Follereau, avec ses Fondations, sera pris entre d’un côté, Massignon et le Bulletin de l’association Charles de Foucauld avec Voillaume et de l’autre, Gorrée qui profite de l’exposition pour créer les Cahiers Charles de Foucauld. Alors que Gorrée refuse dans un premier temps la publication dans les Cahiers d’une note de mise au point au sujet des Fondations de Follereau, Massignon refuse de supprimer le Bulletin par fusion avec les Cahiers.

Finalement les Cahiers Charles de Foucauld publient, le 8 septembre 1946, une lettre de protestation de Louis Massignon dans laquelle ce dernier, en qualité de membre fondateur de l’association de laïcs Union des Frères et Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus autorisée par le cardinal Amette, conteste l’utilisation du nom Fondations Charles de Foucauld par Raoul Follereau et met en avant l’absence de lien spirituel ou de disposition testamentaire de Charles de Foucauld en faveur de Raoul Follereau.

En 1988, le Père Voillaume, interrogé par Étienne Thévenin, maintenait que « jamais les fondations Charles de Foucauld de Raoul Follereau n’ont fait partie des différents groupements et autres associations de la famille spirituelle de Charles de Foucauld ».

Le 1er décembre 1953, Raoul Follereau est avec le maréchal Juin l’un des principaux orateurs prenant la parole lors de la cérémonie d’anniversaire de la mort de Charles de Foucauld célébrée au Cercle militaire de Paris37. Pour Louis Massignon, cela équivaut à placer la « croisade policière » du maréchal sous le patronage de Charles de Foucauld.

La bataille contre la lèpre

Selon la Fondation Raoul-Follereau, la création des Fondations Charles de Foucault et la prise de conscience des problèmes de la lèpre seraient liées. Ce serait, en 1936, au cours d’un reportage sur les pas de Charles de Foucauld, à la demande d’un quotidien sud-américain, que Follereau rencontrerait des lépreux pour la première fois. Mais Follereau, quant à lui, situera toujours cette rencontre entre 1925 et 1928 comme Thévenin le rapporte aussi : « Alors que sa voiture tombe en panne, il voit surgir de la brousse des visages apeurés. [...] Au guide j’ai dit : Qui sont ces hommes ? - Des lépreux m’a-t-il répondu. - [...] - J’entends bien, mais ne seraient-ils pas mieux au village ? Qu’ont-ils fait pour en être exclus ? - Ils sont lépreux, me répondit l’homme taciturne et têtu. - Au moins les soigne-t-on ? Alors mon interlocuteur haussa les épaules et me quitta sans rien dire. [...] et c’est ce jour-là que je me suis décidé à ne plus plaider qu’une cause, une seule cause pour toute ma vie, celle [...] des lépreux. ».

Nous n’avons pas à déterminer de ces sources, toutes aussi crédibles, si une version est réelle plus qu’une autre. Peut-on juste remarquer qu’après cette rencontre et cet engagement, il ne s’est pas dévoué qu’à la seule cause des lépreux puisqu’en 1931 il s’occupait du rayonnement de la culture française en Amérique latine et qu’en 1937 et 1945, il s’occupait des fondations Charles de Foucault.

Premier combat

La bataille de la lèpre39 à proprement parler commence en avril 1943 avec sa première conférence sur ce sujet. La lèpre est alors une maladie mystérieuse qui effraie car, si elle tue rarement, elle mutile lentement ceux qui en sont victimes. Beaucoup y voient le signe d'une malédiction, ils ont la lèpre mais ils sont aussi lépreux. À cette époque il n'y a encore aucun traitement médical de la lèpre. L'exclusion dont sont victimes les lépreux vient autant de la peur des bien-portants que de leur abandon par le corps médical et des prescriptions sanitaires. En 1942, Raoul Follereau est réfugié à Lyon chez les religieuses de Notre-Dame des Apôtres quand il apprend que la mère générale a le projet de bâtir un village pour lépreux à Adzopé, en Côte d'Ivoire. Follereau se charge de collecter les fonds nécessaires à la construction du village. Pendant 10 ans, accompagné de deux sœurs, il parcourt les routes de France, de Belgique, de Suisse, du Liban, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Canada en donnant 1200 conférences.

Avec l’ordre de Malte

L’ordre de Malte en France, au travers des œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, n'est pas plus assuré que Raoul Follereau sur la date qui marque l'origine de son combat. En 2003, dans la revue de l'ordre de Malte-France, Hospitaliers no 108, un dossier spécial souligne les 75 ans d'activité de l'Œuvre, nous trouvons en titre « Reprenant le flambeau des chevaliers de Malte, les Œuvres se lancent en 1929 dans la bataille contre la lèpre ». Ce serait le 5 juin 1928 que l'Ordre posait la première pierre du pavillon de Malte à l’hôpital Saint-Louis à Paris destiné à soigner les « maladies exotiques » comme la lèpre. Ce pavillon ne sera inauguré que le 15 juillet 1932. Deux mille malades y sont suivis dans ses 40 lits. Par contre, dans son dossier de presse pour la journée mondiale des lépreux 2010, l'Ordre indique qu'il s'occupe de la lèpre depuis ses origines et qu'en 1938, c'est Justin Godart, président des œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, qui aurait demandé à Raoul Follereau le reportage sur la lèpre en Afrique qui serait à l'origine de l'engagement de celui-ci. Mais ce ne serait qu'en 1950, que les œuvres hospitalières décidaient de reprendre, en Afrique, le développement de ses activités en faveur des lépreux avec l'aide de Follereau, qui en reconnaissance se verra décerner la croix de commandeur dans l’ordre du Mérite de l’ordre souverain de Malte en 1954.

En 1958, l'ordre souverain de Malte crée le CIOMAL - comité international de l'ordre de Malte - pour organiser au niveau mondial son activité en faveur de la lutte contre la lèpre. Le CIOMAL et l'association Raoul Follereau font partie des neuf membres fondateurs, en 1966, de l'ILEP - International Federation of Anti-Leprosy Association (fédération international des associations contre la lèpre) - aux côtés, entre autres de la fondation luxembourgeoise Raoul Follereau et de l'association italienne des amis de Raoul Follereau.

Des initiatives originales

En 1942 et 1943, Raoul Follereau initie deux actions : la première, le noël du père de Foucauld, il demande aux enfants de disposer un soulier supplémentaire pour les enfants pauvres, dès 1946 il recueille 12000 colis et 80000 en 1950 ; la deuxième, l'heure des pauvres ou la grève de l'égoïsme, consistant à faire un don pour les pauvres d'une heure de son salaire tous les Vendredi saint. En 1944, il demande à Franklin Delano Roosevelt une journée de guerre pour la paix.

En 1952 on dispose pour la première fois d'un médicament qui guérit la lèpre : les sulfones. Follereau multiplie alors les initiatives visant à éveiller les consciences et mobiliser les foules. Trois de ces actions peuvent être citées pour le retentissement internationale qu'elles ont eu.

Journée mondiale des lépreux

En 1953, l’Abbé Balez suggère à Raoul Follereau de créer une journée mondiale de prière pour les lépreux. Follereau s’approprie l’idée et lance l’idée d'une journée mondiale des lépreux. Elle est célébrée pour la première fois le dernier dimanche de janvier 1954. Cette journée visait deux objectifs : d’abord obtenir que les malades de la lèpre soient soignés et traités comme tous les autres malades, en respectant leur liberté et leur dignité d’homme et ensuite, suivant l’expression de Follereau, « guérir les bien-portants » de la peur absurde et parfois criminelle qu’ils ont de cette maladie et de ceux qui en sont atteints.

Maintenant cette journée est aussi l’occasion pour les associations de mobiliser les populations pour obtenir des dons lors de quêtes. Lors de la 57e journée organisée le 31 janvier 2010, la fondation Raoul-Follereau à mobilisé 35000 quêteurs sur le territoire français. La 58e journée a lieu les 29 et 30 janvier 2011.

Deux bombardiers stratégiques

Le 1er septembre 1954, la presse publie la lettre ouverture que Raoul Follereau a écrit au Général Dwight David Eisenhower, président des États-Unis, et à Gueorgui Malenkov, alors encore pour une semaine premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, il est remplacé le 7 septembre par Nikita Khrouchtchev, pour leur demander un don particulier, le prix d'un bombardier stratégique chacun. « Ce que je vous demande est si peu ... Presque rien ... Donnez moi un avion, chacun un avion, un de vos avions de bombardement. Parce que j'ai appris que chacun de ces engins coûtait environ cinq milliards de francs ... Alors j'ai calculé qu'avec le prix de deux de vos avions de mort, on pourrait soigner tous les lépreux du monde ».

Il ne recevra jamais la moindre réponse à ces demandes, il prend l'opinion publique à témoin, ce qui va permettre la création d'associations Raoul Follereau. Par contre l'image va avoir du succès, il deviendra habituel de comparer les dépenses militaires avec les investissements humanitaires.

Un jour de guerre pour la paix

Raoul Follereau reprend vingt ans après une idée qui n'avait pas eu d'écho au moment de la guerre. En 1964, il s'adresse à U Thant, secrétaire général de l'ONU : « Que toutes les nations présentes à l'ONU décident que chaque année, à l'occasion d'une Journée Mondiale de la Paix, elles prélèveront sur leur budget respectif ce que leur coûte un jour d'armement, et le mettront en commun pour lutter contre les famines, les taudis et les grandes endémies qui déciment l'humanité. Un jour de guerre pour la paix... »

Pour donner de l'envergure à cet requête, Follereau lance son premier appel à la jeunesse. Il fait imprimer une carte postale pour les jeunes de 14-20 ans en leur demandant de faire parvenir cette pétition aux Nations unies. Les jeunes lisent au verso de la carte « Nous, jeunes de 14 à 20 ans, faisons nôtre l'appel Un jour de guerre pour la paix que Raoul Follereau a adressé aux Nations unies et nous nous engageons à user de nos droits civils et politiques pour assurer le succès de cet appel. ». Au total c'est entre deux à trois millions de signatures qui sont reçues au siège de l'organisation en provenance de 120 pays.

De nombreux États auraient écrit à Raoul Follereau pour le soutenir, principalement des pays du tiers-monde qui auraient été les premiers bénéficiaires d'une telle disposition. Dès décembre 1968, 15 pays déposaient une Résolution, invitant tous les États membres à consacrer une journée à la paix et à verser, chaque année, un jour de leurs dépenses militaires à un Fonds spécial pour la Paix destiné à la lutte contre les épidémies, les endémies, la faim, la misère et l'analphabétisme. Dans les faits, un seul État, celui du Luxembourg, adoptera une telle résolution.

Dernières années

En 40 ans, l’action de Raoul Follereau a permis la création de multiples associations dans plusieurs pays européens et la collecte de trois milliards de fonds. Il se préoccupe alors de la pérennité de son action, conçue comme « une œuvre qu’il faut bâtir pour toute la Terre et pour des siècles… ».

En 1968, Raoul Follereau crée l’association française Raoul-Follereau en regroupant en une seule toutes les associations créées en France sous son nom pour aider son action. Il désigne la même année André Récipon comme successeur pour mettre en place les structures nécessaires au développement et à la pérennité de son œuvre. En 1971, ils créent ensemble l’Union internationale des associations Raoul-Follereau UIARF, pour regrouper toutes les associations nationales.

Follereau a toujours été conscient de l’immense réserve d’énergie et d’enthousiasme que possèdent les jeunes. À sa mort il les déclare Quand ? légataires universels : « J'institue pour légataire universelle la jeunesse du monde. Toute la jeunesse de tout le monde : de droite, de gauche, du milieu, du plafond : que m'importe ! Toute la jeunesse : celle qui a reçu le don de foi, celle qui fait comme si elle croyait, celle qui croit qu'elle ne croit pas. Il n'y a qu'un ciel pour tout le monde. Alors... demain ? Demain, c'est vous. »

Raoul Follereau meurt le 6 décembre 1977. Lors de ses obsèques, de nombreux ambassadeurs, en grande majorité d’Afrique où l’organisation Follereau avait tissé ses réseaux, représentent leur gouvernement. Il est enterré au cimetière d’Auteuil situé dans le XVIe arrondissement de Paris.

Hommages

Outre la fondation qui porte son nom, la mémoire de Raoul Follereau est conservée à travers les noms d’institutions hospitalières comme l’Institut Raoul-Follereau d’Adzopé ou le Centre Raoul-Follereau de Nouméa, des noms de voies dans plusieurs villes dont la place Raoul-Follereau à Paris et celui des lycées Raoul-Follereau à Nevers et Belfort.

La biographie « Raoul Follereau, hier et aujourd’hui » d'Étienne Thévenin paraît en 1992. Selon Pierre Guillaume, qui la recense en 1993 pour Vingtième Siècle, bien que tombant complètement dans les pièges de l’hagiographie la plus naïve, elle est indispensable pour connaître l'une des figures les plus attachantes de notre temps.

L'anniversaire des vingt ans de la mort de Raoul Follereau est célébré en 1997. À cette occasion, l'ancien président libanais Elias Hraoui, prend la parole en ces termes : « Il y a longtemps, Raoul Follereau nous quittait, et le monde perdait une personnalité hors du commun, un homme de bien et de bonté, un homme qui avait érigé le devoir d'ingérence humanitaire en principe de vie, bien avant que cette expression soit à la mode ». L'ancien président béninois Mathieu Kerekou ajoute : « L'héritage qu'il nous a laissé ... c'est la bataille contre la lèpre et la promotion d'un monde d'amour, de solidarité et de tolérance ». Jacqueline de Romilly prononce à cette même occasion un discours à la Sorbonne.

L'anniversaire de la naissance de Raoul Follereau est inscrit aux « célébrations nationales » du ministère de la Culture pour l'année 2003.

En juin 2009, est déclarée en préfecture la création du « mouvement pour la glorification de Raoul et Madeleine Follereau ». L'objet social de cette association loi 1901 est notamment d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'un procès de canonisation de Raoul et Madeleine Follereau.

Le rôle de Madeleine Follereau

Raoul Follereau et Madeleine Boudou se sont rencontrés en 1917 et mariés en 1925.

Madeleine a inspiré les premiers poèmes de Raoul Follereau..

En 1966, Raoul écrit la plus grande chance de ma vie, ce fut ma femme. [...] Jamais je ne fis un seul voyage sans elle. Elle m'a accompagné dans toutes les léproseries du monde. Elle fut mon soutien, toujours. Et parfois, ma consolation. [...] C'est à deux seulement qu'on est invincible..

L’œuvre littéraire de Raoul Follereau

Avant l'âge de 16 ans, Raoul Follereau a été encouragé dans sa carrière de poète par Edmond Rostand avec qui il a correspondu. Plus tard, il a été encouragé par Gabriele D'Annunzio qu'il a pu rencontrer pendant son voyage de noces en 1952.

Raoul Follereau a publié son premier ouvrage, Le Livre d’amour, qui contient le poème Un sourire, en 1920, à 17 ans. Il écrira en tout 44 œuvres, poèmes, romans, pièces de théâtre et récits de voyages.

Selon la Fondation Raoul-Follereau, toute son œuvre, empreinte de ferveur catholique, tend à lutter contre l’injustice sociale, la misère, le fanatisme, l’égoïsme des riches et des puissants. Ses livres les plus connus sont : L’heure des pauvres, La bataille de la lèpre et Un jour de guerre pour la paix. En novembre et décembre 1944, il publie une brochure, Le premier Million d’Adzopé, expliquant pourquoi et comment une ville pour les lépreux est construite en Côte d’Ivoire. Follereau est aussi un écrivain de théâtre : sa pièce La Petite Poupée a été jouée plus de 1000 fois.

Posté le : 05/12/2015 12:59

Edité par Loriane sur 05-12-2015 23:00:34

|

|

|

|

|

Re: bonjour à tous |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Un homme complet, producteur de beauté, un " artisan " de l'art.

Nous sommes très heureux de te recevoir dans notre petite famille de "gribouilleurs " " peintres," " critiques penseurs ", tous amoureux des belles choses.

Posté le : 05/12/2015 08:56

|

|

|

|

|

Defi du 5 décembre 2015 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

10/07/2014 10:51

De vignes de la pettie fin

Niveau : 19; EXP : 7

HP : 0 / 451

MP : 140 / 13168

|

Me revient l’honneur de vous soumettre un défi….

Couscous, c’est peut être risqué…. Attention ! .l’hôtesse de l’air , sur le retour, a l'humeur badine en ce moment.

Tout doucement Noel approche, vient le temps merveilleux de la recherche du cadeau idéal, du cadeau original pour l’élu de votre cœur et vous savez qu'il l'attend, qu'il vous attend.

Vous l’emballerez alors avec amour. Oui …..aussi….

Venu le temps savoureux où ses doigts trembleront de plaisir, où ses doigts chahuteront les bolducs désespérément pour atteindre le Graal tant espéré.

Nous sommes le 25 décembre……

Il est là ce cadeau, il est énorme cette année, après maints exercices de dextérité, il ou elle le découvre enfin ……et…et ….. … Waouhhhhhhh !!!!!! Non !!!Ce n’est pas possible !

Voilà ce que vous entendez.

Amies Loriennes , où sont vos rêves les plus fous ?

Amis Loriens, laissez-vous aller à quelque fantasme enfoui…….peut être pas tant que celà....

C’est bientôt Noël!

Très belle recherche à chacun d'entre vous!

Belle et lumineuse fin de semaine!

Posté le : 05/12/2015 07:37

|

|

|

|

|

Re: Pourquoi je ne tiens pas à me présenter ... |

|

Accro

Inscrit:

27/01/2015 04:15

Niveau : 12; EXP : 83

HP : 0 / 295

MP : 63 / 8148

|

.…

Posté le : 04/12/2015 07:45

Edité par Boris sur 09-05-2016 05:17:55

|

|

|

|

|

bonjour à tous |

|

Débutant

Inscrit:

02/12/2015 19:20

De pau

Niveau : 1; EXP : 73

HP : 0 / 18

MP : 2 / 461

|

Je m'appelle Jacques j'écris des poèmes en alexandrins, j'adore cette forme elle me permet de développer mes images, mes métaphores dans un rythme et sur des couleurs qui me conviennent

Je joue de la musique et donc il m'arrive aussi d'écrire des chansons

Je dessine de temps à autre

Posté le : 03/12/2015 08:57

|

|

|

|

|

Re: Pourquoi je ne tiens pas à me présenter ... |

|

Débutant

Inscrit:

02/12/2015 19:20

De pau

Niveau : 1; EXP : 73

HP : 0 / 18

MP : 2 / 461

|

tu parles, il y a autant d'érotisme dans ce film que dans Boule et Bill

Posté le : 03/12/2015 08:53

|

|

|

|

Mes préférences

Sont en ligne

123 Personne(s) en ligne ( 77 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)

Utilisateur(s): 0

Invité(s): 123

Plus ...

|

Tous les messages

Tous les messages Tous les messages

Tous les messages