|

|

Re: Défi du 12 décembre 2015 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

06/08/2013 20:30

De Le Havre

Niveau : 25; EXP : 53

HP : 0 / 613

MP : 268 / 19535

|

Toujours aussi mélomane Donald. Aurais je le temps de participer cette fois ? Je l espère.

Posté le : 13/12/2015 13:37

|

|

|

|

|

Heinrich Heine 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 13 décembre 1797 naît Christian Johann Heinrich Heine,

à Düsseldorf, Duché de Berg, sous le nom de Harry Heine et mort le 17 février 1856 à Paris 8e arrondissement sous le nom de Henri Heine, fut l'un des plus grands écrivains allemands du XIXe siècle.

Heine est considéré comme le « dernier poète du romantisme » et, tout à la fois, comme celui qui en vint à bout. Il éleva le langage courant au rang de langage poétique, la rubrique culturelle et le récit de voyage au rang de genre artistique et conféra à la littérature allemande une élégante légèreté jusqu'alors inconnue. Peu d'œuvres de poètes de langue allemande ont été aussi souvent traduites et mises en musique que les siennes. Journaliste critique et politiquement engagé, essayiste, satiriste et polémiste, Heine fut aussi admiré que redouté. Ses origines juives ainsi que son positionnement politique lui valurent hostilité et ostracisme. Ce rôle de marginal marqua sa vie, ses écrits et l'histoire mouvementée de la réception de son œuvre.

En bref

Plus d'un siècle après sa mort, Heine demeure un écrivain discuté, en particulier dans son propre pays. Sans qu'on lui dénie du talent, sa personne est souvent mise en cause et son nom passionne les débats. Auteur de lieder, et parmi les plus populaires dans les pays de langue allemande, il semblerait devoir, par là, échapper aux polémiques ; mais son œuvre lyrique compte aussi de grandes parties satiriques dont les traits portent et réveillent d'anciennes blessures.

Il a échoué au théâtre et ne s'est jamais essayé au roman, mais il a découvert, avec le récit de voyage, une forme flexible, capable de supporter toutes les digressions et toutes les variations, et il a su, avec une exceptionnelle virtuosité, y mêler la prose et les vers, la rêverie et la moquerie, les bons mots et les aperçus soudainement révélateurs. Aussi a-t-il été, sa vie durant, journaliste, principalement à Paris où il vint après la révolution de Juillet.

Il lui apparut alors que sa mission serait de servir d'interprète aux deux littératures, analysant l'Allemagne pour le public français et faisant à ses lecteurs allemands le tableau de Paris. Ce dédoublement lui a été quelquefois reproché, surtout du côté allemand où on lui pardonne souvent mal sa liberté de jugement, son goût de l'irrévérence. Pourtant, c'est le chancelier Bismarck lui-même qui l'a défendu, un jour, au Reichstag : « N'oubliez pas, Messieurs, qu'il est, après Goethe, l'auteur des plus beaux lieder en langue allemande. »

Heinrich Heine a écrit que toute sa carrière, au long de sa vie, s'expliquait par ses origines. Il voulait rappeler par là qu'il était né dans une famille juive, à Düsseldorf, au bord du Rhin, en un temps où cette ville était française (elle devait le demeurer durant la période napoléonienne). Les juifs de Düsseldorf jouissaient en 1799 de plus de libertés et de droits que dans la plupart des autres villes allemandes et, si l'on en croit ses souvenirs, le jeune Heinrich, d'abord appelé Harry, a beaucoup vécu dans les rues et dans les cours, avec les enfants du voisinage, à écouter le soir des histoires et des chansons. Légendes pieuses et histoires de bourreaux, chansons d'amour et de malheur, peuplées de spectres et de démons familiers, c'est le fond où le poète devait, plus tard, largement puiser ; c'est la source d'où sont sortis les « esprits élémentaires » qui revivent dans ses vers comme dans les contes romantiques. Beaucoup plus sensible aux sons qu'aux couleurs et aux formes, Heine a été, dès son enfance, très réceptif aux mots, avant même d'en mesurer toujours le sens, et il était encore écolier qu'il savait déjà conter et jeter sur le papier des histoires imaginées, à la grande joie de sa sœur Charlotte.

Après les légendes du Rhin, ce sont les souvenirs de l'épopée napoléonienne qui ont marqué ses jeunes années : le tambour de la vieille garde qui raconte ses campagnes ; les cavaliers de Murat dans le Hofgarten de Düsseldorf ; enfin, quand tout est fini, la troupe misérable des grenadiers, revenus de leur captivité en Sibérie, que Heine raconte avoir vue un jour dans ce même Hofgarten et qu'il a immortalisée dans sa ballade.

Pour assurer l'avenir du jeune Harry qui se révélait inapte au commerce, son oncle Salomon Heine, qui avait édifié une grande fortune à Hambourg, lui fit faire des études de droit. Médiocre étudiant, il fut bon patriote libéral, fervent d'un passé national que la génération romantique de la guerre de libération (1813-1815) venait de sauver de l'oubli et qu'on cultivait particulièrement à Bonn. Heine passa deux semestres dans cette ville, suivant les cours de Schlegel et de Arndt, souvent en compagnie de Simrock qui devait consacrer sa vie à la poésie allemande ancienne.

À Göttingen, l'année suivante, rejeté par un milieu rétrograde et borné, il prit conscience de l'antisémitisme et dut quitter la place ; mais il avait découvert aussi des cibles de choix pour ses premiers Tableaux de voyage (Reisebilder I, 1826).

C'est seulement à Berlin qu'il devait trouver, dans le salon de Rachel von Varnhagen, et en écoutant les cours de philosophie politique de Hegel en 1821-1822, le milieu intellectuel et mondain qui l'a accueilli et stimulé.

Intitulé simplement Poèmes (Gedichte), son premier recueil a été publié à Berlin en 1822 ; ce sont les pièces, ballades et sonnets, qui forment aujourd'hui la première partie du Livre des chants (Das Buch der Lieder), et auxquels il devait donner ensuite le titre Jeunes Souffrances (Junge Leiden, 1817-1821). Chants de malheur et rêveries, appels et désespoirs, empoisonnés par le souvenir lancinant de la vaine cour qu'il fit à Amélie, sa belle cousine de Hambourg : « Il a perdu son trésor, c'est le tombeau qui lui convient ; c'est là qu'il aimerait le mieux reposer, jusqu'au jour du Jugement Dernier » (« Le Pauvre Pierre »).

En 1823 paraissait l'Intermezzo (Tragödien nebst einem lyrischen Intermezzo), entre deux tragédies historiques dans le goût de Walter Scott, un intermède lyrique où se trouvent quelques-unes des brèves et fulgurantes plaintes d'amour qui inspireront le musicien Robert Schumann. En 1826, avec les premiers Tableaux de voyage, Heine publiait la série de poèmes intitulée Le Retour (Die Heimkehr) où le désenchantement déchirant, le rire sur son propre malheur se révèlent comme les modes d'expression favoris du poète. Un an plus tard, avec les deux cycles de La Mer du Nord (Die Nordsee) s'ajoutant aux précédents, Heine publiait ce Livre des chants qui devait connaître treize éditions successives du vivant de l'auteur et faire de lui un poète majeur. Ballades, chansons d'amour et de deuil, tableaux de genre piquants et touchants, enfin les vastes évocations, colorées et sifflantes de la mer du Nord, les premières en langue allemande, montraient la virtuosité d'un musicien du verbe, doué dans tous les registres lyriques.

Docteur en droit en 1825, baptisé peu après dans une église luthérienne (il prend alors le prénom de Heinrich), Heine cherche, des années durant et sans succès, un emploi stable dans une administration, une université ou un journal. Ses espoirs se sont tournés vers Munich où régnait Louis Ier de Bavière, un roi ami des artistes. Mais Heine était ressortissant prussien, juif bien que baptisé ; sa plume redoutable lui avait fait beaucoup d'ennemis après les Tableaux de voyage, et il avait la réputation d'être joueur et libertin. Il ne demeura pas longtemps à Munich où il rédigeait un journal, et partit pour l'Italie ; il en revint, y retourna, et en rapporta les dernières parties des Tableaux de voyage qu'il acheva de rédiger à Berlin et à Potsdam, où il vécut un temps après la mort de son père. Berlin ne lui offrit pas l'emploi que Munich lui avait refusé et, en septembre 1829, il reprenait le chemin de Hambourg, « berceau de ses malheurs » où, naguère, il s'était juré de ne jamais retourner et où ses écrits polémiques faisaient scandale, en ville et dans sa famille.

Le dernier de ses grands recueils poétiques, le Romanzero a été publié en 1851. Il est le plus riche et il contient ses pièces les plus émouvantes, en particulier ses méditations sur la maladie, la mort, le dieu des Hébreux et le destin des âmes.

Depuis 1848, Heine était atteint de paralysie, et il était habité par la pensée de la mort (qui surviendra huit ans plus tard à Paris). Il faisait, à l'envers, le chemin de Lazare, et revenait à ses origines, aux sources de son être. Le retour était déjà le titre d'un de ses premiers recueils, les Lamentations (Lamentationen), les Mélodies hébraïques (Hebräische Melodien), le Livre de Lazare (Das Buch Lazarus), réunies dans le Romanzero, méritaient pleinement ce titre-là. C'est le retour à la Bible de son enfance et aux récits d'antan, présents tout au long de sa carrière poétique : « Oui, je suis revenu à Dieu, comme l'enfant prodigue, après avoir longtemps gardé les cochons avec les disciples de Hegel [...] Pour ce qui est de la théologie, je dois reconnaître que j'ai fait un retour en arrière ; comme je l'ai déjà avoué, je suis revenu à une vieille superstition, la croyance en un Dieu personnel » (Postface au Romanzero, Paris, 30 sept. 1851).

Mais l'univers du poète demeurait aussi riche en évocations du Moyen Âge, des mondes exotiques, des scènes amères de sa jeunesse, du « château des affronts » de Hambourg. La lampe est la compagne de ses nuits sans sommeil : quand la flamme baisse jusqu'à s'éteindre, il pense s'éteindre lui-même.

À la fin la mèche geint et siffle

Désespérément, et elle s'éteint.

Cette pauvre lumière c'était mon âme.

Durant la période hitlérienne, son nom fut rayé, en Allemagne, partout où il pouvait l'être. Il avait disparu des anthologies, mais pas tout à fait sa poésie ; il avait fallu, au moins, y laisser la Lorelei, le plus populaire de ses chants ; trop d'écoliers allemands l'avaient appris par cœur. Alors, pour ne pas imprimer au bas de ses vers le nom du poète maudit, on avait mis seulement : « auteur inconnu ». Mais ceux qui le persécutaient ainsi rendaient à son génie un hommage involontaire : même sans son nom, ses vers demeuraient. Pierre Grappin

Sa vie

La ville de Dusseldorf est très belle, et quand au loin on pense à elle et que par hasard on y est né, on se sent tout drôle. J’y suis né, et dans ces cas-là je crois que je dois rentrer à la maison tout de suite. Et quand je dis rentrer à la maison, je veux dire la Bolkerstrasse et la maison où je suis né…

Si le lieu de naissance de Heine n'a jamais fait le moindre doute, la date précise de sa naissance reste aujourd'hui incertaine. Tous les documents qui auraient pu fournir des indications à ce sujet ont été perdus au cours des deux derniers siècles. Heine lui-même s'est qualifié, en plaisantant, de "premier homme du siècle", car il serait né au Nouvel an 1800. De temps en temps, il mentionne aussi 1799 comme année de naissance. Les spécialistes de Heine considèrent aujourd'hui la date du 13 décembre 1797 comme la plus vraisemblable. À la suite de la Révolution française, son enfance et sa jeunesse se passent dans une époque de grands bouleversements.

La présence de la famille Heine est attestée à Bückeburg depuis le XVIIe siècle. Harry Heine — de son nom de naissance — était l'aîné des quatre enfants du drapier Samson Heine * 19 août 1764 à Hanovre; † 2 décembre 1829 à Hambourg et de sa femme Betty à l'origine Peira, née van Geldern *27 novembre 1770 à Dusseldorf; † 3 septembre 1859 à Hambourg. Betty était l'arrière-petite-fille de Joseph Jacob van Geldern, banquier et membre de la Chambre des comptes du prince-électeur Jean-Guillaume de Neubourg-Wittelsbach. C'est dans la maison de Joseph Jacob van Geldern que fut aménagée la première synagogue de Dusseldorf, au début du xviiie siècle.

sa famille:

Gustav v. 18033 in Dusseldorf; † 15 novembre 1886 à Wien, le futur baron Heine-Geldern et éditeur de la Fremden-Blatt de Vienne,

Maximilian v. 18043; † 1879, plus tard médecin à Saint Petersbourg.

Tous, ils grandirent dans une famille imprégnée de l'esprit de la Haskala les Lumières juives et très largement assimilée.

À partir de 1803, Harry Heine fréquenta l'école privée israélite de Hein Hertz Rintelsohn. Lorsqu'en 1804, le gouvernement de Bavière-Palatinat, dont dépendait le duché de Berg et sa capitale Dusseldorf, autorisa la fréquentation des écoles chrétiennes aux enfants juifs, il intégra la Grundschule école primaire de la ville, puis, en 1807, la classe préparatoire du lycée de Dusseldorf, qui dispensait un enseignement dans l'esprit des secondes Lumières. Il fréquenta le lycée lui-même à partir de 1810, mais le quitta en 1814, sans certificat de fin de scolarité, pour suivre la tradition familiale et se préparer à un métier marchand, dans une école de commerce.

En 1811, Heine, âgé de 13 ans, assiste à l'entrée de Napoléon dans Dusseldorf. En 1806, le roi Maximilien Ier de Bavière avait cédé sa souveraineté sur le duché de Berg à l'Empereur des Français. Certaines biographies avancent l'hypothèse infondée, selon laquelle Heine aurait pu, pour cette raison, prétendre à la citoyenneté française. Contrairement aux assertions ultérieures de Heinrich von Treitschke, il ne le fit jamais. Son pays natal devint le grand-duché de Berg, gouverné par le beau-frère de Napoléon, Joachim Murat, de 1806 à 1808, puis par Napoléon lui-même jusqu'en 1813. État membre de la Confédération du Rhin, le grand-duché subissait une forte influence de la France. Durant toute sa vie, Heine admira l'Empereur pour l'introduction du Code civil, qui fit des juifs et des non-juifs des égaux aux yeux de la loi.

Salomon Heine 1767–1844 par Friedrich Carl Gröger; Jusqu'à sa mort, cet oncle fortuné apporta son soutien à son neveu.

En 1815 et 1816, Heine travailla, d'abord comme stagiaire chez le banquier francfortois Rindskoppf. C'est dans la Judengasse Juiverie de Francfort qu'il découvrit alors l'oppressante existence des Juifs dans les Ghettos, une vie qui lui était, jusqu'alors, restée étrangère. Heine et son père fréquentèrent à cette époque la loge franc-maçonnique francfortoise Zur aufgehenden Morgenröte ». Parmi les francs-maçons, ils connurent la reconnaissance sociale, qui, en tant que juifs, leur était souvent refusée. De nombreuses années plus tard, en 1844, à Paris, Heine devint membre de la loge Les Trinosophes.

En 1816, il entra dans la banque de son oncle Salomon Heine à Hambourg. Salomon, qui, contrairement à son frère Samson, avait vu prospérer ses affaires et était plusieurs fois millionnaire, prit en charge son neveu. Jusqu'à sa mort en 1844, il lui apporta un soutien financier, bien qu'il n'eût que peu de compréhension pour les penchants littéraires de celui-ci. Salomon disait à propos d'Heinrich : « S'il avait appris quelque chose d'utile, il n'aurait pas à écrire des livres. Au cours de sa scolarité au lycée, Harry Heine s'était déjà essayé à la poésie. Depuis 1815, il écrivait régulièrement. En 1817, pour la première fois, des poèmes de sa main furent publiés dans la revue Hamburgs Wächter.

Amalie Heine, une cousine d'Heinrich et son premier amour

Puisque Heine ne montrait ni goût ni talent pour les affaires d'argent, son oncle lui ouvrit un commerce de draps. Mais, dès 1819, Harry Heine & Comp. se trouva dans l'obligation de déposer le bilan. Son propriétaire préférait déjà se consacrer à la poésie. Les amours malheureuses de Heine avec sa cousine Amalie vinrent également troubler la paix familiale. Par la suite, il fit de cet amour non partagé le sujet de poèmes amoureux romantiques dans Le Livre des Chants. Dans le poème Affrontenburg, il décrivit l'atmosphère oppressante qui régnait dans la maison de son oncle, dans laquelle il se sentait de plus en plus indésirable.

Études à Bonn, Göttingen et Berlin

Vraisemblablement les dissensions au sein de la famille ont-elles enfin convaincu Salomon de faire cesser les pressions sur son neveu et de lui permettre de faire des études loin de Hambourg. En 1819, Heine entreprit des études de droit et de science camérale, bien qu'il n'eût que peu d'intérêt pour ces deux disciplines' il écrit dans ses Mémoires qu'il a "gaspillé trois des belles années de ma jeunesse" et qualifie le Corpus juris de "Bible de l'égoïsme"7. Il s'inscrivit tout d'abord à l'Université de Bonn, mais n'y suivit que quelques cours de droit.

August Wilhelm Schlegel

En revanche, durant le semestre d'hiver 1819/20, il assista aux cours d'August Wilhelm Schlegel sur « L'histoire de la langue et de la poésie allemande ». Le cofondateur du romantisme exerça une grande influence sur le jeune Heine, ce qui n'empêcha pas ce dernier de tenir des propos moqueurs sur Schlegel dans ses œuvres ultérieures. La même chose arriva à un autre de ses professeurs bonnois, Ernst Moritz Arndt, dont il prit, par la suite, les opinions nationalistes pour cibles dans plusieurs de ses poèmes et textes en prose. Durant cette période passée à Bonn, Heine traduisit en allemand des ouvrages du poète romantique anglais Lord Byron.

Durant le semestre d'hiver 1820, il fréquenta l'Université de Göttingen, qu'il dut cependant quitter, après quelques mois seulement, à la suite d'une affaire de duel : en raison du mépris dont les Juifs étaient l'objet dans la société allemande de l'époque, Heine avait tout fait pour dissimuler ses origines. Lorsqu'un autre étudiant l'insulta, du fait de sa judéité, il le provoqua en duel. L'Université le renvoya alors, en février 1821, ainsi que son adversaire, pour un semestre. Le même mois, il fut exclu de la Burschenschaft Société d'étudiant, pour cause d'atteinte à l'exigence de chasteté. À Bonn, en 1819, il avait adhéré à la communauté étudiante. En 1821, à Göttingen, il devint membre du Corps Guestphalia.

Quelques années plus tard, avec beaucoup de sarcasmes et d'ironie, il écrivit dans Le voyage dans le Harz, à propos de Göttingen :

En général, les habitants de Göttingen sont partagés en étudiants, en professeurs, en philistins et en bétail, quatre états entre lesquels les lignes de démarcation sont pourtant très marquées. Celui du bétail est le plus considérable. Rapporter ici les noms de tous les étudiants et de tous les professeurs ordinaires et extraordinaires serait trop long; d'ailleurs, je ne me rappelle pas en ce moment les noms de tous les étudiants, et parmi les professeurs il en est qui n'ont pas de nom du tout. La quantité de philistins de Göttingen doit être très grande, comme le sable, ou, pour mieux dire, comme la boue aux bords de la mer. En vérité, quand je les voyais, le matin, avec leurs figures sales et leurs blancs mémoires à payer, plantés devant la porte du sénat académique, je pouvais à peine comprendre comment Dieu avait pu créer tant de semblables canailles.

Heine partit pour l'Université de Berlin, où il étudia de 1821 à 1823 et où il suivit les cours de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Bientôt il se lia avec les cercles littéraires de la ville et devint un hôte régulier du salon d'Elise von Hohenhausen 1789-1857 ainsi que du second salon de Rahel Varnhagen. Rahel et son époux, Karl August Varnhagen von Ense, restèrent très proches de Heine et lui apportèrent leur soutien, en faisant l'éloge de ses premières œuvres et en lui apportant d'autres contacts, par exemple avec la sœur de Varnhagen, Rosa Maria Assing, dont il fréquenta le salon à Hambourg. Jusqu'à la mort de Heine, Varnhagen von Ense entretint avec lui une abondante correspondance épistolaire.

C'est durant sa période berlinoise que Heine débuta en tant qu'écrivain. Au début de l'année 1822, ses Poèmes parurent dans les librairies maçonniques, puis, en 1823, ses Tragédies avec un intermède lyrique aux éditions Dümmler. Heine avait d'abord accordé beaucoup d'importance à ses tragédies Almansor et William Ratcliff, elle n'eurent cependant aucun succès. La première d'Almansor, en 1823, à Brunswick, dut être interrompue, en raison des protestations du public. Ratcliff ne fut jamais joué de son vivant.

De 1822 à 1824, Heine se consacra, pour la première fois, de façon intensive, au judaïsme : à Berlin, il fut membre actif du Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden Association pour la Culture et la Science des Juifs, il entra en relation avec Leopold Zunz, l'un des fondateurs de la « Science juive » et entreprit en 1824 l'écriture du roman Le Rabbin de Bacharach, resté inachevé.

Lors d'un voyage à Poznań, qu'il fit en 1822, il découvrit, pour la première fois, le judaïsme hassidique, qui le fascina, avec lequel il ne put pourtant pas s'identifier. Au printemps 1823, deux ans avant sa conversion au christianisme, il écrivit, dans une lettre à son ami Immanuel Wohlwill : « Je n'ai pas la force de porter une barbe, de me faire insulter de « Judemauschel », de jeûner, etc. »11 Après sa conversion, les thèmes relatifs au judaïsme passèrent certes au second plan, mais ils l'occupèrent cependant toute sa vie et revinrent avec plus de force au premier plan dans son œuvre tardive, par exemple dans les Mélodies hébraïques, le troisième livre de Romancero.

Doctorat, conversion et affaire Platen

En 1824, Heine retourna à Göttingen. En mai de l'année suivante, il passa ses examens et devint docteur en droit en juillet 1825. Cependant, son projet de s'installer comme avocat à Hambourg échoua encore à la fin de cette même année.

Pour augmenter ses chances de travailler en tant que juriste, Heine s'était fait baptiser selon le rite protestant, juste après son succès aux examens, en juin 1825, à Heiligenstadt et avait pris les prénoms de Christian Johann Heinrich. Désormais, il s'appela Heinrich Heine. Il tenta d'abord de tenir ce baptême secret : c'est ainsi qu'il n'eut pas lieu à l'église, mais dans la maison du pasteur, avec le parrain pour seul témoin. Alors tout à fait indifférent au fait religieux, il ne voyait, de toute façon, dans le certificat de baptême qu'un billet d'entrée vers la culture européenne. Il dut cependant constater que bien des porteurs de cette culture n'acceptaient pas un juif, même converti, comme faisant partie des leurs. Heine n'était cependant pas prêt à supporter les humiliations et les discriminations sans répliquer.

Ceci fut démontré de façon très claire par la dite affaire Plate : une dispute littéraire avec le poète August von Platen, auquel il était reproché sa manie orientalisante, dégénéra en affrontement personnel, au cours duquel Heine fut attaqué du fait de ses origines juives. Ainsi, dans la comédie Der romantische Ödipus parue en 1829, Platen le décrivait comme le « Pétrarque de la fête des cabanes. Il lui reprochait sa fierté des synagogues et écrivait : « […] mais je ne voudrais pas être sa petite chérie […] Car ses baisers sécrètent une odeur d'ail. Heine considéra ces propos comme faisant partie d'une campagne destinée à faire échouer sa candidature à une chaire de professeur à l'Université de Munich.

Lorsque, tout d'abord, les prêtres m'ont attaqué à Munich et s'en sont pris au juif dans Heine, je n'ai fait que rire : j'envisageais cette manœuvre comme une simple sottise. Mais, lorsque j'eus éventé le système, quand je vis le ridicule fantôme devenir peu à peu un vampire, quand je pénétrai l'intention de la satire de Platen, […] alors je ceignis mes reins, et je frappai aussi dru, aussi vite que possible.

Le coup porta, sous forme littéraire, dans la troisième partie des Tableaux de voyage : dans les Bains de Lucques, Heine critique les poèmes de Platen jugés stériles et attribue cela à l'homosexualité du comte, qu'il rend ainsi publique. Il le décrivait sous les traits d'un « ami chaleureux et écrivait que le comte était plus un homme de croupe qu'un homme de tête.

Le conflit porta gravement préjudice aux deux adversaires. Platen, socialement déconsidéré et menacé par une enquête policière, s'exila en Italie. Heine, pour sa part, ne rencontra que peu de compréhension et pas plus de soutien public pour son procédé. Jusqu'à un passé très récent, à cause de ses propos, des critiques lui reprochèrent constamment sa bassesse, sans évoquer les motifs et circonstances de l'affaire. D'autres, comme son contemporain, le critique littéraire Karl Herloßsohn, concédèrent en revanche à Heine qu'il n'avait fait que rendre à Platen la monnaie de sa pièce.

Heine vit dans les attaques antisémites de Platen, mais pas seulement, la raison pour laquelle le roi Louis Ier de Bavière ne lui accorda pas la chaire de professeur, qu'il pensait déjà assurée. C'est pour cette raison qu'il gratifia, par la suite, le monarque de toute une série de vers moqueurs, par exemple dans les Chants de louange du roi Louis :

« Voici Sire Louis de Bavière.

De semblable il y en a peu ;

Le peuple des Bavares honore en lui

Le roi devant qui l'on balbutie. »

Le baptême de Heine n'eut pas les conséquences espérées et il a, par la suite, à de multiples reprises, regretté explicitement sa conversion au christianisme.

«Je me repens beaucoup de m'être fait baptiser ; je ne vois nullement que, dès lors, les choses aient mieux tourné pour moi : au contraire, je n'ai eu, depuis, que malheur.

Presque toutes les biographies insistent sur le caractère significatif des origines juives de Heine pour sa vie et son œuvre. En particulier, le critique littéraire Marcel Reich-Ranicki est de l'avis que l'émigration de Heine vers la France est moins politique que, bien plus, motivée par son exclusion de la société allemande. En France, Heine était considéré comme allemand et donc comme un étranger, alors qu'en Allemagne il restait un juif et un pari.

Avec l'affaire Platen avait échoué la dernière tentative de Heine pour obtenir un emploi de juriste dans un État allemand. Il décida alors de gagner sa vie en tant qu'écrivain indépendant, ce qui était plutôt inhabituel pour l'époque.

Premiers succès littéraires

En 1816, durant son séjour hambourgeois, Heine publia ses premiers poèmes Un rêve, certes bien étrange, De roses, de cyprès dans la revue Hamburgs Wächter, sous le pseudonyme de Sy. Freudhold Riesenharf anagramme de « Harry Heine, Dusseldorff. En décembre 1821, il publia son premier recueil de poésie, Poèmes, à Berlin, sous le nom de H. Heine. En 1823 suivirent les Tragédies avec un intermède lyrique. Dans la tragédie Almansor, parue en 1821, Heine s'intéresse pour la première fois, de façon détaillée, à la culture islamique en Andalousie mauresque, qu'il a célébré, toujours et encore, et dont il a déploré la disparition, dans de nombreux poèmes. Dans Almansor apparaît son premier propos politique :

« Ce n’était qu’un début. Là où on brûle

des livres, on finit par brûler des hommes. »

Almansor

En 1824 parut le recueil Trente-trois poèmes, dans lequel on trouve le texte de Heine aujourd'hui le plus célèbre en Allemagne : La Loreley. La même année, lors d'un voyage dans le Harz, il se rendit à Weimar pour rencontrer Johann Wolfgang von Goethe, pour lequel il avait une grande admiration. Deux ans auparavant, il lui avait déjà envoyé son premier volume de poèmes, avec une dédicace. Cette visite se révéla cependant décevante pour Heine, car il se montra inhibé et gauche - tout à l'opposé de son naturel habituel - et Goethe le reçut avec politesse, mais resta distant.

Julius Campe, éditeur de Heine

En 1826, Heine publia le récit de voyage Voyage dans le Harz, qui fut son premier grand succès public. La même année, il entra en affaires avec l'éditeur hambourgeois Hoffmann und Campe. Jusqu'à la mort de Heine, Julius Campe devait rester son éditeur. En octobre 1827, il édita le recueil Le Livre des Chants, qui fit la renommée de Heine et est resté populaire jusqu'à nos jours. La tonalité romantique, souvent proche des chants populaires, de ces poèmes et d'autres encore, qui furent, entre autres, mis en musique par Robert Schumann dans son œuvre Dichterliebe Les amours du poète, toucha le public au-delà de son temps.

Mais Heine surmonta bientôt cette tonalité romantique. Pour la saper, il utilise l'ironie21 et use également des moyens stylistiques de la poésie romantique pour des vers à contenu politique. Lui-même se qualifiait de « romantique échappé. Voici un exemple de cette rupture ironique, dans lequel il se moque du rapport sentimentalo-romantique à la nature :

« La demoiselle au bord de la mer

Poussait de grands soupirs,

Elle était émue profondément

Par le coucher du soleil

Ne vous tourmentez pas, mademoiselle,

C'est une vieille chanson.

Il disparaît par devant

Pour réapparaître par derrière. »

Paris

Il était aux bains de mer, sur le rocher nu et rouge d'Héligoland, quand lui parvint la nouvelle des journées de juillet 1830 et du changement de régime à Paris. Patriote et libéral comme l'était alors la jeunesse universitaire allemande, victime de la politique de restauration qui lui avait fermé une porte après l'autre, se sentant à l'étroit dans le cadre provincial des cités dynastiques d'Allemagne, Heine regardait depuis longtemps vers Paris. C'était la capitale des lettres et de la liberté, la patrie d'élection des exilés, des révoltés et des prophètes. Après avoir, encore une fois, échoué dans une candidature à un emploi à Hambourg, Heine prend la route de Paris où il arrive au début de mai 1831 ; il devait y passer le reste de ses jours.

Plus facilement que dans aucune ville allemande d'alors, on pouvait mener à Paris la vie libre d'un homme de lettres. Ses bons mots, son esprit lui ouvrent les salles de rédaction, et il devient rapidement une figure des cafés littéraires. Sur les boulevards et dans les salons du monde de la finance, il passe pour « l'homme le plus spirituel de l'Europe moderne ». « Quoiqu'il y eût encore en sa parole un restant d'accent tudesque, les maîtresses de maison suppliaient leurs amis de l'amener », rapporte ce même témoin qui a parlé aussi de la griserie de Heine quand il s'est vu introduit dans le milieu romantique parisien. Théophile Gautier a été son ami le plus sûr, il a été lié durablement aussi avec Gérard de Nerval qui a traduit ses poèmes en français. Ses amis parisiens parlent de lui comme d'un demi-dieu moqueur et douloureux : « Beau comme la beauté, avec un nez un peu juif ; c'est, voyez-vous, Apollon mélangé de Méphistophélès », a dit Théophile Gautier ; et Philarète Chasles : « Quand ces yeux bleus germaniques riaient de concert avec cette bouche qui mordait, on découvrait l'amertume de tant de gaieté. » L'auteur des lieder touchants et troublants du Livre des chants est aussi celui d'âpres satires, et il devait chanter les grisettes du Palais-Royal après avoir adoré Lorelei. Ses contradictions, son rire sans gaieté, ses larmes qui se donnent pour feintes et ne le sont peut-être pas, ses indignations rares et bientôt oubliées, sa subtilité et sa susceptibilité ont toujours attiré et dérouté.

L'Allemagne et la France

Continuant madame de Staël, Heine compose bientôt, à l'usage des Français, une histoire de L'École romantique allemande et une autre de La Religion et la philosophie en Allemagne publiées en 1835 dans la Revue des deux mondes. La seconde étude donne une vue rapide mais pénétrante des croyances, des confessions, des philosophies, du Moyen Âge à Hegel, en passant par Luther et Spinoza. L'ouvrage s'achève sur des pages célèbres où Heine prophétise le réveil de l'Allemagne de 1830, encore rêveuse, et où il souligne l'importance européenne de la pensée de Hegel. L'événement est venu confirmer la prophétie du poète.

En même temps qu'il expliquait aux Parisiens les mystères de la Germanie, il faisait, pour le public des journaux allemands alors en plein essor, des tableaux de Paris. Ses correspondances pour la Augsburger allgemeine Zeitung font revivre avec vivacité le Parlement, la presse, le monde des arts et des théâtres sous la monarchie de Juillet ; elles furent rassemblées en plusieurs volumes : Les Peintres français (Die französischen Maler, 1830) ; De la France (Französische Zustände, 1839) ; Lutèce (Lutezia, 1854).

La poésie engagée a fait aussi son apparition dans la vie de Heine durant sa première période parisienne, celle de sa liaison puis de son mariage avec une jeune normande rencontrée dans une boutique du Palais-Royal, Mathilde Mirat, celle aussi des combats politiques et philosophiques dont ses poèmes porteront la trace.

Entre 1830 et 1848, les Allemands étaient nombreux à Paris où les ateliers attiraient des ouvriers et où les exilés politiques se rencontraient dans des associations que Heine a connues. Il y a retrouvé Ludwig Börne, qui venait de Francfort, et Karl Marx qui passa quelques mois à Paris en 1843-1844. Il a collaboré au Vorwärts, qui devait être, plus tard, un journal socialiste, et aux éphémères Annales franco-allemandes, où écrivait le jeune Marx.

Pourtant, un des grands poèmes satiriques de Heine, Atta-Troll, est une charge contre les poètes libéraux allemands de son temps, signe de la difficulté qu'il éprouve à aimer tous ceux qui auraient dû être de ses amis politiques. Son esprit de franc-tireur incapable de résister au plaisir de railler fleurit avec une verve plus heureuse dans l'Allemagne, conte d'hiver (Deutschland, ein Wintermärchen, 1844). Heine a laissé quelques belles pièces politiques, ainsi Les Tisserands de Silésie (Die Schlesischen Weber) pour lequel il a même repris une image qu'il avait trouvée dans le chant des « canuts » insurgés de Lyon en 1832. Poète de la liberté, Heine savait donner de la résonance aux grands mots populaires ; il disait de lui-même qu'il était « un bon tambour ».

Il se vantait volontiers aussi d'avoir marqué une date dans l'histoire de la poésie allemande en mettant fin à l'époque de l'art pour l'art, celle des classiques de Weimar ; il se voulait le premier poète « moderne » de langue allemande, divisé contre lui-même et tirant de son propre tourment une délectation subtile. Mais, au milieu de la vie parisienne, il entendait aussi le cor des postillons du Harz et le chant des filles du Rhin ; le premier, il a raconté à Richard Wagner l'histoire du Hollandais volant, qui devint Le Vaisseau fantôme, et celle de ce chevalier Tannhäuser, déchiré entre les maléfices de Vénus et la grandeur de sainte Elisabeth de Thuringe.

Nouveaux poèmes

Heine lui-même ne vit la mer pour la première fois que dans les années 1827 et 1828, durant ses voyages en Angleterre et en Italie. Il dépeignit ses impressions dans les Tableaux de voyage, qu'il publia entre 1826 et 1831. On y trouve le cycle Mer du Nord, ainsi que Les Bains de Lucques et Idées. Le Livre Le Grand, et enfin une profession de foi en faveur de Napoléon et des accomplissements de la Révolution française. La vénération de Heine pour Napoléon n'était cependant pas absolue. Il le formule dans les Tableaux de voyage : […] mon hommage ne vaut pas pour les actes, mais uniquement pour le génie de l'homme. Je ne l'aime inconditionnellement que jusqu'au jour du 18 Brumaire - il trahit alors la liberté.

Il se révèle commentateur spirituel et sarcastique, lorsqu'il écrit, par exemple, pendant son voyage à Gènes, en Italie : « Oui, il me semble parfois que le diable, la noblesse et les jésuites n'existent qu'aussi longtemps que l'on y croit »24 Une citation du même ouvrage montre combien l'humour de Heine pouvait être méchant : « Les Tyroliens sont beaux, enjoués, probes, honnêtes, et d'esprit borné au-delà de toute idée. C'est une race d'hommes saine, peut-être parce qu'ils sont trop sots pour pouvoir être malades. »

Heine s'entendait aussi à égratigner la censure, à laquelle étaient soumises toutes ses publications en Allemagne, comme en 1827, dans Le Livre Le Grand, avec le texte suivant, prétendument censuré :

Heine connut la censure à partir de novembre 1827, lorsqu'il devint rédacteur des Neue allgemeine politische Annalen à Munich. C'est, à peu près, à partir de cette époque que Heine fut peu à peu perçu comme un grand talent littéraire. À partir du début des années 1830, sa renommée s'étendit en Allemagne et en Europe.

Les années parisiennes

C'est lors d'un séjour de détente sur l'île d'Heligoland, durant l'été 1830, que Heine apprit le début de la Révolution de Juillet, qu'il salua dans ses Lettres de Helgoland - qui ne parurent qu'en 1840, en deuxième livre de son mémoire sur Ludwig Börne. Le 10 août 1830, il écrivait :

Moi aussi, je suis le fils de la révolution, et de nouveau je tends les mains vers les armes sacrées, sur lesquelles ma mère a prononcé les paroles magiques de sa bénédiction… Des fleurs ! Des fleurs ! je veux en couronner ma tête pour le combat. La lyre aussi, donnez-moi la lyre, pour que j'entonne un chant de guerre… Des paroles flamboyantes, qui en tombant incendient les palais et éclairent les cabanes…

De plus en plus attaqué - surtout en Prusse -, à cause de ses prises de position politiques, et exaspéré par la censure en Allemagne, il partit pour Paris en 1831. C'est ici le début de la seconde période de sa vie et de son œuvre. Durant toute sa vie, Heine devait avoir la nostalgie de l'Allemagne, comme l'atteste son poème A l'étranger :

« J'avais autrefois une belle patrie.

Le chêne

Y croissait si haut, les violettes opinaient doucement.

C'était un rêve.

Elle m'embrassait en allemand, et en allemand prononçait

(On imagine à peine comme cela sonne bien)

Les mots : "Je t'aime !"

C'était un rêve. »

Nouveaux poèmes

Il ne devait plus revoir sa patrie que deux fois encore, mais il resta en contact constant avec ses relations sur place. Son premier écrit à Paris fut le compte-rendu de l'exposition de peinture au Salon de Paris de 1831 pour la revue allemande Morgenblatt für gebildete Stände. Il y traite, entre autres, en détail, du tableau de Delacroix peint en 1830, La Liberté guidant le peuple.

À partir de 1832, Heine fut correspondant à Paris du journal augsbourgeois Allgemeine Zeitung, le quotidien en langue allemande le plus lu alors, créé par Johann Friedrich Cotta, l'incontournable éditeur des classiques de Weimar.

Johann Friedrich von Cotta

Pour ce journal, il rédigea une série d'articles, qui devaient paraître la même année sous la forme d'un livre, avec pour titre La Situation Française. Ces articles furent ressentis comme une bombe politique. Le journal de Cotta publiait certes les correspondances de façon anonyme, mais, pour tous ceux qui s'intéressaient à la politique, leur auteur ne faisait pas de doute. Autant les lecteurs étaient enthousiastes, autant les autorités étaient indignées de ces articles et exigeaient qu'ils soient censurés. En effet, à la suite de la révolution de juillet 1830 à Paris, l'opposition démocratique, nationale et libérale s'était formée en Allemagne et réclamait, avec toujours plus de force, des constitutions pour les états de la Confédération germanique. Le chancelier autrichien Metternich intervint auprès de Cotta, pour que la Allgemeine Zeitung arrête la série d'articles et ne publie plus le chapitre IX, écrit par Heine.

Son éditeur hambourgeois, Julius Campe, réédita cependant l'ensemble des articles de La Situation Française, en décembre 1832, non sans avoir, contre la volonté de Heine, remis le manuscrit à l'autorité de censure. Les autorités réagirent par des interdictions, des perquisitions, des saisies et des interrogatoires. C'était surtout la préface de Heine à l'édition allemande du livre qui provoquait leur mécontentement. Aussi Campe édita-t-il alors un tiré à part, qu'il dut cependant à nouveau mettre au pilon.

À la suite de cela, les ouvrages de Heine - présents et futurs - furent interdits, d'abord en Prusse, en 1833, puis dans tous les États membres de la Confédération germanique, en 1835, par décision Parlement de Francfort. Le même destin attendait les écrivains de la Jeune-Allemagne. Le Parlement expliquait sa décision en indiquant que les membres de ce groupe tentaient de s'attaquer à la religion chrétienne de la manière la plus impudente, de dégrader la situation actuelle et de détruire toute discipline et toute forme de moralité, sous couvert d'un style s'apparentant aux belles lettres et accessible à toutes les classes de lecteurs

De l'avis de nombreux historiens et spécialistes de la littérature, avec La Situation Française, Heine fonda le journalisme politique moderne. Avec cette série d'articles, Heine commence son historiographie du présent, un nouveau genre, dans lequel les journalistes et écrivains rendent compte de leur temps. Son style influence, encore aujourd'hui, les pages culturelles allemandes. De ce fait, elle reste un fait marquant de l'histoire de la littérature et de la presse allemandes. De surcroît, Heine prit, dès lors, le rôle d'un médiateur spirituel entre l'Allemagne et la France et il se plaça également pour la première fois dans un cadre général européen. En 2010, les éditions Hoffmann und Campe ont publié un fac-similé du manuscrit de La Situation Française, dont l'original passait jusqu'alors pour avoir disparu.

Après l'interdiction de ses œuvres en Allemagne, Paris devint définitivement le lieu d'exil de Heine. Durant ces années, apparurent les premiers symptômes de la maladie - crises de paralysie, migraines et problèmes de vue -, qui devaient le clouer au lit pendant les huit dernières années de sa vie. Mais, d'abord, il profita de la vie parisienne. Il entra en contact avec les grands noms de la culture européenne qui y vivaient, tels que Hector Berlioz, Ludwig Börne, Frédéric Chopin, George Sand, Alexandre Dumas et Alexander von Humboldt. Pendant un temps, il se rapprocha également des socialistes utopiques, comme Prosper Enfantin, un élève de Henri de Saint-Simon. L'espoir de Heine de trouver, dans le mouvement quasi-religieux de ses derniers, un nouvel évangile, un troisième testament, a contribué à sa décision de partir s'installer à Paris. Malgré sa fascination initiale, il se détourna bientôt des saint-simoniens, entre autres parce qu'ils attendaient de lui qu'il mette ses talents d'écrivain à leur service. En 1835, après que l'échec du mouvement fut devenu manifeste, Heine écrivit :

« Nous [les panthéistes] ne voulons ni sans-culottes, ni bourgeoisie frugale, ni présidents modestes; nous fondons une démocratie de dieux terrestres, égaux en béatitude et en sainteté. […]Les saint-simoniens ont compris et voulu quelque chose d'analogue; mais ils étaient placés sur un terrain défavorable, et le matérialisme qui les entourait les a écrasés, au moins pour quelque temps. On les a mieux appréciés en Allemagne.

Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne

Paris inspira à Heine une abondance d'essais, d'articles politique, de polémiques, de mémorandums, poèmes et œuvres en prose. Alors qu'il cherchait à rapprocher les Allemands de la France et les Français de l'Allemagne, il mena à bien des analyses quasi prophétiques, par exemple en conclusion de Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne. Heine écrivit ce texte en 1834, à l'adresse des Français, 99 ans avant la prise du pouvoir par ceux qui allaient brûler ses livres :

« Le christianisme a adouci jusqu'à un certain point cette brutale ardeur batailleuse des Germains, mais il n'a pu la détruire, et quand la croix, ce talisman qui l'enchaîne, viendra à se briser, alors débordera de nouveau la férocité des anciens combattants, l'exaltation frénétique des Berserkers que les poètes du Nord chantent encore aujourd'hui.

Alors, et ce jour, hélas, viendra, les vieilles divinités guerrières se lèveront de leurs tombeaux fabuleux, essuieront de leurs yeux la poussière séculaire; Thor se dressera avec son marteau gigantesque et démolira les cathédrales gothiques. [...] Ne riez pas à ces avertissements, quoiqu'ils viennent d'un rêveur qui vous invite à vous défier de kantistes, de fichtéens, de philosophes de la nature; ne riez pas du poète fantasque qui attend dans le monde des faits la même révolution qui s'est opérée dans le domaine de l'esprit. […]

La pensée précède l'action comme l'éclair le tonnerre. Le tonnerre en Allemagne est bien à la vérité allemand aussi : il n'est pas très leste, et vient en roulant un peu lentement ; mais il viendra, et quand vous entendrez un craquement comme jamais craquement ne s'est fait encore entendre dans l'histoire du monde, sachez que le tonnerre allemand aura enfin touché le but. À ce bruit, les aigles tomberont morts du haut des airs, et les lions, dans les déserts les plus reculés de l'Afrique, baisseront la queue et se glisseront dans leurs antres royaux. On exécutera en Allemagne un drame auprès duquel la révolution française ne sera qu'une innocente idylle. »

— De l'Allemagne, 1835 Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne

Bien avant la plupart de ses contemporains, Heine prit conscience du caractère destructeur du nationalisme allemand, qui - à la différence de la France - s'éloignait de plus en plus des idées de démocratie et de souveraineté du peuple. Le poète y ressentait, plus exactement, une haine sous-jacente de tout ce qui était étranger, comme il l'écrivait dans le poème En deçà et au-delà du Rhin :

Nous autres Allemands, nous nous entendions mieux à la haine.

Elle sourd des profondeurs de l’âme,

la haine allemande ! Et pourtant elle se gonfle, géante,

et peu s’en faut qu’elle ne remplisse de ses poisons

le tonneau de Heidelberg

Poésies inédites

La controverse avec Ludwig Börne

L'École Romantique 1836, le roman inachevé Le Rabbin de Bacharach et le mémorandum Sur Ludwig Börne 1840 sont d'autres ouvrages importants de ces années-là.

Heine y réagit aux Lettres de Paris de son ancien ami, dans lesquelles ce dernier lui reproche d'avoir trahi les idéaux de la Révolution. De même que lors du conflit avec Platen, des animosités personnelles jouèrent un rôle dans son affrontement avec Ludwig Börne, qui fut, en son temps, plus célèbre que Heine. Les causes profondes étaient cependant de nature fondamentale et reposaient sur l'idée que le poète et l'artiste se faisait de lui-même en général.

L'ensemble de l'œuvre de Heine est marquée par ses efforts pour être un artiste au-dessus des partis. Il se voulait être un poète et journaliste libre, indépendant, et, sa vie durant, il ne se considéra jamais engagé dans aucun courant politique. Il se démarquait encore du publiciste, Ludwig Börne, républicain radical, d'une manière que Börne pouvait ressentir comme bienveillante : « Je suis une guillotine ordinaire et Börne une guillotine à vapeur. Mais quand il s'agissait d'art et de poésie, Heine accordait toujours un rang plus élevé à la qualité de l'œuvre qu'à l'intention ou à la manière de penser de l'artiste.

Börne voyait de l'opportunisme dans cette attitude. À de multiples reprises, il reprocha à Heine son manque d'opinion et il exigeait d'un poète qu'il se positionnât clairement dans le combat pour la liberté. Avec cette controverse pour savoir si, et à quel point, un écrivain peut être partial, Heine et Börne annoncent des polémiques à venir sur la morale politique en littérature, telles que celles qui, au XXe siècle ont opposé Heinrich et Thomas Mann, Gottfried Benn et Bertolt Brecht, Georg Lukács et Theodor W. Adorno, Jean-Paul Sartre et Claude Simon. C'est pourquoi Hans Magnus Enzensberger a tenu la dispute entre Heine et Börne pour la controverse la plus importante de l'histoire de la littérature allemande.

Le mémorandum ne parut qu'en 1840, trois ans après la mort de Börne, sous le titre équivoque, non autorisé par Heine, de Heinrich Heine sur Ludwig Börne. Même des lecteurs par ailleurs bien disposés à son égard en tinrent rigueur à Heine, ainsi que des railleries qu'il contenait, sur la relation triangulaire de Börne avec son amie Jeannette Wohl et l'époux de celle-ci, le marchand francfortois Salomon Strauss. Strauss, qui se sentit ridiculisé par cette publication, affirma par la suite qu'il avait giflé le poète en public, à cause de ses propos. Heine le provoqua alors en duel et fut légèrement blessé à la hanche, tandis que Strauss en sortit indemne.

Mariage, voyage en Allemagne et conflit successoral

Un peu avant le duel, Heine épousa, en 1841, à l'église St-Sulpice l'ancienne vendeuse de chaussures Augustine Crescence Mirat, qu'il appelait Mathilde et qu'il voulait savoir à l'abri du besoin, au cas où il viendrait à mourir. Le mariage eut lieu, selon son souhait à elle, selon le rite catholique. Toute sa vie durant, Heine lui a dissimulé ses origines juives.

En 1833, il avait fait la connaissance de la jeune fille, alors âgée de 18 ans, et vivait avec elle, vraisemblablement, depuis octobre 1834. Depuis 1830, Mathilde était ce que l'on appelait une grisette parisienne, c'est-à-dire une jeune ouvrière, non mariée, qui, selon les normes de l'époque, n'était pas respectable. Elle était séduisante, avait de grands yeux sombres, une chevelure brune, un visage rond et une silhouette très admirée. Reconnaissable entre toutes, sa « voix de fauvette » haut perchée lui donnait un air infantile, mais fascinait Heine. Il semble s'être épris de Mathilde très soudainement38. Bon nombre de ses amis, en revanche, parmi lesquels Marx et Engels, désapprouvaient cette liaison avec une femme simple et joviale. Mais Heine semble aussi l'avoir aimée pour ces raisons, car elle lui apportait l'exact opposé de son entourage intellectuel. Au début de leur relation, il avait essayé de rehausser un peu le niveau d'instruction de son amie, issue de la campagne. Grâce à lui, elle apprit à lire et à écrire. Il lui finança plusieurs séjours dans des institutions d'éducation pour jeunes femmes.

Leur vie commune connut des turbulences : à de violentes scènes de ménage, souvent provoquées par la prodigalité de Mathilde, succédaient les réconciliations. À côté d'affectueuses descriptions de sa femme, on trouve également chez Heine des vers pleins de méchanceté, comme ceux du poème Célimène:

« Tes lubies, tes perfidies,

Je les ai endurées en silence

D'autres à ma place

T'auraient depuis longtemps assommée.

Heine l'estimait, bien que Mathilde ne parlât pas allemand ou - plus exactement - parce qu'elle ne parlait pas l'allemand et, de ce fait, ne pouvait se faire une idée réelle de sa valeur en tant que poète. Ce propos de Mathilde nous est parvenu : Mon mari écrivait des poèmes à longueur de temps ; mais je ne crois pas que cela avait beaucoup de valeur, car il n'en était jamais content. Pour Heine, cette ignorance était justement le signe de ce que Mathilde l'aimait pour l'homme qu'il était et non en tant que poète éminent.

En 1843, Heine écrivit son poème Pensées nocturnes:

« Quand je pense à l’Allemagne dans la nuit,

C'en est fini de mon sommeil,

Je ne peux plus fermer l’œil,

Et mes larmes brûlantes s'écoulent.

Il finit par ces vers :

« Dieu merci ! par ma fenêtre se réfracte

La lumière du jour, française et joyeuse ;

Arrive ma femme, belle comme l'aube,

Et d'un sourire chasse les préoccupations allemandes.

Les préoccupations allemandes » de Heine ne concernaient pas seulement la situation politique outre-Rhin, mais aussi sa mère, désormais veuve et seule. C'est notamment pour la revoir et lui présenter son épouse, qu'il entreprit, en 1843 L'Allemagne. Un conte d'hiver et 1844 ses deux derniers voyages en l'Allemagne. À Hambourg, il rendit visite à son éditeur Campe et, pour la dernière fois, à son oncle et soutien de toujours, Salomon Heine. À la mort de Salomon, en décembre 1844, un conflit de succession éclata entre son fils Carl et son neveu Heinrich Heine, conflit qui allait durer plus de deux ans. Après la mort de son père, Carl cessa de payer la rente annuelle que Salomon avait accordée à son neveu en 1838, mais dont il n'avait pas prévu la poursuite dans ses dispositions testamentaires. Heinrich Heine, qui en éprouva de l'humiliation, usa également de sa plume au cours de ce conflit et fit ainsi publiquement pression sur son cousin. En février 1847, ce dernier finit par accepter la poursuite du paiement de la rente, à la condition que Heinrich Heine ne publiât plus d'écrits sur la famille sans son assentiment.

Le conflit trouva son origine dans le souci constant qu'avait Heine d'assurer sa situation financière et celle de son épouse. Par ailleurs, en tant qu'écrivain, son succès n'était pas qu'artistique, mais aussi économique : durant ses meilleures années parisiennes, il gagna jusqu'à 34700 francs par an, ce qui correspondrait aujourd'hui 2007 à plus de 200 000 euros. Il devait une partie de ce revenu à un apanage de l'État français, qui sera cependant supprimé après la Révolution de février 1848. Heine ressentit cependant toujours sa situation financière comme incertaine et, en public, la décrivait souvent plus mauvaise qu'elle ne l'était en vérité. Durant les années qui suivirent, il s'agit surtout, pour lui, d'assurer l'avenir matériel de sa femme.

Après la mort de Heine, Mathilde se révéla d'ailleurs particulièrement douée pour les affaires. C'est très favorablement qu'elle négocia avec Campe pour l'exploitation à venir des ouvrages de son époux. Elle lui survécut plus d'un quart de siècle et mourut en 1883. Leur union resta sans enfants.

Posté le : 13/12/2015 13:28

|

|

|

|

|

Heinrich Heine 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Heine et le socialisme

Du milieu des années 1840 datent les grandes épopées en vers de Heine Atta Troll et — nourri par son voyage en Allemagne de 1843 — Allemagne. Un Conte d'Hiver. Il y commentait, avec un mordant tout particulier, la situation de l'État, de l'Église et de la société en Allemagne. Il décrit ainsi, dans les vers d'introduction, une scène juste après le passage de la frontière, où une jeune fille chante un air pieux, sur une harpe, « avec de vrais sentiments et une fausse voix :

Elle chantait le chant du vieux renoncement,

Le tra-la-la du paradis

Avec lequel, quand il pleurniche, on assoupit

Le peuple, ce grand malappris.

J'en connais la mélodie, j'en connais les paroles,

Je connais même Messieurs les auteurs ;

Je sais, qu'en secret, ils buvaient du vin

Et prêchaient l'eau à leurs auditeurs.

Je veux vous composer, mes amis,

Un chant nouveau, ce qu'il y a de mieux !

Nous voulons déjà, ici-bas sur terre,

Fonder le royaume des cieux.

Nous voulons être heureux sur terre,

Et cesser d'être dans le besoin ;

Le ventre paresseux ne doit pas digérer

Le produit du dur labeur de nos mains.

Karl Marx

Dans ces vers résonnent des idées de Karl Marx. Il avait fait sa connaissance durant ces années-là, ainsi que celle du futur fondateur de la social-démocratie allemande, Ferdinand Lassalle. Par la suite, Heine collabora aux revues de Marx, le Vorwärts ! et les Deutsch-Französische Jahrbücher. Il publia ses nouveaux chants, en 1844, dans le recueil Nouveaux Poèmes, dans lequel le Conte d'hiver apparaissait également au départ.

Depuis le début des années 1840, le ton de Heine s'était considérablement radicalisé. Il fit partie des premiers poètes allemands qui prirent conscience des conséquences de la révolution industrielle en marche et soulevèrent dans leurs œuvres la question de la misère de la toute nouvelle classe ouvrière. Son poème Les Tisserands Silésiens, de juin 1844, est exemplaire à ce sujet. Il était inspiré de la révolte des tisserands, qui avait éclaté, le même mois, dans les villes silésiennes de Peterswaldau et Langenbielau.

« Les Tisserands Silésiens

L'œil sombre et sans larmes,

Devant le métier, ils montrent les dents ;

Allemagne, nous tissons ton linceul.

Nous le tissons d'une triple malédiction -

Nous tissons, nous tissons !

Maudit le dieu que nous avons prié

Dans la froideur de l'hiver, dans les jours de famine ;

Nous avons en vain attendu et espéré,

Il nous a moqués, bafoués, ridiculisés -

Nous tissons, nous tissons !

Maudit le roi, le roi des riches,

Que notre misère n'a pu fléchir,

Qui nous a arraché jusqu'au dernier sou

Et nous fait abattre comme des chiens -

Nous tissons, nous tissons !

Maudite l'hypocrite patrie,

Où seuls croissent l'ignominie et la honte,

Où chaque fleur s'affaisse bien tôt,

Et la pourriture, la putréfaction régalent la vermine -

Nous tissons, nous tissons !

La navette vole, le métier craque,

Nous tissons avec ardeur, et le jour, et la nuit -

Vieille Allemagne, nous tissons ton linceul,

Nous le tissons d'une triple malédiction,

Nous tissons, nous tissons !

Ce poème, également connu sous le nom de Chant des Tisserands parut le 10 juin 1844, sous le titre Les Pauvres Tisserands, dans le journal Vorwärts !, édité par Karl Marx, et, tiré à 50 000 exemplaires, il fut distribué, sous forme de tract, dans les régions où avait lieu la révolte. Le ministre de l'intérieur de Prusse, Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg, décrivit ce texte, dans un rapport au roi Frédéric-Guillaume IV, comme « une harangue aux pauvres parmi le peuple, au ton séditieux et remplie de propos criminels. La Chambre Royale de justice de Prusse décréta l'interdiction du poème. En 1846, en Prusse, un récitant, qui avait, malgré tout, eu l'audace de dire ce poème en public, fut condamné à la prison. Friedrich Engels, qui avait fait la connaissance de Heine en août 1844, traduisit le Chant des Tisserands en anglais et le fit publier, en décembre de la même année, dans le journal The New Moral World.

Depuis le début de sa période parisienne, Heine entretenait des liens avec des représentants du saint-simonisme, l'un des premiers courants socialistes. Malgré ces contacts et ses relations amicales avec Marx et Engels, il eut cependant toujours une attitude ambivalente à l'égard de la philosophie marxiste. Heine reconnaissait la misère de la classe ouvrière naissante et soutenait ses revendications. En même temps, il craignait que le matérialisme et la radicalité des idées communistes ne détruisent beaucoup de ce qu'il aimait et admirait dans la culture européenne. Dans la préface de l'édition française de Lutèce, Heine écrivait, un an avant sa mort :

Cet aveu, que l'avenir appartient aux communistes, je le fis d'un ton d'appréhension et d'angoisse extrêmes, et hélas ! ce n'était nullement un masque ! En effet, ce n'est qu'avec horreur et effroi que je pense à l'époque où ces sombres iconoclastes parviendront à la domination : de leurs mains calleuses ils briseront sans merci toutes les statues de marbre de la beauté, si chères à mon cœur ; ils fracasseront toutes ces babioles et fanfreluches fantastiques de l'art, qu'aimait tant le poète ; ils détruiront mes bois de lauriers et y planteront des pommes de terre ; […] et hélas ! mon Livre des Chants servira à l'épicier pour en faire des cornets où il versera du café ou du tabac à priser pour les vieilles femmes de l'avenir. Hélas ! je prévois tout cela, et je suis saisi d'une indicible tristesse en pensant à la ruine dont le prolétariat vainqueur menace mes vers, qui périront avec tout l'ancien monde romantique. Et pourtant, je l'avoue avec franchise, ce même communisme, si hostile à tous mes intérêts et mes penchants, exerce sur mon âme un charme dont je ne puis me défendre ; deux voix s'élèvent en sa faveur dans ma poitrine, deux voix qui ne veulent pas se laisser imposer silence […]. Car la première de ces voix est celle de la logique. […] et si je ne puis réfuter cette prémisse : que les hommes ont tous le droit de manger, je suis forcé de me soumettre aussi à toutes ses conséquences […]. La seconde des deux voix impérieuses qui m'ensorcèlent est plus puissante et plus infernale encore que la première, car c'est celle de la haine, de la haine que je voue à un parti dont le communisme est le plus terrible antagoniste, et qui est pour cette raison notre ennemi commun. Je parle du parti des soi-disant représentants de la nationalité en Allemagne, de ces faux patriotes dont l'amour pour la patrie ne consiste qu'en une aversion idiote contre l'étranger et les peuples voisins, et qui déversent chaque jour leur fiel, notamment contre la France.

La révolution échouée

Proche du mouvement libéral constitutionnel, Heine suivit les événements de l'année 1848 en Europe avec des sentiments mélangés. Il était largement en accord avec la situation politique instaurée en France par la Révolution de juillet 1830. C'est pourquoi il n'avait aucun problème à accepter une rente de l'État français. De ce point de vue, il regarda la révolution parisienne de février et ses répercussions avec un scepticisme grandissant. Dans une lettre du 9 juillet 1848 à Julius Campe, par exemple, il qualifiait les événements d'anarchie universelle, embrouillamini mondial, folie divine devenue manifeste !

En revanche, en Allemagne, il fallait absolument créer un État national et avec une constitution démocratique. Cet objectif, que Heine soutenait, était alors également celui que poursuivaient les libéraux durant la Révolution de Mars dans les États de la Confédération germanique. Cependant, les défenseurs d'un régime républicain et démocratique restaient minoritaires, non seulement dans les parlements des différents États, mais également au Parlement de Francfort : déçu, Heine se détourna bientôt de l'évolution des événements en Allemagne. Dans la tentative du premier parlement élu en Allemagne de créer une monarchie impériale héréditaire, il ne vit que le rêve romantique, et politiquement impropre, de la résurrection du Saint-Empire romain germanique, disparu en 1806.

Dans le poème Michel après mars, il écrit :

« Lorsque le drapeau noir-rouge-or,

Le bric-à-brac de la vieille Allemagne,

Parut à nouveau, alors l'illusion chancela

Ainsi que la féerie suave des contes.

Je connaissais les couleurs de cette bannière

Et leur présage :

De la liberté allemande, elles m'apportaient

Les pires nouvelles.

Je voyais déjà le Arndt et le père Jahn

Ces héros d'un autre temps

S'extirper de leurs tombeaux

Et se battre pour l'Empereur.

Toute cette faune d'étudiants

Sortis de mes jeunes années

Qui s'enflammaient pour l'Empereur,

Lorsqu'ils étaient ivres.

Je voyais la gent grissonante à force de péchés

Des diplomates et des prêtres,

Les vieux chevaliers servants du droit romain,

S'affairant au temple de l'unité - (…)

Les couleurs noir-rouge-or étaient donc, aux yeux de Heine, un symbole tourné vers le passé, les couleurs des Burschenschaften allemandes, à qui il reprochait leur teutomanie et leur « patriotisme pompeux. À ceux qui critiquaient cette position, il avait déjà répondu en 1844, dans la préface de Allemagne. Un conte d'hiver : Plantez les couleurs noir-rouge-or au sommet de la pensée allemande, faites-en l'étendard de la liberté des hommes, et je verserai pour elle le meilleur sang de mon cœur. Tranquillisez-vous, j'aime la patrie, tout comme vous. La première phase de la révolution échoua lorsque le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV refusa la couronne impériale, que lui proposait la majorité à l'assemblée nationale. En réaction, de nouveaux soulèvements démocratiques eurent lieu, à l'ouest et dans le sud-ouest de l'Allemagne. L'objectif était d'imposer aux princes la constitution de Francfort. Mais, entre l'été et l'automne, cette seconde vague révolutionnaire fut bientôt vaincue, en grande partie par les troupes prussiennes. Résigné, Heine commente les événements dans son poème En octobre 1849:

« Les vents violents se sont couchés

Et le calme revient au pays.

Germania, la grande enfant

se réjouit à nouveau de ses arbres de Noël.

(…)

Dans une douillette intimité se reposent le fleuve et la forêt,

baignés d'un doux clair de lune ;

Ne reste parfois qu'un bruit sec - Est-ce un coup de feu ? -

C'est un ami peut-être, que l'on fusille.

Le tombeau-matelas

En février 1848, alors que la révolution éclatait à Paris, Heine fit une grave crise. Presque totalement paralysé, il devra passer ses huit dernières années alité, dans ce qu'il appela lui-même son « matelas-tombeau ». Depuis 1845, une maladie neurologique le rongeait, s'aggravant de façon dramatique par crises successives. En 1846, il fut même déclaré mort. Des séjours dans des lieux de cure, à Barèges dans les Pyrénées en 1846 ou à la campagne près de Montmorency en 1847, par exemple, ne lui apportèrent aucun soulagement sensible. S'y ajoutèrent les désagréments occasionnés par le conflit de succession qu'il eut, des années durant, avec son cousin de Hambourg, Carl Heine, conflit qui ne sera réglé qu'en 1847. L'état de santé de Heine était alors déjà très dégradé.

Friedrich Engels rapportait, en janvier 1848, soit encore avant la crise décisive : Heine est au plus mal. Il y a quinze jours, je suis allé le voir, il était au lit et venait d'avoir une crise nerveuse. Hier, il était debout, mais faisait peine à voir. Il ne peut plus faire trois pas. En s'appuyant aux murs, il se glisse du fauteuil au lit, et vice versa. En plus de cela, le bruit dans sa maison, qui le rend fou.

Heine lui-même semblait convaincu d'être malade de la syphilis et certains se prononcent, encore aujourd'hui, en faveur au moins du caractère syphilitique de son mal. De nombreux biographes reprirent d'abord ce diagnostic, qui est pourtant, depuis peu, de plus en plus remis en question. Une étude plus poussée de tous les documents contemporains relatifs aux antécédents de Heine attribue plutôt les symptômes les plus importants à une maladie tuberculeuse, tandis qu'une analyse des cheveux du poète, effectuée en 1997, suggère un saturnisme chronique54,55. Une autre hypothèse circule, selon laquelle il aurait souffert de sclérose latérale amyotrophique ou de sclérose en plaques.

La puissance créatrice et intellectuelle de Heine ne faiblit pas durant les années passées dans son lit de douleur. Alors qu'il ne pouvait quasi plus écrire lui-même, il dictait le plus souvent ses vers et ses écrits à un secrétaire ou confiait à celui-ci la recopie des brouillons écrits de sa propre main. La relecture des manuscrits, dont il se chargera jusqu'à la fin, constituait pour Heine, presque aveugle, un tourment supplémentaire. Malgré ses conditions difficiles, il publia encore tout une série d'œuvres essentielles, au nombre desquelles le volume de poésie Romancero 1851, ainsi que Le Docteur Faust et, en 1854, trois volumes d'Écrits mêlés, qui comprenaient, entre autres, son testament politique Lutèce et Les poèmes. 1853 et 1854.

Dans le poème Enfant perdu tiré du Romancero, il tire le bilan de sa vie politique:

« Sentinelle perdue dans la guerre de la liberté,

J'ai tenu, fidèle, pendant trente années.

J'ai combattu sans espoir de vaincre.

Je savais que je ne rentrerais pas indemne.

[…]

Mais je tombe invaincu, et mes armes

Ne se sont pas brisées - Mon cœur seul s'est brisé.

Dans les années qui ont précédé sa mort, Heine développa une vision plus indulgente de la religion. Dans son testament du 13 novembre 1851 il déclare sa foi en un Dieu personnel, sans pour autant se rapprocher de l'une des Églises chrétiennes ou du judaïsme. Il s'y exprime ainsi :

Bien que, par mon acte de baptême, j'appartienne à la confession luthérienne, je ne souhaite pas que des représentants de cette Église soient invités à mon enterrement ; de même, je refuse que tout autre prêtre officie, lors de l'inhumation de mon corps. Ce souhait n'est pas une lubie de libre-penseur. Depuis quatre ans, j'ai renoncé à tout orgueil philosophique et suis revenu vers des idées et des sentiments religieux ; je meurs dans la croyance en un Dieu unique, le créateur éternel de ce monde, dont j'implore la miséricorde pour mon âme immortelle. Je regrette d'avoir parfois parlé de choses saintes sans le respect qui leur était dû, mais j'étais entraîné bien plus par l'esprit de mon époque que par mes propres penchants. Si j'ai, sans le savoir, offensé les bonnes mœurs et la morale, essence véritable de toutes les religions monothéistes, alors j'en demande pardon à Dieu et aux hommes.

Elise Krinitz,

Déjà en septembre 1851, il avait justifié, par sa longue maladie, sa foi renouvelée en un Dieu capable d'aider. Il comparait, en même temps, la conviction de l'immortalité de l'âme, qui accompagnait cette foi, avec un os à moelle que le boucher, content de son client, lui glisse dans le panier, en guise de cadeau. D'un tel os, on fait de délicieux bouillons, qui, pour un pauvre malade languissant, constituent un festin tout à fait bénéfique. Le texte s'achève finalement par le refus de toute religiosité organisée :

« Je dois pourtant démentir formellement la rumeur, selon laquelle mes pas en arrière m'auraient mené jusqu'au sein ou même au seuil de quelque Église que ce soit. Non, mes convictions et opinions religieuses sont restées libres de tout clergé ; aucun son de cloche ne m'a séduit, aucun cierge ne m'a ébloui. Je n'ai joué d'aucune symbolique et n'ai pas tout à fait renoncé à ma raison. Je n'ai rien abjuré, pas même mes vieilles divinités païennes, dont je m'étais certes détourné, mais ne m'en séparant qu'avec amour et amitié.

Postface de Romancero

Malgré sa souffrance, l'humour et la passion ne firent pas défaut à Heine. Les derniers mois de sa vie furent rendus plus supportables par les visites de son admiratrice Elise Krinitz, qu'il appelait tendrement Mouche, faisant référence à l'animal figurant sur le cachet de ses lettres. La jeune femme, âgée de 31 ans, étaient née en Allemagne et était venue à Paris avec ses parents adoptifs. Elle vivait en donnant des cours de piano et de langue allemande. Par la suite, elle deviendra écrivain sous le pseudonyme de Camille ou de Camille Selden. Heine fit d'elle sa fleur de lotus adorée et son gracieux chat musqué. Elise Krinitz aimait sincèrement cet homme moribond, quasi aveugle. Il avait été le poète favori de ses jeunes années. À cause de l'état de Heine, cette passion ne put pourtant s'épanouir que sur un plan purement intellectuel. Il commenta cela avec beaucoup d'auto-dérision dans les vers suivants :

« Des mots ! Des mots ! Pas de faits !

jamais de viande, poupée chérie.

L'esprit toujours et pas de rôti,

pas de boulettes dans la soupe

Sa capacité à plaisanter encore de la mort - ainsi que la pleine conscience qu'il avait de son rang au sein de la littérature allemande -, c'est ce que montre ce poème

:

« En mon sein sont morts

Tous les désirs vains de ce monde,

Quasi morte aussi en moi

La haine des méchants, et même le sens

De ma propre misère, comme de celle des autres -

En moi ne vit encore que la mort !

Le rideau tombe, la pièce est jouée,

Et maintenant, lassé, il rentre chez lui

Mon cher public allemand,

Les bonnes gens ne sont pas stupides,

Réjoui, il mange jusqu'à la nuit,

Et boit son verre, chante et rit -

Il a raison, le noble héros,

qui jadis disait, dans le livre d'Homère :

Le moindre philistin vivant

De Stuckert sur Neckar, est bien plus heureux

Que moi, le Pélide, le héros mort,

Le prince de l'ombre dans le monde souterrain.

Plaque commémorative Henri Heine au 3 avenue Matignon à Paris

Le 17 février 1856, Heinrich Heine mourut au 3 avenue Matignon à Paris dans l'ancien 1er arrondissement actuellement dans le 8e arrondissement. Trois jours plus tard, il fut enterré au cimetière de Montmartre. Selon ses dernières volontés, Mathilde, dont il avait fait sa légataire universelle, sera enterrée avec lui, après sa mort, 27 ans plus tard. Le tombeau, construit en 1901, a été décoré par un buste en marbre du sculpteur danois Louis Hasselriis et du poème Où ?.

Tombe de Heine à Paris et poème "Où ?"

« Le dernier repos de celui que le voyage

A fatigué, où sera-t-il ?

Sous les palmiers du sud ?

Sous les tilleuls du Rhin ?

Serai-je, quelque part dans le désert,

Enfoui par des mains étrangères ?

Ou reposerai-je sur les bords

D’une mer, dans le sable ?

Quoi qu’il en soit ! le ciel de Dieu

m’entourera, là-bas comme ici

Et en guise de veilleuses flotteront

La nuit au-dessus de moi les étoiles. »

Importance et héritage

En raison de son originalité autant que de son étendue, tant au niveau de la forme que du fond, l'œuvre de Heine ne peut être clairement classée dans aucun courant littéraire. Heine est issu du romantisme, mais il en a très vite dépassé la tonalité et la thématique - même en poésie. Son biographe Joseph A. Kruse voit dans son œuvre des éléments issus de l'Aufklärung les Lumières allemandes, du classicisme de Weimar, du réalisme et du symbolisme.

Il était surtout un auteur critique du Vormärz. Son aspiration au changement politique, à plus de démocratie dans toute l'Europe, et particulièrement en Allemagne, le rapproche des écrivains de la Jeune-Allemagne, au nombre desquels on le compte parfois. Qu'il puisse concevoir la démocratie dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle, comme celle du « Roi Citoyen », Louis-Philippe Ier, lui a valu la critique des républicains convaincus. Par contre, la prise de distance de Heine avec la littérature engagée, qu'il comparait à des « articles de journaux rimés »68 eut lieu bien moins pour des motifs politiques qu'esthétiques. Heine était proche de Karl Marx et de Friedrich Engels, sans pour autant partager tout à fait leur philosophie politique.

Heine divisait déjà ses contemporains, notamment parce que lui-même ne reculait pas devant des jugements clivants. Il attaquait ses adversaires, réels ou supposés, aussi durement qu'il était attaqué lui-même, et ne s'effrayait d'aucune polémique. Après sa mort, l'âpreté des débats à son égard s'accrut encore - et persista encore plus d'un siècle.

Le conflit de la mémoire

Symptomatique fut le conflit autour de l'édification d'un monument à la mémoire de Heine en Allemagne, qui fit dire à Kurt Tucholsky en 1929 : Dans ce pays, le nombre des monuments allemands élevés à des guerriers se rapporte au nombre des monuments allemands à Heine comme le pouvoir à l'esprit.

Depuis 1887, il existait des initiatives pour l'érection d'un monument en l'honneur du poète dans sa ville natale de Dusseldorf, afin de célébrer le prochain centenaire de sa naissance. Mais la perception de Heine par le public était alors de plus en plus influencée par des spécialistes littéraires aux arguments nationalistes et antisémites. Ainsi, dans son fameux essai publié en 1906 Heinrich Heine. Un monument aussi, Adolf Bartels dénonçait, après coup, les projets de monument de Dusseldorf comme une capitulation devant le judaïsme » et Heine lui-même comme Juif de la décadence. En 1893, face à de semblables attaques, le conseil municipal de Dusseldorf avait déjà retiré son approbation à l'érection du monument conçu par le sculpteur Ernst Herter. Cette représentation de la Loreley fut finalement acquise par des germano-américains pour le quartier du Bronx à New York. Aujourd'hui connue sous le nom de Lorelei fountain, elle se trouve à proximité du Yankee Stadium. À Dusseldorf, on apposa plus tard une plaque commémorative sur la maison natale de Heine, qui fut toutefois démontée et fondue en 1940.

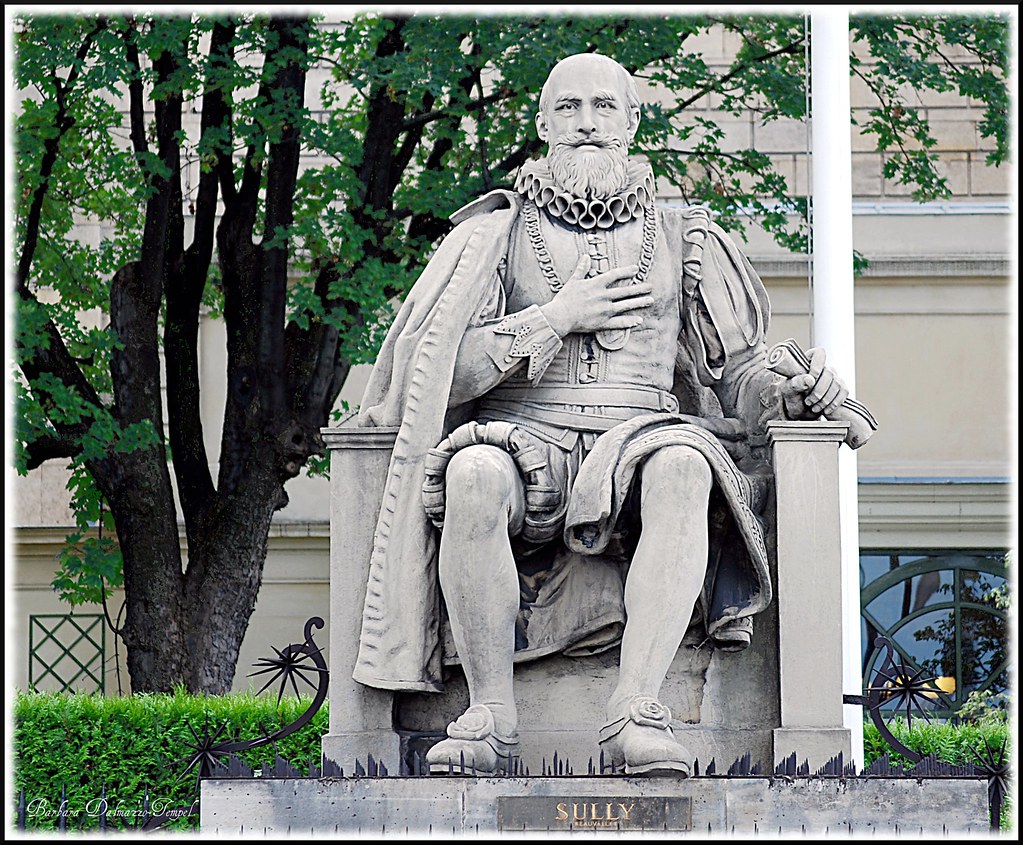

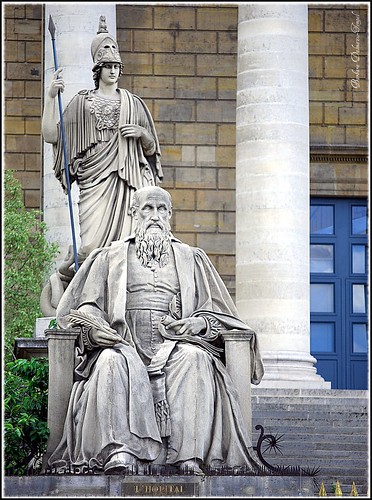

Entreprise en 1931, une seconde tentative à Dusseldorf pour ériger un monument à Heine échoua deux ans plus tard, avec l'arrivée des nazis au pouvoir. La sculpture allégorique, déjà achevée, le Jeune homme montant fut exposée, sans référence explicite à Heine, d'abord dans un musée, puis, après-guerre, au Ehrenhof de Dusseldorf. Ce n'est que depuis 2002 qu'une inscription sur son socle désigne Heine. La ville natale de Heine n'a honoré le poète officiellement, avec l'érection d'un monument, qu'en 1981, soit près de 100 ans après les premières initiatives dans ce sens, et cela a, à nouveau, généré un conflit. La Heinrich-Heine-Gesellschaft souhaitait l'exécution d'un projet qu'Arno Breker avait déjà conçu pour le concours de 1931. Breker, admirateur de Heine, mais également l'un des sculpteurs officiels au temps du national-socialisme, avait réalisé une figure assise idéalisée, qui représente le poète sous les traits d'un jeune homme lisant. Le responsable du service culturel de Dusseldorf refusa cependant cette sculpture. Par la suite, elle fut exposée sur l'île Nordeney. C'est finalement le projet du sculpteur Bert Gerresheim qui a été réalisé, l'actuel monument à Heine sur le Schwanenmarkt de Dusseldorf.

Tout comme à Dusseldorf, l'érection d'un monument à Hambourg posa problème. L'impératrice Élisabeth d'Autriche, qui admirait Heine et avait soutenu la première initiative en faveur de l'érection d'un monument à Dusseldorf, voulut offrir à la ville hanséatique une statue en marbre représentant Heine assis, que le danois Louis Hasselriis - également créateur du buste ornant la tombe de Heine - avait exécutée en 1873. Cependant la ville refusa ce cadeau. L'impératrice fit alors exposer cette statue, en 1892, dans le parc de l'Achilléon, son château sur l'île de Corfou. En 1909, sur ordre de l'empereur allemand Guillaume II, qui, entre-temps, avait acquis le château, la statue fut retirée. L'empereur qui considérait Heine comme le pire saligaud de tous les poètes allemands, céda la statue à l'éditeur hambourgeois Heinrich Julius Campe, le fils de Julius Campe. Celui-ci voulut en faire cadeau, pour la seconde fois, au sénat de Hambourg. Mais elle fut à nouveau refusée, au motif de la prétendue attitude anti-patriotique de Heine. À cette occasion, un débat public avait également eu lieu, auquel Adolf Bartels prit part, avec une argumentation antisémite. Le monument fut enfin érigé sur la propriété de la maison d'édition Hoffmann und Campe dans la Mönckebergstraße. Il ne fut exposé publiquement à Altona qu'en 1927. Afin de le protéger de la destruction par les nazis, la fille de Campe le fit démonter en 1934 et, en 1939, elle le fit transporter dans sa résidence de Toulon, dans le sud de la France. Durant la période de l'occupation allemande, la statue fut cachée et ne trouva son emplacement définitif qu'en 1956, dans le jardin botanique de Toulon. Il y a quelques années, une initiative du comédien Christian Quadflieg pour ramener la sculpture à Hambourg fut conclue par un échec.