|

|

Re: Défi du 19 décembre 2015 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

14/03/2014 18:40

De Paris

Niveau : 29; EXP : 25

HP : 0 / 706

MP : 370 / 21252

|

Année Zéro L’ordinateur de bord égrenait son compte à rebours : 3000,2999,2998… XXX réglait les derniers instruments de navigation, ajustait les paramètres techniques et préparait le vaisseau pour un atterrissage optimal. Le manifeste ne laissait aucune place au doute quant à l’objet de la mission. Il ne restait plus qu’à trouver l’endroit précis, sur la seule base de croyances datées, de récits passés de bouche en bouche, d’interprétations imprécises d’un vieux livre crée de bric et de broc par des scribes anonymes. Même venu du trente quatrième siècle, XXX ne pouvait deviner le lieu exact des événements, parce que justement rien n’en prouvait la réalité, aucune preuve n’en attestait la réalité, seuls de maigres indices permettaient d’émettre des hypothèses, fort aléatoires. XXX termina ses réglages puis se cala dans son fauteuil. Il en profita pour se laisser aller à ses souvenirs, quand la Haute Autorité lui avait signifié sa mission. — Vous êtes conscient de l’importance de votre voyage, avait commencé un Conseiller de niveau Quatre. — Je crois, monsieur. — Il ne s’agit pas de croire, justement, mais de prouver. Notre civilisation a rebondi, après des siècles d’errance et de faux-semblants. Vous, les XXX, en êtes devenus les symboles, ceux de notre avenir glorieux à travers les étoiles, au-delà de l’horizon, loin des croyances d’antan. — Oui, monsieur. — Nos prédécesseurs se sont fourvoyés, au nom de prophètes disparus dans les limbes de la mémoire collective. Ils se sont combattus pour un bout de désert, un morceau de parchemin ou une brique dans un mur. Leurs enfants ont remplacé l’épée ou le cimeterre par l’atome et les virus. Des générations ont vécu dans la peur de l’autre, la haine du voisin, le mensonge érigé en religion et propagé par des vieillards barbus, au nord et au sud, à l’est et à l’ouest. XXX savait tout ça, comme chaque enfant de sa caste, celle des exécutants et des techniciens. Il avait été choisi parmi des milliers de XXX, après un processus de sélection particulièrement ardu, puis entrainé au voyage temporel, à la navigation multidimensionnelle, aux techniques de pilotage non-relativiste, à un ensemble complet de savoir-faire indispensables pour remonter le temps. Il avait avalé des quantités d’informations sur l’Histoire d’avant, quand son espèce biologique s’affublait du nom d’Humanité, depuis son premier crâne brisé à coup de hache en silex. C’était le passé, révolu pour toutes les castes du monde des XXX mais il fallait le connaitre, le comprendre, avant de l’affronter. XXX s’assoupit un instant. Son cerveau passa en phase subconsciente, dénuée des couches d’éducation et de conditionnement imposées aux XXX. Il profita de ses rares moments de liberté pour rêver. Son univers intérieur s’afficha comme un ensemble de couleurs, d’abord sans relief puis avec des incidentes, des hauts et des bas, des creux et des bosses. XXX se retrouva dans un décor inconnu, multicolore, où d’autres individus paraissaient bien moins perdus que lui. Leur apparence, hétérogène et dénuée de logique, transgressait les plus élémentaires règles du système de castes. Certains cerclaient des bottes de paille, d’autres creusaient des tranchées dans le sol, tous travaillaient en parlant, dans une langue pleine d’accents chantants telle une mélodie flutée. XXX tenta d’ouvrir la bouche, d’émettre un son mais il n’en sortit rien d’autre qu’une sorte de frôlement, comme un bruit d’élytre, celui d’un insecte enfermé dans une cage de plexiglas. Les autres le regardèrent bizarrement, sans montrer de signe agressif ou de contrariété. XXX se sentit une singularité dans un monde illogique où la variété semblait la norme. Ce sentiment, inconnu des XXX depuis avant leur naissance, accentua son malaise, le stressa davantage au point de le réveiller. L’écran affichait 1650 et continuait son compte à rebours. XXX s’essuya les yeux, étonné d’avoir pleuré durant son sommeil, puis se leva pour remettre de l’ordre dans sa routine, revenir aux fondamentaux de sa condition. Il procéda à quelques contrôles, ajusta deux paramètres, vérifia les constantes de navigation et jugea la situation sous contrôle. XXX termina le processus par la rédaction d’un mémorandum, une étape obligatoire dans tous les voyages hors des limites planétaires. XXX à Haute Autorité.

Point de départ : Luna 12, année 3366.

Point d’arrivée : Terre, Palestine, année 0.

Dimensions prévues : cinq passages hors temps, deux accélérations.

Incidents : aucun.

Probabilités d’impact positif : 98%.

Risques calculés : faibles, une dérive à l’est, d’un facteur inférieur au degré.XXX signa son rapport puis l’enregistra. Il se cala ensuite dans son fauteuil et attendit la phase d’accélération, premier passage dans le temps cible. Dans le vaisseau, tout était automatisé, des conditions de vie propre à l’habitacle en passant par les fluctuations de la coque, conditions indispensables pour la sécurité du matériel et de l’équipage. La pression changea de façon imperceptible, la composition de l’air se modifia, la luminosité baissa d’intensité. XXX se sentit partir dans une sorte de torpeur, signe de son passage en stase intermédiaire, un état de conscience où l’homme devenait chrysalide et se débarrassait de ses dernières peurs avant de plonger dans le temps. XXX sombra dans l’infiniment profond, un absolu sans rêves ni souvenirs embarqués sur son écran cérébral. Il subit la plongée gravitationnelle, le changement de dimension, sans ressentir la moindre douleur alors que sa matière devenait exotique, basée sur une biologie très éloignée de la physique traditionnelle en cours sur la Terre et aux alentours. S’il avait perçu les modifications de son corps, l’explosion de ses quarks, XXX aurait crié dans l’espace devenu autre chose, sans étoile ou planète, pour des oreilles improbables et des peuplades indigènes qui ne le voyaient pas. XXX vécut deux accélérations successives, un record dans l’histoire du voyage temporel, du moins dans les annales officielles. Le temps ne compta plus, ni pour lui ni pour le vaisseau, le haut ne remplaça pas le bas, la profondeur devint obsolète, Dieu arrêta de jouer aux dés. Revenu dans son univers physique, dans un état proche de l’initial, à la variable temps près, le vaisseau lança la procédure de sortie de stase, ouvrit la chrysalide et permit au nouveau XXX d’émerger. L’ordinateur de bord effectua lui-même les mesures, sans l’aide d’un pilote trop fatigué par son périple à travers les dimensions, puis corrigea sa trajectoire d’entrée sur la planète Terre afin d’arriver dans les meilleures conditions, sans bruit et sans fureur. Enfin, dans le strict respect de la procédure, il enregistra un mémorandum, à destination de son équipage humain et de sa hiérarchie. Vaisseau à XXX, à Haute Autorité

Impact positif à 99,7%

Point d’arrivée confirmé : Terre, Palestine, Bethléem, année zéro.

Incidents : aucun, l’équipage composé d’un XXX a survécu sans dommage notable.

Risques constatés : nuls, la dérive initiale a été amendée.Dans le ciel de Palestine, ce jour précis, les habitants relatèrent une suite de phénomènes inexpliqués. Un scribe de Cisjordanie regroupa des témoignages dans une sorte de gazette locale à destination des plus fortunés et de leurs érudits. Au début de cette fameuse journée, des paysans ont vu dans le ciel des lumières très brillantes. Plus tard, aux alentours de Bethléem, ils ont constaté un réchauffement ambiant. Selon eux, l’air piquait la peau et les yeux, de plus en plus fort. Se mouiller le visage ou s’enduire de matière grasse ne changeait rien. Les animaux commençaient à se comporter bizarrement. Puis les premiers signes de folie sont apparus : le bétail s’est échappé des enclos, les enfants se sont mis à crier, les mères à pleurer, les hommes à se battre entre eux. La bataille s’est transformée en curée, comme si une voix intérieure leur ordonnait de tuer tout ce qui vivait dans les environs. Les rares survivants parlent de tueurs aux yeux fous, de paroles célestes dans une langue inconnue, de maisons incendiées et de roulements de tonnerre au loin à l’horizon.Le gouverneur de Palestine, alarmé par ces témoignages, isola le territoire incriminé, contingenta le risque de contamination aux quelques survivants, de jeunes fermiers de Bethléem. Il déclara l’état d’urgence, interdisant de publier des nouvelles sur des événements similaires dans toute la région, et fit donner la garde contre les rares opposants qui voyaient en ce phénomène la manifestation du divin contre l’occupant romain. Quelques langues furent coupées, des gens écartelés puis tout rentra dans l’ordre, comme Rome l’avait ordonné. XXX rédigea son dernier rapport, pour la postérité. Il avait mené à bien sa mission, au prix de sa propre existence, mais ne pouvait pas revenir dans son temps initial parce que c’était le prix à payer pour servir son espèce. XXX à Haute Autorité.

Lieu actuel : Terre, Palestine, Bethléem, année zéro.

Etat de la mission : achèvement complet, tout le territoire impliqué est pacifié, le père et la mère sont neutralisés, l’enfant n’a pas survécu.

Incidents : peu, la population locale s’est comportée comme prévu, leurs gouvernants ont fermé les frontières et isolé le périmètre.

Risques calculés : la civilisation occupante devrait se maintenir encore quelques centaines d’années avant de s’effondrer sous le poids de sa propre décadence. Les peuplades locales vont reprendre le contrôle, sous formes de potentats tribaux, de la zone pendant quelques dizaines d’années, avant de tomber à leur tour sous la domination d’une puissance coloniale. Le risque est faible que cette dernière invoque un quelconque prophète pour imposer son modèle, si nos autres missions dans la zone se concluent de la même manière.XXX enregistra son mémorandum. Il se souvint de sa dernière discussion avec son instructeur, avant de partir en mission. — Pourquoi devons nous, tous les missionnaires, rédiger des rapports alors qu’ils ne peuvent vous parvenir et que vous n’existerez plus ? — Parce que c’est la procédure, XXX. Sans règlement, nous ne sommes rien d’autre que de grands singes savants, des animaux préoccupés par leur seule survie, des prédateurs à peine plus intelligents que les autres. — Mais notre mission, si elle réussit, va modifier le passé et donc le futur. Il n’y aura plus de castes, d’ordre établi, de vie sur la Lune et de civilisation mécanisée. — C’est ça l’idée, XXX, donner une seconde chance à notre espèce, en repartant de zéro. FIN

Posté le : 19/12/2015 20:15

|

|

|

|

|

Conte de Noël La Noël du petit violoniste |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

La noël du petit joueur de violon 1873

de Camille Lemonnier 1844-1913

I

- Jean, dit à son domestique M. Cappelle de la maison Cappelle et Cie, allez donc voir quel est ce tapage à la porte de la rue.

- Je n'ai pas besoin de me déranger, monsieur Cappelle, pour savoir que c'est le petit mendiant à qui vous m'avez fait donner deux sous ce matin, répondit Jean en regardant par la fenêtre du bureau.

- Ces mendiants ne nous laisseront donc jamais tranquilles, s'écria M. Cappelle. Tous les ans, je donne cent francs au bourgmestre pour les pauvres de la ville. Dites-lui cela, Jean, de ma part, et faites-le partir.

- Attendez un peu que j'aie fini d'épousseter votre grand fauteuil, monsieur Cappelle, et vous verrez si je n'irai pas le lui dire. C'est incroyable comme il y a toujours de la poussière dans votre bureau. Comment donc! cent francs aux pauvres de la ville! Je lui dirai cela, soyez tranquille, et s'il lui prend envie de recommencer, je lui dirai par-dessus le marché que je n'ai pas le temps de courir du matin au soir après des rien-du-tout, des gueux, des rats, monsieur Cappelle...

Et Jean donnait de si furieux coups de son plumeau sur le fauteuil que les plumes se détachaient par poignées... - Oui, monsieur Cappelle, des rats. Cent francs par an! vous badinez, je pense.

- Doucement, s'il vous plaît, Jean, vous allez déchirer le cuir de mon fauteuil. J'entends de nouveau le violon. Sortirez-vous à la fin?

- Oui, monsieur Cappelle, fit Jean, en passant son plumeau sous son bras. Mettez-vous seulement un peu à la fenêtre pour entendre comment je vais l'arranger.

Puis il se planta au milieu du bureau, croisa ses bras, et regardant son maître d'un air attendri, la tête sur le côté, s'écria :

- Est-il Jésus Dieu possible que des rien-du-tout, des gueux, des rats, oui, des rats, monsieur Cappelle, viennent ennuyer jusque dans sa maison un monsieur si honnête, et qui donne cent francs par an aux pauvres de la ville? Non, monsieur, cela n'est pas croyable.

Ayant ainsi parlé, Jean se dirigea lentement du côté de la porte, les bras croisés et le nez en terre, avec de petits hochements de tête, comme un homme qui médite sur ce qu'il vient de dire, mais, au moment de sortir, il releva les yeux, et interpellant son maître :

- Ainsi donc, monsieur Cappelle, je lui dirai de votre part... Qu'est-ce qu'il faudra dire, s'il vous plaît, monsieur ?

- Jean! attendez un peu, cria en ce moment une joyeuse voix de petite fille.

Et Hélène, que tout le monde appelait Leentje dans la maison, entra en sautillant dans le bureau de son père. Oh! la jolie enfant! Elle avait dix ans, les joues roses, les cheveux blonds, les yeux bruns, et sa grande tresse serrée dans des noeuds de soie bleue battait son dos, comme une gerbe d'épis tressés.

- Père, supplia-t-elle, un petit sou pour le joueur de violon qui est devant la porte de la maison. Jean ira le lui porter.

Mais M. Cappelle lui répondit avec humeur :

- Qu'as-tu à t'occuper de cet affreux petit drôle? J'en ai assez de sa manivelle.

- Ah! père, il est si gentil, fit l'enfant en joignant les mains, très doucement, et il joue si bien; il n'a peut-être plus de père, car enfin... Est-ce que tu me laisserais aller jouer du violon aux portes des maisons, père ?

- Leentje, voilà une sotte question... Qu'y a-t-il de commun entre nous et les pauvres gens? Tu es la fille de Jacob Cappelle, de la maison Cappelle et Cie.

- La plus riche maison de la ville, Leentje, dit Jean en crachant derrière sa main, dans le corridor.

- Eh bien, père... Tiens! je voulais te dire quelque chose de très raisonnable et voilà que j'ai oublié... Attends. Ah! je sais maintenant... Je ne voudrais jamais que ma poupée manquât de rien tant que je serai vivante, et pourtant je ne suis que sa maman. Voyons, un petit sou, s'il te plaît, papa, ou je le prends sur l'argent de mes économies.

- Tiens, voilà le sou, Leentje, mais c'est le dernier qu'aura ce petit mendiant. À votre âge, mademoiselle, j'étais déjà plus sérieux : je m'occupais des intérêts de la maison, au lieu de prendre attention à des coureurs de rue.

- Je suis pourtant bien sage, père. Je sais tous les jours ma leçon et j'ai eu hier encore trois bons points pour mon écriture.

- Oui, ma chérie, mais tu es pendue tout le jour à ma poche. Un sou est un sou, et dix sous font un franc, et un franc avec d'autres francs font au bout de l'année un joli intérêt. Crois-tu qu'on nous donnerait comme cela des sous à la porte des maisons si nous étions pauvres?

Ici Jean crut devoir intervenir, et crachant encore une fois derrière sa main, dans le corridor, il s'écria :

- Ah bien, non, Leentje, qu'on ne nous les donnerait pas. Un si bon monsieur et qui, tous les ans, donne cent francs aux pauvres! Ah bien, non, et pour ma part, monsieur Cappelle, je vous dirais : Allez-vous-en ; nous avons bien assez déjà de nos pauvres, auxquels nous payons cent francs par an. Est-ce que je mendie, moi? Je suis domestique chez monsieur Cappelle et je travaille. Eh bien, travaillez aussi. Voilà ce que je dirais.

M. Cappelle haussa les épaules, et poussant du doigt Leentje vers la porte :

- Allons, fillette, dit-il, va avec Jean. Voici la fin de l'année et j'ai à revoir mes livres de comptes.

Ils descendirent et brusquement Jean se mit à crier de toute la force de ses poumons :

- Hé! Là-bas! Hé! Mendiant! Garnement! Propre à rien!

L'archet cessa de faire grincer les cordes du violon et un jeune garçon se leva de la marche en pierre sur laquelle il était assis, dans l'encoignure d'une porte. Alors Jean prit un air majestueux et la main tendue, comme un avocat qui commence un plaidoyer :

- Monsieur Cappelle vous fait dire, de sa part, qu'il donne cent francs par an aux pauvres de la ville et que...

- Venez, petit, venez par ici, interrompit Leentje, poussant à travers la porte sa jolie tête rose.

Et de la main, elle lui faisait signe d'approcher.

Le petit mendiant qui avait ôté son chapeau, en souriant gauchement, quand Jean s'était mis à lui parler, entra dans le grand vestibule peint en marbre blanc, étonné, regardant la hauteur des voûtes, avec de réitérés mouvements de tête humbles et lents pour saluer.

Jean ferma la porte, examina le garçon des pieds à la tête et tout à coup indigné, montra Leentje et s'écria :

- Savez-vous bien à qui vous parlez? À Leentje, la fille de M. Cappelle. Et M. Meganck, le notaire lui-même, n'est pas plus riche que M. Cappelle, quoique son cocher ait un frac avec de l'argent dessus.

Mais l'enfant avait posé le doigt sur les haillons du musicien :

- N'ayez pas peur, dit-elle, et répondez-moi. Vous n'avez plus de père, petit ?

Il fixait à présent les yeux sur la pointe de ses pauvres vieux souliers, haussant les épaules, doucement, pour montrer qu'il ne comprenait pas ; puis par contenance, un poing sur sa hanche, il se mit à siffler dans ses dents, d'un air à la fois timide et résolu.

- Bon! c'est un sourd-muet, s'exclama Jean. J'ai vu ça de suite. Voyons, répondez. N'est-ce pas que vous êtes sourd-muet ?

- Comment voulez-vous qu'il soit sourd-muet, Jean, puisqu'il chantait hier en jouant du violon ?

Alors le jeune garçon mit son instrument sous son menton et ouvrit la bouche comme s'il s'apprêtait à chanter ; mais Leentje posa la main sur l'archet et lui dit :

- Moi, j'aime le violon, mais mon papa ne l'aime pas. Je vous ai demandé si vous n'aviez plus de papa ? Est-ce que vous ne m'avez pas compris ?

Il leva sur Leentje deux beaux grands yeux noirs, doux comme du velours, et haussa de nouveau ses épaules ; mais cette fois un triste sourire plissait le coin de sa petite bouche bien formée.

- Ah! s'écria tout à coup Leentje gaiement, en frappant ses mains l'une dans l'autre, il veut dire qu'il n'est pas du pays. D'où viendrait-il, Jean ?

Jean fit alors le tour du jeune garçon, les mains derrière le dos, levant et abaissant son long nez de travers pour mieux voir les habits du petit mendiant, et une grimace dédaigneuse plissait le bas de sa grosse figure bien nourrie.

- Tenez, lui dit Leentje. j'ai demandé à mon père un sou que voici et j'y joins trois sous qui m'appartiennent. Cela vous fait quatre sous pour vous acheter un gâteau, car c'est la Noël ce soir. J'ai bien encore vingt sous dans ma tirelire, mais j'ai promis de les donner à la vieille Catherine. Amusez-vous bien : une autre fois je vous montrerai ma poupée. Vous ne la connaissez pas ? Elle a coûté vingt francs. C'est une poupée très jolie.

Et Leentje mit ses quatre sous dans les doigts du jeune garçon. Il eut un beau geste reconnaissant, et de la main dans laquelle Leentje avait glissé les sous il frappa sa poitrine avec tant de vivacité qu'elle le regarda pour savoir s'il ne s'était pas fait de mal. Il baissa aussitôt les yeux et une grosse larme coula sur ses joues pâles, tandis qu'il portait son argent à sa bouche et le baisait religieusement.

- Il poverello! cria-t-il tout à coup d'une seule voix, avec une grande énergie.

Et glissant très vite son violon sous son menton, il posa l'archet sur les cordes et ouvrit la bouche, en regardant en l'air, la tête sur l'épaule.

- Leentje! Leentje! cria une voix dans l'escalier.

Et Mina, la bonne, parut dans le corridor, tout essoufflée.

- Que faites-vous ici, Leentje? Je vous cherche dans toute la maison. Est-il permis de faire courir ainsi les gens! Dieu du ciel! Mon corset vient de craquer. Je serai obligée de remettre une agrafe.

Mais elle, toute à son admiration :

- Voyez, Mina, quel gentil petit garçon! C'est le même qui nous a suivies dimanche quand nous sommes allées, Nelle et moi, à la boutique de M. Pouffs, le marchand de volailles, car vous étiez retournée ce jour-là chez vos parents, Mina. Il jouait du violon en nous suivant. Nelle a voulu le chasser en lui montrant son poing, mais il n'a pas eu peur de Nelle, et seulement il a mis son violon sous son bras. Ne trouvez-vous pas qu'il est bien gentil, Mina ?

- Comment pouvez-vous trouver gentil un affreux petit garçon sale, noir, mal lavé et qui porte les cheveux si longs, Leentje ? Je n'ai jamais rien vu de plus laid que ce vilain petit singe, et vous feriez mieux de ne pas m'exposer à prendre un rhume en vous attendant.

- Mina! Mina! pourquoi dites-vous du mal de mon petit mendiant après l'avoir trouvé si gentil hier au soir, car je vous ai donné hier une pièce neuve de cinquante centimes pour la lui remettre, et vous êtes remontée en disant que vous n'aviez jamais vu un plus doux ni plus joli mouton.

- Bon, Leentje, ce que je vous en dis aujourd'hui est pour vous mettre un peu en colère contre moi. C'est un doux mouton, voilà.

- Un doux et un joli mouton, Mina.

- Oui, tout ce que vous voudrez, Leentje, un doux et joli mouton. Êtes-vous contente ? Je sais très bien que vous m'avez donné une jolie pièce de cinquante centimes toute neuve, avec la tête du roi Léopold dessus. Oui, je la vois encore d'ici.

Elle toussait en parlant, un peu gênée, car elle l'avait gardée pour elle.

Et Mina était, en effet, descendue la veille pour remettre la pièce au jeune garçon ; mais au moment d'ouvrir la porte, elle avait vu le fils du sacristain Klokke à genoux dans la neige et cherchant à regarder par la fenêtre de la cave. Et Klokke, qui était jaloux, lui avait dit :

- Pourquoi venez-vous à la porte, Mina ? Est-ce que vous m'avez entendu frapper contre la vitre ? J'ai pourtant frappé bien doucement. Je suis sûr que quelqu'un a rendez-vous à cette heure avec vous. Est-ce le gros Luppe, le Crollé, ou Metten, le cocher de M. Meganek ? Dites-le-moi, Mina, ou je vous pince.

- Qu'est-ce que vous me chantez là? s'était écriée la grosse petite bonne. Vous êtes toujours planté devant le carreau pour savoir ce que je fais. Klokke ! c'est fini. Je ne veux plus rien avoir pour vous. Mariez-vous ailleurs. J'en ai assez de toutes vos raisons. Qu'est-ce que vous dites ?

- Eh bien, si c'est comme cela, je m'en vais. J'en ai assez de tous les museaux que je vois tourner par ici. Vous avez beau dire, je pars pour ne plus revenir.

- Je ne dis rien.

- Non, non, c'est inutile. Nous irons chacun de notre côté. J'en connais qui vous valent bien, et il n'y a que le choix qui m'embarrasse. Votre amie Justine...

- Eh bien! prenez Justine je vous l'abandonne, avec son cou sur le côté et son air de n'y pas toucher. Votre ami Dirk...

- Prenez Dirk. Voilà un joli mufle. Sans compter qu'il boit tout son mois en un jour. Il y a bien de quoi faire la fière!

- Vous me rendrez mon mouchoir et mon gant, s'il vous plaît, avant dimanche, car je ne veux plus que vous ayez rien à moi.

- Ni moi non plus. Vous me rendrez le cent d'aiguilles et le petit pot de pommade.

- Le petit pot de pommade! Il y a beau temps qu'il n'y en a plus, de la pommade, dans votre petit pot. Allez, ne me retenez pas plus longtemps. Je suis bien sotte de vouloir encore causer avec vous.

- Eh bien! gardez le petit pot, Mina, en souvenir de moi, et s'il vous en faut encore un...

- Je ne vous connais plus.

- Hein ?

- Bonsoir.

- Voyons, Mina, est-ce moi que vous attendiez, ou un autre ?

- Rien.

- Dites-moi si tout est fini entre nous ?

- Bonsoir.

- Ah! Mina, le pauvre Klokke a-t-il mérité d'être aussi durement traité ?

- Prenez Justine.

- Ce sont là des histoires, ma petite Mina ; je n'ai rien pour Justine.

- Il n'y a que le choix qui vous embarrasse.

- J'étais venu avec l'intention de vous donner...

- Hein ?

- Mais c'est inutile, puisque tout est rompu.

- Dites toujours.

- Non, cela ne sert à rien.

- Voyons un peu.

- À quoi bon ?

- C'est pour voir.

- Ce sera pour une autre.

- Alors, bonsoir.

- Mina, dites-moi pourquoi vous êtes venue à la porte et je vous dirai...

- Ah! Klokke, vous ne méritez pas qu'on vous aime. Qu'est-ce que c'est que vous me donnez ?

- Mina, je vous apportais une petite broche en jais.

- Montrez un peu pour voir. Mon petit Klokke, c'est très gentil d'avoir pensé à votre Mina. On voit bien l'amitié que les gens ont pour quelqu'un aux cadeaux qu'ils lui font.

- Maintenant, Mina, nous ne nous quitterons plus. Dites-moi pourquoi vous avez ouvert la porte ?

- Ah! Klokke, c'est pour cet affreux mendiant qui jouait tantôt du violon devant la maison. Où est-il? L'avez-vous vu partir ?

- Le voilà qui tourne le coin de la rue.

- Leentje m'a donné de l'argent pour lui.

- Hem! hem!

- Pourquoi faites-vous hem! hem! Klokke ?

- C'est que si j'étais à votre place, Mina...

- Que feriez-vous à ma place?

- Je sais bien ce que je ferais. Les mendiants sont assez riches comme cela.

- N'en dites rien à personne, Klokke. Nous le mettrons avec les autres pour le jour de notre mariage.

- Ah! Mina, il y aura toujours du pain sur la planche avec une femme comme vous.

Et voilà comment il se fait que le petit mendiant n'eut pas la jolie pièce que Leentje avait donnée pour lui à la bonne amie de Klokke, le fils du sacristain. Mais la fine Mina n'avait garde d'en rien laisser paraître et elle faisait à présent semblant de se rappeler très bien qu'elle la lui avait donnée.

- C'est égal, Leentje, dit-elle, vous feriez mieux de ne pas vous occuper de ces petits traîneurs de pavé. Ce sont tous des fripons et des fils du diable. J'en ai vu comme cela pas mal à Bruxelles, quand j'étais en service chez M. Schoreels, le ferblantier, et j'entendais dire autour de moi qu'ils venaient de si loin que c'était au moins de Macaroni ou d'Italie, je ne sais plus au juste, mais c'est quelque chose comme cela.

- Mina! Mina! C'est donc plus loin que Bruxelles. Ah! pauvre petit garçon! Je lui garderai certainement un morceau du gâteau de Noël.

- Voilà votre père qui vous appelle. Rentrez vite, de peur qu'il ne vous trouve encore dans le vestibule.

- Bonsoir, petit mendiant, dit alors l'enfant, en faisant aller ses mignonnes mains ; maman m'a appris à prier Dieu pour les pauvres. Je dirai dimanche à la messe une prière pour que vous soyez toujours un gentil petit garçon.

Alors Jean, redevenu hautain, le bourra dans les épaules.

- Allons, sortez d'ici. M. Cappelle vous fait dire de sa part qu'il donne tous les ans cent francs aux pauvres de la ville.

- Vous êtes bien dur, Jean, dit Leentje.

- Qui ça? Moi, dur, Leentje? On m'a toujours dit que j'avais un coeur de poulet.

- Vous le rudoyez.

- Le rudoyer! moi! Sortirez-vous à la fin, vilain rat ?

Le petit mendiant regarda l'argent qu'il avait dans la main, murmura quelques mots que personne ne comprit et gagna la rue. Au moment de sortir, il leva ses yeux noirs sur Jean, avec colère.

- Allez! allez! lui cria Jean, je me moque de vos grands yeux. Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis ici dans un bon service où je ne manque de rien et où je gagne de bon argent. Propre à rien! Brigand!

Et la porte se ferma.

II

Le petit joueur de violon remit son chapeau sur sa tête, serra autour de ses reins le vieux manteau bleu qu'une corde attachait à son corps et se mit à remonter la rue en frappant ses pieds gelés sur le pavé plein de neige.

Le soir tombait et le long des façades les vitres s'éclairaient l'une après l'autre. Des lampes brillaient sur les tables. De temps en temps, une fenêtre s'ouvrait sur la lumière chaude des chambres ; un homme ou une femme se penchait, fermait les volets. Les vitrines des boutiques, scintillantes de givre, étalaient des arabesques, légères comme des dentelles, sur lesquelles dansait l'ombre des brosses, des torchons, des paquets de chandelles et des nattes en paille qui pendaient à l'étalage. On voyait les boutiquiers aller et venir avec empressement derrière leur comptoir, en riant, parce que les gros sous pleuvaient ce soir-là dans leur tiroir, et les chalands tapaient leurs sabots à terre pour se réchauffer, en attendant leur tour d'être servis.

La vitrine du marchand de vin était une vraie merveille ; le malin compère avait rangé l'une à côté de l'autre, sur les planches, toute une armée de bouteilles, renfermant de belles liqueurs roses, brunes, jaunes et violettes que la lumière de la lampe faisait miroiter comme des topazes, des rubis, des améthystes et des saphirs. Et sur le trottoir, la neige se colorait de feux qui reflétaient la nuance des liqueurs dans les bouteilles. Près de là, le charcutier avait pendu à sa fenêtre de longs chapelets de saucissons, enguirlandés de fleurs en papier d'or, et de la belle saucisse luisante tournait en rond sur une assiette, à côté d'un grand foie de porc dont le brave homme était en train de couper une tranche.

L'enfant poussa la porte qui se mit à carillonner, et du doigt montra le foie.

- Qu'est-ce que c'est, mon petit bonhomme ? lui dit le marchand. Je veux bien vous donner une tranche de foie, mais il faut me la payer.

Et en même temps il frottait plusieurs fois de suite son pouce contre son index pour donner plus de poids à ses paroles.

L'enfant tira de sa poche un de ses sous et le mit sur le comptoir, en passant sa main dessus, de crainte que l'homme ne le prit avant de l'avoir servi. Le grand couteau luisant plongea alors dans le foie et une tranche s'en détacha ; puis le petit mendiant ôta sa main de dessus le sou et s'en alla, emportant sa marchandise. Il avait grand'faim, il mordait dans la tranche à belles dents, et en un instant il n'en resta plus rien. Il glissa alors sa main dans sa poche pour voir s'il avait encore ses autres sous et continua son chemin.

Le pâtissier avait imaginé pour la Noël une montre extraordinaire. Des cramiques étalaient leurs dos bruns piqués de raisins, laissant sortir par places la miche dorée ; et une pièce montée, superbe, avait la forme d'une tour. Cette tour, dont la base était en pâte de pouding, étageait trois rangs de galeries circulaires ; en haut de la dernière, parmi les fruits confits qui brillaient sur le sucre de la croûte glacée, une petite femme en jupe blanche, posée sur l'orteil du pied gauche, haussait en l'air sa jambe droite en ouvrant les bras comme si elle allait s'envoler. Puis des meringues soulevaient, non loin de la tour, leur écume figée au milieu de laquelle deux cerises et une prune semblaient des îlots battus par les flots. Contre la vitre, de grandes couques hérissées de drapeaux en soie rouge et bleue et de plumes frisées posaient debout, à côté d'hommes en spikelaus et en biscuit, qui avaient l'air de dire bonjour aux passants. Il y avait aussi des assiettes remplies de dragées, de pralines au chocolat, de fondants, de sucres de couleur, de caramels, mais la plus belle chose était certainement la tour aux trois étages, à cause de sa hauteur et de ses fruits.

Le petit vagabond s'arrêta longtemps devant ces merveilles, n'ayant jamais rien vu d'aussi beau. Il se baissait, se haussait, se penchait à droite, se penchait à gauche, faisait avec son haleine des trous dans le givre des vitres, pour mieux voir. Et tantôt il sautait sur une jambe tantôt sur l'autre, frappant ses vieilles semelles sur le trottoir et chantant entre ses dents un air de son pays. Doucement il passa le bout de sa langue sur la vitre et lécha le givre à petits coups, croyant lécher les confitures.

Le pâtissier s'aperçoit tout à coup qu'il y a quelqu'un derrière sa vitrine et il fait un geste de colère. Le petit joueur se sauve alors ; mais le boulanger, lui aussi, a fait de grands hommes en spikelaus, des cramiques de fine farine, des couques en forme d'oiseau, avec des plumes et des drapeaux. Et l'enfant s'arrête de nouveau, regarde ces belles choses avec le désir d'en manger.

Il n'a pris, depuis le matin, pour toute nourriture, qu'un petit pain de deux sous et une tranche de foie. À la fin il se décide, pousse la porte vitrée du maître mitron, montre du doigt les bonshommes qui sont à la vitrine, et parmi ceux-là le plus beau. Mais la boulangère appuie le pouce de sa main droite sur la paume de sa main gauche, l'avertissant ainsi qu'il doit avant tout payer. Il tire son sou et le pose sur le comptoir.

La méchante femme hausse alors les épaules et lui dit d'une voix aigre :

- Avez-vous pensé vraiment, petit drôle, que vous auriez ce grand bonhomme pour un sou ?

Puis elle prend le sou, le tourne dans ses doigts et lui donne un petit pain blanc, le plus sec de la fournée.

Comme c'est bon, du pain! Il l'avale en quelques coups de dents et porte ensuite sa main à sa bouche pour y ramasser les miettes roulées dans les coins.

III

Constamment la sonnette des marchands carillonne ses drelin drelin ; car de riches et pauvres vont à la boutique, ce soir-là, pour acheter les cadeaux de Noël. Les ménagères passent en courant, la tête baissée sur la poitrine, les mains pelotonnées dans leur tablier, à cause de la bise qui rougit le nez et les doigts : et l'une tient dans les bras un cramique qui répand derrière elle une bonne odeur de pâte aux oeufs, l'autre porte à son poignet un cabas d'où sortent des goulots de bouteilles. Des petits garçons et des petites filles passent aussi, chargés de provisions, et quelques-uns s'arrêtent pour ouvrir les paquets et prendre délicatement un bonbon, un morceau de sucre, un macaron.

De vieilles femmes, enveloppées de manteaux et le capuchon sur les yeux, sortent de l'église en marmottant entre leurs dents, qui claquent de froid, et il y en a qui tiennent à la main une chaufferette par les trous de laquelle le vent fait pétiller la braise.

Le petit musicien voit briller dans la noire église les hautes fenêtres en forme de trèfle ; la porte étant restée ouverte, un flot de lumière se répand sur le parvis, jusqu'à ses pieds, avec une tiède odeur d'encens. Il pénètre sous les voûtes jaunies par le reflet des cierges, et se dirige vers le poêle où se meurt un petit feu de houille. Il tend avidement ses mains et ses pieds vers la fonte brûlante : il passe ensuite ses mains sur ses jambes et sur ses bras pour les imprégner de la chaleur du poêle, et une douce action de grâces s'élève de son coeur pour remercier le Sauveur qui, aux approches de la grande nuit de Noël, lui donne du feu pour se réchauffer.

L'église est silencieuse : on n'entend dans les nefs muettes que le grincement des chaises sur les dalles bleues, le pas du sacristain dans le choeur, et le claquement des sabots, lorsque les vieilles femmes en manteau noir se dirigent du côté du bénitier afin d'y tremper leurs doigts avant de sortir. Et de temps à autre une d'entre elles s'arrête près du poêle et ouvre au feu ses petites mains sèches, en regardant de côté avec défiance le jeune vagabond. Il sent alors glisser dans son sang une chaude langueur; sa tête retombe sur sa poitrine ; il s'affaisse dans son vieux manteau troué dont il s'est fait un oreiller. Une voix irritée éclate tout à coup à son oreille. C'est le sacristain qui lui fait signe de partir. Il se lève, regarde fièrement cet homme qui le chasse, ramasse son violon et s'en va, lentement, en boitant, car ses pieds ont gonflé dans les vieilles bandelettes de cuir qui retiennent ses souliers à ses jambes. Il ouvre la porte, et la bise glacée le frappe de nouveau au visage.

Alors le jeune garçon se parle ainsi à lui-même :

- Francesco, mon pauvre Francesco, pourquoi as-tu quitté la montagne ? Tu avais une mère à la montagne et tu l'as quittée. Où sont les autres, ceux qui m'ont précédé dans mon tour du monde ? Paolo est mort dans la campagne, pendant qu'il faisait chaud encore et que les arbres étaient verts. Il a bien du bonheur, Paolo! Un jour, quand il gèle et qu'on n'a plus la force de marcher, on regarde derrière soi et l'on cherche de quel côté du ciel est la montagne. C'est alors, mon Francesco, que le chemin parait long et l'on se dit qu'on n'arrivera jamais. J'ai perdu en chemin Paolo, et Pietro aussi, mon cher Pietro, plus jeune que moi de deux ans, et les autres m'ont quitté en me disant : Bon voyage. Buppo était le plus grand, mais il toussait. Que sera-t-il arrivé de lui et des autres ? Bonjour, Buppo, Paolo, Pietro et les autres. Ce sera tantôt la nuit de Noël ; il y a fête dans le ciel et ceux de la montagne sont descendus vers Naples. Tous les ans, à la Noël, nous allions à Naples, avec les cornemuses et les violons, et les gens nous donnaient de la galette, du fromage, des fruits ou de petites pièces de monnaie, tout le long du chemin. Naples! Naples! Et tout le long du chemin, il y avait des crèches avec l'âne, les mages et notre Sauveur, devant lesquelles ronflaient les cornemuses et chantaient les hommes de la plaine. Chez les hommes d'ici il n'y a point de crèches et les mains ne jettent que du cuivre rouge. Ma mère me disait : « Francesco, tu es le dernier de mes entrailles et je te vois partir avec douleur. Mais on est riche où tu vas : voilà pourquoi je ne veux pas te retenir. Dieu soit avec toi! Quand tu reviendras, je pourrai mourir. Va donc, mon cher enfant. » Puis elle m'a donné ce violon et elle est venue avec les autres mères jusqu'aux montagnes qui paraissent bleues quand on les voit de loin. Ensuite elles sont restées les bras tendus, et quand le soir est venu, nous avons joué de la cornemuse et du violon, afin qu'elles pussent encore nous entendre. Et maintenant, je reviens, mais plus pauvre que lorsque je suis parti, car je n'ai plus d'espérance.

En ce moment il entendit à quelques pas de lui trois petits garçons qui chantaient à la porte d'une maison, et l'un d'eux tenait au bout d'un bâton une lanterne où brûlait une chandelle. C'étaient des enfants de la campagne, en sabots, avec des écharpes sur la tête, et ils chantaient des complaintes de Noël pour gagner quelques sous. Le plus grand se haussait sur la pointe des pieds et chantait à travers le trou de la serrure, afin qu'on l'entendît mieux de l'intérieur ; le second chantait en tournant sur lui-même, les mains dans les poches, et l'on voyait sa bouche large ouverte, car il criait de toutes ses forces ; le troisième criait aussi, mais il s'interrompait à tout moment pour renifler car son nez coulait, et il se remettait à crier avec une telle force que sa voix semblait devoir se briser. Et tantôt l'un, tantôt l'autre disait : « Plus fort », pendant que celui qui avait le nez à la serrure tapait de petits coups du bout de son sabot contre la porte : alors ils se mettaient à crier tous les trois comme des diables. Et leur chanson était à l'unisson ; mais l'un avait déjà fini quand l'autre commençait, et le dernier courait toujours après le premier, sans pouvoir l'atteindre. La petite chandelle tremblante éclairait leurs nez rouges et faisait danser leur ombre derrière eux jusqu'au bout de la rue : et eux-mêmes dansaient à la dernière note de la chanson, en sautant et en retombant sur le plat de leurs sabots, sans rire. Et voici ce que disait leur chanson :

- Noël! ils sont venus, les petits - Les petits et les plus petits encore - Dire bonjour à l'âne du Seigneur - De Notre Seigneur Jésus-Christ. - Il y a du foin et des navets cuits - Des carottes et du pain bénit. - Mangez, les gens, les bêtes aussi, - Koekebakken et pain cuit. - Noël! Noël! Amen!

- Noël! baas! dirent les rois. - Du foin pour nos trois chevaux, - Mais pour nous des koekebakken - Lesquels nos dents couperont. - S'il en reste un tout petit morceau, - Mettez de côté pour les cochons. - Mangez, les gens, les bêtes aussi, - Koekebakken et pain cuit. - Noël! Noël! Amen!

- Pour chandelle une petite étoile - Montre là où dort Notre Seigneur - Dans son maillot cousu de fil blanc. - Sur la paille qui est dans la crèche, - Il dort, le joli petit mouton. - Blokke kloppen - S'il s'éveille, c'est pour mourir. - Mangez, les gens, les bêtes aussi, - Koekebakken et pain cuit. - Noèl! Noèl! Amen!

- Car il mourra pour nous sauver de l'enfer, - Jésus-Christ, le fils de notre chère Dame. - Les petits et les plus petits encore - Auront le cramique et du beurre en paradis - Avec de la bonne musique de violon. - Mangez, les gens, les bêtes aussi, - Koekebakken et pain cuit. - Noël! Noël! Amen!

- Oh! baas, Si vous êtes contents des petits ènfants, - Donnez-leur, par amour de Christus, - De l'argent pour acheter des couques - Des couques avec des prientjes dessus. - Blokke kloppen. Nous ôterons nos sabots pour y faire coucher le chat. - Mangez, les gens, les bêtes aussi, - Koekebakken et pain cuit. - Noël! Noël! Amen!

Les trois petits garçons allaient recommencer pour la troisième fois leur complainte quand ils entendirent tout à coup jouer du violon à côté d'eux : c'était Francesco qui, humble et souriant, les accompagnait, et du pied il battait la mesure pour tâcher d'être d'accord avec eux. Ils cessèrent alors de chanter, et le plus grand mit son poing sous le nez de Francesco en lui disant :

- Nous ne voulons partager notre argent avec personne.

Ainsi chassé, il s'en va, de rue en rue, jouant à la porte des maisons et devant les boutiques, mais l'archet glisse à peine sur les cordes, car les crins en sont gelés.

Où passera-t-il la nuit ? Au fond d'une cour sombre, sous un hangar, une charrette de paille est remisée. Il pénètre doucement dans le hangar et soulève la paille pour se glisser dessous. Un chien sort en ce moment de sa niche et fait entendre des aboiements furieux. Il revient sur ses pas et se dirige vers cette maison où la charité, la grâce et la douceur lui sont apparues sous les traits de Leentje! Voici, en effet, la belle maison blanche avec sa grande porte peinte en chêne sur laquelle les poignées de bronze imitent des têtes de lions, et un peu au-dessus, dans le panneau de gauche, une superbe plaque de cuivre reluisante étale le nom de CAPPELLE et Cie, gravé en grosses lettres. Il regarde les fenêtres partout closes, et il y en a trois au premier étage qui sont éclairées.

Qui donc est encore éveillé dans la maison? Les sons d'un piano, comme une musique de paradis, s'échappent par les fentes des volets, et bientôt une petite voix d'or s'élève dans le silence de la nuit. Cette voix lui rappelle le murmure avec lequel sa mère le berçait, les chants des petits enfants de la montagne, le vent dans les arbres, mille choses tendres et lointaines. Puis la voix cesse, mais il l'entend longtemps encore, comme un chant de Noël, au fond de son coeur.

Des portes s'ouvrent dans la rue et il en sort des ombres qui marchent rapidement ; quelques-unes balancent à la main de petites lanternes qui rougissent la neige, car les réverbères de la ville sont éteints. Toutes ces petites lanternes se dirigent du même côté, là où la cloche sonne pour la messe de minuit. La porte de la maison Cappelle et Cie s'ouvre aussi et une joyeuse lumière se répand au-dehors : des hommes et des femmes, chaudement vêtus, serrent la main au maître de la maison, et une petite voix, celle qui a chanté, leur jette le bonsoir; puis la compagnie se sépare en riant, la porte se referme et les fenêtres où brillait l'éclat des lampes, une à une s'obscurcissent. Ah! M. Cappelle a voulu fêter le réveillon et il a bien fait les choses : on a bu du thé, du vin chaud et du punch; la table est encore remplie de beaux pâtés et de belles tartes dans lesquels le couteau a taillé de grandes brèches. Mina déshabille Leentje et la couche dans des draps chauds, après l'avoir embrassée; et au moment de s'endormir, Leentje tourne la tête du côté de son arbre de Noël, qu'elle a fait monter dans la chambre, avec la poupée, les étuis, les boîtes à ouvrages et les cornets de dragées. Alors la lumière qui danse au haut de la maison sur le rideau de Leentje, comme une étoile dans le brouillard, s'éteint à son tour, et l'obscurité enveloppe le doux sommeil de la fille de M. Cappelle.

IV

Ah! qu'ils sont gais, les petits flocons de neige, lorsque, pareils à des papillons d'hiver bondissant sur le tremplin de la bise, ils montent, descendent, montent encore et qu'un enfant passe, à travers la fenêtre entr'ouverte, sa main dodue pour les saisir! Qu'ils sont gais pour tout autre que le pauvre Francesco, dans cette nuit glacée de Noël! De grosses larmes roulent au bord de ses yeux, tandis qu'il souffle son haleine sur le bout de ses doigts. Le monde est bien dur! Que va-t-il faire maintenant? Il voit dans l'ombre une porte profonde dont la neige n'a pas recouvert le seuil; il y va. Tenez, le voilà qui s'assied, après avoir eu soin de tirer son manteau sous lui ; et son menton sur ses genoux, il s'endort.

Tout à coup il lui semble que la terre s'est dérobée sous ses pieds. Est-ce lui qui monte ? Est-ce la terre qui descend ? Qu'importe! ce qui se découvre à ses yeux est bien plus beau que la terre. Et tout de suite il sent une odeur délicieuse, comme celle qui sortait de la cave du pâtissier. L'air est embaumé de vanille, de safran, de cannelle, de citron, et un petit vent chaud répand ces bonnes odeurs au loin. Dieu! qu'elles sont enivrantes! Il les sent couler dans ses veines comme le jus des fruits mûrs.

De magnifiques campagnes s'étendent à présent devant lui, avec des tons de pourpre, d'émeraude et de turquoise, jusqu'aux horizons de montagnes qui dentellent l'azur du ciel. Et un abricot, étincelant comme un soleil, répand sa lumière sur les gelées, les sirops et les crèmes du paysage. Jamais le vrai soleil ne lui a paru à la fois si brillant et si humide!

« Seigneur! Seigneur! que tout cela est bon et qu'il fait doux de vivre! » Ainsi se parle Franeesco, car il vient de prendre un bain dans la crème et il a mangé trois îles coup sur coup.

Puis une montagne en caramel se dresse devant lui, surmontée de la même tour qu'il a vue chez le pâtissier. Qui donc habite la tour ? Ce ne peut être qu'une fée, et la fée sans doute est la reine du pays qu'il vient de parcourir.

Mais comment pénétrer dans la muette et splendide tour ? Il cherche en vain la sonnette. Toc, toc! fait-il enfin. Et une voix, douce comme de la confiture, lui répond du fond de la tour : Entrez.

Il entre.

De grands escaliers en sucre montent d'une galerie de pouding vers une galerie de nougat. Toc, toc! fait-il encore. Et la même voix répond : Plus haut.

Toujours frappant, il arrive à la dernière galerie, qui est en biscuit aux amandes, après avoir passé par toute sorte de merveilles ; et tout à coup il se trouve en présence de la petite danseuse du pâtissier. Elle lui sourit très gentiment et lui dit :

- Je t'attendais, mon petit Francesco.

À vrai dire, elle n'était plus posée sur la pointe de son orteil, la jambe droite levée, comme il l'avait aperçue la première fois, au haut de la tour, chez le pâtissier. Non, elle était debout sur ses deux pieds et lui tendait la main, à présent.

Jamais Francesco n'avait vu une si jolie personne, ni plus mignonne, ni plus potelée, ni mieux faite, et elle était tout en sucre, avec des couleurs éclatantes qui la rendaient encore plus à son goût. Oh! c'était de bon sucre, allez! et Si appétissant que Francesco, qui ne savait que répondre à la jolie personne, se mit à lui lécher le cou, sous ses cheveux blond cendré.

D'où vient qu'il pensa tout à coup que cette jolie créature était la même que celle qui lui avait fait la charité, tandis qu'il se trouvait encore sur la terre ? Et comme si la petite danseuse eût compris ce qui se passait en lui, elle lui dit :

- Oui, c'est bien moi. Voici ma main : épousons-nous. Mon royaume sera aussi le tien.

Alors, Francesco mit sa main dans la sienne et ils furent mariés.

Le bel abricot couleur de soleil s'obscurcit en ce moment : aussitôt une teinte crépusculaire revêtit la crête des monts, et la plaine entière se couvrit d'une couche glacée de confitures aux lueurs sombres.

- Voici la nuit, Francesco, lui dit la petite fille en sucre, nous allons nous séparer.

Et Francesco la vit fondre lentement, comme une étoile dans les clartés croissantes du matin, et la tour se fondit, et les montagnes se fondirent et les paysages se mirent à fondre aussi pendant que lui-même se sentait fondre, fondre toujours un peu plus.

Jusqu'à ce que...

Le matin la servante de la maison, en ouvrant la porte pour aller chez le boulanger, trouva sur le seuil un petit cadavre glacé.

- Chut! ne le réveillons pas. Il est parti, le pauvre Francesco, sur l'aile du rêve à travers la nuit de Noël.

Posté le : 19/12/2015 19:00

|

|

|

|

|

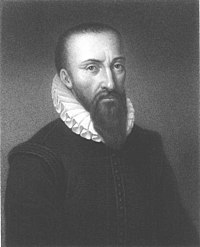

Ambroise Paré |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 20 décembre 1590 meurt Ambroise Paré

à Paris à 80 ans, né vers 1510 ou 1509 selon les sources au Bourg-Hersent, près de Laval, est un chirurgien et anatomiste français.

Ambroise Paré, chirurgien du roi et des champs de bataille, est souvent considéré comme le père de la chirurgie moderne. Inventeur de nombreux instruments, il participe à l’amélioration et à la diffusion d’une technique de cautérisation d’un nouveau genre. L'utilisation généralisée des armes à feu confronte les chirurgiens à des plaies d'une sorte nouvelle, que l’on cautérise au fer rouge ou à l’huile bouillante au risque de tuer le blessé. Paré met au point la ligature des artères, qu'il substitue à la cautérisation, dans les amputations.

" Je le pansay, Dieu le guarist ".

On cite volontiers cette phrase modeste de Paré pour résumer sa philosophie citation en moyen français signifiant : Je le pansai, Dieu le guérit.

En bref

Chirurgien français, Ambroise Paré a été nommé le « père de la chirurgie moderne ». Né près de Laval, il s'initie à la médecine chez un chirurgien de Vitré. Arrivé à Paris vers 1529, il devient aide-chirurgien-barbier à l'Hôtel-Dieu ; puis maître chirurgien (1536), et entre au service du duc de Montejean qu'il suit au siège de Turin. À la bataille du Pas de Suse (1537), il pratique la première désarticulation du coude et, manquant de l'huile que l'on répandait bouillante sur les blessures par arme à feu, il panse la plaie avec un mélange de jaune d'œuf, d'huile de rosat et de térébenthine ; ses malades guérissent sans présenter les complications habituelles (fièvres, tuméfactions, etc.) rencontrées avec la cruelle cautérisation.

À la mort de son maître, il revient à Paris, se marie, entre dans la corporation des chirurgiens-barbiers (1541), et tient boutique rue de l'Hirondelle à l'enseigne des Trois Bassins. En 1542, il est au service du comte de Rohan qui dirige le siège de Perpignan, et soigne les nombreux blessés ; pour extraire une balle particulièrement mal logée dans l'épaule du maréchal de Brissac, il replace le blessé dans la position qu'il occupait au moment de l'arrivée du projectile qu'il trouve plus facilement ensuite. L'année suivante, il est avec l'armée en Basse-Bretagne où l'on craint un débarquement anglais. Le jour de la Toussaint 1543, il assiste à la bataille de Landrecies contre les impériaux, puis rentre à Paris et commence à rédiger le récit de ses voyages et les observations faites durant ses campagnes. Il obtient, le 20 août 1545, le privilège du roi et fait imprimer la Méthode de traicter les playes faictes par harquebutes et aultres bastons à feu et de celles qui sont faictes par flèches, dards et semblables, qui soulève l'indignation de la faculté de médecine de Paris : l'auteur reconnaît n'avoir pas lu Galien, n'entendre ni le grec ni le latin son ouvrage est rédigé en français.

Après la mort de François Ier en 1547, Paré, dans sa boutique parisienne, prodigue à sa clientèle les soins nécessaires à l'opération de la taille, de la cataracte, à la réduction des fractures ; il pratique les accouchements ; il confectionne et vend des emplâtres. En 1552, la guerre reprend avec la maison d'Autriche, et Paré suit l'armée du comte de Rohan au siège de Danvilliers. Là, il doit amputer un gentilhomme, opération peu pratiquée car l'on craignait l'hémorragie des vaisseaux que l'on cautérisait au fer rouge ; Paré, perfectionnant une vieille technique, ligature les artères du blessé qui survit.

À la mort du comte de Rohan, Paré entre au service d'Antoine de Bourbon qui vante à Henri II les mérites de son chirurgien ; le roi s'attache Paré comme chirurgien ordinaire. En octobre 1552, les soldats du duc François de Guise, assiégés dans Metz par Charles Quint, sont démoralisés par la mortalité à la suite des blessures ; Henri II envoie Paré dont la présence et les soins réconfortent l'armée. L'année suivante, il est fait prisonnier au siège de Hesdin, mais il soigne l'un des vainqueurs qui le renvoie à Paris. Il souhaite alors être reçu docteur en chirurgie, mais la Faculté dresse des obstacles contre cet autodidacte, et il faut l'appui du roi pour qu'il reçoive le bonnet de docteur du Collège de Saint-Côme, le 8 décembre 1554, avec une thèse rédigée en français et sans subir les examens en latin. En 1559, il soigne mais ne peut guérir Henri II, blessé lors d'un tournoi. Il ne peut davantage sauver, en 1560, François II, de santé délicate. Il conserve cependant la confiance de Charles IX, qui, le 1er janvier 1562, le nomme son « premier chirurgien » un mois plus tard, paraît la Méthode curative des playes et fractures de la teste humaine.

Les guerres de Religion vont ensanglanter la France trente ans durant, et Paré va à Rouen soigner Antoine de Bourbon, devenu roi de Navarre et père du futur Henri IV, puis puis à Dreux 1562 et au Havre 1563 où il soigne catholiques et protestants. À son retour, il publie en 1564 les Dix Livres de la chirurgie avec le magasin des instruments nécessaires à icelle, parmi ces instruments, certains figurent encore, à peine modifiés, de nos jours. De 1564 à 1566, Charles IX, voyageant autour de son royaume, emmène son chirurgien qui, à son retour, soigne les blessés des affrontements de Saint-Denis 1567 et de Moncontour 1569. À l'avènement de Henri III il demeure premier chirurgien du roy, mais ne voyage plus ; il défend ses méthodes nouvelles, ligature des artères, traitement des plaies sans huile bouillante, simplification du traitement des luxations et des trépanations, et rédige un Traicté de la peste, de la petite vérolle et rougeolle 1568, ouvrage dans lequel il insiste sur la notion de contagion. La faculté de médecine déclare ces textes contraires aux bonnes mœurs et demande qu'ils soient brûlés en place publique. La protection du roi permet leur publication en 1575. Cette œuvre influence la chirurgie des siècles suivants en la libérant de l'obéissance aux Anciens. Paré disait : Ce n'est pas grand-chose de feuilleter des traités et de caqueter en chaire si la main ne besogne ; ce que fit la sienne durant un demi-siècle passé auprès des blessés. Cette œuvre ne concerne pas seulement la chirurgie militaire où il termine l'exposé de chaque cas par : Je le pansay, Dieu le guarit, mais l'obstétrique Précis d'anatomie et des accouchements, l'ophtalmologie, l'urologie, la pédiatrie, et d'autres domaines encore...

À côté de l'aspect purement médical, se dégage de l'œuvre de Paré un profond sentiment de bonté, de générosité. De nombreuses pages de ses œuvres sont des appels à l'apaisement, à l'entente fraternelle.

Paré fut-il huguenot ? Si tous les actes de sa vie passent par l'église Saint-André-des-Arts, ses deux mariages, les baptêmes de ses enfants, sa sépulture en bas de la nef proche le cloché et s'il fut au service de quatre rois catholiques, son cœur semble bien avoir été du côté protestant. Il ne faut en tout cas pas voir, dans le silence de Paré, une fuite devant sa conscience ou une marque d'indifférence, mais bien au contraire preuve de son amour de l'humanité : avouer son protestantisme aurait signifié, en ce temps de persécution, monter au bûcher, et Paré se savait utile aux hommes ; il sut garder un mutisme digne sur ses convictions personnelles et ne montrer qu'un soin inlassable et généreux à guérir ses semblables.Jacqueline Brossolet

Sa vie

Il est né au Bourg-Hersent, en Mayenne, près de Laval et d'Avesnières, probablement en 1510. Son père, agriculteur et fabricant de coffres, eut quatre enfants : Jean Paré, qui fut barbier-chirurgien à Vitré, en Bretagne ; X. Paré, qui alla s’établir aussi coffretier à Paris, rue de la Huchette ; Anne Paré, laquelle épousa Claude Viart, chirurgien juré à Paris morte le 19 septembre 1581 et Ambroise.

L'instruction d'Ambroise est confiée à un chapelain, qui se dédommage de l'extrême modicité de la pension en faisant de son élève son domestique au lieu de lui enseigner le latin. Ambroise Paré, qui ignorera toute sa vie le grec et le latin, quitte cette place sans avenir et entre comme marmiton chez le comte de Laval. On remarque son sérieux, son intelligence et son adresse ; le barbier du comte le prend pour apprenti. Il coupe le poil, arrange les perruques et va ici et là panser les ulcères. Il devient ensuite aide-soignant d'un barbier d'Angers puis travaille à Vitré avec son frère Jean, lui aussi chirurgien-barbier.

Le métier de chirurgien.

En 1529, il entre comme compagnon chirurgien à l'Hôtel-dieu et déclare : Ce n'est rien de feuilleter les livres de gazouiller, de caqueter en chaire de la chirurgie, si la main ne met en usage ce que la raison ordonne. Durant trois années, Paré côtoie tout ce qui peut être d'altération et maladies au corps humain. Il observe malades et cadavres et enrichit son savoir anatomique. À la fin de ses études, il choisit, sans doute pour des raisons financières, de s'attacher au service du baron René de Montjean, lieutenant-général d'infanterie. Il devient maître barbier-chirurgien en 1536.

Le chirurgien des champs de bataille

Les blessures de guerre selon Ambroise Paré.

Accompagnant le lieutenant-général, il reçoit le baptême du feu en 1537 à la bataille du Pas de Suse huitième guerre d'Italie. Il y pratique la première désarticulation du coude et découvre que la poudre des arquebuses n'empoisonne pas les blessures comme on le croyait. Il voit des scènes atroces et tente avec succès d'adoucir les méthodes de guérison trop brutales qui consistent par exemple à cautériser les plaies à l'huile bouillante. À la mort de Montjean, Ambroise Paré est de retour à Paris. Il se marie le 30 juin 1541 avec Jeanne Mazelin à Saint-André-des-Arts elle décédera, et sera inhumé à église Saint-André-des-Arts, le 4 novembre 1573 en lui laissant la garde de leur fille âgée de treize ans, Catherine, et celle de leur nièce de dix-neuf ans, Jeanne Paré. Il entre alors une première fois au service de René de Rohan.

En 1542, il assiste au siège de Perpignan, alors ville espagnole. Les tentatives de René Ier de Rohan pour reprendre la ville échouent, mais Paré, lui, continue d'élaborer de nouvelles techniques chirurgicales. Le maréchal de Brissac ayant reçu une balle dans l'épaule, il a l'idée de replacer le blessé dans la position initiale au moment de l'impact pour révéler l'emplacement de la balle perdue et ainsi permettre au chirurgien du Dauphin Nicole Lavernault de l'extraire.

En 1543, Ambroise Paré accompagne René Ier de Rohan qui vient dans l'ouest de la Bretagne défendre la province menacée par un débarquement anglais dans le cadre de la guerre entre 1542 et 1546 entre Henry VIII d'Angleterre, allié à Charles Quint, et François Ier.

En 1544, il guérit brillamment François de Lorraine, duc de Guise, grièvement blessé d'un coup de lance au visage, au siège de Boulogne.

La campagne achevée, il se met à la rédaction du récit de ses voyages qu'il souhaite faire paraître en français. Mais il lui faut le soutien du roi face à la faculté de médecine pour voir aboutir son projet ; en 1545 il publie la Méthode de traiter les plaies faites par les arquebuts et autres bastons à feu, et celles qui sont faites par la poudre à canon puis un Traité sur l'accouchement et l'anatomie.

Ambroise Paré utilisant la ligature à Damvillers

par Ernest Board 1877-1934

Au siège de Damvillers, il doit amputer l'un des gentilshommes de l'armée du comte de Rohan. Plutôt que d'appliquer le fer rouge pour éviter l'hémorragie, il tente sa nouvelle méthode et ligature les artères du blessé, qui se rétablira. À la mort de Rohan, tué près de Nancy, Paré entre au service de Antoine de Bourbon, roi de Navarre, puis à celui de Henri II de France, qui l'admit au nombre de ses chirurgiens ordinaires aux côtés de Nicolas Lavernot, Jean d'Amboise et Jean Fromager. Désormais, la carrière de Paré sera intimement liée au destin des souverains de son pays. Il participa à plusieurs campagnes militaires aux côtés du Roi.

En 1557, au siège de Saint-Quentin en Picardie, il note que les asticots d'une certaine mouche aident à la cicatrisation des plaies de blessés. L'asticothérapie est développée ou redécouverte à la fin du XXe siècle, utile contre les souches nosocomiales de bactéries notamment.

Le premier chirurgien du roi

En 1553, il est prisonnier au siège de Hesdin Vieil Hesdin actuellement avant sa destruction par Charles Quint.

À cette époque, la Confrérie de Saint-Côme, qui regroupait les barbiers-chirurgiens depuis le XIIIe siècle, avait été transformée depuis peu en collège de chirurgie. Cependant, les chirurgiens restaient sous la tutelle des médecins, et cherchaient a s'en affranchir, ou au moins à la limiter. Par exemple, les dissections et autopsies étaient effectuées par les chirurgiens, mais, en théorie, en présence d'un médecin, seul autorisé à en rédiger le compte-rendu. Paré ayant une grande réputation et le soutien du roi, le collège de Saint-Côme décida de s'adjoindre Paré. C'est ainsi qu'il reçu le bonnet de maître le 8 décembre 1554 , malgré l'opposition de la faculté de médecine et sa piètre connaissance du latin, pourtant obligatoire. L'appui du roi a été le plus fort.

En 1561 et 1562, il publie deux autres ouvrages dont son Anatomie universelle du corps humain. Le 1er janvier 1562, Catherine de Médicis le nomme premier chirurgien du roi Charles IX. Paré est ensuite renvoyé au secours des armées, d'abord à Rouen, puis à Dreux et au Havre. Les guerres de religion opposant catholiques et protestants huguenots ont repris de plus belle, ensanglantant le pays pour les trente années à venir. De 1564 à 1566, Paré accompagne Charles IX en visite à travers la France et en profite pour débusquer de nouvelles pistes de recherches. En 1564, il publie Dix livres de la chirurgie : avec le magasin des instrumens nécessaires à icelle, où se trouve le premier usage connu du mot bistouri en fait bistorie, féminin dans le sens chirurgical.

La plus grande innovation est, pour les amputations, de ligaturer les artères et de panser la plaie avec un mélange de jaune d'œuf, d'huile rosate et de térébenthine plutôt que de cautériser avec de l'huile bouillante. Il jure de ne plus brûler aussi cruellement les pauvres blessés. La légende raconte qu'eut lieu entre Charles IX et Ambroise Paré cet échange verbal :

« — J'espère bien que tu vas mieux soigner les rois que les pauvres ?

— Non Sire, c'est impossible.

— Et pourquoi ?

— Parce que je soigne les pauvres comme des rois.

Veuf en 1573 de Jeanne Mazelin, il se remarie le 18 janvier 1574 avec Jacqueline Rousselet et aura six autres enfants, le dernier à 73 ans. Un de ses petits-fils est François Hédelin. Couronné en 1574, Henri III de France garde Paré, auprès de lui, en tant que premier chirurgien.

Opinions religieuses

Ambroise Paré a traditionnellement été considéré par les historiens comme protestant. Cependant une polémique à ce sujet est née au xixe, certains historiens d’obédience catholique estimant détenir les preuves de son adhésion à la foi catholique. Certains autres voient en lui un catholique tolérant.

La version traditionnelle repose sur une concordance de témoignage. Celui de Brantôme, un catholique contemporain de Charles IX, et celui de Sully un protestant. Tous deux rapportent, entre autres, que lors du massacre de la Saint-Barthélémy, Ambroise Paré avait trouvé refuge chez le roi Charles IX qui l’avait dissimulé dans sa propre chambre. C’est donc à tout le moins qu’Ambroise Paré était tenu pour protestant à l’époque. La réponse exacte d’Ambroise Paré au roi qui le pressait de se convertir n'a sans doute que valeur d'anecdote "Par la lumière de Dieu, Sire, je crois qu'il vous souvient m’avoir promis de ne me commander jamais quatre choses, savoir : de rentrer dans le ventre de ma mère, de me trouer à un jeu de bataille, de quitter votre service et d’aller à la messe". Par ailleurs, Paré lui-même raconte qu'à la fin de l’année 1562, après la prise de Rouen, "me trouvay à disner en quelque compaignie où en avait quelques-uns qui me hayoient à mort pour la Religion" Œuvres, 1re édit., 1575, p. 939-940. Attaqué à cause de ce passage, Paré, dans sa Responce aux calomnies des médecins, se défendra d'avoir voulu nuire aux catholiques, mais ne protestera pas de son catholicisme. Par ailleurs, Jean-Michel Delacomptée estime que le sauvetage de Paré par Charles IX le jour de la Saint-Barthélemy, raconté par Brantôme, est une légende, mais souligne que Paré, qui, dans ses œuvres, parle de Dieu, de l'Ancien Testament et de Jésus-Christ, ne fait aucune place à la Vierge Marie et aux saints. M. Huchon relève que le chapitre De l'âme, dans le XVIIIe livre des Œuvres, contient un emprunt direct à Jean Calvin et un emprunt textuel au huguenot Philippe de Mornay

A l’appui de la thèse catholique, on relève qu’Ambroise Paré est resté attaché à Antoine de Bourbon après sa conversion au catholicisme et que, d’autre part, Ambroise Paré a continué à avoir une vie liturgique catholique lors des baptêmes, mariages et enterrements dans sa famille. Ces faits incontestables sont toutefois aujourd’hui considérés comme compatibles avec une adhésion à la foi réformée puisque d’une part, il aurait été difficile à un chirurgien tel que Paré de changer brutalement de service sans risquer de perdre son salaire, sa pratique et ses recherches et que d’autre part les curés avaient le monopole des actes d’état-civil. Dans le cadre d’une ville de Paris gagnée à la Ligue, il aurait été suicidaire de se mettre en avant comme protestant, par la même de risquer sa vie et de perdre toute inscription légale, d’autant plus que les édits de mars 1563 et 1567 avaient expressément prévu que les protestants seraient enterrés dans les cimetières catholiques. Jean-Pierre Poirier note de même qu'un document, mis en lumière par Paule Dumaître, attestant le catholicisme de Paré en faveur de son petit-fils pourrait être une attestation de complaisance.

La mort d'Ambroise Paré

Il meurt à Paris alors dominée par la Ligue, le 20 décembre 1590. Pierre de l'Estoile raconte que, quelques jours avant la levée du siège de Paris par Henri IV 29 août 1590, Paré avait adjuré, dans la rue, Pierre de Saint-Priest d'Épinac, archevêque de Lyon, d'intercéder en faveur de la paix pour soulager la misère du peuple et que Pierre d'Épinac en avait été ébranlé, encore que ce fût un langage de politique que le sien.

Ambroise Paré recevra de grandes funérailles à l'Église Saint-André-des-Arts où il fut inhumé. Sa tombe existait encore en 1790, mais on ignore si elle fut détruite lors des profanations révolutionnaire ou après la vente et la destruction de l'église en 1807. On suppose que la tombe, qui comportait sa statue en terre cuite, aurait été installée plus tard à l'église de la Charité rue des Saints-Pères qui fut détruite à la Révolution.

Anecdotes biographiques

Pour améliorer cet article il convient, si ces faits présentent un intérêt encyclopédique et sont correctement sourcés, de les intégrer dans d’autres sections.

À 50 ans, et alors qu'il faisait effectuer des travaux dans sa demeure de Meudon, la pioche de l'un des ouvriers fendit une grosse pierre en deux, d'où sortit… un énorme crapaud plein de vie. On a proposé des explications rationnelles du phénomène, par exemple la présence fortuite d'un crapaud hibernant à proximité de la pierre.

On prête à Ambroise Paré la description fantastique d'une comète qui serait parue en 1528. Dans son Livre des monstres, Paré écrit effectivement : Cette Comète était si horrible et épouvantable, qu'elle engendra si grande terreur au vulgaire qu'il en mourut d'aucune peur : les autres en tombèrent malades .... Mais Paré n'a jamais vu ce qu'il a décrit, et s'est contenté de recopier ce qu'en disait Pierre Boaistuau dans ses Histoires prodigieuses, qui lui-même recopiait un occasionnel de 1528, outrageusement mal traduit d'un exposé de l'astrologue Peter Creutzer, à propos d'un phénomène observé le 11 octobre 1527, et qui n'était pas une comète, mais probablement une aurore boréale. Le texte initial parlait de témoins à demi morts de peur. C'est l'occasionnel français qui les fait mourir de peur, et Paré n'est coupable que d'avoir trop fait confiance à sa source.

Les patients célèbres d'Ambroise Paré

Henri II de France après son accident mortel dans un tournoi, avec Vésale venu de Bruxelles.

François II de France

François de Guise, blessé au siège de Boulogne en 1544, d'où son surnom de Balafré

Anne de Montmorency, après sa blessure qui se révèlera fatale

Antoine de Bourbon, père de Henri IV, qui fut mortellement blessé le 3 novembre 1562 et qui mourut peu après, comme Paré l'avait annoncé, le 17, aux Andelys

Gaspard II de Coligny après sa tentative d'assassinat du 22 août 1572

L'apport d'Ambroise Paré à la chirurgie, à l'anatomie et à la médecine

Prothèses de jambes selon Ambroise Paré - 1575.

La main artificielle d'Ambroise paré.

Ambroise Paré a fait progresser la chirurgie, notamment par la préférence qu'il donna à la ligature des artères sur leur cautérisation après les amputations, par la suppression de l'huile bouillante dans le traitement des plaies par armes à feu et par les prothèses qu'il inventa ou perfectionna45. Il a également amélioré le traitement de la lithiase urinaire maladie couramment dite la pierre, même si, en cette matière, il a beaucoup emprunté sans le dire à Pierre Franco.

En anatomie, il cite ses prédécesseurs, mais les prend parfois en défaut, Vésale en particulier, et on lui doit des descriptions nouvelles ou améliorées.

Selon J.-P. Poirier, la principale originalité d'Ambroise Paré est la conception exigeante qu'il eut de sa profession, tant sur le plan technique que sur le plan humain, conception au service de laquelle il sut mettre un véritable génie de la communication, qui l'amena par exemple à publier ses livres en français, il n'écrivait pas le latin, mais aurait pu se contenter de publier les traductions latines qui furent faites de ses livres.

Paré eut également le mérite de réfuter quelques mythes répandus à son époque. En 1557, par exemple, doutant des propriétés d'antidote universel qu'on attribuait au bézoard, il proposa au roi qu'on en fasse l'essai après avoir empoisonné un condamné à mort. On offrit à un marmiton de la cour, condamné à la pendaison pour avoir volé de l'argenterie, de lui laisser la vie sauve s'il acceptait d'être empoisonné puis soigné à l'aide du bézoard et que le bézoard se montrait efficace. Le marmiton accepta. Paré utilisa alors la pierre de bézoard, sans succès puisque le cuisinier mourut sept heures plus tard. L'inefficacité du bézoard fut ainsi démontrée. Il reste que sa réputation d'antidote ne s'est pas éteinte du même coup.

Paré réfuta également le pouvoir thérapeutique de la mumie chair momifiée et l'existence de la licorne. En revanche, il accueillit sans critique des descriptions d'animaux monstrueux en réalité inexistants.

Œuvres et publications

Page titre ornementée - Les Œuvres d'Ambroise Paré, conseiller et premier chirurgien du roy, IVe édition, G. Buon, Paris, 1585.

Ambroise Paré suspend ses voyages pour se consacrer à la rédaction de ses ouvrages. Autodidacte ne sachant ni le grec ni le latin, il publia à dessein ses ouvrages en français, avec les encouragements de la cour et de ses illustres contemporains, dont Pierre de Ronsard. Ce dernier lui adressa deux poèmes, placés en tête du volume de ses œuvres en 1575. Je n'ai voulu escrire en autre langaige que le vulgaire de nostre nation, ne voulant estre de ces curieux, et par trop supersticieux, qui veulent cabaliser les arts et les serrer soubs les loix de quelque langue particulière, explique Paré dans son avis au lecteur. Paré n'étant pas docteur, la Faculté de médecine, en la personne de son doyen Étienne Gourmelen, tenta de s'opposer à la mise en vente du livre, prétextant qu'il contenait des choses abominables, contraires à la bonne morale. L'affaire fut menée devant le Parlement, sans succès et le livre fut distribué et mis en vente sans modifications.

Œuvres 1585

De chirugica dans la Bibliothèque numérique de l'Université de Strasbourg.

Briefve collection de l'administration anatomique, avec la maniere de cojoindre les os, et d'extraire les enfans tat mors que vivans du ventre de la mere, lors que nature de foy de peult venir a son effect.

Deux livres de chirurgie, de la génération de l'homme, & manière d'extraire les enfans hors du ventre de la mère, ensemble ce qu'il faut faire pour la faire mieux, & plus tost accoucher, avec la cure de plusieurs maladies qui luy peuvent survenir.

Opera chirurgica.

Discours d'Ambroise Paré : à savoir, De la mumie, De la licorne, Des venins, De la peste. Avec une table des plus notables matières contenues esdits discours.

Dix livres de la chirurgie : avec le magasin des instrumens nécessaires à icelle.

La maniere de traicter les playes faictes tant par hacquebutes, que par fleches, & les accidentz d'icelles, comme fractures & caries des os, gangrene & mortification, avec les pourtraictz des instrumentz nécessaires pour leur curation. Et la méthode de curer les combustions principalement faictes par la pouldre à canon. Paris, 1551. Réédition en fac-similé, Paris, P.U.F. Fondation Martin Bodmer, 2007.

La maniere de traicter les playes faictes tant par hacquebutes, que par flèches, & les accidentz d'icelles, come fractures & caries des os, gangrene & mortification, avec les pourtraictz des instrumentz nécessaires pour leur curation, éd. de Paris, 1552.

Les œuvres de M. Ambroise Paré : avec les figures & portraicts tant de l'anatomie que des instruments de chirurgie, & de plusieurs monstres.

Traicté de la peste, de la petite verolle & rougeolle... : avec une brefve description de la lèpre;

Traicté de la peste, de la petite verolle & rougeolle....

Œuvres complètes d'Ambroise Paré revues et collationnées par J.-F. Malgaigne, 3 volumes, Paris, 1840. En ligne : t. 1 ; t. 3. Réimpr. Slatkine, 1970.

Œuvres complètes remises en ordre et en français moderne, par F. de Bissy et R.-H. Guerrand, Union latine d'édition, 1983, 3 tomes et un index.

Des monstres et prodiges, Ed. L'Œil d'or, 2005, Réédition de trois ouvrages de Paré : Des animaux et de l'excellence de l'homme, Des monstres et prodiges et le Discours de la licorne.

Hommages posthumes

Timbre Ambroise, émis en 1943

Plusieurs hôpitaux et cliniques portent son nom dont :

Hôpital Ambroise-Paré de Boulogne-Billancourt

Hôpital Ambroise Paré de Marseille

Centre hospitalier et universitaire Ambroise Paré de Mons

Clinique Ambroise-Paré à Neuilly-sur-Seine

Clinique Ambroise-Paré à Toulouse

Clinique Ambroise-Paré à Thionville .

Il y a également le lycée Ambroise-Paré, à Laval, qui porte son nom.

Anniversaires

Hommage à Ambroise Paré, Allocution d'Alain Ségal, Vieil-Hesdin, 27 juin 2004.

Julien Pierre : « Hommage lavallois à Ambroise Paré » Revue d'histoire de la pharmacie, 79e année, No 288, 1991. p. 32-34.

Ambroise Paré, chirurgien et écrivain français, exposition de la Bibliothèque de l’ancienne Faculté de Médecine de Paris BIUM, conçue pour le 500e anniversaire de la naissance d’Ambroise Paré dédiée à Paule Dumaître - très riche iconographie.

Œuvres d'art

Hommage à Ambroise Paré par Laurent Vignais, Centre Hospitalier de Laval.

Musée du Vieux Château & Les sculptures de la ville de Laval à Laval.

Galerie

Ambroise Paré

Posté le : 19/12/2015 15:58

|

|

|

|

|

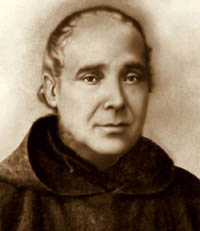

Nicolas-Toussaint Charlet |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 20 décembre 1792 naît Nicolas-Toussaint Charlet,

à Paris, mort dans la même ville le 30 décembre 1845 à 53 ans, peintre et graveur de nationalité française. Il a pour maître Antoine-Jean Gros et pour elève Charles Cournault il est reçoit pour distinction la légion d'honneur, il est fait officier, son Œuvre la plus réputée est "Tête de chien." Son portrait a paru dans la Galerie de la presse de la littérature et des beaux-arts en 1841.

En bref