|

|

offre de prêt sérieux avec des conditions favorable |

|

|

Guest_

|

Tu oses écrire :

" Ne pas mettre des sales commentaires sous la publication."

Non, mais quel culot, incroyable ! mais de quel droit tu as des exigences ??

Tu n'es pas chez toi ici, tu te crois où.?

Franchement j'en ai marre, mais marre !!! marre d'enlever en permanence tes saletés sur mon site.

L'ORée des rêves est un site littéraire et d'art, mais la littérature et l'art tu ne connais pas monsieur fric.

Tu n'es pas le bienvenu monsieur pognon, monsieur vulgaire sans gêne, gêne toi !

ici les PUBS AUTRES QUE LITTÉRAIRES SONT INTERDITES.

Je ne veux plus te revoir mettre tes cochonneries sur nos pages.

Posté le : 04/01/2016 17:52

|

|

|

|

|

offre de prêt sérieux avec des conditions favorable |

|

|

Guest_

|

Tu oses écrire :

" Ne pas mettre des sales commentaires sous la publication."

Non, mais quel culot, incroyable ! mais de quel droit tu as des exigences ??

Tu n'es pas chez toi ici, tu te crois où.?

Franchement j'en ai marre, mais marre !!! marre d'enlever en permanence tes saletés sur mon site.

L'ORée des rêves est un site littéraire et d'art, mais la littérature et l'art tu ne connais pas monsieur fric.

Tu n'es pas le bienvenu monsieur pognon, monsieur vulgaire sans gêne, gêne toi !

ici les PUBS AUTRES QUE LITTÉRAIRES SONT INTERDITES.

Je ne veux plus te revoir mettre tes cochonneries sur nos pages.

Posté le : 04/01/2016 17:51

|

|

|

|

|

offre de prêt sérieux avec des conditions favorable |

|

|

Guest_

|

Tu oses écrire :

" Ne pas mettre des sales commentaires sous la publication."

Non, mais quel culot, incroyable ! mais de quel droit tu as des exigences ??

Tu n'es pas chez toi ici, tu te crois où.?

Franchement j'en ai marre, mais marre !!! marre d'enlever en permanence tes saletés sur mon site.

L'ORée des rêves est un site littéraire et d'art, mais la littérature et l'art tu ne connais pas monsieur fric.

Tu n'es pas le bienvenu monsieur pognon, monsieur vulgaire sans gêne, gêne toi !

ici les PUBS AUTRES QUE LITTÉRAIRES SONT INTERDITES.

Je ne veux plus te revoir mettre tes cochonneries sur nos pages.

Posté le : 04/01/2016 17:50

|

|

|

|

|

offre de prêt sérieux avec des conditions favorable |

|

|

Guest_

|

Tu oses écrire :

" Ne pas mettre des sales commentaires sous la publication."

Non, mais quel culot, incroyable ! mais de quel droit tu as des exigences ??

Tu n'es pas chez toi ici, tu te crois où.?

Franchement j'en ai marre, mais marre !!! marre d'enlever en permanence tes saletés sur mon site.

L'ORée des rêves est un site littéraire et d'art, mais la littérature et l'art tu ne connais pas monsieur fric.

Tu n'es pas le bienvenu monsieur pognon, monsieur vulgaire sans gêne, gêne toi !

ici les PUBS AUTRES QUE LITTÉRAIRES SONT INTERDITES.

Je ne veux plus te revoir mettre tes cochonneries sur nos pages.

Posté le : 04/01/2016 17:50

|

|

|

|

|

offre de prêt sérieux avec des conditions favorable |

|

|

Guest_

|

Tu oses écrire :

" Ne pas mettre des sales commentaires sous la publication."

Non, mais quel culot, incroyable ! mais de quel droit tu as des exigences ??

Tu n'es pas chez toi ici, tu te crois où.?

Franchement j'en ai marre, mais marre !!! marre d'enlever en permanence tes saletés sur mon site.

L'ORée des rêves est un site littéraire et d'art, mais la littérature et l'art tu ne connais pas monsieur fric.

Tu n'es pas le bienvenu monsieur pognon, monsieur vulgaire sans gêne, gêne toi !

ici les PUBS AUTRES QUE LITTÉRAIRES SONT INTERDITES.

Je ne veux plus te revoir mettre tes cochonneries sur nos pages.

Posté le : 04/01/2016 17:50

|

|

|

|

|

offre de prêt sérieux avec des conditions favorable |

|

|

Guest_

|

Tu oses écrire :

" Ne pas mettre des sales commentaires sous la publication."

Non, mais quel culot, incroyable ! mais de quel droit tu as des exigences ??

Tu n'es pas chez toi ici, tu te crois où.?

Franchement j'en ai marre, mais marre !!! marre d'enlever en permanence tes saletés sur mon site.

L'ORée des rêves est un site littéraire et d'art, mais la littérature et l'art tu ne connais pas monsieur fric.

Tu n'es pas le bienvenu monsieur pognon, monsieur vulgaire sans gêne, gêne toi !

ici les PUBS AUTRES QUE LITTÉRAIRES SONT INTERDITES.

Je ne veux plus te revoir mettre tes cochonneries sur nos pages.

Posté le : 04/01/2016 17:49

|

|

|

|

|

offre de prêt sérieux avec des conditions favorable |

|

|

Guest_

|

Pub effacée

Delplanque tu oses écrire :

" Ne pas mettre des sales commentaires sous la publication."

Non, mais quel culot, incroyable ! mais de quel droit as- tu des exigences ??

Tu n'es pas chez toi ici, tu te crois où.?

Franchement j'en ai marre, mais marre !!! marre d'enlever en permanence tes saletés sur mon site.

L'ORée des rêves est un site littéraire et d'art, mais la littérature et l'art tu ne connais pas monsieur fric.

Tu n'es pas le bienvenu monsieur pognon, monsieur vulgaire sans gêne, gêne toi !

ici les PUBS AUTRES QUE LITTÉRAIRES SONT INTERDITES.

Je ne veux plus te revoir mettre tes cochonneries sur nos pages.

Posté le : 04/01/2016 17:49

|

|

|

|

|

J.R.R. Tolkien 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

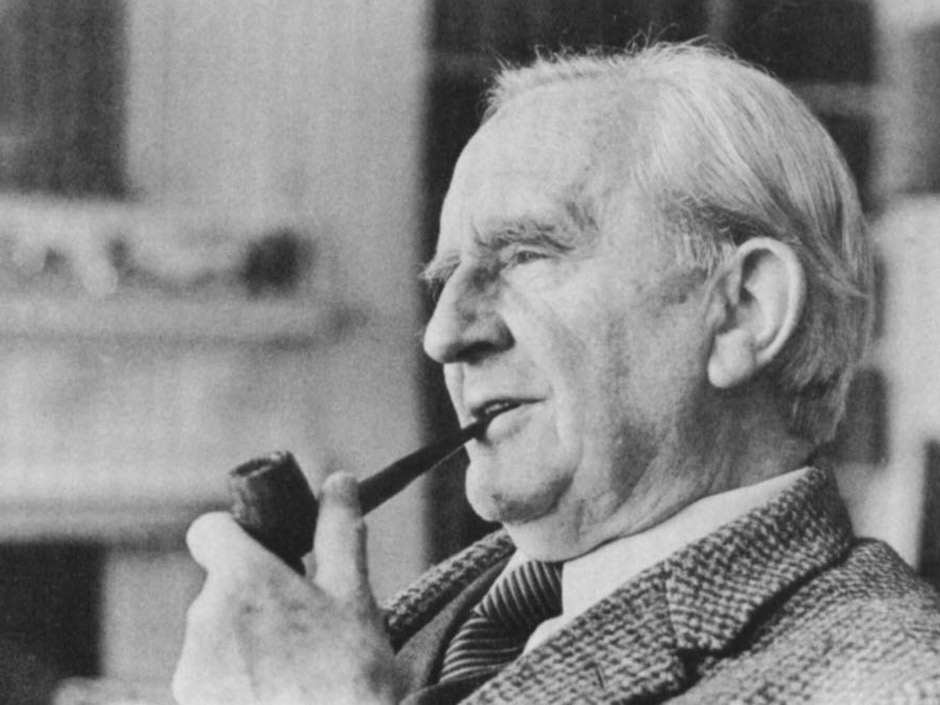

Le 3 janvier 1892 naît John Ronald Reuel Tolkien

dʒɒn ˈɹʷɒnld ˈɹʷuːəl ˈtʰɒlkiːn, plus connu sous la forme J. R. R. Tolkien, né à Bloemfontein dans l'État libre d’Orange, écrivain, poète, philologue, traducteur et professeur d’université anglais, mort le 2 septembre 1973 à Bournemouth, à 81 ans. Il est principalement connu pour ses romans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux.

Après des études à Birmingham et à Oxford et l’expérience traumatisante de la Première Guerre mondiale, John Ronald Reuel Tolkien devient professeur assistant reader de langue anglaise à l’université de Leeds en 1920, puis professeur de vieil anglais à l’université d’Oxford en 1925 et professeur de langue et de littérature anglaises en 1945, toujours à Oxford. Il prend sa retraite en 1959. Durant sa carrière universitaire, il défend l’apprentissage des langues, surtout germaniques, et bouleverse l’étude du poème anglo-saxon Beowulf avec sa conférence Beowulf : Les Monstres et les Critiques 1936. Son essai Du conte de fées 1939 est également considéré comme un texte crucial dans l’étude de ce genre littéraire. Il reçoit la distinction de commandeur de l’Ordre de l'Empire britannique en 1972

Auteur de langue anglaise britannique, dans les genres littérature d’enfance et de jeunesse, fantasy, traduction, critique, poésie. Ses Œuvres principales sont Le Hobbit en 1937, Du conte de fées en 1947, Le Seigneur des anneaux de 1954 à 1955, Le Silmarillion en 1977, posthume, Les Enfants de Húrin en 2007, posthume, il est membre des Inklings

En bref

John Ronald Reuel Tolkien est né le 3 janvier 1892 en Afrique du Sud, à Bloemfontein, à l'époque capitale de l'État libre d'Orange. Lecteur précoce, passionné par les langues, il va devenir un philologue réputé et surtout un écrivain dont la renommée franchira les frontières grâce à un roman, The Lord of the Rings (1954-55, Le Seigneur des anneaux), qui marque profondément le paysage culturel du XXe siècle, en incluant des éléments mythologiques – empruntés notamment aux sagas nordiques – dans une narration précise et linéaire. Ce mélange de réalisme et de merveilleux a permis l'affirmation d'un genre, la fantasy, promis au plus grand succès.

En 1895, J. R. R. Tolkien quitte l'Afrique pour l'Angleterre avec sa mère et son jeune frère. Après le décès de leur père, la famille s'installe à Sarehole, près de Birmingham. À la mort de sa mère en 1904, l'enfant est pris en charge par un prêtre – la famille était convertie au catholicisme –, puis élevé par sa tante.

Dès sa jeunesse, J. R. R. Tolkien aime écrire des histoires et inventer des langages qu'il se plaît à doter d'une étymologie et d'une grammaire. Il exprime cette passion dans A Secret Vice 1931, repris dans Les Monstres et les critiques et autres essais. À l'université d'Oxford, il étudie la littérature anglaise, plus particulièrement l'anglo-saxon médiéval, et la philologie. Il se marie en 1916 avec Edith Brat et part pour la guerre, deux mois plus tard. Rapatrié sanitaire, c'est en convalescence qu'il commence à rédiger The Book of the Lost Tales qui deviendra The Silmarillion 1977, Le Silmarillion, l'œuvre qu'il ne cessera de remanier tout au long de sa vie, et qui ne sera publiée qu'à titre posthume.

Avant cela, Tolkien écrit The Hobbit, or There and Back Again 1937, Bilbo le Hobbit, qui trouve son inspiration dans une histoire qu'il racontait à ses enfants. Il s'agit de la quête burlesque et passionnante d'un groupe de nains accompagné d'un magicien, Gandalf, qui va chercher à reprendre un trésor volé par un dragon. Ils entraînent avec eux un hobbit, Bilbo, qui ne connaît rien de plus excentrique que de faire des ronds de fumée, ni de plus intéressant qu'un bon repas.

The Lord of the Rings 1954-55, Le Seigneur des anneaux, paraît en trois volumes, La Communauté de l'anneau, Les Deux Tours, Le Retour du roi et connaît un succès qui ira grandissant, surtout lors de sa publication aux États-Unis, en 1966, où il est particulièrement apprécié sur les campus universitaires. Pour être la suite de Bilbo le Hobbit, ce roman n'en est pas moins très différent. Inspiré du Kalevala, chant mythique finnois que Tolkien avait lu dans sa version originale, il n'est plus écrit pour des enfants, mais pour des adultes. Les héros ne partent plus à la chasse au trésor, ils vont sauver le monde du mal – on peut reconnaître ici l'aversion de Tolkien pour la guerre moderne et pour la pollution. Les elfes et les nains sont graves et sages, comme l'est Gandalf, le magicien gris, dont on découvre l'importance réelle dans la cosmogonie créée par Tolkien. Quant aux hobbits, ils apportent une touche d'humour dans cette épopée fantastique et poétique.

J. R. R. Tolkien est décédé à Bournemouth (Royaume-Uni) le 2 septembre 1973, deux ans après son épouse. Après sa mort, l'un de ses fils, Christopher, réunit ses manuscrits et entreprend de publier enfin The Silmarillion. Dans ce livre à nul autre pareil, Tolkien a véritablement conçu un monde, Arda, avec sa mythologie, ses dieux et déesses – les Valar –, ses créatures et sa genèse par la musique. Les légendes de la Terre du Milieu – contrée où les elfes, nains, humains et hobbits vivent la plupart de leurs aventures –, et parmi elles celle des Silmarils, les fabuleux joyaux qui recèlent la lumière du pays des Valar, sont ensuite relatées jusqu'à aboutir aux événements du Seigneur des anneaux. Dans Le Silmarillion, Tolkien donne la pleine mesure de ses talents de conteur et de créateur d'univers et de langages.

Viendront ensuite plusieurs volumes sur l'histoire de la Terre du Milieu dont le dernier, The Children of Húrin 2007, Les Enfants de Húrin, est un véritable puzzle de récits, reconstitué avec minutie par Christopher Tolkien à partir des brouillons de son père.

J. R. R. Tolkien a beaucoup écrit sur des thèmes plus ou moins reliés à la féerie ou à la mythologie. Toutefois, l'originalité de sa création est telle que la Terre du Milieu a influencé ses lecteurs jusque dans leur rapport à l'œuvre, les faisant plonger dans un univers différent, qu'ils s'approprient par le biais du jeu ou de l'étude. Ainsi, le premier jeu de rôle, Donjons & Dragons, créé par E. Gary Gygax et Dave Arneson, aurait été influencé par Le Seigneur des anneaux. D'un autre côté, on peut trouver des cours et des dictionnaires de sindarin ou de quenya, deux des nombreuses langues élaborées par Tolkien.

On connaît peu les aquarelles de Tolkien. Certaines illustrent pourtant les premières éditions de ses ouvrages, et Le Seigneur des anneaux est accompagné d'alphabets cursifs et runiques destinés à la retranscription des langages elfiques ou nains, ainsi que de cartes dessinées par son fils sur ses indications. Cette importance accordée par l'écrivain à l'accompagnement visuel de la fiction a sans doute joué un rôle dans l'essor de l'imagerie fantastique hissée au rang d'un art majeur.

Des diverses adaptations cinématographiques et télévisuelles du Seigneur des anneaux, on retiendra la trilogie de Peter Jackson. Dix ans lui auront été nécessaires pour mener à bien les trois épisodes parus sur les écrans en 2001, 2002 et 2003. Ce film à gros budget, qui a remporté de nombreux prix, restitue parfaitement la magie du roman.

Tolkien a inspiré des peintres, des cinéastes, mais aussi des compositeurs – la musique joue en effet un rôle très important dans ses romans. Si John Howe et Alan Lee sont les dessinateurs les plus connus, pour avoir illustré ses ouvrages et travaillé sur le film de Peter Jackson, ils sont loin d'être les seuls. Les œuvres de Tolkien ont aussi servi de source d'inspiration à de nombreux écrivains, ouvrant la porte à un nouveau courant littéraire. Certains de ces auteurs ont commencé à créer des univers et à écrire des scénarios par le biais du jeu de rôle. D'autres, comme Tolkien lui-même, ont étudié les lettres, ou encore l'histoire, la mythologie et le folklore. Ils se retrouvent dans cette littérature dont le nom, fantasy, signifie littéralement « imagination ».

Les codes de ce nouveau « genre » se définissent par comparaison ou par opposition avec le fantastique et la science-fiction : dans les trois cas, il est question de ce qui n'existe pas. Mais là où la science-fiction imagine que « cela » peut arriver, là où le fantastique décrit l'intrusion brutale du surnaturel dans le quotidien, la fantasy choisit pour décor un univers totalement inventé. Parmi ceux qui le peuplent, on trouve des elfes et des fées, des sorciers, des dieux ou toute autre créature des contes ou des mythologies. Les auteurs, même s'ils ne cherchent pas à être « crus », se soucient de cohérence. Leur univers est étudié, soigneusement façonné, qu'il soit totalement issu de leur imagination ou inspiré de légendes connues.

À l'origine, la fantasy racontait une quête, ses héros partaient sauver le monde, comme on le voit chez Tolkien. Elle s'est depuis épanouie en donnant naissance à de nouveaux courants, riches de potentialités. Du roman historique teinté d'irréalisme à la fantasy urbaine, du Moyen Âge fantasmatique au métro londonien, de la tragédie grecque à la parodie, les héritiers de Tolkien rivalisent d'imagination et d'originalité, tant dans les histoires qu'ils écrivent que dans le style qu'ils emploient. Mais c'est bien Tolkien qui leur a ouvert une porte vers l'inconnu qu'ils explorent, et nombre d'entre eux reconnaissent leur dette à son égard, comme on le voit dans Meditations on Middle-Earth (2001, Méditations sur la Terre du Milieu), recueil de témoignages réuni par Karen Haber. Lucie Chenu

Sa vie

Tolkien commence à écrire pour son plaisir dans les années 1910, élaborant toute une mythologie autour de langues qu’il invente. L’univers ainsi créé, la Terre du Milieu, prend forme au fil des réécritures et compositions. Son ami C. S. Lewis l’encourage dans cette voie, de même que les autres membres de leur cercle littéraire informel, les Inklings. En 1937, la publication du Hobbit fait de Tolkien un auteur pour enfants estimé. Sa suite longtemps attendue, Le Seigneur des anneaux, est d’une tonalité plus sombre. Elle paraît en 1954-1955 et devient un véritable phénomène de société dans les années 1960, notamment sur les campus américains. Tolkien travaille sur sa mythologie jusqu’à sa mort, mais ne parvient pas à donner une forme achevée au Silmarillion. Ce recueil de légendes des premiers âges de la Terre du Milieu est finalement mis en forme et publié à titre posthume en 1977 par son fils et exécuteur littéraire Christopher, en collaboration avec Guy Gavriel Kay. Depuis, Christopher Tolkien publie régulièrement des textes inédits de son père.

De nombreux auteurs ont publié des romans de fantasy avant Tolkien, mais le succès majeur remporté par Le Seigneur des anneaux au moment de sa publication en poche aux États-Unis est à l’origine d’une renaissance populaire du genre. Tolkien est ainsi considéré, pour certains, comme le « père » de la fantasy moderne. Son œuvre a eu une influence majeure sur les auteurs ultérieurs de ce genre, en particulier par la rigueur avec laquelle il a construit son monde secondaire.

Famille Tolkien.

La plupart des aïeux de J. R. R. Tolkien du côté de son père sont des artisans. La famille Tolkien, originaire de Saxe, est établie en Angleterre depuis le xviiie siècle, et les Tolkien y sont devenus « profondément anglais. Leur patronyme est une forme anglicisée de Tollkiehn, un nom dérivé de l’allemand tollkühn signifiant téméraire.

Les ancêtres maternels de Tolkien, les Suffield, sont une famille originaire d’Evesham, dans le Worcestershire. À la fin du xixe siècle, ils vivent principalement à Birmingham, où les grands-parents maternels de Tolkien, John et Emily Jane Suffield, possèdent une mercerie dans un bâtiment appelé « Lamb House », située dans le centre-ville.

John Ronald Reuel Tolkien naît le 3 janvier 1892 à Bloemfontein, dans l’État libre d’Orange, en Afrique du Sud. Il est le premier enfant d’Arthur Reuel Tolkien 1857-1896 et de sa femme Mabel, née Suffield 1870-1904. Tous deux ont quitté l’Angleterre quelques années plus tôt, au moment de la promotion d’Arthur à la tête de l’agence de la Banque d’Afrique à Bloemfontein.

L’enfant porte le prénom John par tradition familiale : chez les Tolkien, le fils aîné du fils aîné s’appelle toujours John. Ronald est le choix de Mabel, qui avait à l’origine choisi Rosalind, s’attendant à avoir une fille. Quant à Reuel, il s’agit, d’après les souvenirs de Tolkien, du nom d’un ami de sa grand-mère, et que l’on croit d’origine française dans la famille, mais qui semble plutôt issu de la Bible Reuel est un autre nom de Jethro, le beau-père de Moïse. Tolkien donne à son tour ce prénom à ses quatre enfants, y compris à sa fille Priscilla.

Le climat de l’Afrique du Sud ne convient pas à Mabel, ni à son fils. En avril 1895, Mabel retourne en Angleterre avec ses enfants un deuxième fils, Hilary Arthur Reuel, est né le 17 février 1894, mais son mari meurt d’un rhumatisme infectieux le 15 février 1896, avant d’avoir pu les rejoindre. Privée de revenus, Mabel s’installe chez ses parents, à Birmingham, puis à Sarehole, un hameau au sud de la ville. Le jeune Tolkien explore les alentours, notamment le moulin de Sarehole, ce qui lui inspirera des scènes de ses futurs ouvrages et un amour profond pour la campagne anglaise du Warwickshire.

Mabel éduque elle-même ses deux fils. Elle enseigne à Ronald la botanique, des rudiments de latin, d’allemand et de français, une langue dont il n’apprécie guère les sonorités9. Il lit également beaucoup : il n’aime pas L’Île au trésor de Stevenson ou Le Joueur de flûte de Hamelin de Browning, mais se prend de passion pour les histoires de Peaux-Rouges et du roi Arthur, ainsi que pour les ouvrages de George MacDonald et les recueils de contes édités par Andrew Lang.

Tolkien entre à la King Edward's School de Birmingham, où son père avait lui-même étudié, en 1900. La même année, sa mère se convertit au catholicisme, malgré de violentes protestations de sa famille anglicane, qui lui coupe les vivres. Elle déménage en 1902 pour s’installer à Edgbaston, non loin de l’oratoire de Birmingham, et envoie ses fils à la St. Philip's School, l’école rattachée à l’oratoire. Ils n’y restent que brièvement : Ronald obtient une bourse et peut retourner à la King Edward’s School dès 1903. Il y apprend le grec ancien, étudie Shakespeare et Chaucer et s’initie en autodidacte au vieil anglais.

Mabel Tolkien meurt de complications dues au diabète le 14 novembre 1904 — le traitement à l’insuline n’existe pas encore. Durant le reste de sa vie, son fils aîné la considère comme une martyre, sentiment qui influence profondément ses propres croyances. Avant sa mort, elle confie la garde de ses deux fils au père Francis Morgan, de l’oratoire de Birmingham.

Études et mariage

Comme le père Morgan ne peut les héberger, Ronald et Hilary s’installent au début de l’année 1905 chez une tante par alliance, Beatrice Suffield, qui habite non loin de l’oratoire. Tolkien poursuit ses études à la King Edward’s School et se lie d’amitié avec d’autres élèves, notamment Christopher Wiseman 1893-1987 et Robert Gilson 1893-1916. Il s’intéresse de plus en plus à la philologie, apprend le vieux norrois pour pouvoir lire dans le texte l’histoire de Sigurd et découvre la langue gotique et le Kalevala. Il joue également au rugby à XV dans l’équipe de son école, avec une telle ardeur qu’il en devient le capitaine.

En 1908, Tolkien rencontre une jeune fille nommée Edith Bratt lorsqu’il s’installe avec son frère dans le même immeuble qu’elle. Malgré leur différence d’âge elle a trois ans de plus que lui, ils ne tardent pas à tomber amoureux, d’autant plus vite que tous deux sont orphelins. Toutefois, le père Morgan s’oppose à cette relation et interdit à Tolkien de continuer à la voir : il craint que son pupille ne néglige ses études. Le protestantisme d’Edith constitue un obstacle supplémentaire. Le jeune garçon obéit à la lettre à cet ordre, sinon à l’esprit, mais lorsque le père Morgan est mis au courant des rencontres accidentelles entre les deux jeunes gens, il menace de mettre un terme aux études de Tolkien si elles ne cessent pas. Son pupille obtempère.

Après un échec fin 1909, Tolkien obtient en décembre 1910 une bourse pour entrer à l’université d’Oxford16. Durant ses derniers mois à la King Edward’s School, il fait partie des élèves qui bordent l’itinéraire durant la parade de couronnement du roi George V, aux portes de Buckingham Palace. Plus important, il fonde, avec ses amis Rob Gilson et Christopher Wiseman, la Tea Club Barrovian Society ou T. C. B. S., une société officieuse dont les membres, bientôt rejoints par Geoffrey Smith 1894-1916 et quelques autres, partagent l’habitude de prendre le thé aux Barrow’s Stores, non loin de l’école et dans la bibliothèque même de l’école, ce qui est normalement interdit par le règlement. Les quatre amis au cœur du T. C. B. S. restent en contact après leur départ de l’école.

Durant l’été 1911, Tolkien part en vacances en Suisse, un voyage qu’il se remémore de façon vivante dans une lettre de 1968 dans laquelle il revient sur la façon dont ce voyage a pu l’inspirer pour l’écriture du Hobbit la dégringolade le long des pierres glissantes jusque dans le bois de pins et du Seigneur des anneaux, appelant le Silberhorn la Corne d’Argent Celebdil de mes rêves.

Exeter College, où Tolkien étudie de 1911 à 1915. Il en devient fellow honoraire en 1958.

En octobre 1911, Tolkien entame ses études classiques à Oxford, à Exeter College ; l’un de ses principaux professeurs est le philologue Joseph Wright, qui a une grande influence sur lui. Il s’intéresse au finnois afin de lire le Kalevala dans le texte, approfondit sa connaissance du gallois et s’implique dans la vie sociale de son collège en continuant à jouer au rugby et en devenant membre de plusieurs clubs étudiants. Cependant, les auteurs grecs et latins l’ennuient, ce qui se ressent dans ses notes : la seule matière où il excelle est son sujet libre, la philologie comparée. En 1913, avec la bénédiction de son tutor, le vice-recteur Farnell, Tolkien change de cursus au profit de la littérature anglaise, et choisit comme spécialité la philologie scandinave. Dès lors, Kenneth Sisam devient son nouveau tutor.

Le jour de sa majorité, en 1913, Tolkien écrit à Edith pour la demander en mariage. La jeune femme s’est entre-temps promise à un autre, mais elle rompt ses fiançailles et se convertit au catholicisme sur l’insistance de Tolkien. Ils célèbrent leurs fiançailles à Warwick en janvier 1914.

Première Guerre mondiale

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, en août 1914, Tolkien est en vacances en Cornouailles ; il rédige peu après le poème Le Voyage d'Éarendel, première graine de la future mythologie du Silmarillion. En rentrant à Oxford, il s’arrange pour s’entraîner dans les Officers' Training Corps, ce qui lui permet de poursuivre en parallèle ses études afin d’obtenir son diplôme avant de devoir partir au front.

En décembre, Tolkien, Gilson, Smith et Wiseman se réunissent à Londres. Malgré l’ombre que la guerre fait peser sur le pays, ils ont foi dans leur potentiel : tous ont des ambitions artistiques et sont persuadés que le T. C. B. S. peut et va changer le monde. De cette rencontre, de ce concile de Londres, découle la vocation poétique de Tolkien. Il rédige de nombreux poèmes en 1915 et réussit brillamment ses examens finaux à Oxford, obtenant les First-class honours.

Tolkien devient sous-lieutenant dans les fusiliers du Lancashire et s’entraîne avec le 13e bataillon de réserve pendant onze mois à Cannock Chase, dans le Staffordshire. Durant cette période, il écrit à Edith : les gentlemen sont rares parmi les officiers, et les êtres humains même sont rares. Sachant son départ pour le front proche, il épouse Edith le 22 mars 1916 à Warwick. Transféré dans le 11e bataillon de services avec le corps expéditionnaire britannique, il arrive en France le 4 juin 1916. Par la suite, il écrit : les officiers subalternes étaient abattus par douzaines. Se séparer de ma femme à ce moment-là … c’était comme mourir.

Tolkien sert comme officier de transmissions pendant la bataille de la Somme, participe à la bataille de la crête de Thiepval et aux attaques subséquentes sur la redoute de Schwaben. Victime de la fièvre des tranchées, une maladie transmise par les poux qui pullulent dans les tranchées, il est renvoyé en Angleterre le 8 novembre 1916. Ses amis Rob Gilson et G. B. Smith n’ont pas autant de chance : le premier est tué au combat le 1er juillet, et le second, grièvement blessé par un obus, meurt le 3 décembre.

Affaibli, Tolkien passe le reste de la guerre entre des hôpitaux et des postes à l’arrière, étant jugé médicalement inapte au service général. Son premier fils, John Francis Reuel, naît le 16 novembre 1917 à Cheltenham. Durant sa convalescence à Great Haywood, dans le Staffordshire, Tolkien entame la rédaction de La Chute de Gondolin, premier des Contes perdus.

Leeds

Lorsque la guerre s’achève, la famille Tolkien s’installe à Oxford. Le premier emploi civil de Tolkien après l’armistice est pour l’Oxford English Dictionary, de janvier 1919 à mai 1920. Il travaille sur l’histoire et l’étymologie des termes d’origine germanique commençant par la lettre W, sous la direction de Henry Bradley, qui loue à plusieurs reprises son travail par la suite. Durant cette période, Tolkien arrondit ses fins de mois en servant de tutor à plusieurs élèves de l’université, principalement des jeunes filles de Lady Margaret Hall, de St Hilda’s, de St Hugh’s et de Somerville.

En 1920, alors que naît son deuxième fils, Michael Hilary Reuel 22 octobre 1920 – 27 février 1984, Tolkien quitte Oxford pour le Nord de l’Angleterre où il devient professeur assistant reader de littérature anglaise à l’université de Leeds, puis professeur en 1924. Durant son séjour à Leeds, il produit le glossaire A Middle English Vocabulary, ainsi qu’une édition définitive du poème moyen anglais Sire Gauvain et le Chevalier vert avec E. V. Gordon, deux livres considérés comme des références académiques pendant les décennies qui suivent. Tolkien continue également à développer son univers de fiction : les Contes perdus sont laissés inachevés, mais il entreprend la rédaction d’une version en vers allitératifs de l’histoire des Enfants de Húrin. C’est également à Leeds que naît son troisième fils, Christopher John Reuel, le 21 novembre 1924.

Oxford

Après cela, pourriez-vous dire, il ne se passa vraiment plus rien. Tolkien rentra à Oxford, fut professeur d’anglo-saxon aux collèges de Rawlinson et de Bosworth sic pendant vingt ans ; fut ensuite élu professeur de langue et de littérature anglaise à Merton ; s’installa dans une banlieue d’Oxford très conventionnelle où il passa le début de sa retraite : déménagea dans une ville quelconque du bord de mer ; retourna à Oxford après la mort de sa femme ; et mourut paisiblement à l’âge de quatre-vingt-un ans.

En 1925, Tolkien retourne à Oxford en tant que professeur de vieil anglais et fellow de Pembroke College, poste qu’il occupe jusqu’en 1945. Durant son passage à Pembroke, il écrit Le Hobbit et les deux premiers volumes du Seigneur des anneaux, principalement au numéro 20 de Northmoor Road, dans le nord d’Oxford. C’est là que naît le dernier enfant du couple Tolkien, leur seule fille, Priscilla Mary Anne Reuel née le 18 juin 1929. Très attaché à ses enfants, Tolkien invente pour eux de nombreux contes, parmi lesquels Roverandom et Le Hobbit. Il leur écrit également chaque année des lettres censées provenir du père Noël.

Tolkien, Tollers pour ses amis, rencontre pour la première fois C. S. Lewis en 1926, à Oxford. Entre eux ne tarde pas à naître une amitié profonde et durable. Ils partagent un goût pour le dialogue et la bière, et Tolkien invite bientôt Lewis aux réunions des Coalbiters, un club dédié à la lecture de sagas islandaises en vieux norrois. Le retour au christianisme de Lewis est en partie le fait de Tolkien, même si ce dernier regrette que son ami ait choisi de revenir à l’anglicanisme, et non de le rejoindre au sein de la confession catholique. Lewis ne cesse d’encourager Tolkien lorsque celui-ci lit des passages de ses livres aux réunions des Inklings, club littéraire informel qui s’assemble dans les années 1930 autour de Tolkien, Lewis, Owen Barfield, Hugo Dyson et d’autres enseignants d’Oxford.

Le Hobbit est publié en septembre 1937, presque par hasard : c’est une ancienne étudiante de Tolkien, Susan Dagnall, enthousiasmée par le manuscrit, qui le met en contact avec la maison d’édition londonienne George Allen & Unwin et le convainc de le faire publier. Le livre rencontre un franc succès, tant critique que commercial, des deux côtés de l’Atlantique, et l’éditeur Stanley Unwin presse Tolkien d’écrire une suite. Ce dernier entreprend alors la rédaction du Seigneur des anneaux, sans se douter qu’il lui faudra plus de dix ans pour l’achever.

En mars 1939, le gouvernement britannique contacte Tolkien et lui propose de rejoindre une équipe de spécialistes consacrée au déchiffrement des codes nazis, située à Bletchley Park. Il refuse l’offre d’un emploi à plein temps payé 500 livres, 50 000 livres de 2009 par an, mais d’après un historien des services secrets britanniques, des documents non encore publiés attesteraient d’une participation suivie et importante de sa part à l’effort de décodage.

Outre une charge de travail supplémentaire qui empêche Tolkien d’avancer aussi vite qu’il l’aimerait dans la rédaction du Seigneur des anneaux, l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale a une conséquence inattendue : l’arrivée de l’écrivain londonien Charles Williams, très admiré par Lewis, à Oxford, où il ne tarde pas à se faire une place parmi les Inklings. S’il entretient des relations tout à fait cordiales avec l’homme, Tolkien n’apprécie guère l’écrivain, dont les romans sont pétris de mysticisme et frôlent parfois la magie noire, ce qui ne peut que faire horreur à un catholique aussi persuadé de l’importance du mal que Tolkien. Celui-ci juge défavorablement l’influence de Williams sur l’œuvre de Lewis. L’amitié de Tolkien et Lewis est également refroidie par le succès grandissant rencontré par Lewis en sa qualité d’apologiste chrétien, notamment grâce à ses émissions pour la BBC, qui font dire à Tolkien vers le milieu des années 1940 que Lewis est devenu trop célèbre pour son goût ou les nôtres.

En 1945, Tolkien devient professeur de langue et de littérature anglaises à Merton, poste qu’il occupe jusqu’à sa retraite. À Pembroke, c’est un autre Inkling qui lui succède comme professeur de vieil anglais : Charles Wrenn. Les réunions du jeudi des Inklings se font de plus en plus rares après la mort de Williams et la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour cesser définitivement en 1949. Les relations entre Tolkien et Lewis sont de plus en plus distantes, et le départ de ce dernier pour Cambridge en 1954, et son mariage avec Joy Davidman, une Américaine divorcée, en 1957, n’arrangent pas les choses49. Tolkien est toutefois très choqué par la mort de C. S. Lewis en 1963, qu’il compare à un coup de hache porté aux racines.

Tolkien achève Le Seigneur des anneaux en 1948, après une décennie de travail. Le livre est publié en trois volumes en 1954-1955 et rencontre un grand succès dès sa publication, faisant l’objet d’une adaptation radiophonique dès 1955. Si le succès de son œuvre le met définitivement à l’abri du besoin, Tolkien reste un homme économe et généreux, ne s’autorisant guère d’excentricités.

Retraite et mort

Tolkien prend sa retraite universitaire en 1959. Dans les années qui suivent, il acquiert une célébrité croissante en tant qu’écrivain. Il écrit tout d’abord des réponses enthousiastes à ses lecteurs, mais devient de plus en plus méfiant devant l’émergence de communautés de fans, notamment au sein du mouvement hippie aux États-Unis, où le livre devient un best-seller après la parution chez Ace Books d’une édition au format poche non autorisée en 1965 ; la querelle judiciaire qui s’ensuit offre encore une publicité supplémentaire au nom de Tolkien53. Dans une lettre de 1972, il déplore être devenu un objet de culte, mais admet que même le nez d’une idole très modeste … ne peut demeurer totalement insensible aux chatouillements de la douce odeur de l’encens ! Toutefois, les lecteurs enthousiastes se font de plus en plus pressants, et en 1968, lui et sa femme déménagent pour plus de tranquillité à Bournemouth, une ville balnéaire de la côte sud de l’Angleterre.

Le travail sur Le Silmarillion occupe en pointillés les deux dernières décennies de la vie de Tolkien, sans qu’il parvienne à l'achever. Les lecteurs du Seigneur des anneaux attendent avec impatience cette suite promise, mais ils doivent se contenter du recueil de poèmes Les Aventures de Tom Bombadil 1962 et du conte Smith de Grand Wootton 1967. Durant la même période, Tolkien participe également à la traduction de la Bible de Jérusalem, publiée en 1966 : outre un travail de relecture, il en traduit le Livre de Jonas.

Edith Tolkien meurt le 29 novembre 1971 à l’âge de 82 ans et est enterrée au cimetière de Wolvercote, dans la banlieue nord d’Oxford. Son mari fait graver sur sa tombe le nom Lúthien, en référence à une histoire de son légendaire qui lui avait été en partie inspirée par la vision d’Edith dansant dans les bois, en 1917.

Après le décès de sa femme, Tolkien revient passer les dernières années de sa vie à Oxford : il est logé gracieusement par son ancien college de Merton dans un appartement sur Merton Street. Le 28 mars 1972, il est fait commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique par la reine Élisabeth II57. Lors d’une visite chez des amis à Bournemouth, fin août 1973, il se sent mal : il meurt à l’hôpital le 2 septembre 1973, à l’âge de 81 ans. Beren est inscrit sous son nom sur la tombe qu’il partage avec Edith.

Opinions Religion

L’oratoire de Birmingham, où Tolkien a été enfant de chœur dans les années 1900.

Après avoir été baptisé au sein de l’Église d’Angleterre, Tolkien est éduqué dans la foi catholique par sa mère après sa conversion en 1900. Sa mort prématurée a une profonde influence sur son fils. Humphrey Carpenter suggère ainsi qu’il a pu trouver dans la religion une sorte de réconfort moral et spirituel. Il reste fidèle à sa foi sa vie durant, et celle-ci joue un rôle important dans la conversion de son ami C. S. Lewis, alors athée, au christianisme — bien qu’il choisisse de retourner à la foi anglicane, au grand désarroi de Tolkien.

Les réformes du Concile Vatican II suscitent en lui des avis partagés. On a pu dire notamment Paul Airiau Actes du Colloque du CRELID de 2007- que Tolkien approuvait les évolutions œcuméniques telles que ce concile introduisit dans l'Eglise, mais ce serait là mal interpréter l'unique lettre lettre 306 -de 1968- dans le recueil The Letters of J.R.R. Tolkien où il use de ce terme, sans aucunement évoquer directement les réformes conciliaires. En effet, si l'on retourne au texte, on remarque rapidement que Tolkien condamne fermement l’œcuménisme inspiré par le besoin supposé d'aggiornamento, et fait plutôt référence à une relation purement personnelle, affirmant qu'il s'agirait, pour les catholiques anglais, si longtemps une minorité persécutée, de faire preuve néanmoins de charité envers les véritables chrétiens dans les autres dénominations, anglicans notamment. Faisant également référence à sa propre formation, il rappelle qu'il peut être profitable, dans un tel état de choses, de côtoyer des non-catholiques pendant sa scolarité, tout en ayant une vie de famille profondément catholique, et qu'il serait désastreux pour l'Eglise militante "d'enfermer tous ses soldats dans une forteresse", prenant l'exemple de la ligne Maginot. Pour résumer, l’œcuménisme de Tolkien est fort traditionnel: il insiste sur les relations personnelles de même que Newman, évoque la situation très particulière du catholicisme anglais, et se veut avant tout apostolique, militant. Malgré sa vague association, au temps de la guerre, avec un éventuel United Christian Council à Oxford, il est ainsi assez loin du nouvel œcuménisme tel que prôné par Vatican II (constitution Lumen Gentium, 8, décret Unitatis Redintegratio notamment: nulle mention d'un véritable "dialogue", mutuellement enrichissant entre communautés chrétiennes Unitatis Redintegratio, pas de référence à la valeur intrinsèque des pratiques des autres confessions chrétiennes Unitatis Redintegratio, 3, aucune vision "panchrétienne" telle que suggérée par Lumen Gentium. À défaut d'éléments plus décisifs, ce que l'on sait de Tolkien -son attitude intransigeante concernant la conversion de sa fiancée, son dédain pour l'Anglicanisme, et son admiration pour le pape Pie X, cf l'analyse de A.R. Bossert dans Mythlore, septembre 2006: Surely you don't disbelieve?, rattachant l'auteur au courant catholique anti-moderniste - en fait un témoin de la loyauté envers et contre tout au catholicisme le plus traditionnel, lettre 306: invitation à prier pour l'Eglise, le Vicaire du Christ et soi-même", après avoir constaté que l'Eglise lui semblait, du refuge spirituel au sein du monde qu'elle était auparavant, être devenue un piège.

Il regrettera ainsi amèrement l’abandon du latin dans la messe, suite aux travaux de réforme liturgique post-conciliaire. Son petit-fils Simon se souvient être allé à l’église avec lui. Il rapporte qu’au milieu des fidèles qui répondaient en anglais, son grand-père mit un point d’honneur à faire quant à lui ses réponses en latin, et très bruyamment61. Clyde Kilby rappelle quant à lui le désarroi de Tolkien constatant, pendant la célébration d'une messe dans le nouveau rite, la diminution drastique du nombre de génuflexions, et son départ dépité de l'église.

Politique Pensée politique

Tolkien est essentiellement conservateur dans ses opinions politiques, au sens où il favorise les conventions établies et l’orthodoxie et non l’innovation et la modernisation. En 1943, il écrit à son fils Christopher : « Mes opinions politiques penchent de plus en plus vers l’Anarchie au sens philosophique, désignant l’abolition du contrôle, non pas des hommes moustachus avec des bombes) — ou vers la Monarchie « non constitutionnelle. En 1956, il explique ne pas être démocrate uniquement parce que l’humilité et l’égalité sont des principes spirituels corrompus par la tentative de les mécaniser et de les formaliser, ce qui a pour conséquence de nous donner, non modestie et humilité universelles, mais grandeur et orgueil universels.

S’il aime l’Angleterre — non la Grande-Bretagne et certainement pas le Commonwealth grr ! —, Tolkien n’est cependant pas un patriote aveugle. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fustige la propagande britannique relayée par les journaux, notamment un article appelant solennellement à l’extermination systématique du peuple allemand tout entier comme la seule mesure adéquate après la victoire militaire. Après la fin de la guerre en Europe, il s’inquiète de l’impérialisme britannique ou américain en Extrême-Orient, affirmant : j’ai peur de ne pas être animé par la moindre étincelle de patriotisme dans cette guerre qui se poursuit. Pour elle je ne donnerais pas un penny, encore moins un fils, si j’étais un homme libre.

Durant la guerre d’Espagne, Tolkien exprime en privé son soutien au camp nationaliste en apprenant de Roy Campbell que les escadrons de la mort soviétiques se livrent à des destructions d’églises et au massacre de prêtres et de religieuses. À une époque où de nombreux intellectuels occidentaux admirent Joseph Staline, Tolkien ne cache pas son mépris pour ce vieux meurtrier sanguinaire, ainsi qu’il l’appelle dans une lettre à son fils Christopher en 1944. Il s’oppose néanmoins avec virulence à une interprétation du Seigneur des anneaux comme une parabole anticommuniste, et dans laquelle Sauron correspondrait à Staline : une allégorie de ce genre est totalement étrangère à ma façon de penser, écrit-il.

Réaction face au nazisme

Avant la Seconde Guerre mondiale, Tolkien exprime son opposition à Adolf Hitler et au régime nazi. Dans son roman inachevé La Route perdue, écrit vers 1936-1937, la situation de l’île de Númenor sous le joug de Sauron peu avant sa submersion présente des ressemblances avec la situation en Allemagne à la même époque, comme le souligne Christopher Tolkien : la disparition inexpliquée de gens impopulaires auprès du gouvernement, les informateurs, les prisons, la torture, le secret, la crainte de la nuit ; la propagande sous forme de révisionnisme historique, la prolifération des armes de guerre, à des fins indéterminées mais entrevues.

En 1938, la maison d’édition Rütten & Loening, qui prépare une traduction du Hobbit en allemand, écrit à Tolkien pour lui demander s’il est d’origine aryenne. Outré, celui-ci écrit à son éditeur Stanley Unwin une lettre où il condamne les lois démentes du régime nazi et l’antisémitisme comme une chose totalement pernicieuse et non scientifique ; il se déclare par la suite disposé à laisser en plan toute traduction allemande. Tolkien envoie à Unwin deux réponses possibles à transmettre à Rütten & Loening. Dans celle qui n’a pas été envoyée, il pointe le mauvais usage fait par les nazis du terme aryen linguistique à l’origine et ajoute :

Mais si je suis supposé comprendre que vous voulez savoir si je suis d’origine juive, je ne peux que répondre que je regrette de ne pouvoir apparemment compter parmi mes ancêtres personne de ce peuple si doué. Mon arrière-arrière-grand-père quitta l’Allemagne pour l’Angleterre au XVIIIe siècle : la majeure partie de mon ascendance est donc de souche anglaise, et je suis un sujet anglais — ce qui devrait vous suffire. J’ai été néanmoins habitué à regarder mon nom allemand avec fierté, même tout au long de la dernière et regrettable guerre, au cours de laquelle j’ai servi dans l’armée anglaise. Je ne peux cependant m’empêcher de faire remarquer que si des requêtes de cette sorte, impertinentes et déplacées, doivent devenir la règle en matière de littérature, alors il n’y a pas loin à ce qu’un nom allemand cesse d’être une source de fierté.

En 1941, dans une lettre à son fils Michael, il exprime son ressentiment à l’égard d’Hitler, ce petit ignorant rougeaud … ruinant, pervertissant, détournant et rendant à jamais maudit ce noble esprit du Nord, contribution suprême à l’Europe, que j’ai toujours aimé et essayé de présenter sous son vrai jour. Après la guerre, en 1968, il s’oppose à une description de la Terre du Milieu comme un monde nordique, expliquant qu’il n’aime pas ce mot en raison de son association à des théories racistes.

Accusations de racisme

La question du racisme ou du racialisme supposé de Tolkien lui-même ou de certains éléments de ses œuvres a donné lieu à un débat universitaire75. Christine Chism distingue trois catégories d’accusations de racisme portées à l’encontre de Tolkien ou de son œuvre : un racisme conscient, une tendance eurocentrique inconsciente, et un racisme latent dans ses premiers écrits ayant évolué vers un rejet conscient de la chose dans ses œuvres ultérieures.

La plupart des accusations de racisme portent sur Le Seigneur des anneaux et peuvent se résumer par cette phrase de John Yatt : Les hommes blancs sont bons, les hommes noirs sont mauvais, les orques sont pires que tout. Chris Henning affirme même que tout l’attrait du Seigneur des anneaux réside dans le fait que c’est un ouvrage fondamentalement raciste. Cette idée a été reprise par des auteurs comme Isabelle Smadja dans Le Seigneur des anneaux ou la tentation du mal 2002, un ouvrage critiqué pour son manque de rigueur scientifique et pour n’avoir pas tenu compte du reste de l’œuvre de Tolkien. Plusieurs accusations de racisme à l’encontre du Seigneur des anneaux portent également sur les adaptations de Peter Jackson, où les Suderons sont présentés coiffés de turbans et avec une apparence orientale, ce qui a parfois été considéré tendancieux dans un contexte post-11 Septembre.

En 1944, Tolkien écrit à son fils Christopher, alors en Afrique du Sud avec la Royal Air Force : Quant à ce que tu dis ou laisses entendre de la situation locale, j’en avais entendu parler. Je ne pense pas qu’elle ait beaucoup changé même en pire. J’en entendais régulièrement parler par ma mère, et ai pris depuis ce temps un intérêt particulier pour cette partie du monde. La façon dont sont traités les gens de couleur horrifie pratiquement toujours ceux qui quittent la Grande-Bretagne, et pas seulement en Afrique du Sud. Malheureusement, peu retiennent très longtemps ce sentiment généreux. Il condamne publiquement la politique d’apartheid en Afrique du Sud dans son discours d’adieu à l’université d’Oxford, en 1959.

Nature

Tolkien aime beaucoup la nature : sa correspondance et ses illustrations témoignent du plaisir qu’il tire à contempler les fleurs ou les oiseaux, et surtout les arbres. Sa dernière photographie, prise en août 1973, le montre appuyé au tronc d’un pin noir du jardin botanique de l’université d'Oxford qu’il aime particulièrement. Cet amour de la nature se reflète dans son œuvre, notamment avec les Ents du Seigneur des anneaux, les bergers des arbres qui partent en guerre contre Saroumane, un ennemi aimant la machine, ou les Deux Arbres qui éclairent le Valinor dans Le Silmarillion. Le symbolisme de l’arbre est également au cœur de l’histoire courte Feuille, de Niggle, inspirée par les efforts véhéments et couronnés de succès d’une voisine de Tolkien pour que le vieux peuplier poussant devant chez elle soit abattu.

Les effets de l’industrialisation déplaisent fortement à Tolkien, notamment dans leur invasion des paysages ruraux de l’Angleterre : en 1933, il est bouleversé de ne presque rien reconnaître des lieux de son enfance lorsqu’il passe par l’ancien hameau de Sarehole, rattrapé par la croissance de la zone urbaine de Birmingham. Les brouillons de son essai Du conte de fées contiennent plusieurs passages désapprobateurs à l’égard des aéroplanes et des automobiles. Il ne se coupe pas pour autant du monde moderne : il possède même une voiture dans les années 1930, et s’il finit par l’abandonner, ce n’est que lorsque la Seconde Guerre mondiale entraîne un rationnement de l’essence. Toutefois, dans les années 1950, il s’oppose violemment à un projet de contournement routier d’Oxford qui entraînerait la destruction de nombreux monuments.

Litre lma suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10424#forumpost10424

.

Posté le : 04/01/2016 17:35

|

|

|

|

|

J..R.R.Tolkien 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

L'écrivain Influences Modernes

L’une des principales influences de Tolkien est l’auteur anglais William Morris, membre du mouvement Arts & Crafts. Dès 1914, Tolkien émet le désir d’imiter ses romances au style archaïsant, entrecoupées de poèmes, et entame la rédaction d’une histoire de Kullervo que son biographe Humphrey Carpenter décrit comme « guère plus qu’un pastiche de Morris». Le roman de Morris The House of the Wolfings, paru en 1888, prend place dans la forêt de Mirkwood, nom d’origine médiévale également repris dans Le Hobbit, et Tolkien avoue la « grande dette » qu’ont les paysages des marais des Morts dans Le Seigneur des anneaux envers The House of the Wolfings et The Roots of the Mountains, paru en 1889.

De nombreux critiques se sont penchés sur les ressemblances entre l’œuvre de Tolkien et les romans d’aventures de H. Rider Haggard, principalement Les Mines du roi Salomon 1885 et Elle 1887. Ce dernier présente une cité en ruine nommée Kôr, un nom repris tel quel par Tolkien dans les premières versions du Silmarillion, et la reine Ayesha, qui donne son titre au roman, évoque plusieurs aspects de Galadriel. Dans Les Mines du roi Salomon, la bataille finale et le personnage de Gagool rappellent la bataille des Cinq Armées et le personnage de Gollum dans Le Hobbit.

Les Hobbits, l’une des créations les plus fameuses de Tolkien, ont été en partie inspirés par les Snergs du roman d’Edward Wyke-Smith The Marvellous Land of the Snergs, paru en 1924. Ce sont des créatures humanoïdes de petite taille, aimant particulièrement la nourriture et les fêtes. Concernant le nom hobbit, Tolkien suggère également une possible influence inconsciente du roman satirique de Sinclair Lewis Babbitt, paru en 1922, dont le héros éponyme possède la même suffisance bourgeoise que les hobbits.

Mythologiques

Une influence majeure de Tolkien est la littérature, la poésie et la mythologie germaniques, notamment anglo-saxonnes, son domaine d’expertise. Parmi ces sources d’inspiration, le poème anglo-saxon Beowulf, les sagas norroises comme la Völsunga saga ou la Hervarar saga, l’Edda en prose et l’Edda poétique, le Nibelungenlied et bien d’autres œuvres liées en sont les principales.

Malgré les ressemblances de son œuvre avec la Völsunga saga et le Nibelungenlied, qui servirent de base à la tétralogie de Richard Wagner, Tolkien refuse toute comparaison directe avec le compositeur allemand, affirmant que Ces deux anneaux l’Anneau unique et l’Anneau des Nibelungen sont ronds, et c’est là leur seule ressemblance. Toutefois, certains critiques estiment que Tolkien doit en fait à Wagner des éléments comme le mal inhérent à l’Anneau et son pouvoir corrupteur, deux éléments absents des légendes originales, mais centraux dans l’opéra de Wagner. D’autres vont plus loin et estiment que Le Seigneur des anneaux se trouve dans l’ombre du plus monumental encore Anneau du Nibelung de Wagner.

Tolkien est formidablement attiré par le Kalevala finnois lorsqu’il le découvre, vers 1910. Quelques années plus tard, l’un de ses premiers écrits est une tentative de réécrire l’histoire de Kullervo88, dont plusieurs caractéristiques se retrouvent par la suite dans le personnage de Túrin, héros malheureux des Enfants de Húrin. Plus généralement, le rôle important de la musique et ses liens avec la magie sont un élément du Kalevala également présent dans l’œuvre de Tolkien.

Tolkien connaît bien le mythe arthurien, notamment le poème moyen anglais du XIVe siècle Sire Gauvain et le Chevalier vert, qu’il a édité, traduit et commenté. Toutefois, il n’apprécie pas ce corps de légendes outre mesure : trop extravagant, fantastique, incohérent, répétitif à son goût pour pouvoir constituer une véritable mythologie de l’Angleterre99 ». Cela n’empêche pas des motifs et échos arthuriens d’apparaître de manière diffuse dans Le Seigneur des anneaux, le plus évident étant la ressemblance entre les tandems Gandalf-Aragorn et Merlin-Arthur. Plus généralement, des parallèles apparaissent entre les mythes celtes et gallois et l’œuvre de Tolkien, par exemple entre l’histoire de Beren et Lúthien et Culhwch ac Olwen, un récit du Mabinogion gallois.

Catholiques

La théologie et l’imagerie catholiques ont participé à l’élaboration des mondes de Tolkien, comme il le reconnaît lui-même :

Le Seigneur des anneaux est bien entendu une œuvre fondamentalement religieuse et catholique ; de manière inconsciente dans un premier temps, puis de manière consciente lorsque je l’ai retravaillée. C’est pour cette raison que je n’ai pratiquement pas ajouté, ou que j’ai supprimé les références à ce qui s’approcherait d’une religion, à des cultes et à des coutumes, dans ce monde imaginaire. Car l’élément religieux est absorbé dans l’histoire et dans le symbolisme.

En particulier, Paul H. Kocher affirme que Tolkien décrit le mal de la façon orthodoxe pour un catholique : comme l’absence de bien. Il cite de nombreux exemples dans Le Seigneur des anneaux, comme l’œil sans paupière de Sauron : la fente noire de la pupille ouvrait sur un puits, fenêtre ne donnant sur rien. Selon Kocher, la source de Tolkien est Thomas d’Aquin, dont il est raisonnable de supposer que Tolkien, médiéviste et catholique, connaissait bien l’œuvre. Tom Shippey défend la même idée, mais, plutôt que Thomas d’Aquin, il estime que Tolkien était familier avec la traduction de la Consolation de la philosophie de Boèce réalisée par Alfred le Grand, également appelée Mètres de Boèce. Shippey soutient que la formulation la plus claire du point de vue chrétien sur le mal est celle de Boèce : le mal n’est rien. Le corollaire selon lequel le mal ne peut créer est à la base de la remarque de Frodon : l’Ombre qui les a produits peut seulement imiter, elle ne peut fabriquer : pas de choses vraiment nouvelles, qui lui soient propres ; Shippey pointe des remarques similaires faites par Sylvebarbe et Elrond et poursuit en affirmant que dans Le Seigneur des anneaux, le mal apparaît parfois comme une force indépendante, non comme la simple absence de bien, et suggère que les ajouts d’Alfred à sa traduction de Boèce sont peut-être à l’origine de ce point de vue. Par ailleurs, Tolkien appréciant beaucoup les Contes de Canterbury de Chaucer, il est possible qu'il ait eu connaissance de la traduction que celui-ci avait faite de La Consolation de Philosophie en moyen anglais.

Certains commentateurs ont également rapproché Tolkien de G. K. Chesterton, autre écrivain anglais catholique utilisant le merveilleux et le monde des fées comme allégories ou symboles de valeurs et de croyances religieuses. Tolkien connaît bien l’œuvre de Chesterton, mais il est difficile de dire s’il a vraiment constitué une de ses influences.

Dans l’essai Du conte de fées, Tolkien explique que les contes de fées ont cette particularité d’être à la fois cohérents en eux-mêmes et avec quelques vérités du monde réel. Le christianisme lui-même suit ce modèle de cohérence interne et de vérité externe. Son amour des mythes et sa foi profonde se rejoignent dans son affirmation selon laquelle les mythologies sont un écho de la Vérité divine, point de vue développé dans le poème Mythopoeia.

Œuvres Poèmes

Tolkien commence à rédiger des poèmes dans les années 1910. Il s’agit alors de sa principale forme d’expression, loin devant la prose. Ses vers sont le plus souvent inspirés par la nature, ou bien par des ouvrages qu’il étudie et apprécie, comme les Contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer ou Piers Plowman de William Langland. Un trait caractéristique de ses poèmes de jeunesse est leur représentation des fées, d’inspiration victorienne : de petits êtres ailés vivant dans les prés et les bois. Par la suite, Tolkien renie cette image traditionnelle de la fée, et ses Elfes s’en détachent. Néanmoins, le poème Goblin Feet publié en 1915 connaît un succès honorable et est réédité dans plusieurs anthologies, au grand désespoir de son auteur pour qui il symbolise tout ce qu’il en est venu à détester au sujet des elfes. Encouragé par ses amis du T.C.B.S., notamment par le concile de Londres de 1914, Tolkien envoie en 1916 un recueil de poèmes intitulé The Trumpets of Faery à la maison d’édition londonienne Sidgwick & Jackson, mais il est refusé.

Après son retour de la guerre, Tolkien délaisse quelque peu les vers pour se consacrer à la rédaction des Contes perdus, en prose. Il continue toutefois à publier des poèmes dans diverses revues au cours des années 1920 et 1930. Durant son séjour à Leeds, il entreprend de relater en vers allitératifs l’histoire de Túrin Turambar. Cet effort reste inachevé : Tolkien l’abandonne en 1925, après avoir rédigé un peu plus de 800 vers, pour se consacrer au Lai de Leithian, qui relate l’histoire d’amour de Beren et Lúthien en distiques octosyllabiques. Tolkien travaille sur le Lai pendant sept ans avant de l’abandonner à son tour en 1931, au vers 4 175, malgré les commentaires approbateurs de son ami C. S. Lewis. Les années 1930 le voient s’essayer à de longs poèmes sur la mythologie nordique les deux lais publiés en 2009 sous le titre La Légende de Sigurd et Gudrún ou la légende arthurienne l’inachevé La Chute d'Arthur, publié en 2013.

Les œuvres les plus connues de Tolkien, Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, contiennent de nombreux poèmes, décrits par Tolkien comme « partie intégrante du récit et de la représentation des personnages, mais qui laissent souvent les critiques circonspects. Le recueil de poèmes Les Aventures de Tom Bombadil 1962, composé en grande partie de versions remaniées de poèmes écrits et publiés dans les années 1920-1930, n’attire guère l’attention, mais il est dans l’ensemble bien accueilli par la presse et par le public.

Livres pour enfants

Dans les années 1920, Tolkien commence à inventer des histoires pour distraire ses enfants. Bon nombre d’entre elles, comme celles du bandit Bill Stickers littéralement colleurs d’affiches et son ennemi juré, le Major Road Ahead littéralement croisement avec une grande route, dont les noms s’inspirent de panneaux croisés dans la rue, ne sont cependant jamais couchées sur le papier. D’autres le sont, notamment Roverandom, écrit pour consoler le petit Michael qui avait perdu son jouet préféré, Monsieur Merveille, qui relate les mésaventures du héros éponyme avec son automobile, ou Le Fermier Gilles de Ham, qui acquiert toutefois un ton plus adulte au fil des relectures117. En outre, Tolkien écrit chaque année entre 1920 et 1942 une lettre illustrée censée venir du père Noël à ses enfants ; un recueil de ces Lettres du Père Noël a été édité en 1976.

Le plus célèbre des livres pour la jeunesse de Tolkien, Le Hobbit, est également issu d’un conte imaginé par Tolkien pour ses enfants. À sa publication, en 1937, il reçoit un excellent accueil de la critique comme du public, est nommé pour la Carnegie Medal et remporte un prix décerné par le New York Herald Tribune. Il est toujours considéré comme un classique de la littérature enfantine. Toutefois, quelques années plus tard, Tolkien pose un regard critique sur son livre, regrettant de s’être parfois laissé aller à un ton trop puéril. Les enfants intelligents possédant un goût sûr il semble y en avoir un certain nombre ont toujours distingué comme des faiblesses, je suis heureux de le dire, les moments où le récit s’adresse directement aux enfants.

Le Seigneur des anneaux et Le Silmarillion

Après le succès du Hobbit, l’éditeur de Tolkien, Stanley Unwin, le presse d’écrire une suite. Incertain, Tolkien commence par lui proposer un ouvrage très différent : Le Silmarillion, un recueil de légendes mythologiques imaginaires sur lequel il travaille depuis près de vingt ans.

En effet, c’est vers 1916-1917 que débute la rédaction de la première mouture des légendes du Silmarillion, Le Livre des contes perdus. Il s’agit alors d’un ensemble d’histoires racontées à Eriol, un marin danois du Ve siècle de notre ère, par les elfes de l’île de Tol Eressëa, située loin à l’Ouest. L’idée de Tolkien est alors de créer une mythologie pour l’Angleterre : la fin des Contes perdus, jamais rédigée, devait voir l’île de Tol Eressëa, brisée en deux, devenir la Grande-Bretagne et l’Irlande. Les elfes auraient progressivement disparu de leur ancien pays, et les chefs semi-légendaires Hengist et Horsa se seraient avérés être les fils d’Eriol. Tolkien abandonne assez tôt ce projet ambitieux de mythologie anglaise, mais il retient l’idée du marin humain servant de moyen de transmission des légendes elfiques : ce rôle est par la suite attribué à Ælfwine, un marin anglo-saxon du XIe siècle.

Dans les années 1920, les légendes du Silmarillion sont délaissées au profit du Lai des Enfants de Húrin, puis du Lai de Leithian. Tolkien retourne à la prose dans les années 1930 et rédige plusieurs textes liés : le mythe cosmogonique de l’Ainulindalë, deux ensembles d’annales, des précis sur l’histoire des langues Lhammas et la géographie du monde Ambarkanta. Au cœur de l’ensemble se trouve la Quenta Noldorinwa ou Histoire des Noldoli, qui prend ensuite le nom de Quenta Silmarillion.

Cet ensemble de textes reçoit un accueil pour le moins circonspect de la part d’Allen & Unwin, et dès décembre 1937, Tolkien entreprend la rédaction d’une suite au Hobbit. Il lui faut près de douze années pour terminer Le Seigneur des anneaux, un roman qui a presque totalement perdu le ton enfantin de son prédécesseur en se rapprochant davantage du monde ancien et noble du Silmarillion. À sa publication, en 1954-1955, le roman reçoit un accueil varié de la part de la critique, mais le public le plébiscite, notamment aux États-Unis après sa parution au format poche dans les années 1960. Sa popularité n’a jamais failli depuis : traduit dans une quarantaine de langues, il a été le sujet d’innombrables articles et ouvrages d’analyse et est sorti vainqueur de nombreux sondages réalisés auprès du public.

Le succès du Seigneur des anneaux assure à Tolkien que son Silmarillion, désormais très attendu, sera publié ; mais reste encore à l’achever. L’auteur passe les vingt dernières années de sa vie à travailler en ce sens, mais la tâche se révèle ardue et il ne parvient pas à l’accomplir, victime de ses hésitations et de la simple quantité de travail de réécriture et de correction à fournir pour le rendre cohérent avec les profondes modifications apportées par Le Seigneur des anneaux. Qui plus est, il se laisse fréquemment distraire en rédigeant des textes sur des points de détail en négligeant la trame principale : La sous-création en elle-même était devenue un passe-temps qui apportait sa propre récompense, indépendamment du désir d’être édité.

Publications posthumes

Le Silmarillion est toujours inachevé à la mort de Tolkien, en 1973. Il a fait de son troisième fils, Christopher, son exécuteur littéraire : il lui revient de procéder à l’édition de cet ouvrage. Il y travaille pendant près de quatre ans, avec l’aide de Guy Gavriel Kay, et réorganise les écrits hétéroclites et parfois divergents de son père sous la forme d’un texte continu, sans narrateur externe. Le Silmarillion paraît en 1977 et reçoit des critiques très variées : beaucoup jugent négativement son style archaïsant, son absence d’intrigue continue et son grand nombre de personnages.

Christopher Tolkien a poursuivi sa tâche éditoriale dans les années qui suivent, tout d’abord avec Contes et légendes inachevés 1980, une compilation de divers textes postérieurs au Seigneur des anneaux, de nature essentiellement narrative, puis avec les douze volumes de l’Histoire de la Terre du Milieu 1983-1996, une étude longitudinale des textes de son père ayant servi à l’élaboration du Silmarillion, ainsi que des brouillons du Seigneur des anneaux et d’autres écrits inédits. Les brouillons du Hobbit, laissés volontairement de côté par Christopher Tolkien durant l’élaboration de l’Histoire de la Terre du Milieu, ont été publiés à leur tour en 2007 par John D. Rateliff dans les deux volumes de The History of The Hobbit.

Dans les années 2000, Christopher Tolkien a édité deux ouvrages supplémentaires de son père : Les Enfants de Húrin 2007, une version indépendante, à part entière de l’histoire de Túrin, déjà relatée dans Le Silmarillion et Contes et légendes inachevés, puis La Légende de Sigurd et Gudrún, 2009, deux longs poèmes inspirés de la mythologie nordique. Ont suivi La Chute d'Arthur 2013, une relecture du mythe arthurien, et L'Histoire de Kullervo, reprise d'un épisode du Kalevala 2015.

Illustrations

Tolkien commence à dessiner et à peindre des aquarelles dans son enfance, une activité qu’il ne délaisse jamais totalement, bien que ses autres obligations ne lui laissent guère le loisir de s’y consacrer et qu’il se considère lui-même comme un artiste médiocre. Dessiner des personnages n’est pas son point fort, et la plupart de ses œuvres représentent donc des paysages, réels ou à partir des années 1920 imaginaires, inspirés par ses lectures le Kalevala, Beowulf ou la mythologie naissante du Silmarillion. En vieillissant, il délaisse en partie l’art figuratif au profit de motifs ornementaux, où l’on retrouve fréquemment la figure de l’arbre, qu’il griffonne sur des enveloppes ou des journaux.

Les récits qu’il imagine pour ses enfants sont également abondamment illustrés, qu’il s’agisse des Lettres du Père Noël, de Roverandom ou du Hobbit. Lorsque ce dernier est publié, il inclut quinze illustrations en noir et blanc de Tolkien dont deux cartes, qui réalise également la jaquette du livre. L’édition américaine comprend cinq illustrations supplémentaires en couleur. En revanche, Le Seigneur des anneaux, livre coûteux à produire, n’inclut aucune illustration de Tolkien. Trois recueils d’illustrations de Tolkien ont été publiés après sa mort : Peintures et aquarelles de J. R. R. Tolkien 1979, édité par Christopher Tolkien ; J. R. R. Tolkien : artiste et illustrateur 1995, plus complet, édité par Wayne G. Hammond et Christina Scull ; et enfin The Art of the Hobbit 2011, reprenant des illustrations relatives au Hobbit déjà publiées dans les deux ouvrages précédents, ainsi que plusieurs dessins et esquisses inédits.

Postérité

Tolkien a redonné vie à la fantasy ; il l’a rendue respectable ; il a fait naître un goût pour elle chez les lecteurs comme chez les éditeurs ; il a ramené les contes de fées et les mythes des marges de la littérature ; il a élevé le niveau » pour les auteurs de fantasy. Son influence est si puissante et omniprésente que pour bien des auteurs, la difficulté n’a pas été de le suivre, mais de s’en dégager, de trouver leur propre voix … Le monde de la Terre du Milieu, comme celui des contes de fées des frères Grimm au siècle précédent, est entré dans le mobilier mental du monde occidental.

Tom Shippey résume l’influence de Tolkien sur la littérature en disant qu’il a fondé le genre de l’heroic fantasy sérieuse : s’il n’est pas le premier auteur moderne du genre, il a marqué de son empreinte l’histoire de la fantasy grâce au succès commercial du Seigneur des anneaux, inégalé à l’époque. Ce succès donne lieu à l’émergence d’un nouveau marché dans lequel les éditeurs ne tardent pas à s’engouffrer, notamment l’Américain Ballantine Books qui édite également Tolkien en poche aux États-Unis. Plusieurs cycles de fantasy publiés dans les années 1970 témoignent d’une forte influence de Tolkien, par exemple L’Épée de Shannara de Terry Brooks 1977, dont l’histoire est très proche de celle du Seigneur des anneaux, ou Les Chroniques de Thomas Covenant de Stephen R. Donaldson, dont l’univers de fiction rappelle la Terre du Milieu. À l’inverse, d’autres auteurs se définissent par opposition à Tolkien et aux idées qu’il leur semble véhiculer, comme Michael Moorcock qui le fustige dans son article Epic Pooh ou Philip Pullman, mais comme le souligne Shippey, ils doivent eux aussi leur succès à celui rencontré par Tolkien.

En 2008, le Times classe Tolkien en sixième position d’une liste des 50 plus grands écrivains britanniques depuis 1945

En 2012, les archives de l'Académie suédoise révèlent que Tolkien faisait partie de la cinquantaine d'auteurs en lice pour le Prix Nobel de littérature en 1961. La candidature de Tolkien, proposée par son ami C. S. Lewis, est rejetée par le comité des Nobel : l'académicien Anders Österling écrit que Le Seigneur des anneaux n'est en aucun cas de la grande littérature. Le prix revient au Yougoslave Ivo Andrić.

Le philologue Carrière académique

La carrière académique de Tolkien, de même que sa production littéraire, sont inséparables de son amour des langues et de la philologie. À l’université, il se spécialise dans ce domaine et obtient son diplôme en 1915 avec le vieux norrois comme spécialité. Entre 1918 et 1920, il travaille pour l’Oxford English Dictionary et contribue à plusieurs entrées commençant par la lettre W ; par la suite, il déclare avoir appris davantage au cours de ces deux années que durant aucune autre période équivalente de son existence. En 1920, il devient professeur assistant reader de langue anglaise à l’université de Leeds, et se félicite d’y avoir fait passer le nombre d’étudiants en linguistique de cinq à vingt, soit davantage proportionnellement qu’à Oxford à la même date, soulignant que la philologie semble avoir perdu pour ces étudiants sa connotation de terreur, sinon celle de mystère. Il y donne des cours sur les poèmes héroïques en vieil-anglais, sur l’histoire de l’anglais, et sur divers textes en vieil et moyen anglais, ainsi que des introductions à la philologie germanique, au gotique, au vieux norrois et au gallois médiéval.

Après son arrivée à Oxford, Tolkien s’implique dans la querelle séculaire opposant, au sein de la faculté d’anglais, linguistes, Lang et littéraire, Lit. Il se désole de la situation qu’elle entraîne concernant les programmes : en effet, les règles phonologiques que doivent apprendre les étudiants en linguistique ne s’appuient pas sur l’étude même des textes en vieil et moyen anglais, dont la lecture n’est pas au programme, ce que Tolkien juge absurde. Il propose une refonte des programmes rendant optionnelle l’étude des écrivains du XIXe siècle, afin de laisser la place aux textes médiévaux. Cette réforme des programmes fait l’objet de violentes oppositions, dont celle de C. S. Lewis lui-même au début, mais est finalement adoptée en 1931. Malgré une opposition croissante après 1945, les programmes conçus par Tolkien restent en vigueur jusqu’à sa retraite.

Parmi ses travaux académiques, la conférence de 1936 Beowulf : Les Monstres et les Critiques a une influence déterminante sur l’étude du poème Beowulf. Tolkien est parmi les premiers à considérer le texte comme une œuvre d’art en soi, digne d’être lue et étudiée en tant que telle, et non comme une simple mine d’informations historiques ou linguistiques à exploiter. Le consensus de l’époque rabaisse Beowulf en raison des combats contre des monstres qu’il met en scène et regrette que le poète ne parle pas des véritables conflits tribaux de l’époque ; pour Tolkien, l’auteur de Beowulf cherche à évoquer le destin de l’humanité tout entière, au-delà des luttes tribales, ce qui rend les monstres essentiels.

En privé, Tolkien est attiré par les faits possédant une signification raciale ou linguistique, et dans sa conférence de 1955 L’Anglais et le Gallois, qui illustre sa vision des concepts de langue et de race, il développe des notions de préférences linguistiques inhérentes, opposant la première langue apprise, la langue de la coutume à la langue natale. Dans son cas, il considère le dialecte moyen anglais des West Midlands comme sa langue natale, et comme il l’écrit à W. H. Auden : Je suis des West Midlands par mon sang et j’ai pris goût au haut moyen anglais des West Midlands comme langue connue dès que je l’ai vu.

Tolkien apprend dans son enfance le latin, le français et l’allemand, que lui enseigne sa mère. Durant sa scolarité, il apprend le latin et le grec, le vieil et le moyen anglais, et se passionne pour le gotique, le vieux norrois, le gallois, qu’il découvre dans son enfance à travers des noms inscrits à la craie sur les trains qui passent non loin de sa maison à Birmingham, ainsi que le finnois. Ses contributions à l’Oxford English Dictionary et les instructions laissées aux traducteurs du Seigneur des anneaux témoignent de connaissances plus ou moins étendues en danois, en lituanien, en moyen néerlandais et en néerlandais moderne, en norvégien, en vieux-slave, en russe, en proto-germanique, en vieux saxon, en vieux haut-allemand et en moyen bas allemand.

Tolkien s’intéresse également à l’espéranto, alors jeune langue internationale, née peu avant lui. Il déclare en 1932 : J’ai de la sympathie en particulier pour les revendications de l’espéranto […] mais la principale raison de le soutenir me semble reposer sur le fait qu’il a déjà acquis la première place, qu’il a reçu le plus large accueil. Cependant, il nuance ultérieurement son propos dans une lettre de 1956 ; selon lui, le volapük, l’espéranto, le novial, etc., sont des langues mortes, bien plus mortes que des langues anciennes que l’on ne parle plus, parce que leurs auteurs n’ont jamais inventé aucune légende espéranto.

Langues construites

A Elbereth Gilthoniel, un poème sindarin écrit en tengwar publié dans Le Seigneur des anneaux et The Road Goes Ever On.

En parallèle à ses travaux professionnels, et parfois même à leur détriment au point que ses publications académiques restent assez peu nombreuses, Tolkien se passionne pour les langues construites. Amoureux des mots au-delà de son métier, il a une passion qu’il appelle son vice secret : la construction pure et simple de tout un vocabulaire imaginaire, avec son lot de notes étymologiques et de grammaires fictives. Pas moins d’une dizaine de langues construites figurent dans Le Seigneur des anneaux, au travers des toponymes ou des noms des personnages, de brèves allusions discursives ou de chants et de poèmes. L’ensemble participe à la vraisemblance du récit, chacun des peuples de la Terre du Milieu ayant ses traditions, son histoire et ses langues.

Tolkien aborde sa conception personnelle des langues construites dans son essai Un vice secret, issu d’une conférence donnée en 1931. La composition d’une langue, pour lui, relève d’un désir esthétique et euphonique, participant d’une satisfaction intellectuelle et d’une symphonie intime. Il dit avoir commencé à inventer ses propres langues vers l’âge de 15 ans, et son métier de philologue n’est qu’un des reflets de sa passion profonde pour les langues. S’il considère avant tout l’invention d’une langue comme une forme d’art à part entière, il ne conçoit pas qu’elle puisse exister sans avoir une mythologie propre, à savoir un ensemble d’histoires et de légendes accompagnant son évolution, comme le montre sa remarque sur l’espéranto. Il commence à concevoir ses langues avant la rédaction des premières légendes. Considérant qu’il existe un lien fondamental entre une langue et la tradition qu’elle exprime, il est naturellement amené à concevoir son propre legendarium dans lequel s’inscrivent ses langues : il affirme ironiquement n’avoir écrit Le Seigneur des anneaux que dans le but d’avoir un cadre rendant naturelle une formule de salutation elfique de sa composition.

Tolkien travaille durant toute sa vie sur ses langues construites sans jamais véritablement les achever. Son plaisir se trouve davantage dans la création linguistique que dans le but d’en faire des langues utilisables. Si deux d’entre elles le quenya et le sindarin sont relativement développées, avec un vocabulaire de plus de 2 000 mots et une grammaire plus ou moins définie, beaucoup d’autres auxquelles il fait allusion dans ses écrits sont tout juste esquissées. Ces diverses langues sont néanmoins construites sur des bases linguistiques sérieuses, avec une volonté de respecter le modèle des langues naturelles. Par exemple, le khuzdul, langue des Nains, et l’adûnaic, langue des hommes de Númenor, ressemblent par certains aspects aux langues sémitiques, en particulier dans leur structure trilitère ou dans la présence de procédés comme la mimation. Si le quenya des Hauts-Elfes est une langue à flexions comme le grec et le latin, son vocabulaire et sa phonologie sont conçus sur un modèle proche du finnois. Quant à la langue sindarine des Elfes Gris, elle s’inspire très librement du gallois dans certains de ses aspects phonologiques, comme les mutations de consonnes initiales ou lénitions. Les langues de Tolkien ne sont pas pour autant de simples copies des langues naturelles et elles ont leurs propres spécificités.

Tolkien imagine aussi plusieurs systèmes d’écriture pour ses langues : une écriture cursive les Tengwar de Fëanor et un alphabet de type runique les Cirth de Daeron sont illustrés dans le corps du Seigneur des anneaux. Un troisième système, les sarati de Rúmil, apparaît dans le cadre de la Terre du Milieu, mais Tolkien l’utilise également, à la fin des années 1910, pour écrire son journal.

Liste simplifiée des œuvres

Articles détaillés : Liste d'œuvres de J. R. R. Tolkien et Études sur J. R. R. Tolkien.

1936 : Beowulf : Les Monstres et les Critiques, essai

1937 : Le Hobbit, roman

1945 : Feuille, de Niggle, nouvelle

1947 : Du conte de fées, essai

1949 : Le Fermier Gilles de Ham, conte

1954-1955 : Le Seigneur des anneaux, roman

1954 : La Fraternité de l’anneau ancienne traduction : La Communauté de l’anneau

1954 : Les Deux Tours

1955 : Le Retour du roi

1962 : Les Aventures de Tom Bombadil, recueil de poèmes

1967 : Smith de Grand Wootton, conte

À titre posthume, ouvrages édités par Christopher Tolkien et d’autres :

1975 : Sir Gawain and the Green Knight, Pearl and Sir Orfeo, traduction de poèmes médiévaux

1977 : Le Silmarillion, roman

1980 : Contes et légendes inachevés, recueil de textes sur la Terre du Milieu

1982 : Monsieur Merveille, conte

1983 : Les Monstres et les Critiques et autres essais, recueil d'articles et de conférences

1983-1996 : Histoire de la Terre du Milieu 12 volumes, recueil de textes sur la Terre du Milieu

1998 : Roverandom, conte édité par Wayne G. Hammond et Christina Scull

2007 : Les Enfants de Húrin, roman

2007 : The History of The Hobbit édité par John D. Rateliff

2009 : La Légende de Sigurd et Gudrún, poèmes

2013 : La Chute d'Arthur, poème

2015 : L'Histoire de Kullervo, récit