|

|

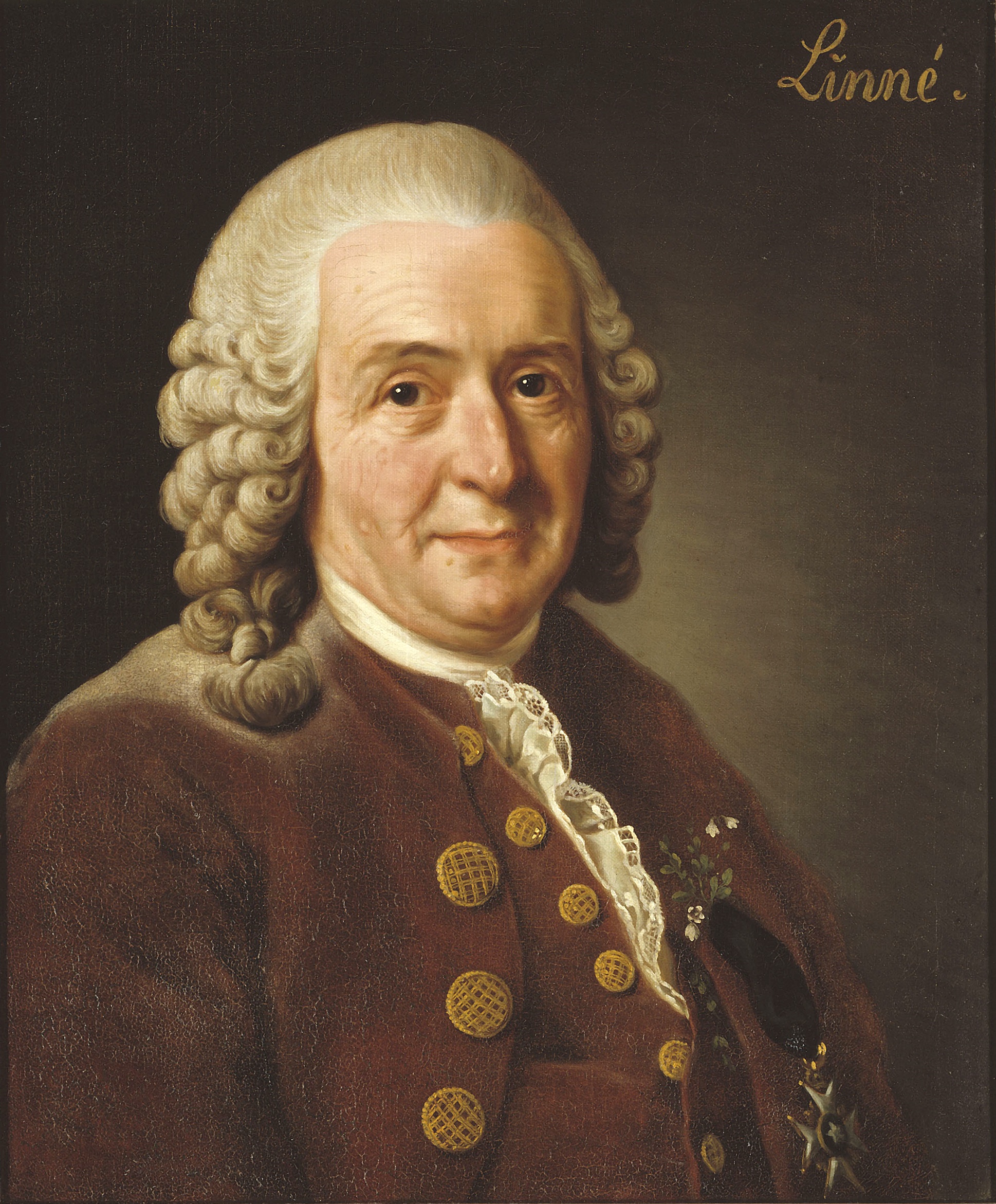

Carl Linnæus |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 10 janvier 1778 à Uppsala Suède meurt Carl Linnæus

puis Carl von Linné, à 70 ans après son anoblissement, né le 23 mai 1707 à Råshult Suède, médecin zoologiste, naturaliste suédois qui a fondé les bases du système moderne de la nomenclature binominale. Considérant, selon la formule d'Edward Coke Nomina si nescis, perit cognitio rerum la connaissance des choses périt par l'ignorance du nom, que la connaissance scientifique nécessite de nommer les choses, il a répertorié, nommé et classé de manière systématique l'essentiel des espèces vivantes connues à son époque en s'appuyant sur ses propres observations comme sur celles de son réseau de correspondants. La nomenclature qu'il établit alors, et la hiérarchisation des classifications en classe, genre, ordre, espèce et variété, s'impose au xixe siècle comme la nomenclature standard.

En bref

Fondateur de l'histoire naturelle moderne, Linné n'est pas le premier en date des naturalistes. Il y avait des anatomistes avant Vésale, des chimistes avant Lavoisier. Néanmoins, dans la perspective de l'histoire des sciences, Vésale, Linné et Lavoisier apparaissent comme des initiateurs dans les disciplines où ils se sont illustrés.

Selon Condillac, une science est une langue bien faite. Si la formule est vraie, l'histoire naturelle ne commence à exister comme science qu'à partir du moment où Linné la dote d'une langue positive, rigoureuse et universelle, de même que Lavoisier, inspiré par Condillac, crée la langue de la chimie. La science de Linné est loin d'être parfaite, mais elle est perfectible. Désormais les naturalistes savent ce que parler veut dire. Leur activité se déploie dans un univers du discours cohérent ; une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, telle est la norme du nouvel espace épistémologique où se regroupent les éléments d'un savoir constitué en raison.

L'histoire naturelle avant Linné est un domaine confus où s'accumulent les éléments disparates, réels ou légendaires, que la critique ne se soucie guère de départager. Le naturaliste est un compilateur, dont la curiosité encyclopédique entasse pêle-mêle les données de l'observation et celles de l'érudition philologique. Albert le Grand au XIIIe siècle, K. von Gesner et U. Aldrovandi au XVIe siècle sont partagés entre le respect de l'autorité incarnée par Aristote, Théophraste ou Pline, et le sens de la documentation, de l'information objective. Il leur arrive de classer leurs matériaux, faute d'apercevoir un meilleur ordonnancement, par ordre alphabétique. La révolution galiléenne introduit un ordre nouveau dans le monde matériel, soustrait à la juridiction de la physique aristotélicienne. L'ordre biologique résiste plus longtemps à l'exigence de la nouvelle raison, du fait de sa plus grande complexité, et aussi parce que le génie d'Aristote en ce domaine intervient comme un obstacle épistémologique difficilement surmontable. La zoologie, la botanique demeurent en état de sous-équipement conceptuel, en dépit des efforts méritoires de l'Anglais John Ray (1627-1705) et du Français Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), entre autres. Déjà s'esquissent des tentatives de classifications systématiques ; le problème de la méthode est clairement posé. L'œuvre de Linné n'est pas une création originale, mais la réussite qui vient couronner une série d'essais antérieurs.

Le mérite du savant suédois n'en demeure pas moins entier : grâce à lui, le seuil épistémologique de la science positive est franchi une fois pour toutes. L'histoire naturelle peut devenir, au XVIIIe siècle, une aventure de l'esprit et une passion de l'âme. La systématique

Fils d'un pasteur de campagne, né à Råshult (Suède), Linné manifeste dès l'enfance un intérêt exclusif pour les plantes et l'observation des réalités naturelles. Après des études dans les universités suédoises et sur le terrain, il acquiert en Hollande le grade de docteur en médecine et publie, en 1735, la première édition du Systema Naturae. Bientôt célèbre, professeur à l'université d'Upsal en 1741, il poursuit dès lors une carrière jalonnée de savants ouvrages ; sa gloire européenne lui vaut dans son pays un titre de noblesse. Il meurt, après des années obscurcies par la maladie, la même année que Voltaire et Rousseau.

Linné est d'abord un botaniste, et c'est à partir de ce domaine d'élection qu'il opère sa réformation de l'histoire naturelle. Le problème est posé par l'enrichissement des connaissances depuis que les savants de la Renaissance ont entrepris d'inventorier la richesse indéfinie du monde des plantes. À partir du XVIe siècle, les catalogues ne cessent de s'allonger, accablant les spécialistes sous la masse des informations. Pour que la raison reprenne ses droits, il faut découvrir un principe d'ordre, soumettant la variété des faits à une règle unitaire, elle-même fondée dans la nature des choses.

Reprenant sur ce point les idées de Ray et de Tournefort, Linné affirme : « La méthode, âme de la science, désigne à première vue n'importe quel corps de la nature, de telle sorte que ce corps énonce le nom qui lui est propre, et que ce nom rappelle toutes les connaissances qui ont pu être acquises, au cours du temps, sur le corps ainsi nommé ; si bien que, dans l'extrême confusion apparente des choses, se découvre l'ordre souverain de la Nature » (Systema Naturae, éd. 1766-1767).

La méthode correspond à la conversion de la réalité en un monde intelligible, schématisé selon les exigences de l'esprit scientifique. Le regard du savant opère une mutation du concret à l'abstrait. « La description, écrit Linné, est l'ensemble des caractères naturels de la plante ; elle en fait connaître toutes les parties extérieures ; elle doit comprendre pour chaque organe le nombre, la forme, la proportion et la position ; être faite dans l'ordre de succession des organes ; être divisée en autant de paragraphes séparés qu'il y a de parties distinctes, et n'être ni trop longue, ni trop succincte » (Philosophia botanica, 1751).

Avant Linné, les plus clairvoyants des botanistes avaient posé le problème de la détermination des espèces végétales sans pouvoir le résoudre. Devant la multiplicité des apparences, ils n'étaient pas parvenus à fixer des points exclusifs de ressemblance et de dissemblance susceptibles de permettre l'ordonnancement du domaine végétal dans son ensemble. Ray pensait qu'il fallait s'en tenir aux caractères des fleurs et des fruits ; Tournefort estimait qu'on devait y ajouter des caractères relatifs aux diverses parties de la plante. Ainsi les premières tentatives de systématisation ne permettaient pas de surmonter la diversité empirique.

Soucieux d'imposer dans la représentation de l'univers végétal un modèle descriptif opératoire, à la fois rationnel et universel, qui puisse s'appliquer aussi bien dans la géographie administrative ou dans l'art militaire, Linné, après des inventaires considérables, conclut que « la disposition des végétaux la plus recommandable doit être tirée du nombre, de la figure, de la proportion et de la situation de toutes les parties différentes de la fructification » (Philosophia botanica). Étamines et pistil fourniront le fil conducteur de la classification. Une rigoureuse économie de la pensée doit permettre, au sein des classes et des ordres, de désigner les espèces de chaque genre par un seul caractère distinctif, ce qui fonde une classification binaire. Les critères sexuels seront remplacés par d'autres dans le domaine de la zoologie, où ils ne fournissent pas une intelligibilité suffisante.

La première édition du Systema Naturae paraît en Hollande en 1735. Œuvre d'un homme de vingt-huit ans, elle se présente comme une brochure d'une dizaine de pages in-folio : deux pages pour les minéraux, trois pour les plantes, deux pour les animaux. De réédition en réédition, le document initial ne cessera de s'enrichir, jusqu'à devenir un ouvrage considérable, la bible des naturalistes. Le système linnéen des déterminations (classes, ordres, genres, espèces) et des dénominations s'est imposé dans tous les domaines intéressant les naturalistes, en dépit des résistances, dont celle de Buffon. L'histoire naturelle a désormais son code. Linné l'a dotée de termes nouveaux, si bien entrés dans les mœurs que l'on n'imagine pas qu'ils ont seulement deux siècles d'existence : flore, faune, mammifère, primate...

Le génie de Linné se situe dans le positivisme du regard qu'il porte sur la création ; il est le don de percevoir les êtres dans leur spécificité, mais aussi dans leurs rapports réciproques. Par la vertu du regard, la classification, fondée sur le choix de repères artificiels, semble rejoindre un ordre naturel. La systématique apparaît ainsi comme une phénoménologie et une morphologie. Nommer un être, c'est le mettre en place dans l'ensemble des êtres. La taxinomie n'est pas une mnémotechnique, mais une véritable science.

Histoire de son patronyme

Le grand nomenclateur que fut Linné, qui consacra sa vie à nommer la plupart des objets et êtres vivants, puis à les ordonner selon leur rang, eut lui-même maille à partir avec sa propre identité, son nom et même son prénom ayant été remaniés tant de fois au cours de sa vie qu’on ne dénombre pas moins de neuf binômes on voulait dire bi-noms, en deux noms et autant de synonymes.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la plupart des Suédois ne portent pas encore de noms patronymiques. Aussi le grand-père de Linné, conformément à la tradition scandinave, s’appelait Ingemar Bengtsson signifiant Ingemar, fils de Bengt et son propre fils, le père de Linné, fut d’abord connu sous le nom de « Nils Ingemarsson signifiant Nils, fils d’Ingemar.

Mais Nils, pour répondre aux exigences administratives lors de son inscription à l’université de Lund, doit choisir un patronyme. Sur les terres familiales pousse un grand tilleul. La propriété en porte déjà le nom : Linnagård ou Linnegård, toponyme formé de linn variante aujourd’hui obsolète de lind, tilleul en suédois et de gård, ferme. Plusieurs membres de la famille s’en sont déjà inspirés pour former des patronymes comme Lindelius à partir de lind ou Tiliander à partir de Tilia, tilleul en latin. Il est par ailleurs de bon ton, dans les milieux instruits de pratiquer le latin. Nils choisit donc une forme latinisée et devient Nils Ingemarsson Linnæus.

Honorant ensuite le très populaire souverain de Suède de l’époque Charles XII, en suédois Karl XII, 1682-1718, Nils donne le prénom du roi à son fils, qui débute donc son existence en s’appelant Carl Nilsson signifiant Carl, fils de Nils, puis Karl Linnæus, le plus souvent orthographié Carl Linnæus.

Lorsque Carl Linnæus s’inscrit à l’université de Lund à l’âge de vingt ans, son prénom est enregistré sous la forme latinisée de Carolus. Et c’est sous ce nom de Carolus Linnæus, qu’il publie ses premiers travaux en latin.

Parvenu à une immense notoriété et en qualité de médecin de la famille royale de Suède, il est anobli en 1761 et prend en 1762 le nom de Carl von Linné, Linné étant un diminutif à la française, selon la mode de l’époque dans nombre de pays de langue germanique de Linnæus et von étant la particule nobiliaire allemande. Dans le monde francophone comme en Suède, il est aujourd’hui communément connu sous le nom de Linné.

En botanique, où les citations d’auteurs sont souvent abrégées, on emploie l’abréviation standardisée L. Il est d’ailleurs le seul botaniste à avoir le grand privilège d’être abrégé en une seule lettre.

En zoologie, où il est d’usage de citer le nom patronymique complet de l’auteur du taxon, on emploie Linnæus ou sa graphie sans ligature latine Linnaeus, adoptée en anglais et plus pratique pour les utilisateurs de claviers dits internationaux à la suite des taxons qu’il a décrits, et plus rarement Linné, car c’est sous son nom universitaire Linnæus que ses principaux travaux de taxinomie zoologique jusqu’à 1761 ont été publiés sauf les 1 500 noms d’espèces d’animaux nouveaux établis en 1766/1767 dans la 12e édition de Systema naturae, pour lesquelles on utilise habituellement en français le nom d’auteur Linné. De plus, à la différence de son prénom Carolus, Linnæus n’est pas une transcription latine a posteriori, mais son véritable patronyme.

Quant à ses œuvres, elles furent publiées jusqu’en 1762 sous les noms de Caroli Linnæi qui est la forme génitive, signifiant « de Carolus Linnæus, ou encore Carl Linnæus ou seulement Linnæus. En 1762, sur la page de couverture de la seconde édition de Species plantarum, le nom est encore imprimé de cette manière. Mais ensuite, il n’apparaît plus imprimé que dans sa forme nobiliaire Carl von Linné ou Carolus a Linné le a ou ab étant la traduction latine de von. Dans quelques bibliothèques, il est généralement entré comme Linnaeus, Carolus Carl von Linné, d'autres utilisent Carl von Linné.

Généalogie de la famille de Linné.

Carl Linnæus naît le 23 mai 1707 à Råshult, dans la paroisse de Stenbrohult du comté de Kronoberg, dépendant à cette époque de la province suédoise méridionale du Småland. La région est riche en forêts et en lacs, l’environnement y est particulièrement propice à la contemplation et à l’observation de la nature.

Le père de Carl, Nils Ingemarsson Linnaeus 1674-1748 est alors un vicaire de l’église luthérienne et sa mère, Kristina Brodersonia 1688-1733 est la fille du pasteur de Stenbrohult, Samuel Brodersonius. Nils exerce cette charge d’assistant pastoral depuis son arrivée à Råshult en 1705, mais en 1709, à la mort de son beau-père, il devient lui-même le pasteur de la paroisse et la famille déménage de quelques centaines de mètres jusqu’au presbytère de Stenbrohult, au bord du lac de Möckeln.

Nils est un amoureux des plantes qui transmet sa passion à son jeune fils, permettant à celui-ci d’entretenir son propre jardin dès l’âge de 5 ans. Mais avec un père et un grand-père pasteurs, la destinée de Carl est de suivre leurs traces et de devenir aussi pasteur.

Carl quitte le foyer familial à 9 ans, le 10 mai 1716, pour entrer à l’école de Växjö à une quarantaine de kilomètres de Stenbrohult. Il poursuit ensuite ses études au lycée de la même ville, qu’il intègre le 11 juillet 1723 et qu’il quitte le 6 mai 1727.

Mais il ne montre guère d’enthousiasme pour les études et la vocation religieuse. Il préfère s’intéresser aux choses de la nature et y passer son temps. Ses camarades le surnomment déjà « le petit botaniste ». Les professeurs, notamment celui d’histoire naturelle, le Dr Johan Stensson Rothman 1684-1763, convainquent finalement les parents de Carl de ne pas lui imposer une carrière religieuse et de lui permettre de poursuivre des études de médecine.

C’est finalement son jeune frère, Samuel, qui succédant à son père et à son grand-père, deviendra pasteur de Stenbrohult.

Brillant étudiant de l’université d’Uppsala

Inscrit sous le nom de « Carolus Linnæus », il commence ses études à l’université de Lund en 1727. Il y reçoit notamment l’enseignement de Kilian Stobæus (1690-1742), le futur professeur et recteur de l’université, alors encore seulement docteur en médecine, qui lui offre son amitié et ses encouragements et lui ouvre ses collections et sa bibliothèque.

Cependant, sur les conseils de son ancien professeur de Växjö, le Dr Johan Stensson Rothman, il s’inscrit à la prestigieuse université d'Uppsala qu’il rejoint en septembre 1728, où il peut effectivement trouver la richesse générale de connaissance qui lui convient.

Fort peu développées à cette époque, les études de médecine n’étaient suivies que par une dizaine d’étudiants sur les cinq cents environ que comptait l’université et il n’était pas prévu que l’on puisse soutenir sa thèse de doctorat en Suède. Mais l’enseignement médical incluait une part importante de botanique, notamment l’apprentissage des caractères des plantes, de leurs vertus médicinales et de la manière de les préparer en pharmacie. Ces études furent sans doute le moyen, voire le prétexte, pour Carolus Linnæus de s’adonner à sa passion pour la botanique.

Arrivé à Uppsala sans un sou vaillant, il lui faut aussi subvenir à sa propre existence. Alors qu’à peine arrivé en ville, il visite le jardin botanique fondé par Olof Rudbeck 1630-1702, il est remarqué et pris en charge par Olof Celsius 1670-1756, le doyen de la cathédrale et oncle du savant Anders Celsius 1701-1744. Olof Celsius présente Linné à Olof Rudbeck le Jeune 1660-1740, lui-même médecin naturaliste, qui engage le jeune étudiant comme tuteur de ses fils et lui permet d’accéder à sa bibliothèque. Linné remplace un temps l’assistant de Rudbeck, Nils Rozén 1706-1773, alors en voyage à l’étranger.

Le jardin de Linné a été entretenu et peut actuellement se visiter à Uppsala

Linné a justement comme professeur Olof Rudbeck le Jeune, ainsi que Lars Roberg 1664-1742.

C’est à Uppsala, dès l’âge de 24 ans, qu’il conçoit sa classification des plantes d’après les organes sexuels et commence à l’exposer dans son Hortus uplandicus3.

C’est aussi à Uppsala, que Linné se lie d’amitié avec Peter Artedi 1705-1735, son aîné de deux ans, qui également issu d’un milieu d’église, destiné à devenir pasteur et venu étudier la théologie, s’intéresse finalement plus à l’histoire naturelle, particulièrement aux poissons.

À travers l’Europe : des voyages d’exploration à la notoriété

Il conduit des missions scientifiques en Laponie et en Dalécarlie, à l'époque régions inconnues. Il en rapporte une très riche collection de spécimens végétaux, animaux et minéraux et publie sa première étude qui utilise le système sexuel des plantes, Florula Lapponica qu'il améliora par la suite sous le nom de Flora Lapponica 1737. Bien qu’il donne des conférences de botanique et qu’il soit considéré à Uppsala comme un génie, il n’a pas encore de diplôme de médecine.

En 1735, il part aux Pays-Bas, avec l'intention d'y obtenir son diplôme de médecine et de publier ses écrits. Il met en forme ses notes et rencontre le botaniste Jan Frederik Gronovius 1686-1762 à qui il montre son manuscrit Systema Naturae. Celui-ci est si impressionné qu’il décide de financer son édition à Leyde4. En 1736, il fait un voyage à Londres où il rencontre les personnes en vue de l'université d'Oxford tel le physicien Hans Sloane, le botaniste Philip Miller et le professeur de botanique J.J. Dillenius. Il rentre à Amsterdam pour continuer l'impression de son travail Genera Plantarum, point de départ de sa taxinomie. Au cours de son séjour en Hollande, il rencontre également le droguiste Albertus Seba 1665-1736 et Herman Boerhaave 1668-1738 botaniste qui le met en relation avec l’influent George Clifford 1685-1760, président de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et botaniste distingué. Il étudie et travaille au cours de l'année 1737 dans le jardin du riche banquier. Clifford est en relation avec les marchands hollandais et les plantes collectées dans le monde entier sont ramenées à Linné qui s'efforce de les intégrer dans son Systema naturae5. Son jardin à Hartekamp était fameux à l'époque, puisqu'il y avait plus de mille espèces différentes. Linné y écrit en collaboration avec Georg Dionysius Ehret, illustrateur botanique, une description de jardin anglais, l’Hortus Cliffortianus, publié en 1737.

Dans le frontispice d'Hortus Cliffortianus il est fait allusion au mythe prométhéen et au thermomètre de Celsius. En effet on attribue à Linné l'inversion de l'échelle des degrés centigrades 0 °C : fusion et 100 °C : vaporisation

Il obtient enfin son titre de docteur en médecine, après un court séjour à l’université de Harderwijk, puis il part pour l’université de Leyde, plus prestigieuse, où il reste une année au cours de laquelle son ouvrage Classes Plantarum est imprimé. Avant de rentrer en Suède, il va à Paris où il fait la rencontre de Bernard de Jussieu et de Claude Richard à Trianon.

Retour en Suède

Il retourne alors en Suède, où, ne recevant pas de proposition qui le satisfasse, il exerce la médecine à Stockholm en se spécialisant dans le traitement de la syphilis.

Il se marie le 26 juin 1739 avec Sara Elisabeth Moræa 1716-1806, originaire de Falun. Ensemble ils auront sept enfants, deux garçons et cinq filles : Carl 1741-1783, Elisabeth Christina 1743-1782, Sara Magdalena 1744, morte à l’âge de quinze jours, Lovisa 1749-1839, Sara Christina 1751-1835, Johan 1754-1757 et Sofia 1757-1830.

Finalement, en 1741, il obtient la chaire de médecine à l’université d’Uppsala puis celle de botanique, fonction qu’il occupera jusqu’à sa mort. Dans le jardin botanique de l'Université, il arrange les plantes selon sa classification. Il effectue trois expéditions en Suède et inspire une génération d'étudiants. Les compte-rendus de voyages sont publiés en suédois afin d'être accessible à tous. Outre la pertinence des observations de la vie de tous les jours, ces œuvres sont aussi appréciées pour leur qualité littéraire.

Linné continue de réviser son ouvrage, Systema Naturae, qui ne cesse de grossir au fil des ans et à mesure qu'il reçoit des quatre coins du globe des spécimens de végétaux et d'animaux qu'on lui expédie et qu'il doit classer. De la brochure de dix pages du début deux pages pour les minéraux, trois pour les plantes, deux pour les animaux, son œuvre devient un ouvrage de plusieurs volumes. Quand il n'est pas en voyage, il travaille sur l'extension du domaine minéral et animal. Il est si fier de son travail qu'il se voit tel un nouvel Adam nommant la nature, au point qu'il avait coutume de dire Deus creavit, Linnaeus disposuit, ce qui traduit du latin signifie « Dieu a créé Linné a organisé »

Il plante en 1745 la première horloge florale dans le Jardin botanique d'Uppsala.

En 1747, il devient médecin de la famille royale de Suède et obtient un titre de noblesse en 1761.

À la fin de sa vie il est si célèbre que Catherine II de Russie lui envoie des graines de son pays. Il entre aussi en correspondance avec Joannes A. Scopoli, surnommé le Linné de l'Empire autrichien, qui était docteur et botaniste à Idrija, duché de Carniole en actuelle Slovénie. Scopoli lui a transmis toutes ses recherches et ses observations pendant des années, sans qu'ils pussent se rencontrer à cause de la distance. Pour lui rendre hommage, Linné a nommé Scopolia une espèce de la famille des solanaceae.

Les dernières années sont marquées par une santé déclinante. Il souffre de la goutte et de maux de dents. Une attaque en 1774 le laisse très faible et une seconde, deux ans plus tard lui paralyse la partie droite. Il meurt le 10 janvier 1778, à Uppsala, au cours d'une cérémonie dans la cathédrale, où il est par ailleurs enterré.

Six années plus tard, suivant ses instructions posthumes, sa veuve vendit sa bibliothèque, ses manuscrits et la plus grande partie de ses collections à un acquéreur qui en prendrait grand soin. Ce dernier, un jeune Anglais nommé James Edward Smith, fonda une société scientifique chargée de recevoir ces trésors et l'appela la Linnean Society of London, où les collections sont conservées, protégées dans un sous-sol, mais disponibles aux chercheurs.

Carl von Linné était membre de l'Académie royale des sciences de Suède et de l'Académie royale danoise des sciences et des lettres.

Son œuvre Systema Naturæ

L’ouvrage le plus important de Linné est son Systema Naturæ les systèmes de la Nature qui connaît de nombreuses éditions successives, la première datant de 1735. Chacune d’elles améliore son système et l’élargit. C’est avec la dixième édition, de 1758, que Linné généralise le système de nomenclature binominale.

Mais sa classification est parfois totalement artificielle. Ainsi dans la sixième édition de Systema Naturæ 1748, il classe les oiseaux dans six grands ensembles pour répondre, harmonieusement, aux six ensembles qu’il utilise pour classer les mammifères.

Il définit clairement certains groupes comme la classe des amphibiens. Pour cela, il utilise les animaux décrits ailleurs comme dans les œuvres de Seba, Aldrovandi, Catesby, Jonston ou d’autres auteurs. Mais, la plupart du temps, il décrit les espèces d’après des spécimens qu’il peut lui-même étudier.

Précurseur du racisme scientifique, il divise les Homo sapiens en quatre variétés en 1735, mais c’est dans la dixième édition, celle de 1758, qu’il introduit une classification de différentes espèces humaines avec l’homme blanc Homo europaeus en haut de l’échelle et l’homme noir Homo afer en bas voir Linné, Systema Naturae, 10e éd., 1758 t. I, p. 20

Species plantarum

C’est en 1753 que Linné fait publier Species plantarum les espèces des plantes où il décrit environ 8 000 végétaux différents pour lesquels il met en application de manière systématique la nomenclature binominale dont il est le promoteur.

Ses correspondances

Mises en vente par la veuve de Linné en 1783 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses filles, les très nombreuses lettres à Linné des plus grandes figures de l’époque du monde des sciences et des idées révèlent toute la richesse intellectuelle du personnage et mettent en lumière les controverses qui agitaient alors la pensée européenne.

Les perles de culture

Lors de son voyage en Laponie en 1732, Linné visite une pêcherie de perles au lac de Purkijaure. Il faut ouvrir des milliers de coquillages pour trouver les si rares perles : cela l’intrigue. De retour à Uppsala, il tente une expérience, introduit une petite dose de plâtre fin dans des moules perlières et replace celles-ci dans la rivière de la ville, la Fyris. Six ans plus tard, il récolte plusieurs perles de la taille d’un pois.

Il perfectionne la technique utilisant alors un fil d’argent pour tenir le granule générateur éloigné de la paroi de la coquille. La nacre peut ainsi se déposer régulièrement pour former une perle sphérique. Il vend son brevet en 1762, mais l’acquéreur néglige d’en tirer profit.

Ce n’est qu’en 1900 que l’invention de Linné est redécouverte lors de la lecture de ses manuscrits conservés à Londres. Au XXe siècle, les Japonais développent alors la culture perlière et en améliorent les techniques.

Ses idées

Nomenclature linnéenne Nomenclature binominale.

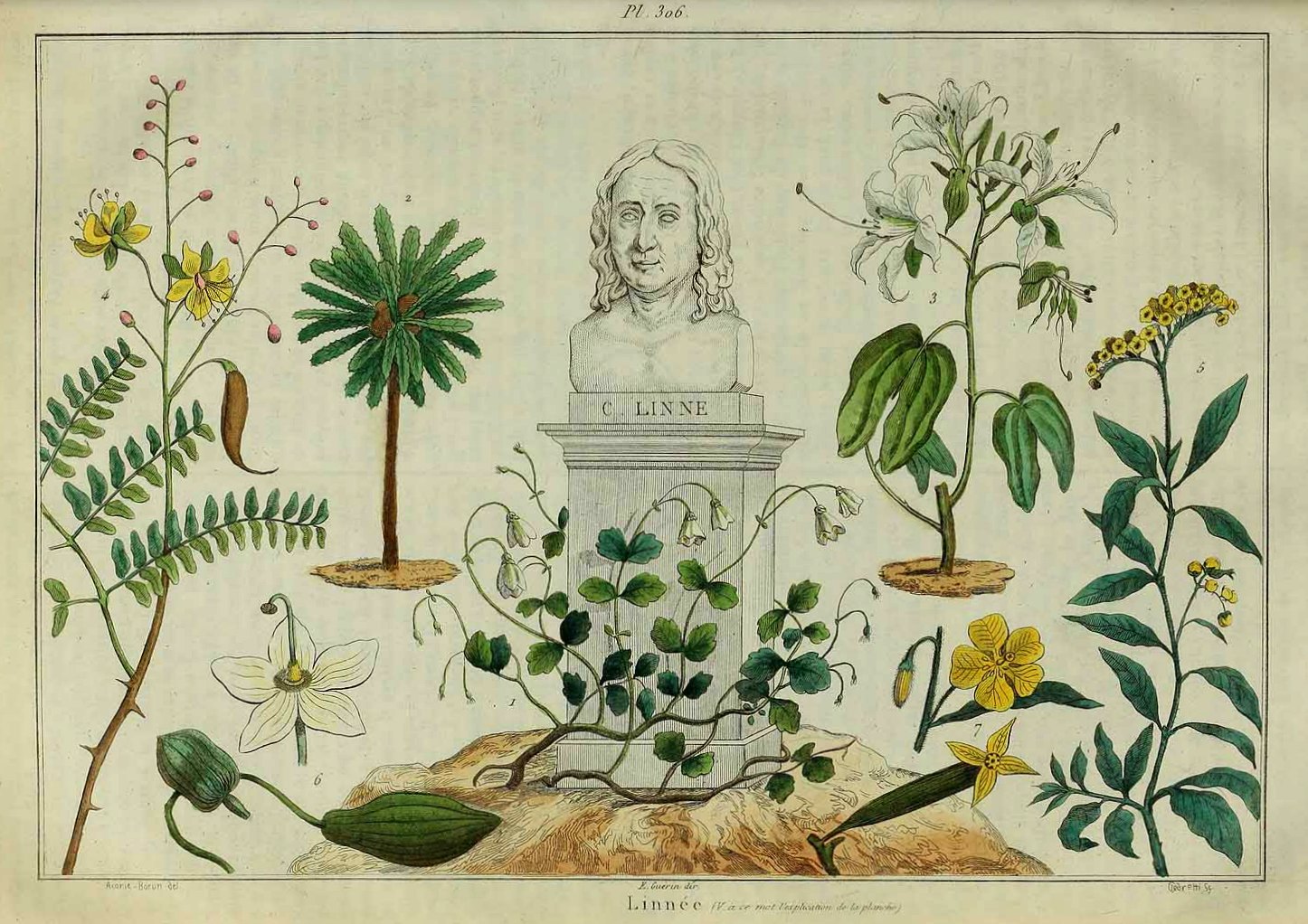

Linnée boréale, Linnaea borealis, fleur discrète de Laponie dont Linné avait fait son emblème.

Linné met au point son système de nomenclature binominale, qui permet de désigner avec précision toutes les espèces animales et végétales (et, plus tard, les minéraux) grâce à une combinaison de deux noms latins. Ce binom ou binôme suivant un usage erroné trop répandu comprend :

un nom de genre au nominatif singulier ou traité comme tel, dont la première lettre est une majuscule ;

une épithète spécifique, qui peut être un adjectif, un nom au génitif ou un attribut, s’accordant avec le genre grammatical masculin, féminin ou neutre du nom de genre. Il est écrit entièrement en minuscules. L’épithète évoque souvent un trait caractéristique de l’espèce ou peut être formé à partir d’un nom de personne, de lieu, etc.

Il faut dire correctement binom, comme le Code de Nomenclature zoologique 4e édition, 1999 le précise en français, traduction de l'anglais binomen qui fut traduit par erreur par binôme en anglais binomial. Les rédacteurs de la dernière version française ont rectifié cette grotesque erreur - il n'y a aucun rapport entre ce concept algébrique et le nom des organismes en nomenclature binominale. Le code de Botanique a malheureusement entériné cette confusion, et, pire, admet l'expression de nomenclature binomiale.

Le nom de l’espèce est constitué par l’ensemble du binom. Ces noms sont réputés latins, quelle que soit leur origine véritable grecque, chinoise ou autre, et écrits en alphabet latin lettres de a à z et ligatures æ et œ, comme en français, mais sans diacritiques ni accents.

Ce système binominal permet d’éviter de recourir aux noms vernaculaires, qui varient d’un pays à l’autre, voire d’une région à l’autre. Par exemple, le renard roux est appelé en japonais aka-kitsune, mais un naturaliste japonais comprendra le nom latin, international, de Vulpes vulpes.

Toutefois, avec la multiplication des recombinaisons, des synonymes et des interprétations divergentes d’auteurs, les « noms scientifiques » actuels sont parfois instables et difficiles à manier, comme d'ailleurs les noms vernaculaires.

Systématique fixiste

Linné est un naturaliste fixiste. Pour lui, les espèces vivantes ont été créées par Dieu lors de la Genèse et n’ont pas varié depuis. Le but premier de son système est de démontrer la grandeur de la création divine. L’ordre hiérarchique des taxons y est fondé sur des critères de ressemblance morphologiques et d’affinités supposées, sans établir de relation génétique ou phylogénétique entre les espèces.

Mais, par la suite, au fur et à mesure de l’avancée des connaissances, notamment à partir des travaux de Lamarck et de Darwin, la systématique a pris diverses formes (phénétique, évolutioniste, phylogénétique…, pour aboutir de nos jours à une systématique pragmatique au quotidien qui essaie de prendre en compte les diverses données propres à chaque méthode.

Fixité ou mutabilité des espèces

Linné a été longtemps considéré comme un tenant du fixisme, c'est-à-dire de l'invariabilité des espèces naturelles. On a relevé dans ses écrits, en particulier dans les œuvres de jeunesse, des formules affirmant que le nombre des espèces est égal à celui des formes créées à l'origine. Le mythe biblique de la Création, religieusement respecté par Linné, semble fermer définitivement au soir du sixième jour la période des initiatives créatrices.

Mais Linné est assez génial observateur pour découvrir des faits qui ne concordent pas avec ses présupposés théologiques. Il reconnaît de bonne heure des formes monstrueuses, déviations et aberrations par rapport au type, en lesquelles il voit d'abord des ratés de la Création, ou même des « plaisanteries » du Créateur. Seulement un monstre ne saurait se reproduire ; or en 1744, Linné constate que la Peloria, une « monstruosité » de la Linaire, se reproduit. « Une conclusion stupéfiante s'impose, écrit-il, à savoir que de nouvelles espèces peuvent surgir dans le règne végétal [...]. Il y a là [...] de quoi faire sauter les classes naturelles des plantes. »

Il faut donc admettre une certaine plasticité des espèces. Linné cède à l'évidence ; il accepte la thèse d'un devenir temporel de la création. Seuls les genres ont été fixés à l'origine ; dans les limites du genre, « les espèces sont l'œuvre du temps », précise un texte de 1762. Lamarck et Darwin iront plus loin, mais il y a chez l'auteur du Systema Naturae des pierres d'attente pour les transformismes à venir.

L'anthropologie de Linné

On peut dire que l'histoire naturelle de l'homme commence avec Linné. L'inventaire systématique de la création ne serait pas complet si l'homme n'y figurait pas à sa place. Cette place est une place d'honneur, la première de toutes, mais c'est une place parmi les autres : l'espèce humaine doit se soumettre à la même curiosité qui soumet à sa juridiction toutes les autres espèces vivantes. La péripétie décisive s'accomplit dans la dixième édition du Systema Naturae (2 vol., Stockholm, 1758-1759) : l'homme y figure parmi les « animaux à mamelles », et dans l'ordre des « primates » qui comprend aussi les singes supérieurs. Il ne s'agit pas là de classification seulement, mais aussi d'une description précise, énumérant les signes distinctifs qui caractérisent l'homme en tant qu'homme.

L'initiative de Linné renoue avec une tradition qui remonte à Aristote et à Galien, mais a été interrompue par l'intervention du christianisme ; celui-ci fait de la condition humaine une sorte de position intermédiaire entre l'animalité et la divinité. De même que l'avènement de la science moderne finit par avoir raison du tabou de la dissection, qui interdisait l'autopsie, de même la nouvelle intelligence impose le thème de l'anatomie et de la physiologie comparées. Tous les êtres vivants ont, à des degrés divers, des structures communes et un fonctionnement commun. Selon l'ordre anatomique, observe Linné, il n'y a pas de différence décisive entre l'homme et l'orang-outang.

L'Homo sapiens de Linné se distingue du grand singe anthropoïde (Homo sylvestris) par des marques psychologiques et sociologiques plutôt que corporelles. L'histoire naturelle de l'homme, telle que l'esquisse Linné, complète les données de l'anthropologie culturelle ; la description des races est associée à celle des genres de vie.

Le décor mythico-religieux

Le positivisme de Linné, s'il triomphe d'interdits millénaires, n'implique nullement une rupture avec la religion traditionnelle. Linné est un chrétien aussi convaincu que Newton, ce qui n'est pas peu dire. Le Système de la Nature, en ses éditions définitives, s'ouvre par une profession de foi ; la Nature proclame la gloire du Dieu de la Genèse, et le naturaliste accomplit une œuvre d'apologétique.

Le schéma théologique de la Création, bien loin de jouer le rôle d'un obstacle épistémologique, fournit des éléments d'intelligibilité, en particulier ceux de la finalité des êtres naturels et de la hiérarchie des formes vivantes. Le thème de la grande chaîne des êtres qui groupe toutes les réalités selon l'ordre ascendant d'une échelle ontologique est un présupposé de l'œuvre linnéenne. Cette échelle se retrouve chez tous les naturalistes du temps et fournit le principe d'un ordre de complexité et de dignité croissantes, à mesure que l'on passe des réalités les plus humbles, de la vie endormie dans les minéraux aux espèces végétales et animales. Les primates sont ainsi dénommés par Linné parce qu'ils constituent le couronnement de la nature aux confins du surnaturel.

Chez Linné, comme chez Newton, la foi n'est pas un obstacle à la science. La conviction religieuse cautionne la recherche scientifique ; elle fournit à celle-ci le présupposé de l'unité et de l'harmonie de la création ; le discours scientifique n'en demeure pas moins autonome ; il ne met en œuvre que des éléments d'une rigoureuse positivité.

Cette positivité est, chez Linné, celle du regard qui saisit l'unité des formes avec l'intuition divinatrice du génie. L'auteur du Système de la Nature n'est pas un biologiste ; il n'explique pas, ou, quand il se mêle d'expliquer, il explique mal. Il est un visionnaire du réel dont le coup d'œil a su embrasser à la fois la prodigieuse diversité des formes et leur prodigieuse unité. Mieux qu'un penseur ou un savant, Linné est, comme Goethe, un Augenmensch, un génie du regard. Georges Gusdorf

Linné et la Bible

Linné, comme d’autres scientifiques de son temps, éprouve des difficultés pour concilier le contenu de la Bible avec ses connaissances. Il explique ainsi que le jardin d'Éden était comme une île tropicale qui devait comporter une haute montagne. Celle-ci, dont le climat change avec l’altitude, offre des habitats pour les autres formes de vie habituées aux régions tempérées et arctiques.

Place de l'humanité

Linné a appliqué le concept de race à l'homme (ainsi qu'aux créatures mythologiques. La catégorie Homo sapiens fut subdivisée en cinq catégories de rang inférieur, à savoir Africanus, Americanus, Asiaticus, Europeanus et Monstrosus. Elles étaient basées au départ sur le lieu d'origine selon des critères géographiques, puis plus tard, sur la couleur de peau. Chaque « race » possédait certaines caractéristiques que Linné considérait comme endémiques pour les individus qui la représentaient. Les Indiens d'Amérique seraient colériques, rouges de peau, francs, enthousiastes et combatifs; les Africains flegmatiques, noirs de peau, lents, détendus et négligents ; les Asiatiques mélancoliques, jaunes de peau, inflexibles, sévères et avaricieux ; les Européens seraient quant à eux sanguins et pâles, musclés, rapides, astucieux et inventifs. On trouverait enfin dans la catégorie des hommes monstrueux les nains des Alpes, les géants de Patagonie et les Hottentots monorchistes. Par la suite, dans Amoenitates academicae 1763, il définit l'Homo anthropomorpha comme un terme fourre-tout pour une variété de créatures mythologiques et proches de l'homme, tels le troglodyte, le satyre, l'hydre, le phœnix. Il prétendit que ces créatures n'existèrent pas vraiment mais qu'elles étaient des descriptions inexactes de créatures ressemblant aux grands singes.

Dans son Systema Naturae il définit aussi l'Homo ferus comme « chevelu, muet et à quatre pattes ». Il y inclut aussi le Juvenis lupinus hessensis ou garçons-loups qui furent élevés par des animaux, pensait-il ; dans le même esprit on y trouve le Juvenis hannoveranus Pierre de Hanovre et la Puella campanica où Linné évoque la fille sauvage de Songy.

L’influence de Linné

Ses élèves et son influence Liste des étudiants de Linné.

Linné a eu une immense influence sur les naturalistes de son époque. Nombreux sont ceux qui viennent assister à son cours, apprendre sa méthode pour l’appliquer dans leur pays. Nombreux sont ceux qui s’embarquent pour des contrées lointaines pour y reconnaître la flore, Linné lui-même les nomme ses apôtres. Tous ces naturalistes trouvent avec la systématique et la nomenclature linnéenne un moyen de faire progresser les connaissances.

C’est avec sa collaboration que Philibert Commerson put écrire son traité d’ichtyologie. Il eut aussi quelques autres correspondants tels que Frédéric-Louis Allamand.

Parmi ses nombreux élèves, citons : Anders Dahl, Johan Christian Fabricius, Charles de Géer, Christen Friis Rottbøll, Daniel Solander ou Martin Vahl.

Il faut citer également le naturaliste suédois Peter Artedi (1705-1735). Les deux hommes se rencontrent à l’université d'Uppsala, se lient d’amitié puis se séparent, Linné partant pour la Laponie et Artedi pour la Grande-Bretagne. Avant leur départ, ils se lèguent mutuellement leurs manuscrits en cas de décès. Mais Artedi se noie accidentellement à Amsterdam où il venait réaliser le catalogue des collections d’ichtyologie d’Albertus Seba (1665-1736). Suivant leur accord, Linné hérite des manuscrits d’Artedi. Il les fait paraître sous le titre de Bibliotheca Ichthyologica et de Philosophia Ichthyologica, accompagné d’une biographie de leur auteur, à Leyde en 1738.

Son influence s’exerce à travers tous les continents : Pehr Kalm en Amérique du Nord, Fredric Hasselquist en Égypte et en Palestine, Andreas Berlin en Afrique, Pehr Forsskål au Moyen-Orient, Pehr Löfling au Venezuela, Pehr Osbeck et Olof Torén en Chine et en Asie du Sud-Est, Carl Peter Thunberg au Japon, Johann Peter Falck en Sibérie…

Son caractère égocentrique, conjugué à une extrême ambition, le conduit, comme Buffon, à persécuter ceux qui n’optent pas pour son système. Mais il est le premier, suivant en cela John Ray, à utiliser un concept clair d’espèce qui n’est en rien diminué par sa conviction de l’immuabilité des espèces.

Dans son roman d'anticipation Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne met en scène le personnage de Conseil, domestique du professeur Aronnax, qui classe systématiquement toutes les espèces rencontrées durant le voyage selon le système linnéen.

Les critiques

Contrairement à la plupart des naturalistes européens qui reconnaissent la révolution linnéenne, des naturalistes et des philosophes français comme Julien Offray de La Mettrie, Denis Diderot, Buffon ou Maupertuis critiquent la systématique linnéenne. Ce qui lui est reproché est son caractère artificiel et fixiste. L’entreprise de Linné ne fait que partiellement appel à la raison, et peu d’incitation à l’expérimentation. Ils lui reprochent aussi une démarche empreinte de religiosité car Linné se voit en nouvel Adam décrivant et nommant la création. Pour toutes ces raisons les philosophes des Lumières en France ne peuvent le reconnaître comme l’un des leurs. Finalement, des idées de Linné, seule la nomenclature binominale survivra.

Le prénom Linnea

Courant en Suède, le prénom « Linnea » dérive d’une fleur des bois, nommée Linnaea borealis, en hommage à Carl von Linné, par son professeur Jan Frederik Gronovius.

Sociétés linnéennes

Hommage

Le portrait de Carl von Linné figure sur le billet de banque suédois de 100 couronnes.

Plusieurs voies de circulation en France et une en Belgique ont été nommées Rue Linné.

bibliographie Œuvres de Linné

La liste ci-dessous est limitées aux principales publications la date indique la première édition

Præludia sponsaliarum plantarum 1729

Fundamenta botanica quae majorum operum prodromi instar theoriam scientiae botanices per breves aphorismos tradunt 1732

Systema Naturae 1735

Fundamenta botanica 1735

Bibliotheca botanica 1736 Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis huc usque editos secundum systema auctorum naturale in classes, ordines, genera et species

Critica botanica 1736

Genera plantarum Ratio operis 1737

Corollarium generum plantarum 1737 sur Gallica

Flora lapponica 1737 Flora lapponica exhibens plantas per Lapponiam Crescentes, secundum Systema Sexuale Collectas in Itinere Impensis

Ichthyologia 1738, où Linné publie les travaux de son collègue et ami Peter Artedi décédé accidentellement

Classes plantarum sur Bibliotheca Augustana

Hortus Cliffortianus 1738

Flora suecica 1745

Fauna suecica 1746

Hortus Upsaliensis 1748

Philosophia botanica 1751

Species plantarum 1753

Flora anglica 1755

Animalium specierum, Leyde : Haak, 1759

Fundamentum fructificationis 1762

Fructus esculenti 1763

Fundamentorum botanicorum partes I et II 1768

Fundamentorum botanicorum tomoi 1778

Posté le : 08/01/2016 16:49

Edité par Loriane sur 10-01-2016 18:27:42

Edité par Loriane sur 10-01-2016 18:29:11

Edité par Loriane sur 10-01-2016 18:30:18

|

|

|

|

|

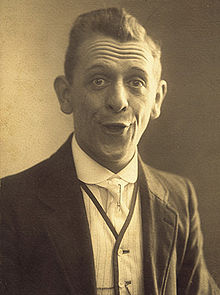

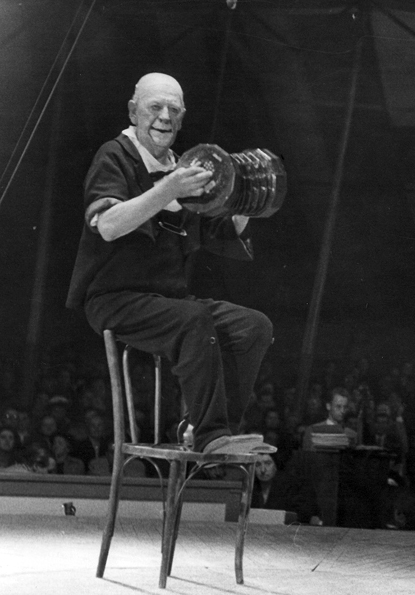

Le clown Grock |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

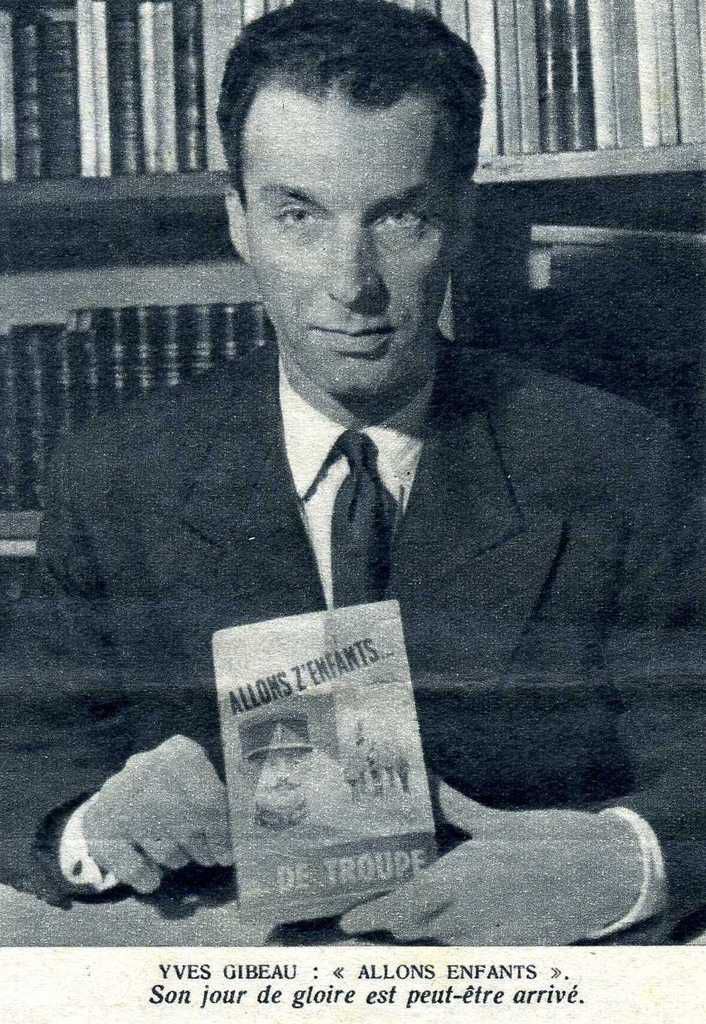

Le 10 janvier 1880 naît Charles Adrien Wettach, dit Grock

à Loveresse, canton de Berne Suisse, mort le 14 juillet 1959 à Imperia en Italie, à 79 ans, clown, musicien, acteur Suisse, Grock est considéré par ses pairs comme le plus grand clown musical du XXe siècle. Il a conquis, en 60 ans de music-hall mondial, en 15 langues et sur autant d'instruments, des millions de spectateurs, et a composé plus de 2 500 mélodies.

En bref

Né en Suisse, dans une famille d'horlogers, Adrien Wettach fut d'abord acrobate amateur. Après avoir débuté en Hongrie, il devint le partenaire d'un clown nommé Brick et prit son nom de scène : Grock. Lorsque Brick se maria, Grock rejoignit le célèbre Antonet. En passant de la piste à la scène, à Berlin, ils essuyèrent d'abord des échecs, puis, maîtrisant leur technique, ils obtinrent un engagement à Londres en 1911. Deux ans plus tard, Grock met au point un numéro avec lequel il fera rire le monde entier et qu'il conservera jusqu'à la fin de sa carrière. Son héros est un nigaud qui, placé au milieu d'instruments de musique, cherche les cordes de son violon alors qu'il tient celui-ci du mauvais côté et s'efforce de s'asseoir plus près du piano en tirant ce dernier plutôt que le tabouret et ponctuant ses découvertes du célèbre : « sans blââgue ! ». Assimilé à la catégorie des clowns musicaux, Grock était aussi excellent acrobate ; son art, plus proche par ailleurs du music-hall, tendit vers une certaine forme d'universalité. En 1924, il quitta l'Angleterre et passa sur le continent. Il fit ses adieux à la scène, à Hambourg, en 1954.

Grock écrivit plusieurs livres parmi lesquels figure son autobiographie, Ma Vie de clown Die Memoiren des Königs der Clowns, 1956. Michèle Grandin.

Sa vie

1880 Naissance à Loveresse de Charles Adrien Wettach, fils de Jean Adolphe Wettach, horloger, aubergiste et cabaretier1

1880 déc. - 1882 avril : La Neuveville

1882 avril - automne : Le Landeron, Moulin-de-la-Tour

automne 1882 - 1885 octobre : Le Landeron, Rue de Soleure

1885 octobre - 1887 Le Locle, Rue de France

1887 - fin 1889 Col-des-Roches, Café National et bureau postal tenu par la mère. Fasciné par le cirque Wetzel, il joue au cirque pour ses copains.

fin 1889 - été 1891 : Les Replattes

été 1891 - 1892 printemps Bienne, Rue Haute

1892 printemps - 1893 février : Bienne, Rue du Milieu

Premier spectacle il a 13 ans

Café Paradisli à Bienne

1893 février - 1894 avril : Bienne, café Paradisli , Faubourg du lac

premières représentations avec sa sœur Jeanne, les Paradiesli-Folies

numéro musical en frappant sur des bouteilles plus ou moins remplies d'eau

homme serpent

morceau d'acrobatie avec sa sœur au piano

mange une portion de spaghetti avec les pieds

1894 avril - 1895 mai : Villeret, Auberge du Cerf

1894 : il fait quelques stages au cirque Weitzel, qui a ses quartiers d'hiver dans la région ; il observe les artistes et apprend le jonglage, l'acrobatie, le mime, le contorsionnisme, la musique et la danse

1894 mai : funambule, il traverse la place du marché neuf de Bienne en marchant sur une corde.

Début d'un apprentissage d'horloger 6 semaines

1895 mai - 1895 juillet : Villeret, La petite copè

1895 juillet - 1896 juillet : Malleray, rue Schäublin 3

1896 - 1897 octobre : Bienne, Rue Franche 29

1896 : 1re tournée avec sa sœur Jeanne à Berne, Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Schaffhouse et Soleure

La Hongrie

1897 juillet Départ avec sa sœur Jeanne pour la Hongrie.

1897 Professeur de français pour les 3 fils d'un baron.

1899 Travaille à Budapest chez un fabricant d'instruments et comme violoniste.

Premiers pas de clown

1900 - Premiers pas comme partenaire du clown Alfred Prinz sous le nom d'Alfrediamos

Hiver : Accordeur de piano itinérant l'hiver, période pendant laquelle les cirques ne tournent pas.

Engagé par le cirque Krateily avec Prinz

1902 - Fin du travail avec Prinz, qui se marie.

Lyon avec Achille Conche. Cirque des frères Barazetta.

1903 - Cirque national suisse comme caissier, puis numéro avec Marius Galante qui avait eu du succès avec l'espagnol Brock. Il n'est pas enthousiaste de ce nom, il le change en Grock

Octobre à Nîmes : dans les arènes, 1re représentation de Brick et Grock

1904 - Brick et Grock sont engagés par le cirque Medrano

1906 - avril : Buenos Aires où il rencontre les célèbres Antonet 1er clown du Cirque de Paris et Little Walter. Alors qu'Antonet porte un frac élégant, Grock est coiffé d'une calotte de feutre, vêtu d'un immense paletot. Ses yeux de chien battu, son sourire de nigaud et son maquillage blanc lui composent un faciès malicieux à l'expression enfantine

1907 : Il tombe amoureux de Inès Della Casa, une chanteuse italienne de 17 ans avec qui il se mariera plus tard. Il tombe amoureux de Louise Bullot, artiste de Paris.

Marseille : Grock & Antonet remportent un gros succès. Tournée en Espagne

1909 : Il sait négocier son succès, les gages augmentent. Il s'achète une voiture de luxe de marque Grégoire.

1911 : Achat pour ses parents d'une résidence à Saint-Maur-des-Fossés près de Paris.

Variété et music-hall

1911 août Théâtre de Variété de Berlin Wintergarten. La première est un désastre. Grock remanie le programme, après un mois ils sont l’attraction. Engagement à Londres

1912 déc. Folies Bergère à Paris

1913 Rencontre avec Géo Lolé qui prend le rôle de conférencier du sérieux. Tournée en partant de Copenhague et ensuite l’Allemagne, la Hongrie et l’Autriche.

1914 Tournée en Russie, arrêtée car la guerre éclate.

1914 août Mariage avec Loulou à Copenhague et retour en Suisse où il est déclaré inapte au service militaire

1914 voyage à Paris chez ses parents.

1914 noël Olympia musical-hall alors proche de la banqueroute à Paris et tournée en province. Gros succès, l’Olympia est sauvé.

1915 sept. - 1916 mai Engagement avec Hayem Friedmann qui sera mobilisé au Coliseum à Londres

1916 Fondation avec le musicien Leon Silbermann de la maison d’édition L. Silbermann & A. Grock. Grock écrit toutes les chansons dont quelques-unes seront interprétées par des stars anglaises

1916 Sa sœur Jeanne se marie avec son ancien partenaire Geo Lolé qui se trouve sur le front.

1916 mai Rencontre avec le Hollandais Max van Embden 21 ans. Grock & Max font une tournée en Angleterre et Écosse.

1918 4 septembre, sa femme Loulou meurt de la tuberculose.

1919 A nouveau les Folies Bergère, Grock & Max font un triomphe. La solitude lui pèse, il se souvient d'Inès Della Casa qu'il avait aimée en 1907 en Amérique du Sud et qui vit séparée de son mari, il ne pourra l'épouser qu'en 1923.

1919 3 décembre, tournée au USA avec Inès et Max jusqu'à fin décembre 1920. Il est déçu du public américain. ..Pour les Yankees j’étais trop doux, trop peu excité et excitant...

1921 Grande-Bretagne jusqu’au 21 avril 1924 départ à cause de problèmes fiscaux.

1922 Il construit une villa pour ses beaux-parents à Oneglia/Imperia, sur la Riviera italienne. Il y habite dès 1924.

1922 Tournée en France et en Allemagne en commençant par L’Empire à Paris, il reprend Lolé comme partenaire.

1925 Film réalisé par Jean Kemm.

1927 Il joue de nouveau avec Max. Leur numéro est filmé et ils sortent un disque.

Il doit se séparer de Max qui demande des cachets plus élevés. Il joue à nouveau avec Lolé.

1927, Rencontre avec le fabricant d’accordéon Hohner qui lui demande de faire son numéro avec cet instrument. Il accepte à condition que ce dernier ait un clavier de piano. Hohner développe un tel instrument.

1930 Déménagement dans la maison qu’il s'est fait construire à Oneglia quartier d'Imperia en Italie, la villa Bianca nom de sa fille adoptée de 50 pièces dont le belvédère géant domine un parc de 2 hectares où l'effigie du clown est partout. Cette construction est un mélange de style perse, baroque, liberty et rococo, entourée par un jardin fascinant.

1930 Automne, commencement du tournage d’un film produit par lui-même en 5 langues.

1931 24 février, première à Berlin.

1931 Juillet il se rend compte que les propriétaires de la société de distribution sont partis avec son argent. Son film ne peut pas être distribué en Grande-Bretagne à cause de ses arriérés fiscaux. Il est couvert de dettes.

Avant-guerre

1934 - 24 janvier, Hitler voit son spectacle au Deutsche Theater à Munich et le félicite. Il revient 13 fois ! Grock pend des portraits d'Hitler dans sa villa5.

1934 - Noël Les nazis ne plaisent pas à Lolé, qui part chez sa femme à Paris

1938 Tournage d'un film publicitaire en couleur pour Hohner. Grock ne peut présenter le film qu'à condition de présenter un certificat d'arianité. Hitler commence à lui déplaire.

La guerre

1939 6 mai, il décide mettre fin à sa carrière, il se retire dans sa villa.

1940 17 avril, Goebbels lui demande de faire des représentations dans les hôpitaux de guerre.

1943 Oneglia est bombardée mais sa villa est épargnée.

1944 31 août, fuite en sécurité en Suisse à Zurich.

1944 Automne, il remonte sur scène.

1945 janvier, Lausanne où il prend domicile.

Après-guerre

1945 8 mai, capitulation de l'Allemagne nazie, il reprend ses tournées, gros succès malgré les accusations de nazisme.

1946 Il est proche de la ruine : à cause de la dévaluation du mark allemand et de la lire italienne, sa fortune ne vaut plus rien.

1950 Nouveau film « Au revoir, Mr Grock ». 1re mondiale au cinéma Métropole à Lausanne dans l'immeuble-même où il habite.

1951 Création d'un cirque de variété, grâce à un manège tournant de 9 mètres de diamètre cirque Grock de 4 500 places, 140 employés et 60 roulottes qui permet de le voir de tous les côtés. Première à Hamburg le 24 mars 1951 avec Schatz, gros succès.

1953 Mai, à Zurich commence sa dernière tournée en Suisse.

1954 10 octobre, dernière représentation dans son manège à Hamburg.

1957 Représentations à la télévision italienne

L'homme

Il parlait 6 langues couramment : français maternelle, anglais, italien, allemand, espagnol et hongrois.

Il jouait de 24 instruments en particulier le violon miniature.

De son Jura bernois natal, il a gardé une formation de sourcier, qu'il a utilisé de temps en temps.

Féru d'automobiles, il s'y ruinera, aura plusieurs accidents plus ou moins graves.

Il est nommé dans le 232e des 480 souvenirs cités par Georges Perec dans Je me souviens.

Il était franc-maçon, membre de la Grande Loge suisse Alpina.

Famille

Son père Jean Adolphe Wettach Reconvilier 1853-France 1921 horloger, aubergiste, cabaretier chanteur de jodel, guitariste,..., s'était distingué jeune en faisant l'acrobate et le pitre

1876-1880 horloger rhabilleur et paysan

1891 Bienne, horloger remonteur chez Brandt & Cie futur Omega

1893 Bienne, Restaurant Paradiesli faillite en 1894

1894 Villeret, Hôtel du Cerf

1895 Malleray,

1896 Bienne,

dès 1896 pas d'emploi fixe

1911 Saint-Maur-des-Fossés France

Sa mère Cécile née Péquegnat Loveresse 1853-Oneglia 1951

Sa sœur Jeanne 1881-1971

fait du piano dans les cafés-concerts en Russie

travaillera dans sa maison d'édition

Son beau-frère et partenaire Geo Lolé 1969 épouse sa sœur Jeanne en 1916

Sa sœur Fanny 1883-1955 Lucerne chez qui il habite en automne 1944

Sa nièce Madeleine Zurich chez qui il habite en été 1944

son petit neveu Raymond Naef 1948- a écrit « Grock ein Wiederentdeckung des Clowns

Sa sœur Cécile 1889-1970 épouse de Georges Bessire

Son frère Adolphe 1891-1892, qui s'est noyé dans un ruisseau

Sa 1re femme Louise Bullot dite Loulou 1875-4 septembre 1918

Sa 2e femme Inès Della Casa 1890-1974 née Ospiri

Sa fille adoptive Bianca 1909-1978 fille d'Inès Della Casa

Suit des cours au conservatoire de Turin

Sa petite fille Adrienne

Son petit fils Richard Wettach

Son arrière petit fils Florian Wettach

Son arrière petite fille Julie Wettach

Partenaires

Sa sœur Jeanne 1893-août 1897.

Alfred Prinz duo Alfrediamos 1899-mars 1900

Marius Galante dit Brick, Brick & Grock oct. 1903-juin 1907

Antonet Umberto Guillaume sept. 1907-sept. 1913

Georges Laulhé dit Lolé sept. 1913-juin 1914, en 1914 mobilisé, en 1916 marie sa sœur Jeanne,1924-1926 1927-1935

Moretti (déc. 1914-juin 1915

Hayem Friedmann juin 1915-mai 1916

Belin Fante mai 1916-juin 1916

Max von Embden juin 1915-avril 1924, Grock & Max

Lolé sept. 1924- sept 1925

Louis Allary sept. 1925- déc 1926

Max von Embden janv 1927-Févr 1932, Grock & Max

professeur Jean Niard 1932-1945 remplacement

Lolé mars 1932- déc. 1935

Alfred Schatz janv 1936- avril 1939

Jérôme Medrano fils, 1907-1998 janv 1937- oct 1937remplacement

Alfred Schatz automne 1941- printemps 42 camps de blessés

Sisto Lorrenzoni 1944-avril 1945

Max von Embden noël 1945 Grock & Max

Max von Embden mars 1947-mars 1949 Grock & Max

Louis Maïss mars 1949-oct. 1949

Alfred Schatz nov. 1949- oct. 1954

Max von Embden août-sept 1957 5 shows TV italiennE

Impresarios

1911 Marinelli

1914 Percy Riess

1924 Henri Lartigue

Entreprises

La maison d'édition L. Silbermann und A. Grock fondée avec le musicien Leon Silbermann en 1916. Sa sœur Jeanne y travaille.

Son manège tournant -9 m de diamètre - 4500 places trouvé par son neveu Jean-Jacques Bessire + une tente à 4 mats , 14 roulottes, 7 tracteurs, une grue et quelques camions.

L'entreprise Perfectone à Bienne, spécialiste en appareils acoustiques de précision, créée par ses neveux Henri et Jean-Jacques Bessire, il est l'actionnaire principal.

Gags

son expression Sans blague...

son numéro saut de la chaise : être debout dans une chaise percée, par un saut il se retrouve assis sur le dossier, un pied sur le bord de la chaise et l'autre jambe sur le genou, son petit accordéon toujours en main.

Avant de se mettre au piano, rapprocher ce dernier au lieu de pousser la chaise.

Le petit violon qu'il prend dans une immense valise.

Bricolages, inventions

Machine à mélanger les cartes

L'accordéon à touches silencieuses, trop cher pour être fabriqué !

L'idée d'ajouter un clavier de piano à un accordéon, réalisé par Hohner

La piste tournante de son cirque

sa serrure antivol, inventée par Lucien Witz

et d'autres

Maisons

Villa Bianca à Impéria en 2007

Achat pour ses parents d'une résidence dans Le Parc Saint Maur France

1922 Construction d'une Villa à Oneglia/Imperia

1928 Achat de la propriété voisine pour éviter la construction d'un tullière devant sa maison qu'il transforme en parc.

1930 Construction d'une nouvelle Villa 50 chambres"Villa Bianca" nom de sa fille

1944 Occupation par les nazis

1945 Occupation par les partisans

1975 Vente par sa fille Bianca.

1999 The Grock Foundation tente de sauver la maison qui est abandonnée et a été vandalisée

Cinéma Acteur

1926 : Son premier film ou Le Gardien du sérail de Jean Kemm

1927 : Pourquoi ? What for ?

1931 : Grock de Carl Boese version allemande : Grock

1931 : Grock de Carl Boese et Joë Hamman version française : Grock

1939 : Revue-Film der Akkordeon-Fabrik Hohner film en couleur

1954 : Le Dernier Spectacle de Grock

1957 : 5 séquences du programme de Grock télévision italienne RAI

1950 : Au revoir monsieur Grock de Pierre Billon : lui-même

Musique

Il a composé plus de 2500 mélodies

De nombreuses chansons publiées par sa maison d'édition L. Silbermann und A. Grock, par Hohner

Ces chansons ont été chantées par de grandes vedettes: Fred Barnes, Émilie Hayes, Florrie Forde, George d'Albert,...

Disques

Plusieurs disques produit par la maison Odéon

Iconographie

1950 - Portrait photographique par Émile Savitry.

Posté le : 08/01/2016 16:47

Edité par Loriane sur 10-01-2016 17:27:31

Edité par Loriane sur 10-01-2016 17:29:08

|

|

|

|

|

Re: Défi festif du 2 janvier 2016 |

|

Modérateur

Inscrit:

21/03/2013 20:08

De Belgique

Niveau : 44; EXP : 15

HP : 215 / 1078

MP : 1072 / 35550

|

Ah ah la foudre s'est crue la plus forte ! On lui a bien rabattu le caquet.

Personnellement, je suis du côté de l'Arc-en -ciel qui ma ravit chaque fois que je le voit dans le ciel.

Une fable bien sympathique.

Je suis toujours admirative devant les termes recherchés que tu emploies. J'en apprends des choses en te lisant.

Un grand merci mon ami. Que la santé te soit acquise à vie !

Bises

Couscous

Posté le : 07/01/2016 20:01

|

|

|

|

|

Re: Défi festif du 2 janvier 2016 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

18/02/2015 13:39

De Dijon

Niveau : 39; EXP : 1

HP : 190 / 950

MP : 767 / 25999

|

Chères Loréennes et chers Loréens,

Il eût été décalé que je ne réponde point à ce défi.

Alors me voici avec ma réponse que vous trouverez peut être de circonstance (sourire).

Je l'ai appelé "la foudre et l'arc en ciel fêtent la Saint Sylvestre à l'Olympe".

Les dieux de L’olympe se voulant être sages,

Et désireux d’honorer tout leur entourage,

Invitent à la Saint Sylvestre les éléments

Du ciel, pour contrebalancer les manquements

De quelque dieu trublion peu accommodant.

Pour glorifier ce bel appel affriandant,

Tous viennent sous l’égide de l’arc en ciel

Sauf la foudre, qui se croyant un officiel,

Exige qu’une invitation lui soit tenue,

Et qu’à la fête lui soit ouverte une avenue.

Cette fête commence dans la bonne humeur,

Et se poursuit dans la vive joie et les clameurs.

Alors que Bacchus égaye ce beau festin,

La foudre s’invite en provocateur mutin.

Quel est ton dessein réel lui dit l’arc-en-ciel,

Lucide sur ses désirs si peu factuels.

Arrosons cette fête d’un peu de folie

Lui dit la foudre hypocrite mais polie !

Il en résulte dans la fête une bourrasque

Qui voit quelques dieux se complaire dans des frasques.

Je peux accepter de vous quelques errements

Mais pas une grande pagaille assurément.

Faisant fi de ces mots, la foudre bien surprise

Poursuit son œuvre sans croire en une méprise.

Devant votre provocation renouvelée,

Comprenez que ma colère soit redoublée,

Lui lance l’arc-en-ciel, se sentant aculé.

Votre provocation est un enfantillage.

Quel est l’intérêt de choquer son entourage,

Sauf à vouloir tant créer une zizanie

Qui se termine toujours dans une avanie ?

Acceptons le changement lui répond la foudre,

Appréciant indubitablement d’en découdre.

Parce que tu veux être dans le firmament

Tu nous agites pour semer l’enfièvrement

Mais ainsi tu te confines dans un tonneau

Dans lequel ton fatum est d’être penaud,

Lui dit l’arc-en-ciel, soucieux de rester serein.

La provocation nécessaire est mon destin

Lui répond la foudre se croyant vertueuse.

Mais penses-tu que cette violence tueuse

Conduira au changement que tu espères tant ?

Les mutations que nous souhaitons tous autant

Ne se construisent pas dans la témérité,

Mais seulement très loin de la médiocrité.

Gaie, elle continue à mettre le feu aux poudres,

Mais son acharnement, devenant agaçant,

Ne présente plus le même effet menaçant

Auprès des dieux qui la trouve peu charitable,

Au point de la trouver bien misérable.

J’en appelle à Zeus pour défendre mes intérêts

Lui dit la foudre, bien peureuse et aux aguets.

Mais Le roi des dieux demeure très silencieux

Devant l’agitateur soudain moins audacieux.

Loin de lui, je vois que ton courage s’efface

Au point que vous en perdez sûrement la face.

Tous les éléments du ciel s’unissent alors,

Et contraignent la foudre à assumer son sort.

Et Bacchus donne à la fête un nouvel essor.

Quelle est la morale de cette simple page.

Que croyez qu’il advienne après un orage ?

La foudre ne sera plus de votre entourage,

De l’arc-en-ciel vous verrez sûrement l’ouvrage

Qui éloignera le souvenir de toute rage.

A une fête, il y a toujours une mort

Mais la provocation n’en est pas le passeport.

Elle croit avoir gagné alors qu’elle s’est perdue

Dans sa propre mort qui est plus tôt apparue.

In fine, la provocation n’est qu’un ruisseau

Qui finit son cours dans un modeste verre d’eau.

Amitiés.

Jacques

Posté le : 06/01/2016 19:39

|

|

|

|

|

Jaroslav Hašek |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

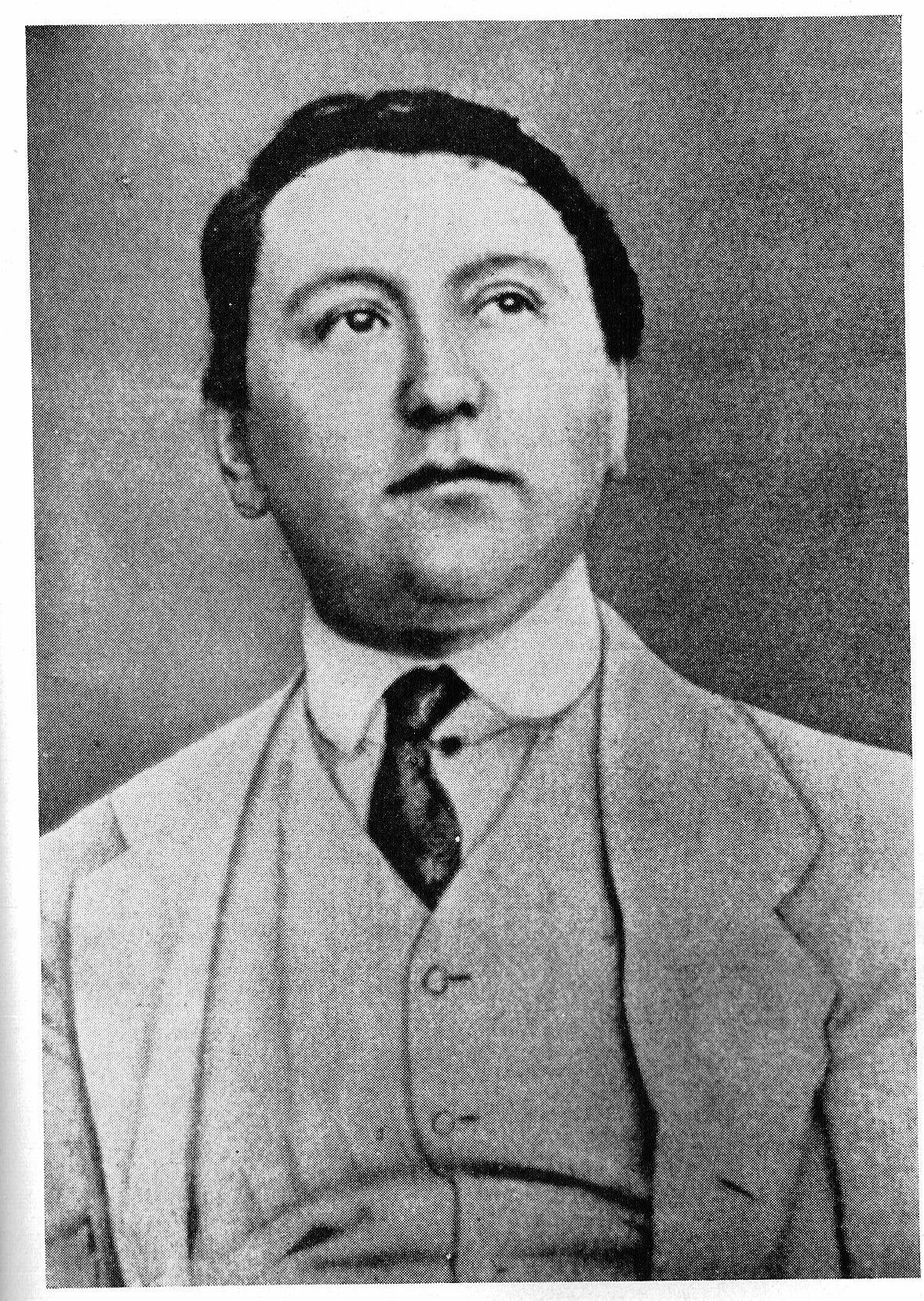

Le 3 janvier 1923 à 39 ans meurt Jaroslav Hašek

à Lipnice nad Sázavou en Tchécoslovaquie, né le 30 avril 1883 à Prague, romancier, humoriste et journaliste libertaire d'origine tchèque, rendu célèbre par son chef-d'œuvre satirique Le Brave Soldat Chvéïk. Il représente, avec Franz Kafka, le renouveau littéraire pragois du début du XXe siècle. Le nom de Hašek, hors du territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie, est souvent méconnu, même de ses lecteurs. Mais Švejk alias Chveïk, Schweyk, Shweik et vingt autres graphies, le bonhomme Švejk surgit dès qu'on le nomme, dans toute sa rondeur et sa force d'inertie, avec son clair regard provocateur, son désarmant « visage naïf, souriant comme la pleine lune », et sa parole intarissable. Hašek serait-il l'homme d'un seul livre, lequel, par son succès même, l'aurait relégué dans une quasi-inexistence ?

En bref

Pourtant Jaroslav Hašek, auteur d'un millier de contes publiés dans des revues, humoriste, journaliste, anarchiste et alcoolique, exista bel et bien pour ses amis bohèmes du Prague d'avant 1914 et pour ses ennemis jurés les fonctionnaires de la police autrichienne, pour ses camarades russes des débuts de la révolution d'Octobre, enfin pour ses compatriotes d'après 1920, indignés qu'au moment où l'État récemment créé se devait de s'établir dans la respectabilité bourgeoise on osât proposer du Tchèque, à la face du monde, la scandaleuse image de l'anti-héros. Et s'il est vrai que « Švejk, c'est Hašek », que le livre a bénéficié de tout le vécu de son auteur, on gagne certes à interroger l'existence de ce dernier. Mais des milliers de lecteurs et de spectateurs de par le monde connaissent Švejk sans rien savoir de Hašek, ni parfois des Tchèques, des Habsbourg, de 14-18, de l'Europe. Le livre, pour eux, se dresse seul, autonome et intense.

Un milieu petit-bourgeois paupérisé, un père autoritaire et tôt disparu expliquent les orientations fondamentales de Hašek : sa conscience de l'exploitation capitaliste et son travail de sape contre l'autorité, son instabilité encore. Jaroslav Hašek est né à Prague en 1883. À la mort du père (1896), professeur « suppléant » de mathématiques puis employé de banque, la mère vit de travaux de couture. Jaroslav, lycéen, inaugure la vie mouvementée qu'il ne quittera plus. Apprenti chez un marchand de couleurs, il revient ensuite aux études dans une école commerciale. Chaque été il entendra l'appel de la route et parcourra toute l'Europe centrale. Premiers essais littéraires en 1900, premiers contacts avec les groupes anarchistes en 1904. Dans un poste d'employé, il ne tient pas plus de quelques mois, et son mariage sombre au bout de deux ans. Mais il fait bon vivre dans le Prague de la Belle Époque, ses beaux quartiers et ses bas-fonds, narguer le bourgeois et la police, même si, au sortir du cabaret, on se retrouve au poste.

D'année en année, Hašek parfait son métier d'écrivain : cent quatre vingt-cinq nouvelles publiées entre 1901 et 1908, soixante-quinze pour la seule année 1910. Le grand roman en sera l'aboutissement.

Pour faire mûrir cette œuvre, il fallait la guerre. Affecté au 91e régiment d'infanterie – le régiment de Švejk –, l'écrivain arrive au front le 5 avril 1915 et passe chez les Russes le 24 septembre ! Dès lors, c'est tout à coup le brave soldat Hašek se prenant au sérieux. Responsable politique et rédacteur des journaux de la légion tchèque à Kiev, il se joint à l'Armée rouge en février 1918, entre au parti bolchevique en mars et milite à Moscou. À la fin de 1920, le révolutionnaire rentre au pays. À la désillusion politique se joignent l'hostilité générale, la misère, la maladie. Il meurt à Lipnice, à moins de quarante ans, sans avoir pu achever le quatrième volume des Aventures du brave soldat Švejk dans la Grande Guerre (Osudy dobrého vojáka Švejka za Světové války, 1921-1923

Sa vie

Jaroslav Hašek est né en 1883 à Prague. Il était le fils de Josef Hašek, un professeur de mathématiques enseignant au collège, et de sa femme Katerina.

La pauvreté força la famille, avec ses trois enfants (Bohuslav, de trois ans plus jeune que Jaroslav, et Maria, une cousine orpheline à déménager plus d'une dizaine de fois. Jaroslav ne connut jamais de foyer fixe, une absence de racine qui influença sa vie errante de manière décisive.

Dépressif, son père fut emporté en 1896 par ses excès d'alcool, alors que le jeune Jaroslav n'avait que treize ans.

Jaroslav entraîna bien vite le désespoir de sa mère Katerina, qui voulait faire de lui un citoyen respectable mais n'arrivait pas à l'éduquer convenablement. Il abandonna le collège dès l'âge de quinze ans et un pharmacien du nom de Kokoska en fit son assistant un certain temps. Toutefois il finit par obtenir une formation à l'académie commerciale de Prague, où il obtint un diplôme à dix-neuf ans. Il trouva un emploi à la Slava Bank, mais fut vite renvoyé, car il semblait déjà très porté sur la boisson.

L'anarchiste impétueux

Très vite dans sa carrière, Hašek s'affirma activement en tant qu'anarchiste et publia de très nombreux textes dans la presse politique de langue tchèque. En 1907 il devint rédacteur en chef du périodique anarchiste Komuna. Il est ensuite journaliste aux périodiques Ženský obzor L'Horizon de la femme, à partir de 1908, Svět zvířat Le Monde des animaux, un journal satirique, České slovo Le Mot tchèque, à partir de 1911, mais aussi et de manière irrégulière aux: Čechoslovan, Pochodně, Humoristicky listy.

Il fonde en 1911 le Parti du lent progrès dans les limites de la loi Stranu mírného pokroku v mezích zákona et se présente comme son candidat tout en caricaturant les autres partis et le mode de scrutin.

Désireux à un moment de retrouver une existence moins mouvementée, il épousa Jarmila Mayerová, elle-même une écrivaine, mais sans grand succès. Il se fit une spécialité du vol et du trafic de chiens, allant jusqu'à inventer de faux pedigrees pour revendre des bâtards à un meilleur prix, comme le fera Chvéïk dans son roman.

Les pulsions suicidaires ne lui étaient pas étrangères et on l'empêcha un jour de justesse de se jeter du pont Cech à Prague. À la suite de cet incident, il passa une courte période en établissement psychiatrique, ce qui là aussi constituera plus tard pour lui une source d'inspiration.

Hašek eut un enfant de Jarmila, Richard. Mais sa femme le quitta peu après pour retourner chez ses parents, emportant Richard avec elle. Jaroslav en fut réduit à louer une chambre dans un bordel, le U Valsu.

Hašek chez les Soviets

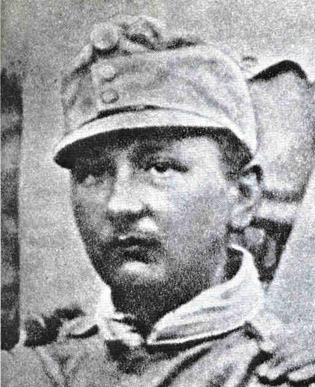

En 1915, Jaroslav Hašek, qui avait acquis une solide réputation de noceur, fut enrôlé dans l'armée autrichienne. Il fut incorporé au 91e régiment autrichien sur le front de Galicie en 1915 et n'hésitera pas plus tard à ridiculiser ses supérieurs, dans Le Brave Soldat Chvéïk, sous leurs véritables noms.

Hašek servit également en Bohême du sud avant de gagner la Hongrie. En septembre 1915, son unité fut isolée à la suite d'une percée des troupes russes et Hašek se rendit aux Russes. Il fut emprisonné dans un camp en Ukraine, puis dans l'Oural.

En 1917, la Révolution russe mit fin à la guerre sur le front de l'Est. Hašek, libéré, s'engagea volontairement au service des bolcheviks en 1918, qui en firent un commissaire politique dans la 5e armée russe. Il s'engagea parallèlement dans la Légion tchèque, une organisation nationaliste visant à émanciper les Tchèques de la tutelle austro-hongroise.

Le retour à Prague et les années Chveïk

Monument à Jaroslav Hašek dans le quartier pragois de Žižkov.

Jaroslav Hašek fut de retour à Prague en 1920, capitale de la nouvelle Tchécoslovaquie et s'engagea plus que jamais dans la politique, guidé par ses idéaux communistes et nationalistes. De Russie il ramenait, entre autres, une nouvelle "épouse", bien que n'ayant jamais divorcé d'avec Jarmila.

Tout en continuant à boire énormément, Hašek entama l'écriture rapide des aventures du brave soldat Chvéïk, un personnage qu'il avait déjà créé dans d'autres histoires, aujourd'hui perdues. La verve noire et comique de Jaroslav Hašek s'adressait directement au petit peuple.

Hašek avait l'intention d'en écrire six volumes, mais il ne put en terminer que trois, car il mourut le 3 janvier 1923 à Lipnice nad Sázavou.

Ces trois volumes furent publiés, suivis par un quatrième volume, posthume et inachevé, mais terminé par son ami Karel Vaněk.

En 1991, les quelques écrits de jeunesse non perdus de Hašek furent rassemblés sous le titre Le Scandale de Bachura et autres nouvelles.

Un monument équestre à sa mémoire a été érigé en 2005 dans le quartier pragois de Žižkov où Hašek vécu. C'est la dernière œuvre de son auteur, le sculpteur tchèque Karel Nepraš.

Le petit monde du brave soldat Švejk

Historiquement, l'univers de Švejk est le monde cruel et burlesque d'une des autocraties du XIXe siècle finissant. Contemporain du monde de Kafka, il en est le revers : comme si les « messieurs » tombaient en poussière au contact du rire de Joseph K. Ce sain optimisme, Hašek le doit à ses principes, à l'entrain aussi du petit peuple des faubourgs pragois, au folklore tchèque que domine la figure de Honza, le niais rusé, et encore à l'influence de Gorki et d'un prédécesseur fameux, le poète satirique Karel Havlíček Borovský (1821-1856). Enfin Hašek a derrière lui trois siècles de résistance sournoise au despotisme. Il se sent fort.

Entre 1900 et la guerre, dans ses nouvelles, ce sont donc des personnages de cirque qu'il collectionne. Les clowns d'abord : ils sont là, les bureaucrates et les généraux, les curés et les mouchards, les bourgeois et les politiciens, tous les gratte-papier, les manches lustrées et les cervelles d'oison sur qui s'appuie le système branlant de la monarchie austro-hongroise ! En face, le peuple ; dans le peuple, Švejk (qui apparaît dans cinq nouvelles en 1911). Ici, de grinçante, la plume de Hašek se fait amusée. Le peuple a sa médiocrité, mais, en contrepoint aux fantoches inquisiteurs, il représente la vie.

Les clowns viennent faire leur numéro et repartent. C'est la guerre qui va créer le spectacle géant et permanent avec Švejk au centre (première version du roman : Le Brave Soldat Švejk en captivité [Dobrý voják Švejk v zajetí], Kiev, 1917). En effet la guerre est la fin logique du système. À une machine bureaucratique qui tournait à vide elle apporte une matière, la chair à canon ; elle lui apporte aussi la mort, car pour la première fois le cabotage par l'intérieur devient efficace. Deux images : Švejk partant au service dans la petite voiture d'infirme et agitant ses béquilles au cri de « À Belgrade ! » ; aux psychiatres qui lui demandent « combien fait douze mille huit cent quatre-vingt-dix-sept multiplié par treize mille huit cent soixante-trois », Švejk répondant : « Sept cent vingt-neuf ». Švejk ou comment désorganiser le monde de la folie organisée... À l'entreprise de destruction de Hašek, la guerre a apporté le nécessaire cadre épique. Une œuvre jusque-là émiettée acquiert sa vraie dimension.

La fortune d'une œuvre

On comprend que Piscator et Brecht aient été les premiers sensibles à cette puissante portée subversive. Si la première adaptation dramatique de Švejk (par Longen) eut lieu à Prague dès 1921, celle d'Erwin Piscator, avec la collaboration de Bertolt Brecht à Berlin en 1928, ouvrit sa carrière à l'étranger. À partir de là, traductions, pièces, films prolifèrent, en un nombre impressionnant de langues (allemand, 1929 ; anglais, 1930 ; français, 1932). Quant à Brecht, il composa en 1943 son Schweyk dans la deuxième guerre mondiale (Schwejk im zweiten Weltkrieg) qui montre son admiration pour un livre qu'il considérait comme l'un des trois meilleurs du XXe siècle. Ouvrage immoral, vulgaire, démoralisant, comme le prétendait le public tchèque bien-pensant, ou livre universel ? C'est certainement un livre universel. Parce qu'il est contre la guerre et ceux à qui elle profite ? Il faut dépasser l'antimilitarisme de Švejk. Plus qu'un manuel de la résistance passive (la Švejkovina), le document d'une époque ou une galerie de types pittoresques, c'est, avant tout, le livre de la destruction radicale du Système, grâce surtout à la Parole. Pour Švejk, l'irrépressible bavard, celle-ci est l'arme favorite avec laquelle il paralyse et achève l'ennemi. « Švejk, je vous ai déjà dit de la fermer, vous entendez ? – Je vous déclare avec obéissance que j'ai entendu que je devais la fermer. » La parole, son flot ininterrompu sous forme d'histoires, dont chacune est remplaçable mais qui sont indissociables les unes des autres, fascine aussi le lecteur. Švejk ne serait-il pas une sorte d'artiste populaire reconstruisant sa vie avec le verbe ? Comme chacun, il subit les événements : raconter est sa résistance active à un destin imposé. En associant à chaque événement un autre tiré de son expérience (réelle ou imaginaire), il l'apprivoise, le domine, l'incorpore à un ensemble cohérent, sa vie « revue et corrigée », son œuvre d'art. De même Hašek le conteur, en faisant de ses nouvelles un roman, trouva peut-être la satisfaction et l'équilibre pour le peu de temps qui lui restait à vivre. Jeanne Bem

Œuvres traduites en français

Le Brave Soldat ChvéÏk, Gallimard, 1932, Folio no 676, 1975

Nouvelles aventures du brave soldat Chvéïk , Gallimard, Folio no 1663, 1985

Dernières Aventures du brave soldat Chvéïk, Gallimard, 1980

De Prague à Budapest, Ibolya Virag, 1996

Les Aventures dans l'Armée rouge, Ibolya Virag, 2000

Histoire du Parti pour un progrès modéré dans les limites de la loi, Fayard, 2008

Posté le : 04/01/2016 23:23

Edité par Loriane sur 05-01-2016 17:29:39

Edité par Loriane sur 05-01-2016 17:30:25

|

|

|

|

|

Baldassare Galuppi |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

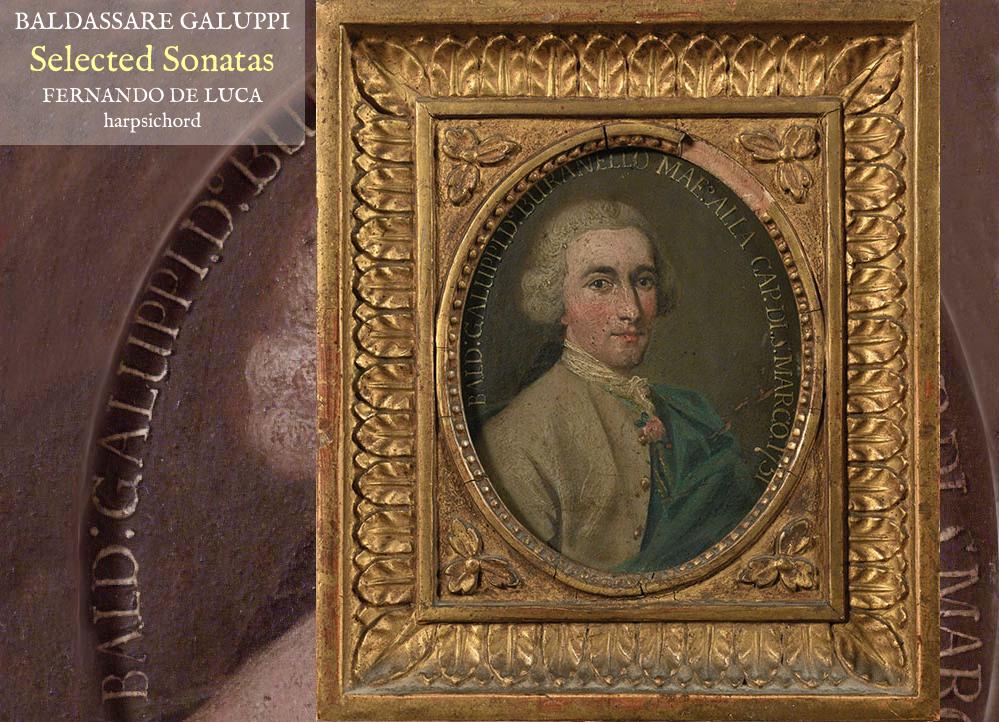

Le 3 janvier 1785 à 78 ans meurt Baldassare Galuppi

à Venise, né le 18 octobre 1706 sur l'île de Burano près de Venise, compositeur vénitien de musique baroque, il a pour surnom " Il Buranello "

En bref

Les ouvrages lyriques du compositeur italien Baldassare Galuppi lui ont valu le titre de père de l'opéra bouffe.