|

|

Re: Défi du 9 janvier 2016 |

|

Administrateur

Inscrit:

30/05/2013 12:47

Niveau : 34; EXP : 7

HP : 0 / 826

MP : 540 / 26786

|

D’aucuns lui auraient dit :’’ cesse donc d’écrire’’

Mais ses amis aimaient abondement le lire

Alors il a posé sa plume, le poète,

Et sans douce lecture, que ses amis s’embêtent !

Tu vois, chère Couscous, comme un défaut peut être

Pour certains une tare, et pour d’autres une fête !

Dés lors je vais reprendre mes bonnes habitudes ,

Et sur ce beau défi réaffuter ma plume.

D’autant que je l’avoue, combien chaque semaine

La prose du défi est pour moi une aubaine

De laisser ainsi cours, aux pensées parasites

Chez la psychiatre, ainsi, j’évite une visite.

A plus tard chers défieurs, j’affute MA neurone

Delphine, Isté, consorts, finie la fanfaronne !!! ( c’est juste pour la rime !!! )

Posté le : 09/01/2016 09:02

|

|

_________________

Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …

Titi

|

|

|

Re: L'atelier de Mafalda |

|

Plume d'Or

Inscrit:

02/02/2013 11:24

Niveau : 25; EXP : 95

HP : 0 / 623

MP : 278 / 20791

|

Citation :

mafalda a écrit :

Citation :

mafalda a écrit :

Je fais aussi de la photo...

Posté le : 09/01/2016 03:37

|

|

|

|

|

Re: L'atelier de Mafalda |

|

Plume d'Or

Inscrit:

02/02/2013 11:24

Niveau : 25; EXP : 95

HP : 0 / 623

MP : 278 / 20791

|

Citation :

mafalda a écrit :

Je fais aussi de la photo...

Posté le : 09/01/2016 03:29

|

|

|

|

|

Re: Défi du 9 janvier 2016 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

18/02/2015 13:39

De Dijon

Niveau : 39; EXP : 1

HP : 190 / 950

MP : 767 / 25999

|

Chère Delphine,

Enfin voyons, la gourmandise est une vertu, turlututu,

La considérer comme un défaut, j'en suis abattu.

Le bourguignon que je suis en fera donc un éloge impromptu!

Je te souhaite un magnifique week end chère Delphine.

Bises.

Amitiés de Dijon.

Jacques

Posté le : 08/01/2016 22:48

|

|

|

|

|

Jean-Léon Gérôme |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 10 janvier 1904 à 79 ans meurt Jean-Léon Gérôme

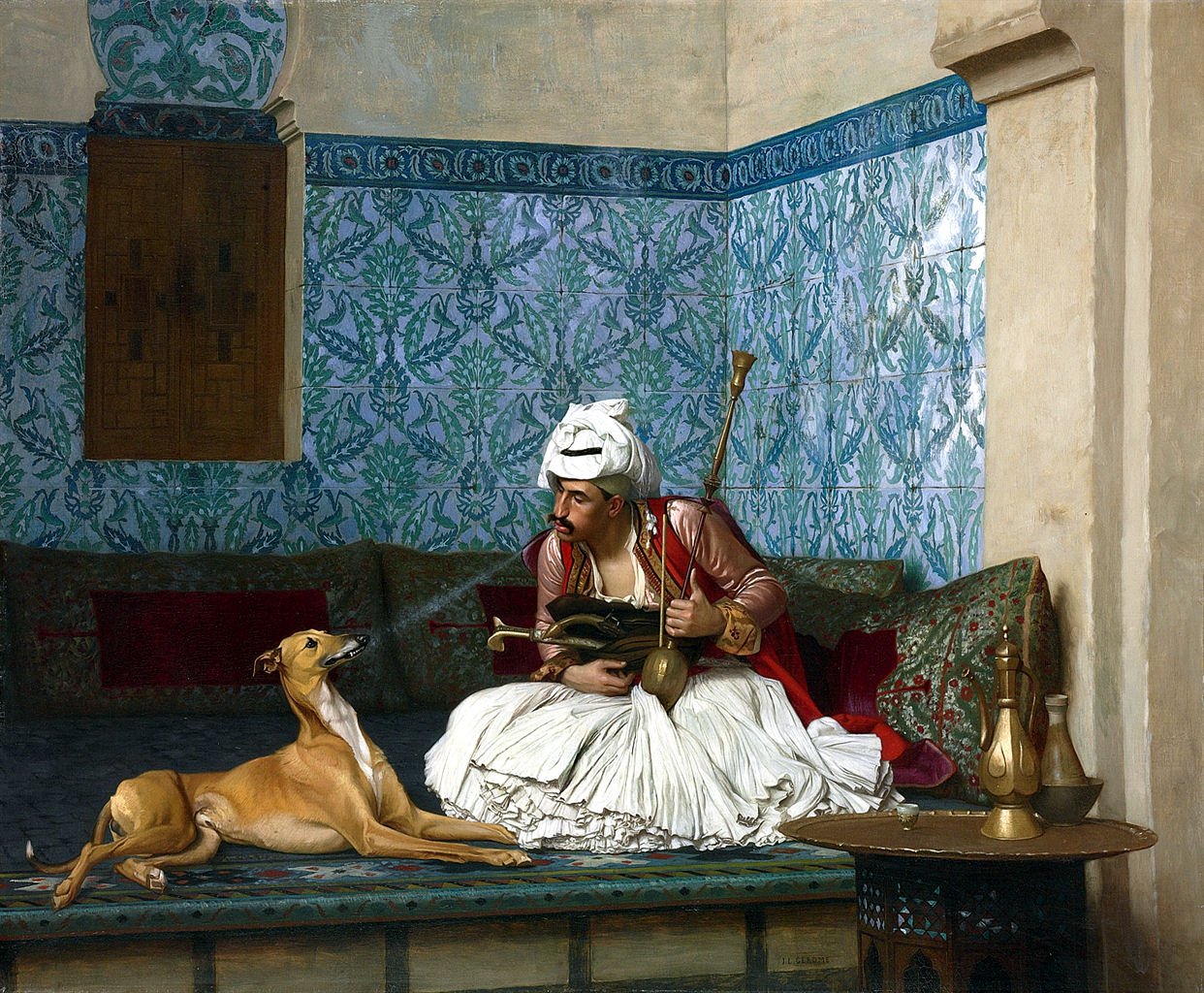

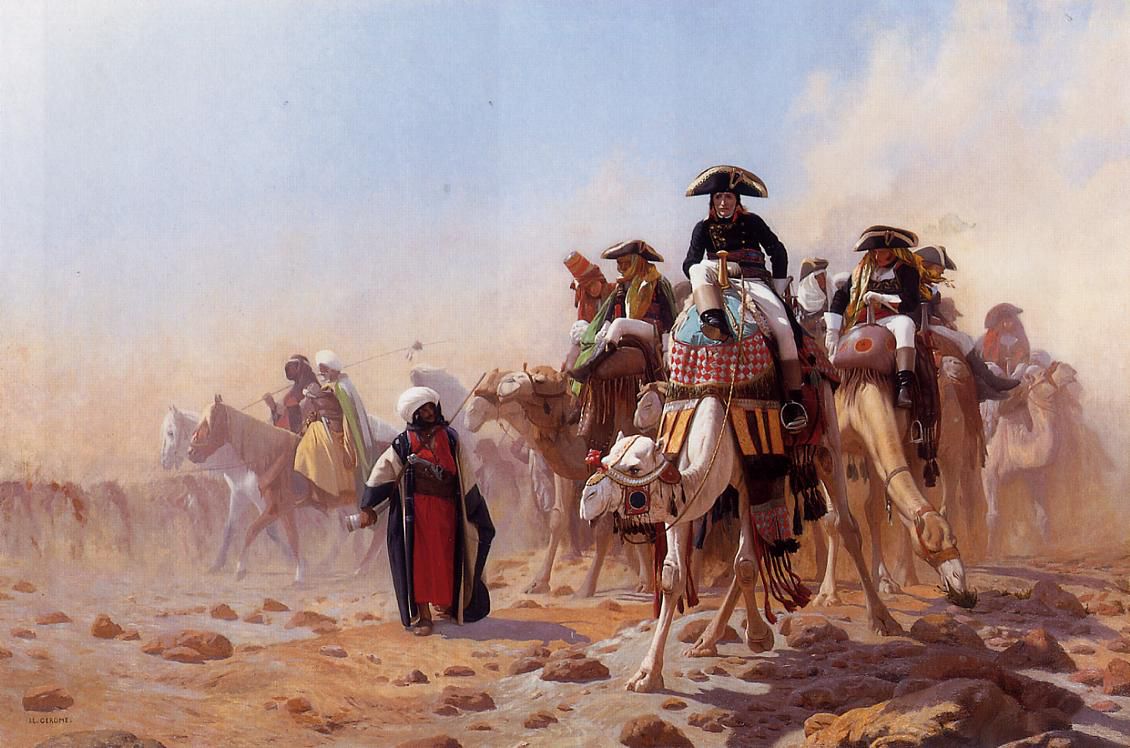

à Paris, peintre et sculpteur français, membre de l'Académie des beaux-arts, né à Vesoul en Haute-Saône le 11 mai 1824 . Il composa des scènes orientalistes, mythologiques, historiques et religieuses. À partir de 1878, il réalise des sculptures, principalement réalisées en polychromie, ses sculptures représentent souvent des scènes de genre, des personnages ou des allégories.

Nommé grand officier de la Légion d'honneur, Gérôme est distingué lors des différentes Expositions universelles auxquelles il participe et il fait figure de peintre officiel à la fin du XIXe siècle. Il devient professeur à l’École des beaux-arts, durant près de quarante années, et forma plus de 2 000 élèves.

Considéré comme l'un des artistes français les plus célèbres de son temps, Jean-Léon Gérôme est l'un des principaux représentants de la peinture académique du Second Empire. Après avoir connu un succès et une notoriété considérable de son vivant, son hostilité violente vis-à-vis des avant-gardes, et principalement des impressionnistes, le fait tomber dans l'oubli après sa mort. Son œuvre est redécouverte à la fin du xxe siècle, et rencontre une postérité inattendue en devenant, entre autres, une source d'inspiration pour le cinéma. Il reçoit sa formation à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Il a pour maître Paul Delaroche, Charles Gleyre et pour Élèves Jean-Amédée Gibert, Eugène Thiery. Il appartient au mouvement Orientalisme académique. Il est fait Grand officier de la Légion d'honneur. Ses Œuvres les plus réputées sont Pollice verso, Bonaparte devant le Sphinx, Vente d'esclaves à Rome, Suites d'un bal masqué

En bref

Les honneurs dont a été couvert Gérôme, sa célébrité contrastent avec la défaveur qui suivit bientôt une carrière tard prolongée. Son hostilité à l'impressionnisme (il proteste en vain, en 1884, contre l'exposition Manet à l'École des beaux-arts où il professe, mène campagne en 1894-1895 contre le legs Caillebotte devait assimiler à un « pompier » un artiste remarquablement doué qui a illustré, dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette tradition d'une peinture objective et réaliste qui connaît depuis les années 1970 un net regain d'intérêt. Il est significatif, à ce propos, que Gérôme n'ait cessé d'être apprécié aux États-Unis, patrie de l'hyperréalisme, où une importante exposition lui a d'ailleurs été consacrée en 1972-1973 Dayton, Minneapolis, Baltimore.

Après avoir été l'élève de Delaroche, il présente au Salon de 1847 Le Combat de coqs (musée d'Orsay, Paris, tableau qui allait connaître une éclatante célébrité et où se révèlent bien les deux aspects de son talent : un réalisme et une virtuosité dignes d'un peintre flamand dans le traitement des animaux et une souplesse de la ligne comme une sensualité dans les figures humaines qui viennent directement d'Ingres. Assez vite, il abandonne la « grande peinture » l'immense et ambitieux Siècle d'Auguste, 1855, Amiens pour s'illustrer dans des sujets très divers : thèmes antiques (les célèbres scènes de cirque comme l'Ave Caesar, 1859, Yale, modernes (Louis XIV recevant à sa table Molière, 1862, Malden, États-Unis, contemporains (Réception des ambassadeurs du Siam à Fontainebleau, 1864, Versailles, mais d'abord, à la suite de ses voyages répétés en Turquie, en Grèce et surtout en Égypte, orientaux Le Prisonnier, 1863, Nantes ; le Marchand de tapis au Caire, 1887, Minneapolis.

On y trouve, avec un certain humour le sénateur qui dort dans La Mort de César, 1867, Baltimore et un érotisme évident (scènes de bains maures, marchés d'esclaves, un souci archéologique digne de Flaubert (le casque du gladiateur dans Pollice verso, 1874, Phœnix, des curiosités ethnographiques et psychologiques qui donnent à l'anecdote le caractère d'un véritable document. Enfin, le souci de précision qui veut rivaliser avec la photographie s'appuie sur un sens pictural que révèle à l'évidence la liberté des esquisses Les Conspirateurs, 1892, Vesoul. À la fin de sa vie, le passage à la troisième dimension et à la sculpture témoigne de cette fondamentale obsession de l'illusion spatiale, tactile et visuelle, puisque certaines de ses sculptures reprennent même les techniques chryséléphantines. Bruno Foucart

Sa vie

Il débuta ses études au collège Gérôme de Vesoul, qui lui prit son nom en hommage.

La maison natale de Jean-Léon Gérôme située rue d'Alsace-Lorraine dans le quartier historique de Vesoul.

Jean-Léon Gérôme est né le 11 mai 1824, au 9 rue d'Alsace-Lorraine à Vesoul, préfecture du département de la Haute-Saône. Son père, Pierre Gérôme, est orfèvre et sa mère, Mélanie Vuillemot, est la fille d’un négociant. Ses parents sont tous deux âgés de vingt-trois ans à sa naissance. Il étudie dans un collège de Vesoul, établissement scolaire qui prendra son nom en 1907 collège Gérôme, où il montre des talents naturels pour le dessin.

En 1840, à 16 ans, il obtient le baccalauréat. Il part faire ses études à Paris en 1841. Par la suite, il devient l’élève du peintre Paul Delaroche, qu’il accompagnera en Italie quelques années plus tard. Aussi, durant son adolescence, Gérôme suit des cours des Beaux-Arts. En 1842, il expose à Vesoul ses premiers tableaux : Esquisse de bataille ; Chiens savants ; Moines au lutrin.

Carrière de peintre

À son retour d'Italie, il se fait connaître au Salon de 1847 par son Jeunes Grecs faisant battre des coqs (846, toile qui déjà illustre son souci du détail authentique et pour laquelle il reçut la médaille d'or. Il devient alors chef de file d'un nouveau courant, les néogrecs, qui comptait également parmi ses membres les peintres Jean-Louis Hamon et Henri-Pierre Picou. Puis il change de genre et expose La Vierge, L'Enfant Jésus et Saint Jean, et, comme pendant Anacréon, Bacchus et l'Amour. Gérôme obtient en 1848 une deuxième médaille. Cette même année, il peint La République, prêtée par la Ville de Paris aux Lilas, où elle est exposée depuis 1922 à la mairie. Il réalise ensuite : Bacchus et l'Amour ivres, Intérieur grec et Souvenir d'Italie 1851, Vue de Paestum 1852, Idylle 853.

Suites d'un bal masqué 1857, Musée Condé, Chantilly

Gérôme fait des excursions en Turquie, sur les bords du Danube en 1854 et en Égypte en 1857, tout en remplissant ses carnets de nombreux dessins. En 1855, il envoie à l'Exposition universelle Pifferaro, Gardeur de troupeaux, Concert russe et une grande toile représentant Le Siècle d'Auguste et la naissance de Jésus-Christ, acquise par le ministère d'État. Sa réputation augmente considérablement au Salon de 1857, où il expose sept tableaux d'un genre plus populaire, entre autres La Sortie du bal masqué et Le Duel de Pierrot.

En 1859, il envoie au salon une Mort de César et deux petites compositions, pleines de détails érudits, l'une retraçant un détail de gladiateurs et intitulée Ave Caesar, l'autre représentant Le Roi Candaule. En 1861, il fait paraître : Phryné devant l'aréopage, Socrate venant chercher Alcibiade chez Aspasie, Les Deux Augures.

Au même salon, il envoie une scène orientale, Le Hache-paille égyptien, et Rembrandt faisant mordre une planche à l'eau-forte. Ses meilleures œuvres lui ont été inspirées par le courant orientaliste, sur la base de sujets égyptiens ou ottomans : Le Prisonnier et le Boucher turc 1861, La Prière, La Porte de la mosquée El-Hasanein au Caire 1866, Le Charmeur de serpent 1880, Le Marché d'esclaves, Le Marché ambulant au Caire et Promenade du harem.

Pollice verso 1872, Phoenix Art Museum

Il peint souvent des scènes historiques telles que Louis XIV et Molière 1863, La Réception des ambassadeurs du Siam à Fontainebleau 1865, La Mort du Maréchal Ney 1868, L'Éminence grise 1873, Réception du Grand Condé à Versailles 1878, scènes qui privilégient la théâtralisation de l'anecdote et le goût du détail par rapport aux tableaux d'histoire traditionnels . Dès 1862, ses toiles connaissent une large diffusion, notamment due au fait qu'il épouse le 17 janvier 1863 Marie Goupil , la fille d'Adolphe Goupil, un éditeur d'art renommé .

Carrière de sculpteur

Gérôme arrive tardivement à la sculpture. Il débute sa carrière officielle de sculpteur à l'Exposition universelle de 1878 avec Les Gladiateurs, inspirés de groupe central de son tableau Pollice verso 1872, premier exemple des allers-retours permanents entre son œuvre peint et sculpté. Ses groupes Anacréon, Bacchus et l'Amour, et ses statues d’Omphale 1887 et de Bellone 1892 cette sculpture polychrome en ivoire, métal et pierres précieuses, est exposée à l'Académie Royale de Londres et attira beaucoup l'attention, Tanagra. La polychromie est une caractéristique technique de ses sculptures. Gérome parvient à ses fins soit en variant les matériaux comme dans son Bellone, soit en peignant directement la pierre à l'aide d'une cire teintée Sarah Bernhardt, 1894-1901. Il entreprend aussi une série de sculptures de conquérants, travaillées dans l'or, l'argent et les gemmes : Bonaparte entrant au Caire 1897, Tamerlan 1898 et Frédéric le Grand 1899. C'est également à Gérôme que l'on doit la statue du duc d'Aumale qui se trouve devant les grandes écuries à Chantilly 1899. Enfin, sa sculpture la plus célèbre restera certainement L'Aigle blessé, monument érigé à Waterloo, à l'emplacement du dernier carré, deux ans après sa mort.

Gérôme s'est souvent représenté dans ses propres tableaux en train de sculpter (Le travail du marbre, 1895, Autoportrait peignant la joueuse de boule, 1901-1902). Il existe également un certain nombre de photographies où il se met en scène devant ses propres œuvres

En 1864, il devient professeur de peinture à l'École des beaux-arts nouvellement créée. Il y enseigne avec Alexandre Cabanel et Isidore Pils. La base de son enseignement repose sur le dessin.

Il était le beau-père du peintre Aimé Morot.

Succès

Un moufti.

Gérôme connaît un large succès de son vivant, si bien qu'il a son buste dans la cour de l'Institut de France. Pourtant, à la fin de sa vie, sa farouche hostilité envers les impressionnistes, qu'il considérait comme le déshonneur de l'art français, contribue au déclin de sa popularité, notamment en France. En France, il devient le symbole de l'académisme.

De nombreux musées conservent ses œuvres aux États-Unis, dus aux collectionneurs américains qui l'achetèrent de son vivant, son influence a été déterminante dans l'esthétique des peplums du cinéma italien et hollywoodien.

Expositions consacrées

Un universitaire américain, Gerald Ackermann, a établi le catalogue de ses œuvres et a organisé la première exposition à lui être consacrée, en 1981, à Vesoul, ville natale de Gérôme11. En conséquence, un grand nombre de ses œuvres sont visibles au Musée Georges-Garret de Vesoul, et la municipalité donna son nom à un collège de Vesoul. En 2000, Hélène Lafont-Couturier a organisé une exposition ayant pour thème Jean-Léon Gérôme et son marchand de tableaux, Adolphe Goupil, à Bordeaux, New York et Pittsburgh. Une importante rétrospective lui a été consacrée au musée d'Orsay en 2010. Une exposition lui est consacrée au musée Anne-de-Beaujeu de Moulins du 20 janvier au 29 avril 2012, autour du tableau La Vérité sortant du puits, armée de son martinet, pour châtier l'humanité appartenant à ce musée.

Œuvres

Cave canem, prisonnier de guerre à Rome 1881, Musée Georges-Garret, Vesoul

Phryné devant l'aréopage 1861, Hamburg Kunsthalle

Jean-Léon Gérôme - Bethsabée collection privée

Marchand de peaux, Le Caire 1869, Collection privée

L'éminence grise 1873, Museum of Fine Arts, Boston

Bonaparte devant le Sphinx 1867-68, Hearst Castle, San Simeon, Californie

Golgotha Consummatum est, 1867, Musée d'Orsay, Paris

Pygmalion et Galatée 1890, Metropolitan Museum of Art, New York

Après le bain

Tigre à l'affût 1888

En France

Musée Georges-Garret de Vesoul

Œuvres de Jean-Léon Gérôme au musée Georges-Garret.

La Danse, marbre, h. 87 cm, inspirée de Loïe Fuller 1862-1928, fameuse danseuse et chorégraphe américaine, Musée Georges-Garret, Vesoul.

Femmes au bain, huile sur toile, 66 × 55 cm, Musée Georges-Garret, Vesoul.

Les Mouettes, vers 1902, huile sur toile, 60 × 92 cm, Musée Georges-Garret, Vesoul.

Cléopâtre devant César, vers 1865, esquisse pour César et Cléopâtre (tableau perdu, Musée Georges-Garret, Vesoul.

Paysages d’Orient, 1868, huile sur toile, 24 × 32 cm, Musée Georges-Garret, Vesoul.

Prisonnier de guerre à Rome, dit aussi Cave Canem, 1880, huile sur toile, 108 × 91 cm, Musée Georges-Garret, Vesoul.

Saint Vincent de Paul, 1847, huile sur toile, 175 × 135 cm, Musée Georges-Garret, Vesoul.

Anachréon, Bacchus et l'Amour, 1881, bronze, 75 × 28,5 × 18,9 cm, Musée Georges-Garret, Vesoul.

Nominor Leo, Musée Georges-Garret, Vesoul.

Musée du Louvre

Le Baron Alphonse Delort de Gléon, 1894, huile sur toile, 39 × 31 cm, Musée du Louvre, Paris

Dante méditant dans le jardin des Cascine à Florence, aquarelle, crayon et rehaut de gouache, 51 × 31 cm, Département des arts graphiques, Musée du Louvre, Paris.

Deux Têtes de cantatrices et une Tête de chanteur, dessin mine de plomb, 23 × 18 cm, Département des arts graphiques, Musée du Louvre, Paris.

Ephèbe agenouillé, dessin, 13,4 × 13,4 cm, Département des arts graphiques, Musée du Louvre, Paris.

Portrait de la tragédienne Rachel en buste, costume antique, 1859, dessin pierre noire sur papier, 60 × 47,2 cm, Département des arts graphiques, Musée du Louvre, Paris.

Tête de garçon, de profil à droite, 1881, dessin mine de plomb, 23 × 18 cm, Département des arts graphiques, Musée du Louvre, Paris.

Tête de profil à droite, 1881, dessin mine de plomb, 23 × 18 cm, Département des arts graphiques, Musée du Louvre, Paris.

La République, 1848, huile sur toile, 292 × 193 cm, Mairie des Lilas, Les Lilas, Seine-Saint-Denis.

Musée d'Orsay

Jeunes Grecs faisant battre des coqs, 1846, huile sur toile, 143 × 204 cm, Musée d'Orsay, Paris.

Corinthe, 1903, sculpture, 47,5 × 33 × 30 cm, Musée d'Orsay, Paris.

Intérieur grec, 1848, huile sur toile, 155 × 210 cm, Musée d'Orsay, Paris.

Golgotha Consummatum est, 1867, huile sur toile, 63.5 × 98 cm, Musée d'Orsay, Paris.

La Nuit, vers 1850, huile sur toile, 76,5 × 46 cm, Musée d'Orsay, Paris.

Henri II, roi de France, vers 1846, huile sur toile, 220,1 × 143 cm, Musée d'Orsay, Paris.

Portrait de la baronne Nathaniel de Rotschild, 1866, huile sur toile, 49,6 × 35,8 cm, Musée d'Orsay, Paris.

Deux paysannes italiennes et un enfant dit aussi Souvenir d'Italie, 1849, huile sur toile, 88,3 × 67,9 cm, Musée d'Orsay, Paris.

Frise destinée à être reproduite sur un vase commémoratif de l'exposition universelle de Londres en 1851, dit aussi Les Quatre parties du monde présentant leurs productions à la première exposition internationale de Londres en 1851, 1852, huile sur toile, 55 × 310 cm, Musée d'Orsay, Paris.

Réception du Grand Condé par Louis XIV, 1878, huile sur toile, 96.5 × 139,7 cm, Musée d'Orsay, Paris.

Sarah Bernhardt, vers 1895, sculpture marbre, polychrome, 69 × 41 × 29 cm, Musée d'Orsay, Paris14.Tanagra (tenant dans sa main gauche la danseuse au cerceau), 1890, sculpture marbre et polychromie, 154,7 × 56 × 57,3 cm, Musée d'Orsay, Paris.

Musée des Beaux-arts de Nantes

Le Prisonnier, 1861, huile sur toile, 45 × 78 cm, Musée des Beaux-Arts, Nantes .

La Plaine de Thèbes Haute Égypte, 1857, huile sur toile, 76 × 131 cm, Musée des Beaux-Arts, Nantes .

Pifferaro, huile sur bois, 1856, 18 × 12,7 cm, Musée des Beaux-Arts, Nantes.

Tête de femme coiffée de cornes de bélier, 1853, huile sur toile, 47,5 cm, Musée des Beaux-Arts, Nantes.

Vue de la plaine de Thèbes Haute-Egypte, 1857, huile sur toile, 76 × 131 cm, Musée des Beaux-Arts, Nantes.

Vue de la plaine de Thèbes Haute-Egypte, 1847, dessin crayon noir sur vergé blanc, 23,2 × 34 cm, Musée des Beaux-Arts, Nantes.

Tête de femme coiffée de cornes de bélier -Étude, dit aussi la Bacchante, 1853, huile sur toile, diam. 47,5 cm, Musée des Beaux-Arts, Nantes.

Autres lieux

Jules César en buste, huile sur toile, 38,5 × 32,6 cm, musée national du château de Compiègne, Compiègne.

Jules César entouré de ses généraux, huile sur toile, 38,5 × 32,5 cm, musée national du château de Compiègne, Compiègne.

La Joueuse de boules ou la Danseuse aux trois masques, vers 1902, huile sur toile, 63 × 36,5 cm, musée des beaux-arts, Caen.

Tête de paysan de la campagne romaine, vers 1843, huile sur toile, 46 × 36 cm, musée national Magnin, Dijon

Femme nue allongée, dessin (graphite sur papier velin), 12,7 × 19,2 cm, musée de l'Ancien Évêché, Évreux.

Pierre et Jean Gérôme, père et fils de l'artiste, sur le seuil de sa maison de campagne, vers 1866, huile sur bois, 26,8 × 21 cm, musée des beaux-arts, Rouen.

Anachréon, Bacchus et l'Amour, 1848, huile sur toile, 136 × 211 cm, Musée des Augustins de Toulouse.

Portrait de femme, huile sur toile, 114 × 86 cm, Musée Ingres, Montauban.

Bacchus et l'Amour ivres, vers 1850, huile sur toile, 149 × 113 cm, Musée des beaux-arts de Bordeaux.

La Vérité est au fond du puits, 1895, huile sur toile, 100 × 72 cm, musée des beaux-arts, Lyon.

Les Palmiers, dessin crayon noir sur papier blanc, 22 × 33 cm, Musée des beaux-arts, Marseille.

La Vérité sortant du puits, armée d'un martinet pour châtier l'humanité, 1896, huile sur toile, 91 × 72 cm, musée Anne-de-Beaujeu, Moulins.

L'Idylle, l'innocence, dit aussi Daphnis et Chloë, 1852, huile sur toile, 252 × 156, Musée Massey, Tarbes.

Le Siècle d'Auguste : naissance de N.S. Jésus-Christ, 1855, huile sur toile, 620 × 1 015 cm, Musée de Picardie, Amiens, dépôt du Musée d'Orsay, Paris.

Femme nue allongée, graphite sur vélin collé sur carton, signé en bas à droite : J.L.G., 12,7 × 19,2 cm. Musée d'Évreux.

Rachel, la tragédie, 1859, huile sur toile, 218 × 137 cm, Collections de la Comédie-Française, Paris.

Portrait de Charles Garnier, 1877, huile sur panneau, 25 × 22 cm, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque-musée de l'Opéra, Paris.

Suites d'un bal masqué, 1857, huile sur toile, 50 × 72 cm, Musée Condé, Chantilly deux répliques sont présentes au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg et au Walters Art Museum à Baltimore.

Réception des ambassadeurs siamois par Napoléon III à Fontainebleau le 27 juin 1861, 1864, huile sur toile, 128 × 260 cm, château de Versailles.

Aux États-Unis

Walters Art Museum à Baltimore

Sortie du bal masqué, dit aussi Un Duel après le bal, 1857-1858, huile sur toile, 39,1 × 56,3 cm, The Walters Art Museum, Baltimore, Maryland.

Le Duel à la tulipe dit aussi Folie tulipière, 1882, huile sur toile, 65,4 × 100 cm, The Walters Art Museum, Baltimore, Maryland.

Diogène, 1860, huile sur toile, 74,5 × 101 cm, The Walters Art Museum, Baltimore, Maryland.

Mort de César, vers 1859-1867, huile sur toile, 85,5 × 145,5 cm, The Walters Art Museum, Baltimore, Maryland.

Vente d'esclaves à Rome, 1866, huile sur toile, 64 × 57 cm, The Walters Art Museum, Baltimore, Maryland.

Dernières prières des martyrs chrétiens, 1883, huile sur toile, 87,9 × 150,1 cm, The Walters Art Museum, Baltimore, Maryland.

Bachi-bouzouk chantant, 1868, huile sur toile, 46,3 × 66 cm, The Walters Art Museum, Baltimore, Maryland

.

Museum of Fine Arts de Boston

Bain turc ou Bain Maure : deux femmes, 1872, huile sur toile, 50,8 × 40,8 cm, Museum of Fine Arts, Boston.

L'éminence grise, 1873, huile sur toile, 68,6 × 101 cm, Museum of Fine Arts, Boston.

Le marchand de couleurs le pileur de couleurs, 1890-1891, huile sur toile, 65 × 54,9 cm, Museum of Fine Arts, Boston.

Collection Terence Garnett à San Mateo

Récréation au camp souvenir de Moldavie, 1854, 1855, huile sur toile, Collection Terence Garnett, San Mateo, Californie.

Bischarin, buste de guerrier, 1872, huile sur toile, 29,5 × 21,3 cm, Collection Terence Garnett, San Mateo, Californie1

Markas Botzaris, 1874, huile sur toile, 70,2 × 54,6 cm, Collection Terence Garnett, San Mateo, Californie.

Enfant avec un masque, 1861, huile sur toile, diam. 50 cm, Collection Terence Garnett, San Mateo, Californie.

Socrate venant chercher Alcibiade chez Aspasie, 1861, Collection Terence Garnett, San Mateo, Californie.

New York

Pygmalion et Galatée, 1890, huile sur toile, 88,9 × 68,6 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

La prière à la mosquée, 1871, huile sur toile, 88,9 × 74, 9 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

Bachi-bouzouk nègre, 1869, huile sur toile, 80,6 × 66 cm, don de Mme Charles Wrightsman 2008, Metropolitan Museum of Art, New York.

Arabes traversant le désert, 1870, huile sur panneau, 41,2 × 56 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

Le modèle de l'artiste, 1895, huile sur toile, Dahesh Museum of Arts, New York

Le travail du marbre, 1895, huile sur toile, 50,5 × 39,5 cm, Dahesh Museum of Arts, New York.

Les coureurs du pacha dit aussi Souvenir du Caire, 1867, huile sur panneau, 55,9 × 43,5 cm, New York Historical Society, New York

.

Museum of Art de Cleveland

Tête de femme italienne, 1843-1844, huile sur toile, 44,5 × 36 cm, The Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio.

Le lion aux aguets, vers 1865, huile sur toile, The Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio.

Le lion aux aguets, vers 1890, huile sur panneau, 72,3 × 100,5 cm, The Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio.

Art Museum de Phoenix

Pollice verso, 1872, huile sur toile, 97,5 × 146,7 cm, Phoenix Art Museum, Phoenix, Arizona.

Mirmillon, vers 1859-1873, bronze, 38,9 × 13,3 × 12,7 cm, Phoenix Art Museum, Phoenix, Arizona.

Retiaire, 1859, bronze, 39,9 × 15,2 × 14,6 cm, Phoenix Art Museum, Phoenix, Arizona.

Autres lieux aux États-Unis

Le marché aux chevaux dit aussi Marchands de chevaux au Caire (le cheval à la montre, vers 1876, huile sur panneau, 57 × 45 cm, Hagggin Museum, Stockton, Californie.

Le porte-drapeau dit aussi L'étendard du prophète, 1876-1878, huile sur toile, 61,6 × 50,1 cm, Hagggin Museum, Stockton, Californie.

Boucher turc à Jérusalem, 1862, huile sur panneau, 33 × 27,4 cm, collection privée Frankel Family trust, Santa Ana, Californie.

La fin de la séance, 1886, huile sur toile, 45 × 40,6 cm, collection privée Frankel Family trust, Santa Ana, Californie.

Promenade du harem, 1869, huile sur toile, 121,4 × 177,8 cm, Chrysler Museum of Art, Norfolk, Virginie.

Le bain, 1880-1885, huile sur toile, 73,6 × 59,6 cm, Fine Arts Museums of San Francisco.

Charmeur de serpent, 1880, huile sur toile, 84 × 122 cm, The Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts.

Marché d'esclaves, 1866, huile sur toile, 84,6 × 63,3 cm, The Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts.

Louis XIV et Molière, 1862, huile sur panneau, 45,7 × 78,7 cm, Malden public library, Malden, Massachusetts.

Le Siècle d'Auguste : naissance de N.S. Jésus Christ, vers 1853-1854, huile sur toile, 37 × 53 cm, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Californie.

Pifferari, 1857, huile sur panneau, 25,4 × 18,9 cm, Iris and B. Gerald Cantor Center for Visual Arts, Université Stanford, Palo Alto, Californie.

Bonaparte devant le Sphinx, dit aussi Oedipe, 1863-1886, huile sur toile, 60,1 × × 101 cm, Hearst Castle, San Simeon, Californie.

Femme du Caire à sa porte, huile sur toile, 81 × 71 cm, Syracuse University Art Collection, Syracuse, New York.

Intérieur de mosquée, 1870, huile sur toile, 57 × 89 cm, Memorial Art Gallery of the University of Rochester, New York.

La danse du sabre dans un café, 1875, huile sur toile, 58,5 × 80 cm, Herbert F. Johnson Museum, Cornell University, Ithaca, New York.

Le muezzin, 1866, huile sur toile, 100 × 83,8 cm, Joslyn Art Museum, Omaha, Nebraska.

Marchand de tapis au Caire, 1887, huile sur toile, 86 × 68,7 cm, Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis, Minnesota.

Portrait de femme, 1851, huile sur toile, 92,6 × 73,7 cm, The Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois.

La douleur du pacha. Le tigre mort, 1885, huile sur toile, 92,7 x73,6 cm, Joslyn Art Museum, Omaha, Nebraska.

Ave caesar, morituri te salutant, 1859, huile sur toile, 93,1 × 145,4 cm, Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut.

Le général Bonaparte au Caire, 1867-1868, huile sur toile, 35,8 cm × 25 cm, Princeton University Art Museum, Princeton, New Jersey.

Une causerie au coin du feu, 1881, huile sur toile, 46,4 × 38,1 cm, Spencer Museum of Arts, Université du Kansas, Lawrence, Kansas.

L'odalisque, vers 1902-1903, huile sur toile, 41,2 × 32,5 cm, The Appleton Museum of Art, Florida state University, Ocala, Floride.

L'Almée, 1863, huile sur panneau, 50,2 × 81,3 cm, Dayton Art Institute, Dayton, Ohio.

Vente d'esclaves au Caire, 1871, huile sur toile, 74,9 × 59,7 cm, Cincinnati Art Museum, Cincinnati, Ohio.

Le Marabout, 1888-1889, huile sur toile, 73,6 × 59,6 cm, Arnot Art Gallery, Elmira, New York.

Hors des États-Unis

Le roi Candaule, 1859, 67,3 × 99 cm, Museo de Arte, Ponce, Puerto Rico.

Phryné devant l'aréopage 1861, huile sur toile, 80,5 × 128 cm, Hamburg Kunsthalle, Hambourg, Allemagne.

La prière au Caire, 1865, huile sur panneau, 49,9 × 81,2 cm, Hamburg Kunsthalle, Hambourg, Allemagne.

Portrait d'Armand Gérôme, 1848, huile sur toile, 50,2 × 43,8 cm, The national Gallery, Londres, Royaume-Uni.

Une almée à la pipe, huile sur toile, 53 × 40,5 cm, Mathaf Gallery, Londres, Royaume-Uni.

Le harem au kiosque, huile sur toile, 76,2 × 115 cm, Mathaf Gallery, Londres, Royaume-Uni.

Les joueurs de dames, 1859, huile sur panneau, 40.3 x 28,6 cm, Collection Wallace, Londres, Royaume-Uni.

Vue du Nil à Louxor, 1857, huile sur toile, 16.5 x 28,7 cm, Ashmolean Museum, Oxford, Royaume-Uni.

Circus Maximus, vers 1876, huile sur toile, 16.1 x 32,3 cm, Sudley House (National Museums Liverpool, Liverpool, Royaume-Uni.

Le Cardinal Valeane et la Cage de Torture, huile sur toile, 45 × 37 cm, Cooper Gallery, Barnsley, Royaume-Uni.

Le 7 décembre 1815, à neuf heures du matin, l'exécution du maréchal Ney, 1855–1865, huile sur toile, 65.2 x 104,2 cm, Sheffield Galeries and Museums Trust, Sheffield, Royaume-Uni.

Autoportrait, 1886, huile sur toile, 32.7 x 26 cm, Aberdeen Art Gallery, Aberdeen, Royaume-Uni.

Portrait de femme, 1850, huile sur toile, 99,4 × 76,3 cm, Musée des beaux-arts du Canada National Gallery of Canada, Ottawa, Canada.

Sculpturae vitam insufflat pictura, 1893, huile sur toile, 50,1 × 69,8 cm, Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, Canada.

Bachi-bouzouk dormant dit aussi La dame pyrrhique, 1878, huile sur toile, 81 × 65 cm, Palais national, Ankara, Turquie.

La porte de la mosquée El-Hasanein au Caire où furent exposées les têtes des beys immolés par Salek-Kachef, 1866, huile sur panneau, 54 × 43,8 cm, Orientalist Museum, Doha, Qatar

Femme circassienne voilée, 1876, huile sur toile, 40,7 × 32,6 cm, Orientalist Museum, Doha, Qatar.

Le Barde noir dit aussi Le Barde africain, 1888, huile sur toile, 61,2 × 50,8 cm, Orientalist Museum, Doha, Qatar.

Lieux non précisés

La naissance de Vénus ou L’Étoile ou Vénus sortant des eaux, 1890, collection privée.

Le Tombeau du Sultan, huile sur toile, 65 × 54 cm.

Quittant la mosquée, , huile sur toile, 54.5 × 78,7 cm.

Marchand de peaux, Le Caire, 1869, huile sur toile, 61,5 × 50 cm, collection privée.

L'Arabe et son coursier, (1872), huile sur toile, 59,7 × 99 cm.

L'Allumeuse de narguilé, (date à préciser), huile sur toile, 54,6 × 66 cm, collection privée.

Arabe et ses chiens, (date à préciser), huile sur toile, 55 × 37,5 cm, collection privée.

Grande piscine de Brousse, 1885, huile sur toile, 70 × 100 cm, collection privée18, Londres.

Le Bain de vapeur, (date à déterminer), huile sur toile, 73 × 101 cm, collection privée.

Femme du Caire, (date à déterminer), huile sur toile, 81,2 × 64,7 cm, collection privée.

Intérieur grec, 1850, huile sur toile, 64,5 × 89 cm, collection privée Micheline Connery.

Les Deux augures, 1861, huile sur toile, 65,3 × 50,3 cm, collection privée.

Un Hache-paille égyptien, vers 1859, huile sur panneau, 21 × 36,2 cm, collection privée.

Le Général Bonaparte et son état-major en Egypte - esquisse, 1867, huile sur toile, 48 × 80 cm, collection Mohammad Ladjevardian.

Le Lion aux aguets, vers 1890, huile sur toile, 29,2 × 42,3 cm, collection privée.

Italien jouant du zamponia, 1855, huile sur panneau, 19 × 12 cm, collection privée.

La Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean, 1848, huile sur toile, 108 × 75 cm, collcetion privée.

La Rentrée des félins, 1902, huile sur toile, 83,2 × 129,5 cm, collection privée.

Le Mur de Salomon, dit aussi Le mur des lamentations, 1876, huile sur toile, 92,4 × 73,7 cm, collection privée.

La Terrasse du sérail, dit aussi le Harem sur la terrasse, 1886, huile sur toile, 82x 122 cm, collection privée.

Le Derviche tourneur, 1889, huile sur toile, collection privée14.

Les Baigneuses du Harem, 1901, huile sur toile, 99,7 × 80,6 cm, collection privée.

Promenade du Harem, (date à déterminer), huile sur toile, 85.50 × 150 cm, collection particulière.

Socrate venant chercher Alcibiade chez Aspasie - Étude préparatoire, 21 × 33 cm, collection privée.

Œuvres perdues

1866 : Cléopâtre et César.

Galerie

Œuvres de Jean-Léon Gérôme

Mort de César, 1867, The Walters Art Museum, Baltimore, Maryland, USA.

Ave Caesar, 1859, Yale University Art Gallery, USA

Le roi Candaule, 1859, Museo de Arte, Ponce, Puerto Rico.

Marchand de tapis au Caire, 1887, Minneapolis Institute of Arts.

La prière au Caire, 1865, Hambourg, Kunsthalle.

Bain turc ou Bain Maure, 1870, Museum of Fine Arts, Boston.

Charmeur de serpent, 1880, The Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, USA.

Derviches tourneurs, 1895, collection privée, Houston, Texas, USA

Le Marché d'esclaves, 1866, Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown Massachusetts, USA.

Réception des ambassadeurs du Siam à Fontainebleau, 1864. Musée national du château de Fontainebleau.

Louis XIV et Molière, 1863, Versailles, Musée national du château.

Réception du Grand Condé à Versailles, 1878, Musée d'Orsay, Paris.

Hommages

Une plaque commémorative a été apposée sur la maison natale de Jean-Léon Gérôme à Vesoul, en son hommage.

Citations

« J'aime mieux trois touches de couleurs sur un morceau de toile que le plus vif des souvenirs. » Gérôme, notes autobiographiques.

« Je crois que je mérite d’être un peu tranquille, j’ai eu quarante-cinq visites et sur quarante-cinq, il y en a eu quarante-deux qui ont parlé du tableau de Gérôme ! » (Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1919, p. 78

« Gérôme peint pour être reproduit Émile Zola

Élèves

Liste non exhaustive

Élève de Paul Delaroche et de Charles Gleyre, il a eu à son tour de nombreux élèves parmi lesquels :

Joseph Apoux

Albert Aublet

Joseph Bail

Léon Bakst

Louis Barillet

Armand Beauvais

Georges Ferdinand Bigot

Alexandre Bloch

Eugène-Jean Chapleau 1882-1969, inscrit en 1902

Marie Léon Martial Chevreuil 1852-1939

Gustave Corlin

Léon Coutil

Kenyon Cox

Charles Crès

Pascal Dagnan-Bouveret

Frederick Arthur Bridgman

Félix Desgranges

Eugène François Deshayes

Paul-Maurice Duthoit

Thomas Eakins

Wyatt Eaton

Maxime Faivre

Jules Flour

Jules-Arsène Garnier

Saint-Elme Gautier

Jean-Richard Goubie

Thomas Alexander Harrison

Lucien Lantier

François-Raoul Larche 1860-1912

Julius LeBlanc Stewart

Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouy

Robert Lee MacCameron

William de Leftwich Dodge

Albin Meyssat

Lucien Mignon

Dennis Miller Bunker

Siddons Mowbray

Frank Myers Boggs

Émile Nickels

Lawton Parker

Fernand Pelez de Cordova

Harper Pennington

Georges Picard

William Picknell

Gamba de Preydour

Alexandre Rapin

Henri Rapin

Maurice Réalier-Dumas

Odilon Redon

François-Maurice Roganeau

Jean Roque

Armand Sigwalt

Gaston Simoes de Fonseca

Louis Adolphe Tessier 1855-1911

Abbott Thayer

Théagène Evariste Vardon

Vassili Verechtchaguine

Douglas Volk

Édouard Vuillard

Julian Alden Weir

Robert Wettstein

Prosper Henri Wirth

Eugène Zak 1884-1926

Posté le : 08/01/2016 22:17

Edité par Loriane sur 11-01-2016 21:48:10

|

|

|

|

|

Cody dit Buffalo Bill |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

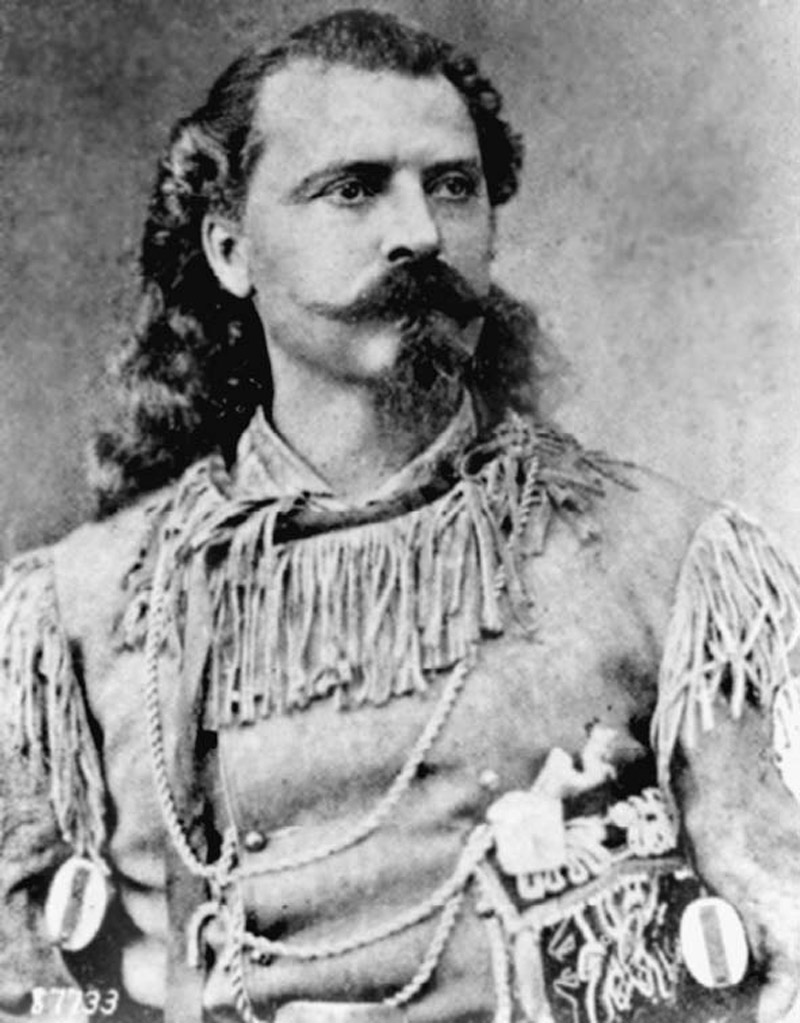

Le 10 janvier 1917 meurt William Frederick Cody dit Buffalo Bill

à 70 ans, à Denver dans le Colorado né le 26 février 1846 à Le Claire dans le territoire de l'Iowa, figure mythique de la Conquête de l'Ouest. Il fut notamment chasseur de bisons et dirigea une troupe théâtrale populaire.

En bref

Une des figures emblématiques de l'Ouest américain, Buffalo Bill, de son vrai nom William Frederick Cody, né le 26 février 1846, à Scott County Iowa, perd son père en 1857, à l'âge de onze ans. Il devient alors messager à cheval au Kansas pour la compagnie de convois de chariots qui deviendra plus tard Russell, Majors and Waddell, commanditaires du Pony Express. Avant même d'avoir vingt ans, il est reconnu comme étant un excellent chasseur, et s'est déjà illustré en combattant les Indiens.

Après avoir combattu pendant la guerre de Sécession 1861-1865, il travaille pour l'armée des États-Unis en tant qu'éclaireur civil et estafette à Fort Ellsworth, au Kansas 1866-1867. En 1867-1868, il chasse les bisons pour nourrir les équipes qui construisent le chemin de fer de l'Union Pacific Railroad. À cette époque, il abat 4 280 bisons, et se fait rapidement une réputation de meilleur chasseur de bisons des grandes plaines.

Buffalo Bill devient célèbre non seulement pour son adresse au tir, mais aussi pour son extraordinaire capacité à mémoriser les vastes territoires qu'il traverse, sa connaissance des coutumes indiennes, son courage et son endurance. Il est alors très demandé pour servir d'éclaireur ou de guide, notamment par le 5e régiment de cavalerie, à l'époque où le gouvernement tente d'éradiquer la résistance indienne à l'ouest du Mississippi 1868-1876. Il reçoit la médaille d'honneur en 1872, décoration qui lui sera retirée en 1916 sous le prétexte qu'il n'était pas officier ou engagé dans l'armée les éclaireurs sont alors considérés comme des civils. L'armée américaine lui rendra cette médaille à titre posthume en 1989.

Buffalo Bill participe à seize combats contre les Indiens, notamment celui du 17 juillet 1876 contre guerrier cheyenne Cheveux jaunes traduit à tort Main jaune dans le comté de Sioux, au Nebraska. Ses « exploits » fournissent un matériau de choix aux journalistes ainsi qu'aux auteurs de romans à quatre sous, qui transforment l'excellent tireur et l'intrépide cavalier en héros folklorique de l'Ouest. Parmi ces auteurs figurent Ned Buntline (pseudonyme de E. Z. C. Judson) et Prentiss Ingraham. La mise en scène de l'Ouest paraissant être une idée lucrative, Buffalo Bill se laisse convaincre en 1872 de jouer dans la pièce de Buntline The Scouts of the Prairie (« Les Éclaireurs des Prairies »). Son talent d'acteur est quelconque, mais le public apprécie ce personnage haut en couleur. Entre chaque saison théâtrale, il part dans l'Ouest escorter de riches Américains ou Européens venus participer à des parties de chasse.

En 1883, Buffalo Bill organise sa première représentation du Wild West Show : un spectacle sur l'Ouest sauvage avec une chasse au bison, la capture de la diligence de Deadwood Dakota du Sud, une chevauchée du Pony Express, des cow-boys et des Indiens. Parmi les stars du spectacle figurent la fameuse gâchette Annie Oakley et, en 1885, le chef sioux Sitting Bull.

Les spectacles de Buffalo Bill sont très populaires aux États-Unis et à l'étranger, mais il finit, à la suite d'erreurs de gestion, ruiné. Il apparaît publiquement pour la dernière fois à Portsmouth (Virginie), deux mois avant sa mort, le 10 janvier 1917, à Denver (Colorado.

Sa vie

Son père était un homme du Kansas, blessé par ses adversaires pro-esclavagistes après un discours lors des évènements qui précédèrent la guerre de Sécession. Il finit par en mourir en 1857. Le jeune William Frederick Cody devint soldat pendant la guerre. Après une vie aventureuse, débutée à quatorze ans, où il participe aux guerres indiennes en tant qu’éclaireur et au développement du Pony Express, il entre dans la légende grâce à l’écrivain Ned Buntline qui raconta ses aventures. Son nom enlangue indienne sioux était Pahaska, traduction : cheveux longs.

Buffalo Bill

Son surnom provient du fait qu’il fournissait en viande de bison, buffalo en anglais les employés des chemins de fer Kansas Pacific Railway et qu’il gagna un duel contre Bill Comstock en tuant 69 bisons contre 48 en une journée1. Ils furent juste abattus pour le prestige des chasseurs. Les bisons consommés, par ailleurs, ne furent dépecés que de leurs flancs n'étant pas en contact avec le sol, évitant ainsi aux chasseurs de se fatiguer à les retourner.

De 1882 à 1912, il organise et dirige un spectacle populaire : le Buffalo Bill’s Wild West1. Une tournée le conduit lui et sa troupe dans toute l’Amérique du Nord et en Europe. En 1889, il passe en France par Paris, Lyon et Marseille. Sitting Bull participe au Wild West Show en 1885 aux États-Unis et au Canada mais n’est pas autorisé à se rendre en Europe. En 1905 lors d'une tournée qui a lieu dans plus de cent villes françaises, le spectacle connaît un important succès à Paris. La cavalerie de sa troupe participe, de façon remarquée, au grand cortège du Carnaval de Paris, sorti pour la Mi-Carême. Le spectacle sera présenté au pied de la tour Eiffel et attirera trois millions de spectateurs.

C’était un spectacle étonnant pour l’époque, destiné à recréer l’atmosphère de l’Ouest américain dans toute son authenticité. Les scènes de la vie des pionniers illustraient des thèmes tels que la chasse au bison, le Pony Express, l’attaque d’une diligence et de la cabane d’un pionnier par les Indiens, la présence de vrais Indiens constituant le clou du spectacle.

Pour des millions d’Américains et d’Européens commença alors le grand mythe du Far West qui ne s’éteindra plus et que le cinéma, avec ses figures mythiques des géants de l’Ouest, contribuera à développer.

William Cody construisit en 1904 un lodge nommé Pahaska Tepee pour y accueillir les visiteurs du parc de Yellowstone. En 2011, ce lodge reçoit des touristes tout au long de l'année, le lodge ancien existe toujours mais ne se visite pas.

Sa vie est retracée dans le film Buffalo Bill de William A. Wellman réalisé en 1944 avec Joel McCrea et Maureen O'Hara.

Son plus célèbre cheval est un cheval blanc nommé Isham.

Il est une des rares personnes ayant reçu la Medal of Honor.

La légende

Le chapeau stetson, le bandana et la chemise du cow-boy ont été popularisés par Buffalo Bill alors que tous les cow-boys n'en portaient pas. La majorité d'entre eux portaient un sombrero, moins chaud et beaucoup moins cher que le stetson. Les grandes coiffes amérindiennes faites de dizaines de plumes n'étaient utilisées que dans quelques tribus et seulement lors de grandes et rares occasions. La plupart du temps, les Amérindiens ne portaient que des coiffes de quelques plumes. C'est le spectacle de Buffalo Bill qui a fait entrer les grandes coiffes dans l'imaginaire collectif.

La ville de Cody

La ville de Cody au nord-ouest du Wyoming, proche du parc national de Yellowstone a été fondée par Buffalo Bill Cody. La légende de Buffalo Bill constitue un atout touristique. Un rodeo a lieu chaque soir de l'été. Un musée, le Buffalo Bill Historical Center, présente les Indiens des plaines, la faune et la flore de la région, des peintres américains, des armes à feu et une des cinq sections du musée est entièrement consacrée à l'histoire de Buffalo Bill et sa famille avec notamment une collection de souvenirs du mondialement célèbre Wild Wild West Show. C'est le plus grand espace culturel entre Minneapolis et la côte Ouest.

Filmographie

Le premier film montrant des Indiens d'Amérique est un film pour kinétoscope datant de 1894 et montre des Indiens du Buffalo Bill’s Wild West Show exécutant une danse. Le premier film montrant un cow-boy est également pour kinétoscope et de 1894 et ce cow-boy est également acteur au Buffalo Bill’s Wild West, il exécute un rodeo.

Comme acteur

The Adventures of Buffalo Bill 1914

1897 : Buffalo Bill and Escort

1898 : Indian War Council

1900 : Buffalo Bill's Wild West Show

1900 : Buffalo Bill's Wild West Parade

1900 : Buffalo Bill's Show Parade

1900 : Buffalo Bill's Wild West Parade

1901 : Buffalo Bill's Wild West Parade

1902 : Buffalo Bill's Wild West Show

1903 : Buffalo Bill's Parade

1910 : Buffalo Bill's Wild West and Pawnee Bill's Far East

1914 : The Adventures of Buffalo Bill

Comme scénariste

1909 : Les Aventures de Buffalo Bill

Comme producteur

1914 : The Adventures of Buffalo Bill

1914 : The Indian Wars

Inspirations

Un spectacle équestre permanent est donné en l’honneur des exploits de cet as de la gâchette depuis 1992 dans le Disney Village de Disneyland Paris. La troupe de ce spectacle participa au cortège du Carnaval de Paris, en 1999.

Cinéma

Le personnage de Buffalo Bill fut incarné dans au moins 47 films de cinéma.

1894 : Buffalo Bill,

1917 : The Adventures of Buffalo Bill,

1926 : Fighting with Buffalo Bill, Ray Taylor

1931 : Battling with Buffalo Bill, Ray Taylor

1936 : The Plainsman , Une aventure de Buffalo Bill, Cecil B. de Mille

1944 : Buffalo Bill, William A. Wellman

1947 : Buffalo Bill Rides Again, Le retour de Buffalo Bill, Bernard B. Ray

1952 : Buffalo Bill in Tomahawk Territory, Bernard B. Ray

1953 : Le Triomphe de Buffalo Bill Pony Express de Jerry Hopper sous les traits de Charlton Heston.

1965 : Buffalo Bill, le héros du Far West Buffalo Bill, l'eroe del far west, Mario Costa

1966 : The Plainsman, Les fusils du Far-West, David Lowell Rich

1974 : Touche pas à la femme blanche, Marco Ferreri

1976 : Buffalo Bill et les Indiens Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson, Robert Altman

2004 : Hidalgo, J. K. Simmons

2012 : Buffalo Bill et la Conquête de l'Est, réalisé par Vincent Froehly, documentaire sur l'histoire du Wild West et le début de l'américanisation de l'Europe

Télévision

1910. Buffalo Bill documentaire, série Mystères d'archives, Arte, 2008, première diffusion 10 juillet 2009

Littérature

Tristesse de la terre : Une histoire de Buffalo Bill Cody d'Éric Vuillard, aux éditions Actes Sud

Dans le roman, Le Silence des agneaux, le tueur en série est surnommé Buffalo Bill

Restaurants

La chaîne de restaurants française Buffalo Grill tire son nom d'une paronomase avec Buffalo Bill.

Bande dessinée

Dans la série Lucky Luke, Buffalo Bill fait de temps en temps des apparitions et, il y est curieusement représenté comme souffrant de dyslalie [réf. nécessaire].

Dans la série Chick Bill, Buffalo Bill apparaît une fois, représenté en petit trappeur vieillissant, écrivant ses mémoires et ayant quelques problèmes orthographiques

Dans la série La Jeunesse de Picsou, Buffalo Bill apparaît au cours de l'épisode 6 bis, Le Protecteur de Pizen Bluff, représenté en acteur vieillissant et quelque peu dépassé par l'action.

Posté le : 08/01/2016 21:40

Edité par Loriane sur 10-01-2016 18:50:22

Edité par Loriane sur 10-01-2016 18:51:01

|

|

|

|

|

Marie-Joseph Chénier |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

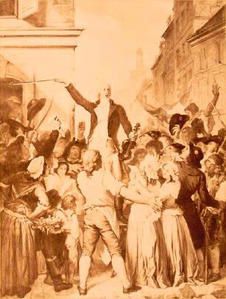

Le 10 janvier 1811 meurt à paris Marie-Joseph Blaise de Chénier

poète, dramaturge et homme politique français, né à Constantinople le 11 février 1764. C'est le frère cadet du poète André Chénier.Il reçoit sa formation au collège de Navarre et à l'université de Paris. Il appartient au parti politique dit club des cordeliers il est membre du Conseil des Cinq-Cents, Convention nationale, Commune de Paris, club des Cordeliers, Académie française à partir de 1803. Il à pour genres artistiques

la tragédie,l'épître,l'ode, la chanson. Son père est Louis de Chénier, Il occupe la fonction de député à l'Assemblée nationale française. Son Œuvre la plus réputée est le Chant du départ.

En bref

Né à Constantinople deux ans après son frère André, officier de dragons à dix-sept ans, Marie-Joseph de Chénier démissionne assez vite de l'armée pour se consacrer aux Muses. Après quelques pièces sans aucun succès, il remporte un triomphe à la fin de 1789 en faisant jouer un Charles IX où sa plume de patriote dénonce vigoureusement les tyrans. La même faveur du public accueillera son Henri VIII en 1791 et son Caïus Gracchus en 1792 ; désormais, pour les contemporains et jusqu'à la publication fort tardive des œuvres posthumes de son frère, quand on parle du grand poète Chénier, c'est de lui qu'il s'agit. Sa célébrité lui vaut d'être élu sans peine député de la Seine-et-Oise à la Convention ; montagnard, régicide, il se consacre surtout aux travaux du comité de l'Instruction publique, pour lequel il présente notamment un rapport sur la création des écoles primaires le 12 décembre 1792. Et il poursuit son œuvre de poète : textes de nombreux hymnes et chants révolutionnaires, dont les paroles du Chant du départ, Les républicains sont des hommes, / Les esclaves sont des enfants, et une pièce, Timoléon, jouée au printemps de 1794, qui aurait déplu à Robespierre par des insinuations dantonistes. Il est sûr en tout cas que Marie-Joseph n'est pas très bien vu du pouvoir en ce début de thermidor où son frère André monte à l'échafaud, et que les tentatives qu'il a pu faire pour sauver son aîné, malgré l'antagonisme politique qui les opposait depuis cinq ans, n'avaient guère de chances d'être utiles : on doit donc rejeter les accusations de lâcheté portées contre lui à cette occasion, dont il se défendra dans une Épître sur la calomnie assez émouvante 1797 et que reprendra néanmoins sous une forme plus insidieuse Alfred de Vigny dans son Stello.

Après la chute de Robespierre, Marie-Joseph fait figure pendant quelques mois de grand politique ; il est membre du Comité de salut public, il participe à la réaction thermidorienne ; plus effacé sous le Directoire, il glisse du centre gauche au centre droit ; l'évolution du Consulat et de l'Empire le rend à la ferveur première de son républicanisme ; son Cyrus lui vaut une disgrâce assez prononcée ; il meurt encore jeune, supportant un certain dénuement avec une grande dignité oppositionnelle. À son fauteuil de l'Académie viendra s'asseoir un autre opposant, bien moins révolutionnaire en politique, bien plus révolutionnaire en littérature : le vicomte de Chateaubriand. Jean Massin

Sa vie

Fils de Louis de Chénier, diplomate et historien, et frère cadet du poète André Chénier, Marie-Joseph Chénier naquit comme lui à Constantinople mais passa son enfance à Carcassonne, fit ses études au collège de Navarre à Paris où il se lia d'amitié avec Charles et Michel de Trudaine, et Louis et François de Pange. Il devint en 1781, à l'âge de dix-sept ans, cadet gentilhomme dans les dragons de Montmorency. Il passa deux années en garnison à Niort.

Tout comme François de Pange, il renonça à la carrière militaire pour se consacrer à la littérature mais le succès ne fut pas au rendez-vous pour les jeunes gens. François de Pange se tourna vers le journalisme mais Marie-Joseph s'obstina. Il débuta à la Comédie-Française en 1785 avec un drame en deux actes, Edgar, ou le Page supposé, qui fut sifflé du début à la fin. En 1786, la tragédie d'Azémire, qu'il dédia à son ancien condisciple François de Pange, ne connut pas une meilleure fortune.

Grandeur et misère d'un écrivain

Sa tragédie Charles IX, ou la Saint-Barthélemy, rebaptisée quelques années plus tard Charles IX, ou l'école des rois, mettait en scène, à l'époque des guerres de Religion, le fanatisme aux prises avec l'esprit de liberté. La censure la retint pendant près de deux années, jusqu'à ce que Chénier lance plusieurs pamphlets – Dénonciation des inquisiteurs de la pensée 1789, De la Liberté du Théâtre en France 1789 – qui emportèrent finalement l'autorisation de représenter la pièce non sans piquer la curiosité du public. La première eut lieu après la prise de la Bastille, le 4 novembre 1789, avec un grand succès, comparable à celui du Mariage de Figaro. Le sujet, en accord avec l'esprit du temps, plut au public, que le mouvement de la pièce – manquant par ailleurs d'intrigue, de caractères et de style – et le talent de Talma, dont la réputation commençait à s'établir, achevèrent de conquérir.

Les représentations de Charles IX provoquèrent une scission de la troupe de la Comédie-Française. Le groupe dit des patriotes, emmené par Talma, s'installa rue de Richelieu. C'est là que Marie-Joseph Chénier fit jouer, en 1791, Henri VIII et Jean Calas, puis, en 1792, Caïus Gracchus dont on a retenu l'hémistiche fameux : « Des lois, et non du sang ! qui lui valut d'être interdite, à l'initiative du député montagnard Albitte, car on crut y voir une critique du régime révolutionnaire.

Fénelon 1793, brode à nouveau sur le fanatisme et la liberté, non sans invraisemblance : on y voit l'archevêque de Cambrai délivrer une religieuse renfermée depuis quinze ans dans un cachot par ordre de son abbesse. La pièce fut critiquée car elle ne mettait pas en scène des rois et des princes, au mépris des règles de la tragédie classique établies par Aristote.

Timoléon 1794, avec des chœurs mis en musique par Étienne Nicolas Méhul, parut attaquer Robespierre dans le personnage de l'ambitieux Timophane que ses amis veulent maladroitement couronner au milieu de l'assemblée du peuple. La pièce fut interdite et les manuscrits en furent supprimés. La pièce fut reprise après la chute de Robespierre, mais cette fois, on crut voir dans le personnage du fratricide Timoléon le héraut d'une sorte de confession déguisée : elle donna le signal d'une vigoureuse campagne accusant Marie-Joseph Chénier d'avoir fait exécuter son frère, accusation dont il se défendit dans son Épître sur la calomnie 1796, une de ses meilleures pièces de vers.

En réalité, après quelques tentatives infructueuses pour sauver son frère, Marie-Joseph Chénier dut constater que c'était en se faisant oublier des autorités que son frère aurait les meilleures chances de salut et que ses interventions mal avisées ne feraient que hâter sa fin. Lui-même, alors soupçonné de tiédeur et en mauvais termes avec Robespierre, ne pouvait rien tenter pour le sauver. André Chénier fut exécuté le 25 juillet 1794 (7 thermidor an II.

Carrière politique

Membre du club des Cordeliers et de la Commune de Paris, Marie-Joseph Chénier avait été élu député à la Convention par le département de Seine-et-Oise. Il y fut du parti de Danton. Il vota la mort de Louis XVI. Sur son rapport, à la fin de 1792, fut décidé l'établissement des écoles primaires et, le 3 janvier 1795, l'attribution de 300 000 francs de secours entre 116 savants, littérateurs et artistes. Sous le Directoire, il fut membre du Conseil des Cinq-Cents. Il prit part à l'organisation de l'Institut de France et fut placé dans la troisième classe littérature et beaux-arts.

Il participa, avec le peintre David et le compositeur François-Joseph Gossec, à l'organisation de nombre des grandes fêtes révolutionnaires entre 1790 et 1794. Si l’hymne qu'il avait préparé pour la fête de l'Être suprême fut refusé par Robespierre, son Chant du départ2 est presque aussi célèbre que La Marseillaise, dont il a cosigné le septième couplet, dit couplet des enfants, en octobre 1792, avec Jean-Baptiste Dubois et l'abbé Dubois. Il est l'auteur de l’Hymne du Panthéon, mis en musique par Cherubini 1794.

Il apporta un soutien sans faille à François de Pange à qui il permit de revenir d'émigration sans rencontrer de problème et qu'il fit libérer de prison lorsque celui-ci fut pris dans une rixe.

Membre du Tribunat sous le Consulat, il en fut chassé en 1802 au moment de l'épuration de cette assemblée. En 1803, il fut néanmoins nommé inspecteur général des études de l'Université. L'année suivante, à l'occasion du couronnement de Napoléon, il fit jouer la tragédie de Cyrus, qui ne fut représentée qu'une fois : s'il y justifiait l'Empire, c'était en donnant des conseils à l'Empereur et en plaidant pour la liberté, ce qui était le meilleur moyen de déplaire, et déplut effectivement. Mortifié, Chénier revint au parti républicain dans son élégie La Promenade 1805 et, en 1806, démissionna de ses fonctions d'inspecteur général.

En 1806-1807, il donna un cours à l'Athénée sur l'histoire de la littérature. Napoléon Ier lui fit une pension de 8000 francs et le chargea de la continuation de l'Histoire de France.

Postérité littéraire

C'est André, et non Marie-Joseph, qui a immortalisé le nom de Chénier, et le cadet n'est le plus souvent cité aujourd'hui qu'en relation avec la mort de l'aîné, dans laquelle il semble pourtant avéré qu'il n'eut aucune responsabilité. Sous la Révolution et l'Empire, il prolonge, en les mettant superficiellement au goût du jour, les formes poétiques et dramatiques du xviiie siècle.

Son talent – qui est réel – le porte malheureusement presque toujours à la déclamation, à l'emphase et à la boursouflure. Madame de Staël l'a jugé avec justesse : C'était un homme d'esprit et d'imagination, mais tellement dominé par son amour-propre qu'il s'étonnait de lui-même, au lieu de travailler à se perfectionner.

Au théâtre, il se signale surtout par le choix presque systématique de sujets mettant en scène le fanatisme aux prises avec l'esprit de liberté. Camille Desmoulins, qui le loue d'avoir décoré Melpomène de la cocarde tricolore, affirma que Charles IX avait fait davantage pour la Révolution que les journées d'octobre 1789.

Comme poète, Marie-Joseph Chénier a composé des satires qui ne manquent pas de mordant, des épigrammes parfois bien trouvées, des élégies, comme La Promenade, des épîtres, dont la plus appréciée en son temps fut l'Epître à Voltaire (1806), qui renferme trois vers souvent cités sur l'immortalité d'Homère, inférieurs cependant à ceux d'Écouchard-Lebrun sur le même sujet :

Trois mille ans ont passé sur la cendre d'Homère,

Et depuis trois mille ans, Homère respecté

Est jeune encor de gloire et d'immortalité.

Malgré des passages creux et déclamatoires, le Discours sur la calomnie (1796), composé contre ceux qui l'accusaient d'avoir eu part à l'exécution de son frère, vibre d'une belle indignation :

La calomnie honore, en croyant qu'elle outrage.

Ô mon frère, je veux, relisant tes écrits,

Chanter l'hymne funèbre à tes mânes proscrits ;

Là, souvent tu verras près de ton mausolée,

Tes frères gémissants, ta mère désolée,

Quelques amis des arts, un peu d'ombre et des fleurs,

Et ton jeune laurier grandira sous mes pleurs.

Marie-Joseph Chénier avait un réel talent satirique. Dans Les Nouveaux Saints (1800), il raille avec esprit Morellet :

Enfant de soixante ans qui promet quelque chose

ou La Harpe :

Le grand Perrin-Dandin de la littérature.

Dans la Petite épître à Jacques Delille (1802), il moque :

Marchand de vers, jadis poète,

Abbé, valet, vieille coquette.

Œuvres

Théâtre

Edgar, ou le Page supposé, drame en 2 actes, Paris, Comédie-Française 1785

Azémire, tragédie représentée à Fontainebleau le 4 novembre 1786 et à la Comédie-Française le 6 novembre 1786

Charles IX, ou la Saint-Barthélemy, tragédie en 5 actes, Paris, Comédie-Française, 4 novembre 1789, rebaptisée ultérieurement Charles IX, ou l'école des rois.

Brutus et Cassius ou les derniers Romains, tragédie 1790, non représentée : tentative d'adapter le Julius Caesar de Shakespeare aux canons de la dramaturgie classique.

Henri VIII, tragédie en 5 actes, Paris, théâtre de la République, 27 avril 1791 : c'était la tragédie préférée de son auteur ; elle pêche par les mêmes défauts que les autres – intrigue peu intéressante, caractères mal dessinés – mais offre davantage de pathétique, notamment dans le personnage d'Anne Boleyn.

Jean Calas, ou l'école des juges, tragédie en 5 actes, Paris, théâtre de la République, 6 juillet 1791 : du début à la fin, cette pièce assez ennuyeuse n'offre que le spectacle de la vertu opprimée par un fanatisme tout-puissant. Elle ne fut jouée que trois fois.

Caius Gracchus, tragédie en 3 actes, Paris, théâtre de la République, 9 février 1792 : le personnage principal est un peu plus fortement tracé qu'à l'accoutumé dans les pièces de Chénier et on relève quelques belles tirades, mais l'action est inexistante.

Le Camp de Grand-Pré, ou le triomphe de la République, divertissement lyrique en 1 acte, Paris, Académie de musique, 27 janvier 1793, musique de François-Joseph Gossec, chorégraphie de Pierre-Gabriel Gardel : Ce divertissement, composé à l'automne 1792, est destiné à célébrer la bataille de Valmy. Il fut représenté à l'Opéra avec un succès limité.

Fénelon, ou les Religieuses de Cambrai, tragédie en 5 actes, Paris, théâtre de la République, 9 février 1793 : la pièce connut le succès grâce à l'interprétation de Fénelon par Monvel.

Timoléon, tragédie en 3 actes avec des chœurs, musique d'Étienne Nicolas Méhul 1794

Cyrus, tragédie 1804

Tibère 1819, tragédie en cinq actes, représentée pour la première fois en 1844 : sans doute le chef-d'œuvre dramatique de Marie-Joseph Chénier.

Philippe II, tragédie en 5 actes.

Œdipe roi, tragédie en 5 actes avec chœurs, imitée de Sophocle.

Œdipe à Colone

Nathan le Sage, drame en 3 actes, imité de Nathan le Sage de Lessing.

Les Portraits de famille, comédie.

Ninon, comédie.

Poésies et divers

Épître à mon père 1787

La Mort du duc de Brunswick, ode 1787

Poème sur l'assemblée des notables 1787

Dialogue du public et de l'anonyme 1788

Le Ministre et l'Homme de lettres, dialogue 1788

Courtes réflexions sur l'état civil des comédiens 1789

Dénonciation des inquisiteurs de la pensée 1789

Idées pour un cahier du tiers-état de la ville de Paris 1789

De la Liberté du Théâtre en France 1789

Dithyrambe sur l'Assemblée nationale 1789

Épître au Roi 1789

Lettre à M. le comte de Mirabeau sur les dispositions naturelles, nécessaires et indubitables des officiers et des soldats français et étrangers 1789

Hymne pour la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790

Ode sur la mort de Mirabeau 1791

Opinion sur le procès du Roi 1792

Strophes qui seront chantées au Champ de la Fédération le 14 juillet 1792, musique de François-Joseph Gossec

Hymne sur la translation du corps de Voltaire, musique de François-Joseph Gossec 1793

Hymne à l'Être suprême 1793

Chant des Sections de Paris 1793

Hymne à la liberté, pour l'inauguration de son temple dans la commune de Paris, 20 brumaire an II, musique de Gossec

L'Hymne du 10 août, musique de Charles Simon Catel

Le Triomphe de la République

Le Chant du Départ, musique d'Étienne Nicolas Méhul 1794

Ode à la Calomnie, en réponse à la « Queue de Robespierre » 1794

Hymne à la Raison 1794

Chant des Victoires 1794

Ode sur la situation de la République française durant l'oligarchie de Robespierre (1794

Hymne du 9 thermidor 1795

Le Docteur Pancrace, satire 1796

Épître sur la calomnie 1796

Le Vieillard d'Ancenis, poème sur la mort du général Hoche 1797

Hymne pour la pompe funèbre du général Hoche 1797

Le Chant du Retour 1797

Pie VI et Louis XVIII 1798

Discours sur les progrès des connaissances en Europe et de l'enseignement public en France 1800

Les Nouveaux Saints 1800

Les Miracles, conte dévot 1802

Petite épître à Jacques Delille 1802

Les Deux Missionnaires 1803

Discours en vers sur les poèmes descriptifs 1805

La Promenade 1805

Epître à Voltaire 1806

La Retraite 1806

Hommage à une belle action 1809

Tableau historique de l'état et des progrès de la littérature française depuis 1789 1818

Épître à Eugénie

Épître d'un journaliste à l'Empereur

A la liberté

Portraits

Portrait au pastel par Marie-Gabrielle Capet, vers 1798, Stanford University Museum of Art Californie, reproduit dans : Lorenz Eitner, Betsy G. Fryberger et Carol M. Osborne, The Drawing Collection. Stanford University Museum of Art, Stanford, Stanford University Museum of Art, 1993, p. 89, cat. no 96.

Dans la fiction

Le Pas du juge 2009, roman de Henri Troyat sur la famille Chénier : André, Marie-Joseph et leurs parents (le père est Louis de Chénier.

Posté le : 08/01/2016 20:17

Edité par Loriane sur 10-01-2016 17:03:36

Edité par Loriane sur 10-01-2016 17:05:01

|

|

|

|

|

Défi du 9 janvier 2016 |

|

Modérateur

Inscrit:

21/03/2013 20:08

De Belgique

Niveau : 44; EXP : 15

HP : 215 / 1078

MP : 1072 / 35550

|

Bonjour les amis,

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une belle et merveilleuse année. Que la santé, le bonheur, l'amour et l'inspiration illuminent vos vies.

Après les excès des fêtes, je vous propose de cogiter sur cet adage très connu :

"La gourmandise est un vilain défaut !"

On vous a sûrement rabattu les oreilles avec cette phrase lorsque vous étiez petits histoire de limiter le nombre de bonbons ou de chocolats engloutis et de vous éviter la crise de foie !

Laissez libre court à votre imagination et régalez-nous de vos textes !

J'en grossis d'avance...

Couscous

Posté le : 08/01/2016 20:00

|

|

|

|

|

Lewis Sinclair |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

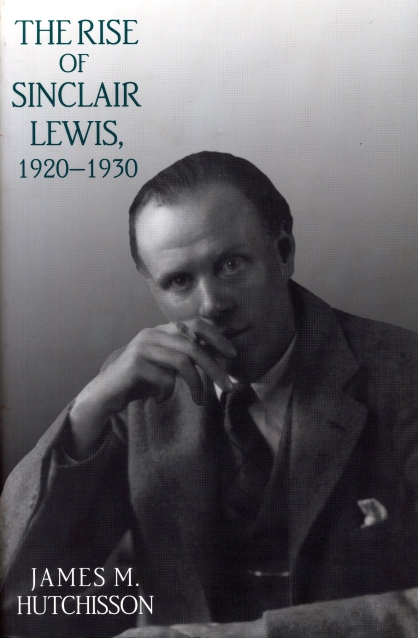

Le 10 janvier 1951, à 65 ans meurt Harry Sinclair Lewis

à Rome en Italie, né le 7 février 1885 à Sauk Centre, Minnesota États-Unis, romancier, nouvelliste et dramaturge américain majeur des années 1920 et 1930. Ses romans sont à la fois des chroniques naturalistes de la société américaine moderne, de ses petites villes small town, de sa classe moyenne aisée, et une peinture satirique de sa monotonie, de sa vulgarité affairiste et consumériste, de sa bigoterie et de son hypocrisie. Les caricatures dévastatrices de Lewis, bien que compréhensives, ont suscité de violentes polémiques.

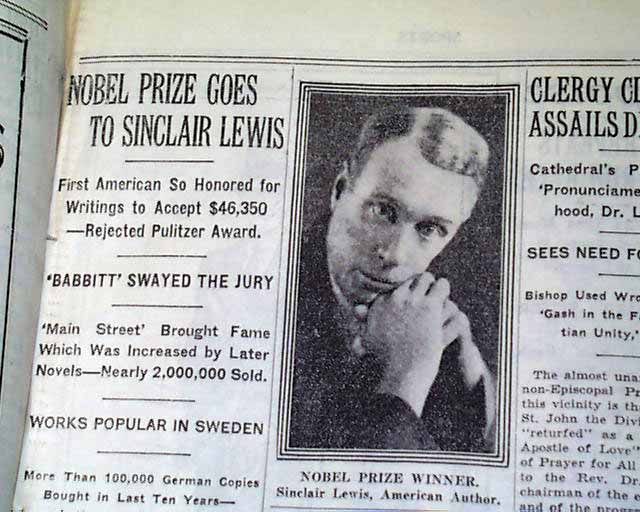

En 1930, il fut le premier Américain à recevoir le prix Nobel de littérature. Ce prix récompense tout particulièrement Babbitt 1922, l’un de ses romans les plus connus, dont le nom est devenu un mot du langage courant.Il reçoit aussi le prix Pulitser qu'il va refuser. Ses Œuvres principales sont Main Street en 1920, Babbitt en 1922, Arrowsmith en 1925, Elmer Gantry en 1927, Dodsworth en 1929

En bref

Romancier américain né le 7 février 1885 à Sauk Centre, dans le Minnesota. Sinclair Lewis s'est rendu célèbre par son art de la satire sociale et la façon dont il s'en est pris, dans des romans brossés à larges traits, à la bonne conscience américaine. Il fut, en 1930, le premier écrivain américain à obtenir le prix Nobel de littérature.

Sa vie

Sinclair Lewis est né le 7 février 1885 à Sauk Centre, un petit village du Minnesota, fondé en 1857, dont la rue principale inspirera Main Street.

Il est le troisième fils de Edwin J. Lewis et de Emma Kermott. Ses deux frères sont nés en 1875 Fred et 1878 Claude. Le père de Lewis était un honnête et sévère médecin de campagne dont la discipline et la ponctualité étaient aussi proverbiales que celles de Kant, et il prit une part active à la vie de la communauté, en tant que membre des conseils scolaire et de la bibliothèque.

La mère de Lewis, né en 1849, souffrant de la tuberculose, meurt en 1891. Edwin Lewis doit s’occuper seul de ses trois jeunes fils ; pressé par ses amis de leur trouver une mère, il se remarie l'année suivante avec Isabel Werner, une femme décrite comme réservée et maternelle.

Enfant chétif et solitaire, Sinclair ne rêve que de voyages et d'aventures, afin d'échapper à la vie étouffante de sa petite ville. Il lit les livres de la bibliothèque de son père, puis de la bibliothèque Bryant construite en 1904, Charles Dickens, Walter Scott, Grote, Henry Longfellow font partie de ses lectures favorites.

Les débuts

Il étudie à Oberlin College, dans l'Ohio, puis intègre l'Université Yale, sur la côte Est des États-Unis, dont il sort diplômé en 1908. Il profite de ces années universitaires pour intégrer brièvement Helicon Hall la colonie coopérative d'Upton Sinclair dans le New Jersey puis pour se rendre au Panama. Jusqu'en 1915, il écrit des poèmes et des nouvelles, tout en travaillant pour des maisons d'édition. Il fréquente à cette époque plusieurs écrivains de gauche, comme Upton Sinclair, Jack London et le journaliste John Reed.

Ses premiers romans sont médiocres, et il vit de nouvelles, au ton optimiste, publiées dans des revues à grand tirage comme Collier's et le Saturday Evening Post.

Les grands romans des années 1920 Main Street

Tout change pour lui en 1920. Son roman Main Street, critique acerbe de la vie de province du midwest américain, inspiré de sa jeunesse à Sauk Center (déguisée sous le nom de « Gopher Prairie »), devient un véritable phénomène d'édition. En quatre mois, il s'en vend plus de 100 000 exemplaires. Le roman est le plus grand livre à succès du premier quart de siècle aux États-Unis et connaît également un succès critique. Le comité d'attribution du Prix Pulitzer lui préfère néanmoins L'Âge de l'innocence d'Edith Wharton, à qui Sinclair Lewis dédicacera son roman suivant.

Lewis poursuit dans la veine ouverte par Main Street au cours des années 1920, durant lesquelles il devient le chef de file de l'école réaliste américaine. Son roman suivant, Babbitt, publié en 1922, est lui aussi un classique immédiatement reconnu comme tel. Il met en scène George F. Babbitt, agent immobilier prospère, pilier de la chambre de commerce de la ville de Zenith, obsédé par les valeurs matérielles, et pourtant frustré par son existence centrée sur l'argent et la consommation. Comme dans Main Street, l'action se situe dans l'État américain imaginaire du Winnemac. Le roman, satirique, présente le premier portrait de l'Amérique des années 1920, obsédée par la spéculation foncière et l'acquisition d'objets de consommation, devenus abordables, comme les automobiles ou les réfrigérateurs. Cette classe moyenne en voie d'embourgeoisement ignore complètement l'art et la littérature.

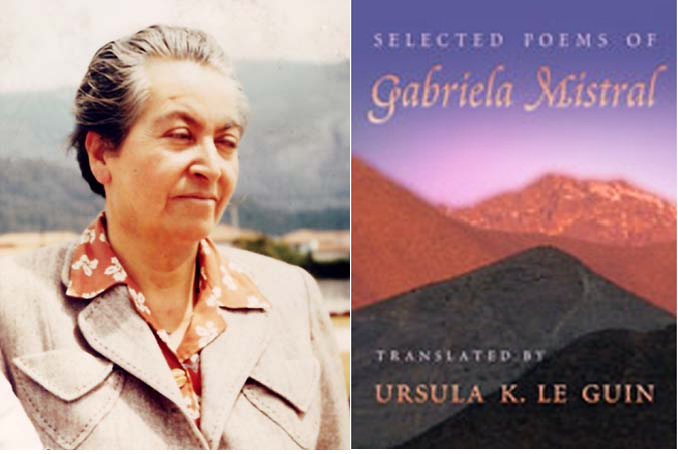

Sinclair Lewis, Frank Kellogg, Albert Einstein et Irving Langmuir

De gauche à droite, Sinclair Lewis 1885-1951, Prix Nobel de littérature 1930, Frank Kellogg (1856-1937), Prix Nobel de la paix 1929, Albert Einstein (1879-1955), Prix Nobel de physique 1921, et Irving Langmuir 1881-1957, Prix Nobel de chimie 1932.

Crédits: Hulton Getty Consulter

De son nom complet Harry Sinclair Lewis, il sortit de Yale en 1907 et s'orienta dans un premier temps vers la presse et l'édition. En 1914, son premier roman, Our Mr. Wren Notre sieur Wren), reçut un accueil favorable auprès des critiques, mais réservé auprès des lecteurs. Même si les textes de fiction qu'il publiait alors dans des magazines aussi largement diffusés que The Saturday Evening Post et Cosmopolitan connaissaient un succès grandissant, il ne perdit jamais de vue son ambition de devenir un authentique romancier. Tout en sachant que ses efforts seraient loin d'être récompensés aussi rapidement qu'avec la presse, il n'hésita pas à se lancer dans une œuvre d'envergure, Main Street Grand-Rue. C'est elle, pourtant, qui devait lui apporter en 1920 la consécration littéraire. L'histoire est vue à travers les yeux de Carol Kennicott, une jeune femme de la côte est mariée à un médecin du Middle West installé à Gropher Prairie, dans le Minnesota Lewis s'inspire ici du Sauk Centre de ses jeunes années. La force du livre tient au soin que met son auteur à capter les particularités locales : expressions, manières, façons de vivre. La satire est à double tranchant, puisqu'elle vise à la fois les habitants de Gropher Prairie et l'intellectualisme superficiel qui inclinerait un peu trop vite à les mépriser. Dans les années qui suivirent sa sortie, Main Street devint, plus encore qu'un roman, le texte de référence obligé sur le provincialisme américain.

En 1922, Lewis publia Babbitt, où il montre comment un certain type d'Américain, pétri de conformisme et d'autosatisfaction, en vient, à force de clubs Rotary et de rhétorique moralisante, à perdre toute individualité. Le nom de Babbitt est passé dans l'usage pour désigner l'homme d'affaires entre deux âges, optimiste et content de lui, dont tout l'horizon se limite à sa petite ville.

Après ce grand succès vint une autre satire, Arrowsmith (1925), où Lewis choisit cette fois de mettre en scène certains milieux médicaux dont le mercantilisme apparaît bien éloigné des idéaux de la science. Elmer Gantry (1927) se situe dans la même veine, avec une attaque en règle contre les prédicateurs ignorants, grossiers et cupides qui ont réussi à faire leur chemin au sein de l'Église protestante. Dodsworth (1929), qui relate le voyage en Europe d'un homme d'affaires retraité et de son épouse, fait quelque peu évoluer ce schéma. Lewis y tire parti d'un double contraste : entre les valeurs américaines et les valeurs européennes, mais aussi entre les deux caractères très différents du mari et de la femme.

Les derniers livres de Lewis se situent en retrait par rapport à ceux des années 1920. It Can't Happen Here (1935) imagine l'élection d'un fasciste à la présidence des États-Unis. Adaptée pour le théâtre, cette œuvre de politique-fiction fut représentée en 1936 par les vingt et une compagnies du Federal Theatre. Kingsblood Royal (1947 évoque le problème des relations entre les races.

Lewis prit l'habitude, sur le tard, de séjourner de plus en plus longuement à l'étranger. Sa réputation n'avait cessé de décliner depuis la fin des années 1930. Son second mariage, avec la journaliste politique Dorothy Thomson, se solda par un nouveau divorce et il se mit à boire immodérément. Il mourut en Italie, près de Rome, le 10 janvier 1951.

Arrowsmith

En 1926, le prix Pulitzer lui est décerné pour Arrowsmith, un roman mettant en scène un jeune médecin idéaliste confronté à une profession aussi avide d'argent et de prestige que le milieu des affaires de Babbitt. Lewis refuse le prix, sous prétexte qu'il devrait être accordé à un texte mettant en valeur les qualités positives de l'Amérique, et non à un roman critique comme le sien.

Elmer Gantry

Sinclair Lewis publie, en 1927, Elmer Gantry, histoire d'un ancien joueur de football américain devenu prêcheur itinérant. Elmer Gantry, charlatan cynique, malhonnête et alcoolique, s'élève dans la société grâce à la religion. Lewis s'inspire de Billy Sunday, ex-joueur vedette de baseball, devenu le prêcheur protestant le plus célèbre de son époque au tournant du XXe siècle.

Sam Dodsworth

Le dernier roman classique de Lewis est Sam Dodsworth, publié en 1929, qui raconte l'histoire d'un couple d'Américains dont le mariage s'effondre lors d'un voyage en Europe.

Réception du Nobel

En 1930, Lewis devient le premier américain à être honoré du Prix Nobel de littérature. La réception du prix se déroule dans des conditions difficiles, que reflète son discours de remerciement.

Dans ce discours, intitulé La Peur américaine de la littérature, rappelant les appels au lynchage dont il a été victime, il dénonce en effet l'intolérance de son pays à l'égard des écrivains qui ne glorifient pas la simplicité bucolique et puritaine de l'Oncle Sam et l'individu américain, grand, beau, riche, honnête et bon golfeur .

Selon lui, bien que les États-Unis aient entièrement changé de visage avec la révolution industrielle, le réalisme social littéraire décrivant ces changements est violemment critiqué, au nom d'un idéal de vie américain vertueux défendu par les institutions universitaires et les académies des arts. Mais la nouvelle génération d'écrivains américains, Faulkner, Wolfe, Hemingway s'est déjà émancipée de ce que Lewis nomme un provincialisme ennuyeux, pour décrire l'Amérique telle qu'elle est. Aussi espère-t-il voir son pays abandonner sa peur puérile de la littérature réaliste et satirique, pour parvenir à se doter de ce qui lui manque, malgré ses richesses et sa puissance, une civilisation assez bonne pour satisfaire les désirs profonds de l'être humain.

Un succès planétaire et cinématographique

Lewis est dans ces années le romancier américain le plus célèbre au monde, et presque toutes ses œuvres vont être adaptées au cinéma en quelques années, par des réalisateurs connus et moins connus, avec les plus grandes vedettes de l'époque.

De 1923 à 1936, Babbitt et Main Street compteront ainsi chacun deux adaptations, Arrowsmith sera adapté par John Ford, Dodsworth par William Wyler avec Walter Huston (qui joue également dans Ann Vickers avec Irene Dunne), Mantrap par Victor Fleming avec Clara Bow.

Le déclin

Sinclair Lewis en 1930.

Cependant, la valeur de ses romans baisse à partir de cette date. De sa production post-Nobel, seul It Can't Happen Here (« Ça ne peut arriver ici ») approche de la qualité de ses œuvres des années 1920. Buzz Windrip y est élu président des États-Unis, grâce à un programme populiste. Il établit en quelques mois une dictature personnelle qui débouche finalement sur l'effondrement du pays et la guerre civile.

Les ventes des romans de Sinclair Lewis baissent de manière sensible, alors qu'il mène une vie instable, voyageant de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel et s'adonnant à la boisson.

Il se marie et divorce deux fois au cours de sa vie. Il a eu deux fils : Wells, qui est tué en France durant la Seconde Guerre mondiale, et Michael.

Alcoolique et physiquement miné, Sinclair meurt le 10 janvier 1951 à Rome, lors d'un de ses nombreux voyages. Il est enterré dans sa ville natale.

Œuvres Romans

Hike and the Aeroplane 1912

Our Mr. Wrenn 1914

The Trail of the Hawk 1915

The Innocents 1917

The Job 1917

The Willow Walk 1918

Coups de pompe gratis 1919 - Free Air

Main Street 1920

Babbitt 1922

Arrowsmith 1925

Le Lac qui rêve 1926 - Mantrap

Elmer Gantry 1927

Un Américain parle 1928 - The Man Who Knew Coolidge

Sam Dodsworth 1929 - Dodsworth

Ann Vickers 1933

Œuvre d'art 1934 - Work of Art

Cela ne peut arriver ici 1935 - It Can't Happen Here

Les Parents prodigues 1938 - The Prodigal Parents

Bethel Merriday 1940

Gideon Planish 1943

Cass Timberlane 1946

Sang royal 1947 - Kingsblood Royal

The God-Seeker 1949

World So Wide 1951 posthume

Nouvelles isolées

The Ghost Patrol 1917

Publié en français sous le titre Le Policier fantôme, Paris, Opta, L'Anthologie du mystère no 2, 1964

The Willow Walk 1918

Publié en français sous le titre L'Allée des saules, Paris, Opta, Mystère Magazine no 187, août 1963

The Post-Mortem Murder 1921

Publié en français sous le titre Mort d'un immortel, Paris, Opta, Mystère Magazine no 58, février 1966

Journal

Minnesota Diary, 1942-1946, édité par Killough, George, 2000