|

|

Re: Défi du 30 janvier 2016 |

|

Administrateur

Inscrit:

30/05/2013 12:47

Niveau : 34; EXP : 7

HP : 0 / 826

MP : 540 / 26786

|

D’argile Ils étaient fait, depuis la nuit des temps,

De cet état de pot, ils vivaient très heureux,

Dans une vie (pot) )sée, quand un mauvais génie,

Décida de changer cet état bienheureux.

Jaloux que dans ses bras il ait mille pensées,

Jonquilles ou azalées, narcisses ou tendres roses,

Ce génie malfaisant se sentant offensé,

Par autant de bonheur, fit prendre au pot la pose.

Désormais lui t-il, ta vie de pot de fleurs

Te sera échangée par celle d’un humain,

Mafalda, n’y est pour rien, son vœu était ailleurs,

Inverse était son souhait, mais Titi est malsain !!!

Dés lors, de chair et d’os, ce pot fut affublé,

Et de vivre, la vie d’un homme, fut contraint,

Tel boire du pinard, l’ex-pot fuit troublé,

Alors qu’avant, la pluie lui donnait de l’entrain ???

Ayant fait des affaires avec un gars douteux,

Il se vu reprocher, par le grand l’échevin,

D’avoir, un tas de fric, détourné, c’est odieux,

Parvenant à ses fins par moult pots de vin.

Pourtant le pot aux roses fut déjoué aisément,

N’ayant pas esgourdi, ayant l’ouïe au repos,

Quand son complice hurlait:’’ tire toi vivement

Les flics sont au courant’’ ; étant sourd comme un pot !!

Hans, vieux pot très connu, ponte en fait, essaya

De le sortir de cet étrange (pot) sition,

Mais bien que (pot) ager et réel potentat,

De sauver son poto,( le pot) ance échouât.

Mill’pardons mafalda, pour ce bien triste écrit,

Détourné de son axe, par un bien triste sire,

Qui mérite, dés lors, du jeu d’être proscrit,

Tans ces sots jeux de mots n’inspirent que de l’ire.

Aussi, dedans ma cave je retourne piteux,

Programmant une sieste venue bien à propos

4 ou 5 heures …….ou plus, puis vu le temps pluvieux,

Avec quelques amis nous irons boire…………. un pot !!!

Posté le : 30/01/2016 15:31

|

|

_________________

Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …

Titi

|

|

|

Re: Défi du 30 janvier 2016 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

02/02/2013 11:24

Niveau : 25; EXP : 95

HP : 0 / 623

MP : 278 / 20791

|

Effectivement, de Belgique j' ai reçu une commande de neurone...( au singulier )

Avec ce dernier j' ai constitué une idée.

Pardonnez-moi d' avoir péché.

Bon courage à tous, merci titi j' ai encore bien ri.

Posté le : 30/01/2016 10:24

|

|

|

|

|

Re: Défi du 30 janvier 2016 |

|

Administrateur

Inscrit:

30/05/2013 12:47

Niveau : 34; EXP : 7

HP : 0 / 826

MP : 540 / 26786

|

(« Par un manque de chance,

Il fut changé en pot »

Ce jour, Mafalda lance

Ce défi costaud :

"Par une fée caustique,

En pot de fleur, demain,

Vous êtes, et c’est magique

Transformer au matin"".

A vos plumes, dit-elle,

Et faite de la prose.

Dés lors je m’y attelle,

Car je sais les virtuoses,

Ces ORéens fidèles,

Qui, dés potron minet,

Sur le défi, se jette

Comme des affamés

Pour déposer leurs chouettes

Écrits et fantasmer

Sur ce défi curieux,

Et Belge d’origine…….,

Conçu par un vicieux

Ou la futée Delphine !!

Sympa ce défi Mafalda, quoique parler d’impôt, le jeu n'est pas plaisant, mais je vais passer outre ces impôts qui me outrent....... et faire travailler mon neurone restant!!! *

A bientôt ................(dés demain!!!!!!!!!!!!!!) et bon week end.

* j'avais féminisé mon neurone, et mafalda m'a gentiment remis dans le droit chemin du bel orthographe!!!! et je l'en remercie vivement!!!)

Ce doit être mon trop plein d'amour pour la gente féminine...........

Posté le : 30/01/2016 09:22

|

|

_________________

Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …

Titi

|

|

|

Défi du 30 janvier 2016 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

02/02/2013 11:24

Niveau : 25; EXP : 95

HP : 0 / 623

MP : 278 / 20791

|

Bonjour à tous, voici le défi de cette semaine:

On vous a jeté un sort, qui? Pourquoi?

Quoi qu' il en soit vous voilà bien dans l' embarras.

Vous vous transformez en un pot de fleurs ou en un autre objet insolite...

Comment allez-vous vous en sortir? Qui viendra vous sauver?

Ou, comment vous sortirez-vous de ce mauvais pot...heu...pas?

Bien amicalement,

Posté le : 29/01/2016 23:24

|

|

|

|

|

Rodolphe Topffer |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 31 JAnvier 1799 naît Rodolphe Töpffer ou Toepffer

Suisse, mort à 47 ans à Genève le 8 juin 1846, pédagogue, écrivain, illustrateur, politicien et auteur de bande dessinée suisse, considéré comme le créateur et le premier théoricien de cet art. IL est influencé par Wolfgang Adam Toepffer, Molière, Racine, Virgile, Tacite, Jean-Jacques Rousseau. Il a influencé Gustave Doré

En bref

Pédagogue, dessinateur, écrivain, critique d'art, Rodolphe Töpffer doit à l'essor de la bande dessinée d'avoir été redécouvert au XXe siècle. Les spécialistes du neuvième art le considèrent aujourd'hui comme l'un des pionniers des histoires en images. Né à Genève le 31 janvier 1799, il est le fils de Wolfgang-Adam Töpffer 1766-1847, artiste peintre et caricaturiste. Très tôt, le père communique au fils son admiration pour le caricaturiste anglais William Hogarth (1697-1764) ainsi que son goût pour la peinture. Un goût qui le dispute chez le jeune homme au plaisir des promenades dans la nature. À dix-neuf ans, une maladie des yeux lui interdit toute carrière de peintre ; il étudie le grec, la littérature ancienne, et s'oriente vers l'enseignement. Son mariage en 1823 lui permet, grâce à la dot de sa femme, de fonder son propre pensionnat à Genève. De 1825 à 1842, il entreprend chaque année des excursions dans les Alpes avec ses élèves, des Voyages en zigzag dont les récits sont autographiés – une variante simplifiée de la technique lithographique – à partir de 1832, puis publiés à Paris en 1844 par son cousin, le grand éditeur d'ouvrages illustrés Jacques-Julien Dubochet.

Critique d'art, collaborateur de la Bibliothèque universelle de Genève, nouvelliste et pédagogue, il est l'auteur de productions très éclectiques. De 1830 à 1843, il donne douze opuscules – dont un consacré au daguerréotype, De la plaque Daguerre (1841) – qui seront réunis sous le titre Réflexions et Menus propos d'un peintre genevois, ou Essai sur le beau dans les arts en 1848. Pour ses élèves et amis, il dessine – là est sa modernité – des « histoires en estampes » : Histoire de Monsieur Vieux-Bois (1826), Monsieur Cryptogame (1830, et dont une version adaptée par Cham paraîtra en 1845 dans L'Illustration), puis Monsieur Jabot et Monsieur Pencil (1831). La transcription de l'action en images, la représentation subjective et humoristique des faits participent à l'espace du récit (cases de tailles différentes, paroles dans l'image). Les encouragements d'un Goethe octogénaire, sollicité par un ami de Töpffer, incitent leur auteur à publier ces histoires illustrées d'un genre nouveau que sont, en 1833, Histoire de Monsieur Jabot puis, en 1837, Histoire de Monsieur Crépin et Histoire de Monsieur Vieux-Bois dont des contrefaçons circulent dès 1839 à Paris chez Aubert. En 1840 paraissent Monsieur Pencil puis Le Docteur Festus, deux histoires illustrées dont la seconde se double d'une version romancée. En 1845, l'Histoire d'Albert (par Simon de Nantua), un pamphlet politique en images, exprime les convictions conservatrices de leur auteur opposé à la révolution radicale de Genève en 1841.

Toutes ces histoires illustrées mettent en scène des personnages excentriques entraînés dans des aventures extravagantes dont l'issue est souvent apportée par un mariage. Ce répertoire de types humains ridicules évoque les « physiologies » ces petits livres au ton enjoué, illustrés et bon marché, qui s'inspirent des mœurs contemporaines et des différents types sociaux. Ils étaient très en vogue au début du XIXe siècle, sous l'influence du pasteur zürichois Johann Caspar Lavater, dont les Physiognomonische Fragmente (1775-1778) furent traduits et diffusés avec grand succès en France dès 1818-1820. Le docteur Craniôse dans l'Histoire de Monsieur Crépin caricature l'engouement pour la physiognomonie ; une critique déjà manifestée graphiquement avec la plus virulente dérision dès 1777 par Georg Lichtenberg (1742-1799), cet autre grand admirateur d'Hogarth. Dans son Essai de physiognomonie (1845) Töpffer interroge les ressorts expressifs de la caricature, manifestant là encore sa familiarité avec les œuvres de William Hogarth ; en outre, celui qui fut appelé à occuper la chaire de rhétorique et de belles-lettres générales de l'académie de Genève insiste sur le caractère conventionnel des expressions iconique et linguistique.

On doit également à Töpffer des romans et des nouvelles : La Bibliothèque de mon oncle et Le Presbytère (1832), L'Histoire de Jules (1838), Nouvelles genevoises (1841). Dès 1843, les premiers symptômes de la maladie – qui l'emportera le 8 juin 1846 – se manifestent et différentes publications seront faites à titre posthume Rosa et Gertrude, 1847 ; Réflexions et menus propos d'un peintre genevois, ou Essai sur le beau dans les arts, 1848 ; Nouveaux voyages en zigzags, 1854 ; une ultime histoire illustrée, Monsieur Trictrac, 1937.

Formé à l'école de la caricature par son père, Töpffer a trouvé un ton humoristique très personnel : ses enchaînements incongrus, ses zigzags ne sont pas seulement géographiques, ils forcent toujours plus l'imagination de ses lecteurs. Longtemps méconnu du grand public, Töpffer a exercé une influence déterminante sur Alfred Jarry, avec son très pataphysicien Docteur Faustroll (1897-1898) ; il est également un inspirateur revendiqué par Christophe dès l'épigraphe de sa Famille Fenouillard en 1889. Nelly Feuerhann

Sa vie

Rodolphe Töpffer naît dans la maison familiale dite de la « bourse française » près de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève. Il est le fils de l'artiste peintre et caricaturiste réputé1 Wolfgang Adam Toepffer, qui lui communique le goût de la satire et de l'observation, il voyage en France : À Annecy après la restauration. Trouvant la ville à demi en ruines, il regrette qu'elle ne fût pas encore reconstruite, étant certain qu'elle fournirait de « très agréables séjours aux étrangers », au vu de ses atouts.

En 1816, Adam Toepffer suit en Angleterre un riche admirateur de ses œuvres et confie la responsabilité de la famille à Rodolphe. C'est à ce moment que celui-ci découvre son affection oculaire. Il se rend alors à Paris plusieurs mois à partir d'octobre 1819 pour y suivre un nouveau traitement et où il continue ses études littéraires et y fréquente les milieux artistiquesSa vie. Il rend aussi souvent visite à la famille Dubochet dont son cousin Jacques-Julien sera son éditeur parisien3. En août 1820, de retour à Genève, ne pouvant suivre la même carrière artistique que son père, il décide alors de se consacrer à la littérature. Il devient sous-maître de latin, de grec et de littérature ancienne dans la pension du pasteur Heyer.

Il se marie le 6 novembre 1823 avec une amie de sa sœur Ninette, Anne-Françoise Moulinié 1801 — 1857, de laquelle il a quatre enfants : Adèle-Françoise (1827 — 1910), dernière descendante directe, elle lègue à la ville de Genève l'ensemble des manuscrits de son père, François 1830 — 1870, Jean-Charles 1832 — 1905 et Françoise-Esther 1839 — 1909.

La forte dot de sa femme, surnommée Kity, lui permet d'ouvrir à Genève, dans la maison de la place Maurice sur la promenade Saint-Antoine, un pensionnat de jeunes garçons en majorité étrangers2, auquel il se consacre jusqu'à sa mort en 1846. « Nos pensionnats ne sont pas des lycées ; on y vit en famille. J'ai composé pour le divertissement de mes élèves une douzaine de comédies. J'ai écrit pour le même objet la relation illustrée et annuelle de chacune des excursions que j'ai faites avec eux dans nos cantons, aux Alpes et sur le revers italien des Alpes. C'est aussi à leur grand plaisir que, durant les soirées d'hiver, j'ai composé et dessiné sous leurs yeux ces histoires folles, mêlées d'un grain de sérieux, qui étaient destinées à un succès que j'étais bien loin de prévoir. écrit-il à Sainte-Beuve.

Durant les années 1830 et 1840, il écrit différents ouvrages et acquiert une certaine réputation dans le milieu intellectuel genevois ; il partage son temps entre ses élèves et les cénacles littéraires de la ville. À partir de 1832, il donne des cours de « Rhétorique et de Belles Lettres à l'Académie de Genève. Éloigné de l'effervescence littéraire parisienne, Töpffer n'a de reconnaissance que tardive.Sainte-Beuve lui consacre un de ses Portraits dans la Revue des deux Mondes du 15 mars 1841.

En 1834, Töpffer devient membre conservateur du parlement du canton de Genève et en 1842 il est polémiste et écrit dans un journal ultra-conservateur où il s'oppose aux volontés de réformes libérales de James Fazy.

À partir de 1843, sa santé se dégrade de plus en plus et il est contraint de renoncer à l'enseignement en mars 1845. Il s'installe à Cronay dans la maison familiale de sa femme reçue en héritage. Ses médecins l'envoient en cure aux bains de Lavey et ensuite à Vichy après la découverte d'une grave maladie hépatique, peut être une hypertrophie de la rate. Il décède à Genève dans sa maison de la cour Saint-Pierre en 1846.

Le pédagogue

Page de titre du Voyage de 1840 autographiée par Töpffer

Depuis le temps de la pension Heyer, Töpffer a pris l'habitude d'organiser des excursions. Bientôt dans sa propre institution, il emmène ses pensionnaires en « course d'école » une ou deux fois l'an.

Ce sont de plus grands voyages d'études, souvent à pieds, avec sa femme Kity qui voyage pour le soulagement des blessés, et l'agrément de ceux qui se portent bien. Elle porte un voile vert, et une petite pharmacie dans son sac. Au retour, il écrit et illustre le récit de ses excursions, d'abord manuscrit et à partir de 1832, sous la forme d'album autographié.

Ses récits de voyages seront au moins aussi importants que le reste de son œuvre littéraire, repris et remaniés par Töpffer ces récits donnent la matière pour deux nouveaux récits de voyage les Voyages en zigzag publiés à Paris en 1844 et les Nouveaux voyages en zig-zag publiés à titre posthume en 1854. Ils sont admirés au même titre que sa littérature en estampes par Goethe.

Il confie l'enseignement du dessin, au sein de son établissement, à son père.

L'écrivain

Töpffer est influencé par Molière, Racine, Virgile, Tacite et surtout, par les idées de Jean-Jacques Rousseau5. En 1824, sa première œuvre est écrite en grec, Harangues politiques de Démosthène et en 1826, il publie anonymement sa première critique d'art sur une exposition du musée Rath de Genève. En 1841, la réputation littéraire de Töpffer est établie par la parution des Nouvelles genevoises chez Charpentier éditeur à Paris. La consécration vient avec l'étude critique que Sainte-Beuve fait paraître sur Töpffer dans la Revue des Deux Mondes.

Ces « littératures en estampes, que Töpffer appelle histoires en estampes créées de 1827 à sa mort sont au nombre de sept plus une posthume et quatre non-publiées6 qui rencontrent dès l'époque un grand succès. En 1842, il fait paraître une notice sur les essais d'autographie, technique qu'il préfère à la lithographie pour réaliser ses ouvrages de bandes dessinées et en 1845, s'intéressant dans son Essai de physiognomonie à l'originalité de ce qu'il appelle la littérature en estampes, il écrit le premier ouvrage théorique sur la bande dessinée.

Parallèlement à ses créations littéraires, Töpffer écrit sa première pièce L'Artiste et la fait jouer par Kity et une troupe de ses pensionnaires le 12 février 1829. Il en écrit plusieurs autres qui sont jouées pour l'édification de ses élèves. Jamais Töpffer n'accepta de laisser publier ses pièces de son vivant et il en aurait été de même de ses « littératures en estampes » sans les encouragements de Goethe.

L'homme politique

Töpffer a des opinions très conservatrices à la différence de son père qui défend des idées libérales. En 1834, Rodolphe Töpffer est membre conservateur du parlement du canton de Genève, responsabilité qu’il quitte en 1841 à la suite d'un premier succès des libéraux. Ensuite en 1842, il devient polémiste dans le Courrier de Genève Je voudrais avoir dix bras, dix plumes, dix journaux, et surtout deux bons yeux, pour faire une guerre que j’estime être au fond celle de l’honnêteté contre le vice car, s’il ne s’agissait ici que d’intérêt, de ce qu’on appelle vulgairement politique, je n’aurais pas, j’en suis sûr, d’idées de quoi écrire une ligne écrit-il à de La Rive du 20 septembre 1842. Le Courrier de Genève est suspendu le 22 mars 1843.

Il continue à lutter avec ses amis de l'Académie contre la bourgeoisie libérale, dont fait partie son père, et le Volkstribun James Fazy qui tentent de supprimer définitivement le vieux système de patricien du canton de Genève.

C'est sous le nom de Simon de Nantua9 que Töpffer continue sa lutte en littérature en estampes en dessinant Histoire d'Albert dans laquelle il caricature son adversaire politique James Fazy sous les traits d'Albert. C'est aussi la première fois qu'une bande dessinée est utilisée en politique.

Cette lutte se termine par la victoire des libéraux lors de la révolution de 1846, année de la mort de Töpffer.

L'inventeur de la bande dessinée

La notion d'inventeur de la bande dessinée est controversée, un art n'étant pas un procédé technique. Cependant, le caractère inédit des histoires en images que Töpffer commence à créer en 1827, cette nouvelle manière d'articuler texte et images montées en séquences, et surtout la perception par l'auteur qu'il faisait quelque chose de nouveau, le pressentiment qu'il avait que d'autres personnes utiliseraient ce mode d'expression inédit le font généralement considérer comme le premier auteur de bande dessinée occidental.

Bien que très influencé dans sa mise en scène par le théâtre les personnages sont généralement représentés de plain-pied, comme face à un public, et par le roman dans ses textes qui articulent les vignettes, les histoires de Töpffer ne sont pas de simples romans illustrés car les composants de la narration verbo-iconique sont indissociables : Sans le dessin, le texte n'aurait pas de sens, mais ce dernier aide à mieux faciliter la compréhension de l'histoire. Loin d'être simple juxtaposition de textes avec des images, elles sont donc intéressantes de par leur caractère mixte narration-illustration, ce qui suffit à les caractériser comme bandes dessinées, bien que la narration soit encore fortement assujettie au texte.

La bande dessinée est souvent vue comme un art à la croisée de l’écriture littéraire et de l’écriture graphique11. C’est la vision de l’inventeur de la bande dessinée que décrit Töpffer dans la préface de L'Histoire de Monsieur Jabot : Ce petit livre est d’une nature mixte. Il se compose de dessins autographiés au trait. Chacun des dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Les dessins, sans le texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d’autant plus original qu’il ne ressemble pas mieux à un roman qu’à autre chose.

Un satiriste

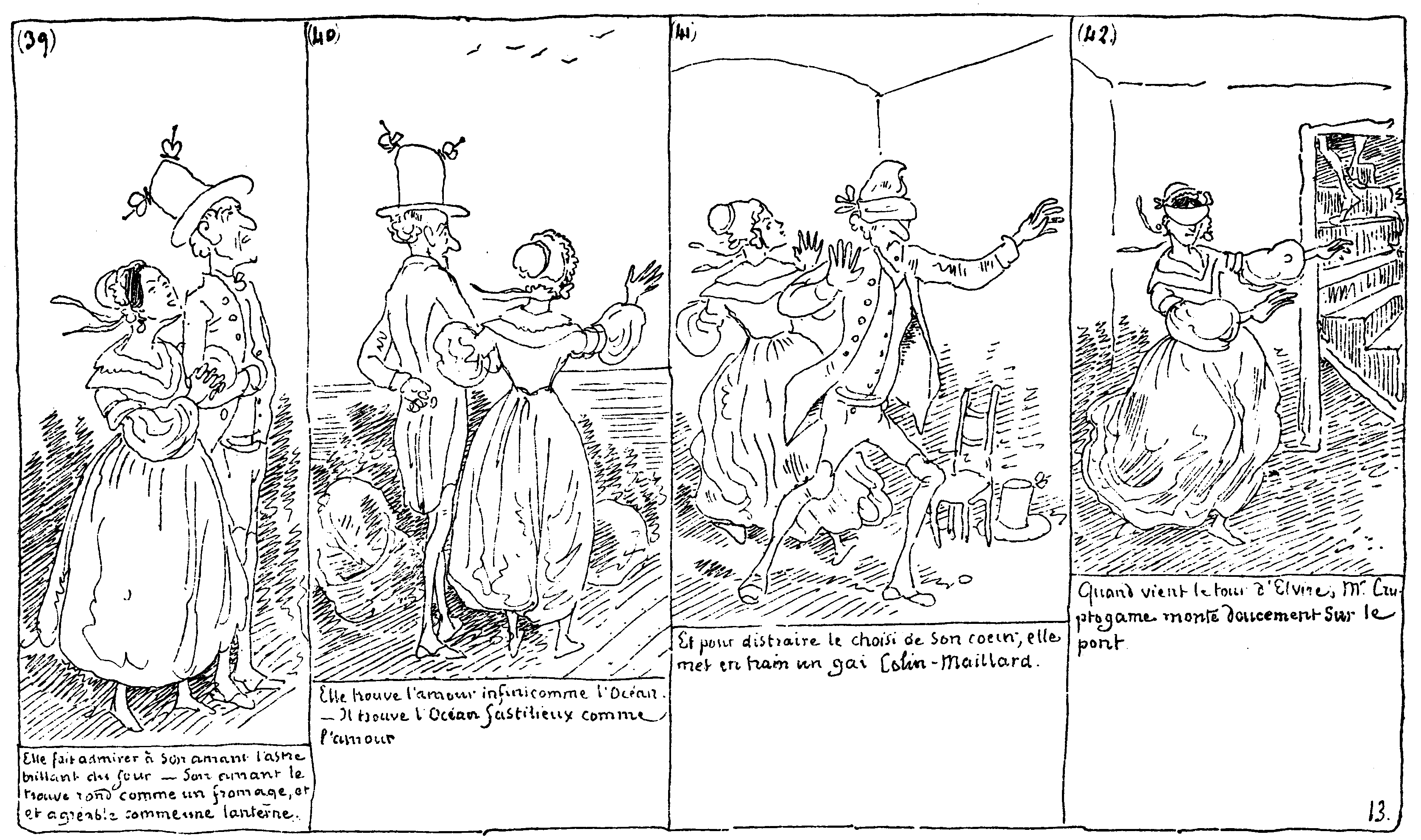

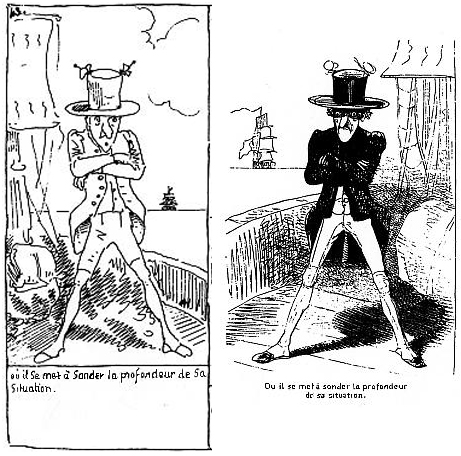

Histoire de Monsieur Cryptogame

Dans l'article qu'il consacre en 1990 à Töpffer, Thierry Groensteen évoque à propos des huit héros de ses histoires une « typologie du ridicule. Dans la tradition des grands satiristes de Juvénal à Boileau, Töpffer prend plaisir à observer les hommes pour mieux faire ressortir leurs défauts. De tout temps mon père et moi avons fréquenté les places publiques, les carrefours ; ... c'est le penchant de tous ceux qui, aimant à observer leurs semblables, se plaisent à les rencontrer nombreux, en rapport les uns avec les autres, et livrant à un observateur qu'ils ne remarquent point, dont ils ne se défient pas, le secret de leurs motifs, de leurs sentiments ou de leurs passions.

Histoire de monsieur Jabot 1833, dessinée en 1831, inspirée par Le Bourgeois gentilhomme, met en scène « une sorte de bouffon sot et vaniteux qui, pour s'introduire dans le beau monde, en singe maladroitement les manières. Dans Histoire de monsieur Crépin 1837, dessinée en 1827, Töpffer se moque de la pédagogie à système, faisant défiler des précepteurs inefficaces dont les méthodes sont toujours basées sur un principe unique. La succession des maîtres se double d'une progression vers l'absurde, le dernier pédagogue présentant un système d'éducation basé sur le nombre de bosses présentes sur le crâne des enfants. Les Amours de monsieur Vieux Bois 1837, dessinée vers 1827 est une variation sur le thème de l'amoureux éconduit ; Monsieur Pencil (1840) sur l'aveuglement des artistes, savants et hommes politiques imbus d'eux-mêmes.

planche 24 de l'Histoire d'Albert

« Histoire d'Albert » 1845, dessinée en 1844, directement dirigée contre James Fazy, fondateur du Parti Radical, est la seule histoire de Töpffer faisant référence au contexte politique de l'époque ; Albert est un dilettante s'enrichissant en fondant un journal qui met Genève à feu et à sang. Töpffer a publié cette histoire autographique sous le nom de Simon de Nantua. Les clefs d'interprétation sont transparentes : Simon, l'exact contraire d'Albert, croise celui-ci à la planche où il tente de le remettre dans le droit chemin. Ses deux autres bandes dessinées publiées de son vivant, moins satiriques, présentent toujours des personnages ridicules : Docteur Festus 1840, dessinée en 1829 présente le voyage à dos de mulet accompli par un professeur à des fins d'instruction, prétexte à une succession d'aventures rocambolesques, tandis qu’Histoire de monsieur Cryptogame 1846, dessinée en 1830 lui permet de mettre de nouveau en scène des amours contrariées. Monsieur Trictrac (publiée en 1937 mais réalisée en 1830 est une charge contre le corps médical, qui reconnaît Trictrac particulièrement changé dans les diverses personnes qui ont pris sa place alors qu'il est parti à la recherche des sources du Nil.

Ses cibles favorites, les forces de l'ordre et les savants16 étaient déjà très prisées des caricaturistes : L'utilisation de l'archétype permet à Töpffer de créer des histoires peu vraisemblables, et d'autant plus plaisantes. Son comique, basé sur l'accumulation, la gradation vers l'absurde, liées à un rythme narratif très élevé, et surtout l'erreur d'interprétation des signes, se rattache à la comédie classique. Si les moyens sont classiques, ils sont cependant rénovés par leur application à un nouvel art : le mélange de la séquentialité à un dessin très caricatural et lâche permet d'augmenter une impression d'incohérence. Les audaces de mise en page, témoignant de la grande aisance de Töpffer avec un art qu'il vient pourtant de créer, permettent à l'auteur de créer un humour propre à la bande dessinée, comme en témoigne la 24e planche d’Albert.

Succès, plagiat, influence

Monsieur Cryptogame autographié par Töpffer à gauche et xylographié par Cham à droite

Dès les premières versions manuscrites de ses bandes dessinées, pourtant encore hésitantes, celles-ci rencontrent un grand succès : Goethe déclare : « C'est vraiment trop drôle ! C'est étincelant de verve et d'esprit ! Quelques-unes de ces pages sont incomparables. S'il choisissait, à l'avenir, un sujet un peu moins frivole et devenait encore plus concis, il ferait des choses qui dépasseraient l'imagination. »

Ses manuscrits redessinés avec soin pour être édités en albums, tirés à 500 exemplaires à partir de 1833 par les éditions suisses Cherbuliez, sont régulièrement réédités du vivant de Töpffer, et très vite, sont contrefaits : les éditions parisiennes Aubert, de Charles Philipon propriétaire de Charivari, publient des Jabot, Crépin et Vieux Bois maladroitement redessinés dès 1839. Cham, ayant Aubert comme éditeur, fait paraître la même année ses premières bandes dessinées, Histoire de Mr Lajaunisse et Histoire de Mr Lamélasse, directement inspirées de Töpffer. C'est ce même Cham, qui à la demande du cousin de Töpffer, Jacques-Julien Dubochet, et éditeur de L'Illustration, le premier magazine français d'actualité totalement illustré, grave les bois pour la prépublication du 25 janvier au 19 avril 1845 de l’Histoire de monsieur Cryptogame. Il faut attendre 1860 pour que paraissent en France des éditions correctes, scrupuleusement redessinées par François Töpffer, son fils, chez Garnier Frères, qui ont une influence déterminante sur les grands auteurs de la fin du XIXe siècle, comme Christophe. En Allemagne, une édition bilingue comprenant six titres est publiée en 1846, élogieusement préfacée par Friedrich Theodor Vischer, revitalisant l'histoire illustrée allemande, incarnée alors par Struwwelpeter d'Heinrich Hoffmann, 1845, et donnant l'idée de faire de la bande dessinée à des auteurs locaux comme Adolph Schrödter qui dessine en 1849 Herr Piepmeyer sur le scénario d'un député, Johann Detmold, directement inspiré de l'Histoire d'Albert. C'est Schrödter qui inspire à son tour Wilhelm Busch pour Max und Moritz.

À la fin de sa vie, Töpffer est très réputé et connu dans toute l'Europe : Monsieur Cryptogame est publié en 1846 en Grande-Bretagne, en Norvège, en Suède, en France, au Danemark et en Allemagne. Töpffer est traduit aux États-Unis, dès 1842, dans un supplément de "Brother Jonathan" où Monsieur Vieux Bois s'appelle Obadiah Oldbuck21. Selon l'historien Robert Beerbohm qui en 2000 tombe sur un exemplaire de ce Obadiah Oldbuck, c'est la première bande dessinée éditée aux États-Unis. Cette édition est une édition pirate car elle paraît sans que Töpffer en ait connaissance. Il en va de même pour les autres œuvres de Töpffer qui sont toutes publiées ainsi. Au début du XXe siècle, Töpffer reste assez connu, comme en témoigne l'adaptation des Amours de M. Vieux Bois en dessin animé en 1920. Cependant, il est par la suite relativement oublié, la bande dessinée prenant une direction plus rigide, plus académique comme chez Christophe ou Joseph Pinchon, et n'est redécouvert que dans les années 1970.

Le premier théoricien d'un art nouveau

Essai de Physiognomonie

Critique littéraire, érudit, Töpffer a immédiatement conscience d'inventer un art nouveau. Il écrit en 1833 dans la préface de l'Histoire de monsieur Jabot : Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se compose d'une série de dessins autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Les dessins, sans ce texte, n'auraient qu'une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d'autant plus original, qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose.

Töpffer, à la suite du lancement d'un concours le programme, va dès janvier et en avril 1836, livrer sur 48 pages, ses réflexions sur l'imagerie populaire pour souligner son rôle éducatif. La précocité de ses vues est particulièrement étonnante ainsi que la pertinence de ses analyses. Elles précèdent de plus de trente ans l'Histoire de l'imagerie populaire de Champfleury.

En 1842, il fait paraître une notice sur la technique de l'autographie. Ce petit volume in-8° format à l'italienne comporte 24 planches de dessins autographiés, moitié paysages moitié visages annonçant son essai de physiognomonie, pour démontrer les réelles qualités artistiques de cette technique de reproduction.

En 1845, il publie Essai de Physiognomonie, premier ouvrage théorique sur ce qui ne s'appelle alors pas encore la bande dessinée. La théorie töpfférienne se base principalement sur l'indissociabilité du texte et du dessin la bande dessinée est un genre mixte et non composite ; la facilité d'accès de la bande dessinée par rapport à la littérature, grâce à la concision et à sa clarté ; la conscience du développement futur de la bande dessinée ; la centralité du personnage dans le récit ; la nécessité d'un dessin au trait autographié spontané, par opposition au relief la gravure et à la couleur la peinture, afin de tendre au plus grand dynamisme narratif possible, d'où l'importance de la physiognomonie, et la nécessité de savoir construire des visages expressifs. Dans son Essai de physiognomonie, il prend l'exact contrepied de Johann Kaspar Lavater pour qui « la physiognomonie ou l'art de connaître les hommes » est « la science, la connaissance du rapport qui lie l'extérieur à l'intérieur, la surface visible à ce qu'elle couvre d'invisible ». Töpffer cherche dans la physiognomonie le moyen de dessiner des personnages typés exprimant clairement leur personnalité. Pour qu'une histoire en image « parle directement aux yeux », l'essentiel des évolutions narratives doit pouvoir se lire sur les faciès, indique Groensteen.

Œuvres Littérature Théâtre

L'Artiste 1829

Monsieur Briolet ou le dernier voyage d'un bourgeois

Les Grimpions

Les aventures de monsieur Croquemolle

Les Deux Amis

Les Quiproquo

Monsieur Du Sourniquet

Didon

Nouvelles, romans épistolaires et essais critiques

Harangues politiques de Démosthène 1824 écrit en grec

Réflexions et menus propos d'un peintre genevois 1830, 1er opuscule de douze

Le Presbytère 1832, rééd. 1839 roman épistolaire

La Peur 1833 nouvelle

L'Homme qui s'ennuie 1833 nouvelle

L'Héritage 1834

Élisa et Widmer 1834

La Traversée 1837

Histoire de Jules 1838, comprenant Les Deux Prisonniers 1837, La Bibliothèque de mon oncle 1832 et Henriette 1837

Nouvelles et Mélanges 1840

Docteur Festus 1840, réécriture sous forme de roman de la littérature en estampes

Monsieur Pencil 1840, réécriture sous forme de roman de la littérature en estampes

Nouvelles genevoises 1841, préface de Xavier de Maistre, éditions Jacques-Julien Dubochet, Paris ; Paris, Charpentier, 1841.

Rosa et Gertrude 1847, roman posthume

Réflexions et menus propos d'un peintre genevois, éditions Jacques-Julien Dubochet, Paris 1848, édition regroupant les douze fascicules

Essai sur le beau dans les arts, éditions Jacques-Julien Dubochet, Paris 1848

Récits de voyage

Tous les récits sont illustrés par l'auteur.

Voyage pittoresque au Grimsel Automne 1825

Voyage dans les Alpes pour les progrès des Beaux-Arts, des Sciences et de l’Industrie à Chamonix juin 1826

Voyage aquatico-historico-romantico-comico-comique dans le Nord Est jusqu’au Righi Automne 1826

Voyage autour du lac de Genève juin 1827

Voyage pittoresque, hyperbolique et hyperboréen Automne 1827

Voyage à Chamonix avec accompagnement d’orgue et passage en velu juin 1828

Voyage en Italie à la poursuite d’un passeport jusqu’à Milan Automne 1828

Pèlerinage à la Grande Chartreuse juin 1829

Voyage entre deux eaux jusqu’au Righi Automne 1829

Voyage à Chamonix sous les hospices de St-Médard juin 1830

Voyage à Turin Automne 1830

Voyage à Lugano (uin 1831

Excursion dans les Alpes(Automne 1832, le premier voyage lithographié.

Voyage à la Grande Chartreuse juin 1833

Voyage à Milan Automne 1833

Voyage à Gênes Automne 1834

Voyage à Chamonix juin 1835

Excursion dans l'Oberland bernois Automne 1835

Voyage en zigzag par monts et par vaux,ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur le versant italien des Alpes jusqu’à Einsiedeln Été 1836

Le col d'Anterne 1836- in Nouvelles genevoises

Le lac de Gers 1837 - in Nouvelles genevoises

La vallée du Trient 1837 - in Nouvelles genevoises

Voyage aux Alpes et en Italie jusqu’à Milan Été 1837

Second voyage en zig-zag jusqu’à Coire Été 1838

Le Grand Saint-Bernard 1839 - in Nouvelles genevoises

Voyage de 1839 : Milan, Côme, Splugen Été 1839

Voyage de 1840 jusqu’au Righi Été 1840

Tour du lac avril 1841

Voyage à Venise Été 1841

Voyage autour du Mont Blanc jusqu’à Zermatt Été 1842, c'est son dernier voyage avec ses élèves.

Derniers voyages en zigzag I, Lausanne,

Derniers voyages en zigzag II, Lausanne,

Bandes dessinées

Le recensement des « littératures en estampes » est l'œuvre de Thierry Groensteen31.

Bandes dessinées publiées

Publication Titre Création

1833 Histoire de monsieur Jabot 1831

1837 Les Amours de monsieur Vieux Bois 1827

1837 Histoire de monsieur Crepin 1837 environ

1840 Docteur Festus 1829

1840 Monsieur Pencil 1831

1845 Histoire d'Albert 1844

184632 Histoire de monsieur Cryptogame 1830

193733 Monsieur Trictrac 1830

Les Histoires en images, préfacées par François Caradec ont été éditées en un volume par Pierre Horay en 1975.

L'édition actuelle la plus accessible est celle en trois volumes réalisée en 1996 par les éditions du Seuil.

Bandes dessinées non publiées

Histoire de monsieur Fluet et de ses quinze filles (dessinée avant 1837) 4 planches, 24 dessins

Histoire de monsieur Vertpré et de mademoiselle d'Espagnac dessinée entre 1830 et 1840 4 planches, 26 dessins

Histoire de monsieur de Boissec, 5 planches

Monsieur Calicot 11 dessins

Posté le : 29/01/2016 22:44

Edité par Loriane sur 30-01-2016 17:18:10

|

|

|

|

|

Franz Schubert 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

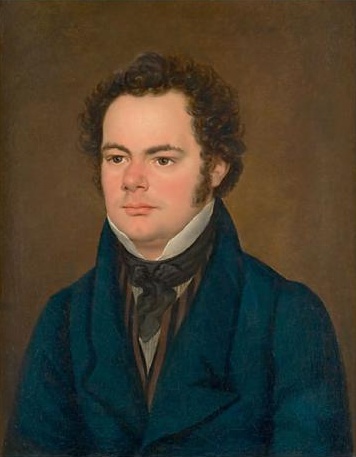

Le 31 Janvier 1797 naît Franz Peter Schubert

à Lichtenthal l'un des quartiers du neuvième arrondissement de Vienne, compositeur autrichien, mort à 31 ans, à Vienne le 19 novembre 1828. Son maître est Antonio Salieri. Ses Œuvres principales sont Sonate pour piano no 21, Quatuor à cordes no 14 « La Jeune Fille et la Mort », Quintette à cordes en ut majeur, Symphonie no 8 Inachevée, Symphonie no 9 « La Grande », Impromptus, Moments musicaux, Le Chant du cygne, Voyage d'hiver

« Voulais-je chanter l'amour, cela m'entraînait à la douleur ; voulais-je chanter la douleur, cela me menait à l'amour » (Schubert, 1822). Schubert ou le paradoxe. La proposition est peut-être inattendue ; à y regarder de près, c'est sans doute celle qui s'attache le plus sérieusement à lui dans la perception que l'on peut avoir de sa vie, de son œuvre et de sa légende.

Bien que mort à 31 ans, Schubert est l'un des grands compositeurs du XIXe siècle et le maître incontesté du lied.

En bref

Pur produit d'un univers clos, fils et prisonnier d'une ville Vienne où il naquit et mourut sans presque jamais la quitter, il n'en est pas moins, tant par sa vie que par son œuvre, le parfait symbole du voyageur romantique. Constamment mis en échec dans toutes ses tentatives d'insertion sociale, il est, dégagé de toute fonction servile, le premier des musiciens à n'avoir pour unique statut que celui de compositeur. Ignoré de son époque, il est l'ami des meilleurs parmi les Autrichiens de sa génération Grillparzer et Bauernfeld pour la littérature, Schwind et Kupelwieser pour la peinture. Fils d'instituteur, il devient, par le pouvoir de sa musique, l'égal des maîtres qu'il vénère Goethe, Schiller, Heine. Méconnu en tant que compositeur par ses contemporains, pratiquement jamais joué, très peu édité, il n'en laisse pas moins à sa mort un catalogue considérable d'œuvres 998 numéros. Cependant, nul comme lui n'a été le musicien de l'inachevé, élevant cette catégorie jusqu'au mythe esthétique. Libre de toute contrainte, il bouscule les formes musicales, impose des œuvres brèves nées de l'instant-improvisation (Impromptus, Moments musicaux au moment même où il élargit le temps musical pour devenir le musicien de ces « célestes longueurs » (Grande Symphonie en ut) qui laisseront Schumann admiratif et médusé. Inspirateur d'un groupe amical et culturel qui se nourrit de lui au point de prendre son nom pour enseigne de ses réunions régulières les schubertiades, il en reste un des membres les plus modestes. Le joyeux compagnon vit en réalité dans la confrontation quotidienne avec la mort, l'ami naïf est un clairvoyant ainsi que le nomment ses intimes aux intuitions musicales fulgurantes et prophétiques.

À dix-sept ans, avec la composition de Marguerite au rouet (Gretchen am Spinnrade), Schubert marque d'un sceau indélébile l'histoire de la musique, mais à trente et un ans, quinze jours avant sa mort, il commence à prendre des leçons de contrepoint. On dirait qu'il éprouve le besoin de se rassurer sur son identité de musicien ; cinq messes, une dizaine de symphonies, une œuvre très importante de musique de chambre (trios et quatuors), de multiples compositions pour le piano (à quatre ou à deux mains), etc., et surtout le massif de ses six cents lieder, ne suffisent pas à l'authentifier à ses propres yeux. Sans parler de la vingtaine de tentatives pour l'opéra, objet constant d'espoir et d'échec, qui jalonnent sa vie de créateur, Schubert a-t-il jamais eu conscience de l'immensité (numérique) de son œuvre ? Se rappelle-t-il seulement au terme de sa vie qu'il lui est arrivé au cours de deux de ses années d'adolescence (1815-1816) de composer plus que tels compositeurs leur vie durant ? Trois messes, quatre symphonies, six essais d'opéra, deux cent quarante-trois lieder. Contrairement à certains de ses prédécesseurs (Bach, Mozart, Beethoven) il n'a jamais tenté de tenir un compte de ses productions ; il eût fallu pour cela qu'il se prît au sérieux ou que le monde autour de lui le prît au sérieux.

Vienne, à l'époque du congrès « qui danse », livrée à la fièvre italienne de Rossini, puis à l'engouement de la musique-divertissement, pouvait-elle prêter attention au jeune musicien qui se voulait « un chantre allemand », grandi à l'ombre des remparts qu'il a vu démanteler pendant son enfance dans les désastres nationaux ? Seul un Beethoven pouvait encore s'imposer – difficilement – à contre-courant de la mode du jour. La génération de Schubert, partageant l'amertume d'une période de reflux politique, mesurant le poids du régime intellectuellement oppressant instauré par Metternich, est promise au suicide, à la folie, ou au rêve échappatoire. Schubert est le frère de Grillparzer le désenchanté, comme de Lenau l'insatisfait.

Les « schubertiades », avec leurs enfantillages mais aussi leur chaleur humaine, ne prennent leur sens que dans ce contexte. Il s'agit de recréer dans le groupe le monde désiré mais refusé de la libre communication intellectuelle. C'est la vraie vie en marge de la vie réelle ; en fait, une condition de la survie. Le groupe est formé en majorité de jeunes universitaires, traditionnellement libéraux, et de jeunes artistes avides de connaissances internationales ; il entend continuer l'esprit des « associations d'étudiants allemands » interdites depuis 1819. Bien que non directement politique, il lui arrive de se trouver aux prises avec les inquisitions policières (Schubert fut même l'objet d'interrogatoires et de rapports). Dans un tel univers, la formule goethéenne « au commencement était l'action » (devise éminemment mozartienne ou beethovénienne) perd son sens au profit de : « Au commencement était le rêve. » L'impulsion créatrice ne vise pas à inciter à une transformation inutile et promise à l'échec, mais elle tend à valoriser le rêve qui seul compensera et dépassera un état de fait dont aucune rébellion n'a de chance de venir à bout. La musique de Schubert est bien souvent une musique du pur constat. Le tragique schubertien, celui de La Belle Meunière (Die schöne Müllerin) ou celui du Voyage d'hiver (Die Winterreise), prend sa source dans ce manque fondamental d'agressivité.

Dans un curieux récit littéraire, écrit à l'âge adulte, Schubert – sous la symbolique d'un rêve – dresse lui-même le catalogue des thèmes clés qui définissent à nos yeux le tragique de sa vie comme de son œuvre musicale. S'y trouvent successivement, et repris par deux fois en deux récits parallèles : la séparation, le voyage, la solitude, la nostalgie du Paradis perdu, la mort, l'amour refusé, la béatitude dans la communion. Les lieder abondent, qui correspondent à chacun de ces thèmes. Se trouvent également dans ce récit l'énoncé de l'ambivalence Amour-Douleur, revécue musicalement par Schubert dans le perpétuel échange, caractéristique de son langage, entre les modes majeur et mineur.

Sa vie

Franz Peter Schubert naît le 31 janvier 1797 dans le faubourg viennois de Himmelpfortgrund, qui fait partie de la paroisse de Lichtental, en Autriche. Il est le douzième enfant d'une famille de quatorze, dont cinq atteindront l'âge adulte. Son père Franz Theodor 1763-1830, instituteur, lui donne ses premières leçons de violon, tandis que son frère Ignaz lui apprend le piano et le Kapellmeister de l'église de Lichtental, Michael Holzer, l'orgue, le chant et la basse chiffrée ou basse continue. Dans le quatuor à cordes familial, où son père joue du violoncelle et ses frères Ignaz et Ferdinand du violon, il tiendra la partie d'alto. Dès 1808, Schubert est premier soprano de l'église de Lichtental.

Le Stadtkonvikt à Vienne.

En 1808 il est admis sur concours dans le chœur de la chapelle impériale de Vienne, ce qui lui permet d'étudier au Stadtkonvikt, ou Akademisches Gymnasium, internat viennois fréquenté par les fils de bonne famille où il bénéficiera d'un enseignement de qualité mais qui par son aspect rébarbatif et sa discipline sévère rendirent Schubert quelque peu introverti et nostalgique du foyer familial. Élève inconstant dans les disciplines autres que la musique où il excellait, il étudie la théorie et la basse chiffrée avec Wenzel Ruzicka, organiste de la Cour, puis, à partir de 1812, la composition et le contrepoint avec Antonio Salieri, directeur de la musique à la Cour de Vienne. Il entre à l'orchestre du Konvikt comme second violon, puis monte en grade progressivement jusqu'à devenir chef d'orchestre.

Au Konvikt, il fait la connaissance de quelques membres d'un groupe de jeunes idéalistes qui s'était formé à Linz : Albert Stadler 1794-1888, Josef Kenner 1794-1868 et surtout Joseph von Spaun 1788-1865. Ces amis guideront ses premiers pas, le mettront en contact avec le milieu intellectuel de l'époque et constitueront le premier noyau de ce qui sera le cercle des schubertiens.

Pendant cette période de formation, Schubert commence à composer en dépit des réticences de son père. Dès 1810, ses premières compositions sont des fantaisies et des danses pour piano, des lieder. Viennent ensuite des quatuors à cordes pour l'ensemble familial, des ouvertures, des ensembles vocaux pour la classe de Salieri et en 1813, sa 1re Symphonie en ré majeur, D.82 et son premier opéra, Des Teufels Lustschloss, D.84.

Sa voix mue en 1813. Ses résultats scolaires, bons au début, s'étaient peu à peu dégradés, et, bien qu'il puisse bénéficier d'une dispense, il quitte le Konvikt pour entrer à l'école normale Sainte-Anne qui le préparera au métier d'instituteur qu'il exercera comme assistant de son père jusque fin 1816.

En 1814, il fait la connaissance, par l'entremise du groupe de Linz, du poète Johann Mayrhofer 1787-1836 qui lui inspirera de nombreux lieder, en 1815 celle de Franz von Schober 1796-1882, un des esprits brillants de l'époque qui aura un rôle déterminant dans sa vie sociale et intellectuelle. En 1815 toujours, dans le cadre de l'enseignement de Salieri, il rencontre le musicien Anselm Hüttenbrenner 1794-1868, qui le mettra en contact avec le milieu de sa ville natale de Graz.

À seulement 17 ans, il compose sa Messe no 1 en fa majeur, D.105, pour le jubilé du centenaire de l'église de Lichtental. Elle y est exécutée avec grand succès, et son père l'en récompense en lui offrant son premier piano. De 1814 datent aussi le Quatuor à cordes no 8 en si bémol majeur, D. 112, la Symphonie nº 2 en si bémol majeur, D.125 et son premier chef-d'œuvre dans le domaine du lied, Gretchen am Spinnrade Marguerite au rouet. Le quatuor à cordes familial s'étoffe. Il devient un ensemble de chambre, puis un orchestre qui connaîtra plusieurs chefs, dont Otto Hatwig, sous la direction duquel il jouera au Gundelhof à Vienne.

Les années 1815 et 1816 seront ses plus productives, avec des œuvres en tout genre. En février 1815, il compose sa Sonate pour piano nº 1 en mi majeur, D.157 ; en mars la Messe no 2, en sol majeur, D.167, en juillet sa Symphonie nº 3 en ré majeur, D.200, en novembre la Messe no 3 en si bémol majeur, D.324. En février 1816, il compose son Stabat Mater en fa mineur, D. 383, sur un texte allemand de Klopstock, en avril la Symphonie nº 4 en ut mineur « Tragique », D.417, en juillet la Messe no 4 en ut majeur, D.452, à l'automne la Symphonie nº 5 en si bémol majeur, D.485.

Durant cette période voient le jour plus de 200 lieder, parmi lesquels Der Wanderer, D.489.

Pendant cette période, il continue de suivre l'enseignement de Salieri. Il perçoit de plus en plus l'enseignement comme une activité contraignante qui bride sa création. Il tente d'y échapper en postulant pour un poste de chef d'orchestre à Laibach (aujourd'hui Ljubljana) au printemps 1816, et en essayant d'intéresser Goethe à un projet de publication de ses lieder, en vain.

Indépendance

Fin 1816, Schubert quitte l'école de son père et l'enseignement de Salieri. Il est hébergé en 1817 par son ami Franz von Schober, chez qui il logera à plusieurs reprises par la suite. Cette année-là il entreprend six sonates pour piano et compose de nombreux lieder, dont Der Tod und das Mädchen (« La Jeune Fille et la Mort ») et Die Forelle La Truite, op. 32, D.550.

À cette époque, l'horizon de Schubert s'élargit. Au quatuor familial et à l'église de la paroisse se substitue un public composé de jeunes intellectuels. Ses amis du Konvikt lui font connaître des personnalités comme le baryton Johann Michael Vogl, soliste de l'Opéra, et lui ouvrent les portes de salons bourgeois comme celui de la famille Sonnleithner, qui aidera à le faire connaître en programmant ses œuvres dans des soirées musicales et en organisant les premières publications, ou de la noblesse des Esterházy.

En 1818, après avoir repris provisoirement l'enseignement, Schubert devient le maître de musique des enfants du comte Esterházy et accompagne la famille dans sa villégiature d'été à Zselíz en Hongrie (aujourd'hui Želiezovce en Slovaquie), où il compose de nombreuses œuvres pour piano à quatre mains, dont la Sonate no 1 pour piano à 4 mains en si bémol, D.617 et les Huit variations sur un chant français, D.624, qui seront sa première œuvre instrumentale publiée (en 1822 comme op.10). De retour à Vienne, il emménage dans un logement qu'il partage avec le poète Mayrhofer. En été 1819, il accompagne Johann Michael Vogl dans un voyage en Haute-Autriche, notamment à Linz et Steyr, où naît l'idée de la composition du Quintette pour piano et cordes « La Truite », D. 667.

Dans les lieder de cette époque, Schubert s'ouvre à la poésie romantique, avec la mise en musique de poèmes de Novalis et de Friedrich Schlegel.

La première œuvre de Schubert à être publiée sera, en janvier 1818, le lied Erlafsee, D.586 sur un texte de Mayrhofer, en supplément d'une anthologie illustrée sur les régions et paysages d'Autriche. La première exécution publique d'un de ses lieder, Schäfers Klagelied, D.121, aura lieu le 28 février 1819.

Années de crise

Les années 1819-1823 voient le style de Schubert évoluer très rapidement, délaissant de plus en plus les modèles hérités du passé. Ses compositions se raréfient et nombre des œuvres de cette époque restent inachevées. C'est le cas de l'oratorio Lazarus D.689, du Quatuor à cordes no 12 en ut mineur, D.703, connu sous le nom de « Quartettsatz », ou de la Symphonie nº 8 en si mineur, dite « Inachevée », D.759. Cette période, dont les contours sont un peu flous, a reçu le nom d'« années de crise ». Le terme de « crise » est plutôt à interpréter au sens de « bouleversement ». En effet, en-dehors de l'intense évolution stylistique qui l'amène à reconsidérer des genres dans lesquels il avait déjà composé de nombreuses œuvres (quatuor, sonate, symphonie, messe…), on constate un repositionnement de l'orientation littéraire avec une place prépondérante accordée aux poètes romantiques (Schlegel, Rückert, Platen), un changement dans ses rapports avec le public et jusqu'à une modification de la graphologie.

À cette époque, la notoriété de Schubert dépasse le cadre des salons littéraires et de l'orchestre d'amateurs du Gundelhof, et il peut tenter de conquérir le grand public avec des œuvres dramatiques comme le singspiel Die Zwillingsbrüder Les Frères jumeaux, D.647 ou la féerie Die Zauberharfe La Harpe enchantée, D.644, qui seront représentées à l'été 1820 au Theater an der Wien. Le succès n'est pas retentissant, mais son nom commence à se faire connaître, ce à quoi contribuent les exécutions de ses lieder par Johann Michael Vogl. En 1821, l'éditeur Diabelli publie à compte d'auteur son opus 1, Erlkönig, Le Roi des aulnes, D.328, composé en 1815.

Le cercle des schubertiens s'étend. On y compte désormais aussi des peintres comme Leopold Kupelwieser 1796-1862, Ludwig Schnorr von Carolsfeld 1788-1853 et surtout Moritz von Schwind 1804-1871. Schubert fréquente personnellement Friedrich Schlegel. Ses théories sur l'art et celles de son frère August Wilhelm, dont il avait mis des poèmes en musique dès 1816, auront une influence déterminante sur son esthétique.

À partir de 1821, les réunions d'amis autour de la musique de Schubert s'institutionnalisent et prennent le nom de « schubertiades ». En 1821 également, il devient membre de l'influente Société des amis de la musique de Vienne, après une candidature malheureuse en 1818.

Les opéras qu'il compose en 1822 et 1823, Alfonso und Estrella (sur un livret de Schober) et Fierrabras sont beaucoup plus ambitieux que les ouvrages précédents mais, en partie à cause d'intrigues propres au milieu du théâtre, ne seront pas représentés. Il en va de même du singspiel Die Verschworenen Les Conjurés. Le 20 décembre 1823 a lieu la première de Rosamunde, pièce de Helmina von Chézy pour laquelle Schubert a composé la musique de scène. La musique est accueillie favorablement mais la pièce est un fiasco et disparaît de la scène après deux représentations.

Fin 1822-début 1823, Schubert contracte une infection vénérienne. Différents indices symptômes, déroulement ultérieur de la maladie laissent penser qu'il s'agit de syphilis. Il effectue vraisemblablement en octobre 1823 un séjour à l'Hôpital général de Vienne6. Par la suite sa santé, malgré quelques rémissions, ne cesse de se dégrader, ce à quoi contribue le traitement au mercure de l'époque.

Années de maturité

Dès la Fantaisie en ut majeur « Wanderer », op.15, D.760, composée fin 1822 et publiée en 1823, Schubert avait réussi à achever une grande œuvre au style totalement personnel. En 1823, le cycle de lieder Die schöne Müllerin La Belle Meunière, D. 795 avait ouvert une nouvelle page de l'histoire du lied. À partir de 1824, il est en pleine maîtrise de son style et les inachèvements se raréfient. Les lieder témoignent d'un nouveau changement d'orientation littéraire : les poètes romantiques cèdent peu à peu la place aux poètes du pessimisme et de la résignation. Déjà Wilhelm Müller faisait partie de cette école ; les nouveaux poètes auxquels se consacrera Schubert seront les Autrichiens Leitner, Seidl, les Allemands Schulze et bientôt Rellstab et Heinrich Heine. Sa santé défaillante et les attaques répétées de la maladie ont certainement leur part dans cette vision du monde pessimiste ou résignée.

Après l'échec de Rosamunde, il abandonne pour un temps la composition d'œuvres dramatiques. En 1824, il compose peu de lieder parmi lesquels les derniers sur des poèmes de Mayrhofer et se consacre essentiellement à la musique de chambre avec les Variations pour flûte et piano, D.802, l'Octuor pour cordes et vents, D. 803, le Quatuor à cordes no 13 en la mineur « Rosamunde », D. 804, le Quatuor à cordes n° 14 en ré mineur « La Jeune Fille et la mort », D. 810, la Sonate « Arpeggione », D.821.

À l'été de cette année, il retourne avec la famille Esterházy à Zselíz et compose une série d'œuvres pour piano à quatre mains, dont la Sonate no 2 en ut majeur, ou « Grand Duo », D.812, et les Variations en la bémol majeur, D.813. Les souvenirs musicaux de Hongrie inspireront le Divertissement à la hongroise, D.818.

En 1825, il découvre la poésie de Walter Scott, qui lui inspirera dix compositions, dont les sept chants tirés de Das Fräulein vom See La Dame du lac qui seront publiés en 1826, en édition bilingue. L'un de ceux-ci, Ellens dritter Gesang Troisième chant d'Ellen, D.839, atteindra très vite une immense popularité sous le nom d'Ave Maria.

L'été de 1825 est consacré, en compagnie de Vogl, à un grand voyage à Linz, Steyr, Salzbourg, Gastein et Gmunden. Ils y donnent une série de concerts consacrés entre autres aux chants de Walter Scott et à la Sonate nº 16 en la mineur, D.845. À Gastein, Schubert compose la Sonate nº 17 en ré majeur, D.850 et commence la Grande Symphonie en ut majeur, D.944, qu'il achèvera l'année suivante.

Sa notoriété s'accroît et ses œuvres sont jouées par de grands instrumentistes, comme Ignaz Schuppanzigh ou le pianiste Carl Maria von Bocklet. Ses premières sonates publiées (D.845 et D.850) lui sont payées un bon prix par les éditeurs et font l'objet de critiques positives dans des journaux de Francfort et de Leipzig. En 1825 il est élu comme membre suppléant au directoire de la Société des amis de la musique.

En 1826 il compose le Quatuor à cordes no 15 en sol majeur, D. 887 et la Sonate nº 18 en sol majeur, D.894, qui sera publiée comme op.78.

Dernières années

Fin 1826, il semble que le goût du public n'ait pas suivi l'évolution de sa musique : une exécution projetée de la Symphonie en ut majeur est abandonnée, des disparités dans le cercle des schubertiens se font jour au sujet d'un quatuor à cordes ou de la Sonate en sol majeur. Schubert recadre pour un temps ses compositions. Aux sonates il fait suivre deux séries d'Impromptus (D.899 et D.935). Dans le domaine de la musique de chambre, il compose deux grands trios pour piano et cordes en si bémol majeur, D. 898 et en mi bémol majeur, D. 929.

En mars 1827 meurt Ludwig van Beethoven. Schubert participe comme porte-flambeau à la grande cérémonie de ses funérailles. La disparition de celui qui était reconnu comme le plus grand musicien du temps semble agir comme un élément libérateur et durant les vingt mois qui lui restent, Schubert va accumuler les chefs-d'œuvre, à commencer par le cycle de lieder Winterreise (« Le Voyage d'hiver »)

Le 12 juin 1827, il est élu comme membre titulaire du directoire de la Société des amis de la musique. Le 19 juin, il commence la composition de l'opéra Der Graf von Gleichen, D.918, sur un texte de Bauernfeld, en dépit de l'interdiction par la censure d'une pièce mettant en scène un cas de bigamie. À l'été, il effectue un voyage à Graz.

Un an après la mort de Beethoven, le 28 mars 1828, a lieu le premier concert totalement consacré à ses œuvres. C'est un grand succès, un peu éclipsé toutefois par la présence à Vienne de Niccolò Paganini. À l'automne, Schubert emménage chez son frère Ferdinand. Bien qu'atteint de syphilis, après deux semaines de maladie, il meurt de la fièvre typhoïde ou typhus abdominal le 19 novembre 1828 à 31 ans. Sa dépouille reposa d'abord au cimetière de Währing, non loin de celle de Beethoven, avant d'être transférée en grande pompe en 1888 dans le « carré des musiciens » du cimetière central de Vienne, où sa tombe voisine aujourd'hui celles de Gluck, Beethoven, Johannes Brahms et Hugo Wolf.

Solitude et amitiés

Une des contradictions les plus profondes chez Schubert, et qui se trouve souvent à l'origine de la méconnaissance réelle de son œuvre ou de sa personnalité, vient de la croyance que cette vie de groupe l'a garanti de la solitude et que sa création a été d'abord œuvre de divertissement pour ses amis (la légende du Schubert des Valses, des schubertiades-beuveries). Or la première immersion dans un groupe autre que la famille est d'abord source de solitude pour le jeune Schubert. La première incitation au tragique dans sa vie vient en effet de l'arrachement d'avec le foyer paternel, lorsqu'il devient, comme petit chanteur à la cour, interne au collège municipal de Vienne. Arrachement directement lié pour lui à l'exercice initial de sa vocation musicale. Il a onze ans (cette séparation précède de trois ans et demi la mort de sa mère). Si la situation est vécue par l'enfant sans révolte apparente, elle est subie plus qu'assumée. À son arrivée au collège, Schubert est un enfant grave et solitaire, et ses premiers lieder sont dominés par le thème de la mort. Commence alors pour lui ce grand voyage de l'éternel errant à la recherche d'un Paradis perdu, souvent entrevu, toujours inabordable, rêve qui va alimenter toute son œuvre, et non seulement l'orienter dans le choix des poèmes qu'il mettra en musique, mais aussi déterminer bien des éléments de sa musique instrumentale (la rythmique du voyage si particulière à la musique de Schubert).

On ne peut pour autant négliger l'apport intellectuel et artistique, la culture musicale acquise lors des années de collège. De ces années demeurent des amitiés nombreuses, fécondes et fidèles, source de joie permanente dans la vie du musicien. De là vient aussi l'affinité de Schubert avec le milieu universitaire viennois, élargissement certain par rapport à son milieu culturel natal.

Cependant, sur le plan des créations de jeunesse, les œuvres sont nombreuses qui naissent spontanément liées à des exercices de groupe autour de lui : onze quatuors sur quinze, cinq symphonies sur neuf et même ses premières messes répondent ainsi à la demande de la famille ou des amis. Le nombre et la qualité des pièces pour piano à quatre mains ou des chœurs restent, dans son œuvre, un symbole de la musique vécue en commun dès l'enfance.

Un atavisme sans héritage

Grandi dans la vénération de Beethoven (Beethoven, de vingt-sept ans l'aîné de Schubert, meurt un an avant lui), dans la même ville où ils ne se sont pratiquement jamais rencontrés, son développement musical ne se fait pas moins de manière tout à fait indépendante et originale par rapport au style musical de ce prestigieux aîné. Dans le domaine symphonique, la recherche du langage chez le Schubert des premières années, spontanément établi dans la filiation de Haydn, s'oriente vers un apprentissage du style mozartien. Ce qu'il appelle alors « la lumière mozartienne » fascine d'autant plus le cœur et l'esprit du jeune Schubert qu'il est naturellement porté à scruter les ténèbres de la nuit et de la mort. Une évidente « tentation mozartienne » pèse sur nombre d'œuvres de sa jeunesse (Cinquième Symphonie entre autres).

Devenu indépendant, éloigné de sa famille et de l'univers des collèges (école normale d'instituteurs après le collège municipal), Schubert abandonne parfois pour longtemps les « ordres obligés » de sa jeunesse (symphonie et quatuor) ; il lui faut de longues années pour y revenir et dans une perspective très différente, après avoir prospecté des domaines nouveaux dans la ligne d'une exploration plus intérieure : la première vraie sonate pour piano seul se situe après la fin de l'année d'études à l'école normale d'instituteurs.

Les tentatives de l'âge adulte pour revenir aux grands genres de la jeunesse seront d'abord marquées par des échecs (Quatuor en ut mineur de 1820 dont un seul mouvement est écrit, Symphonie en mi majeur de 1821 laissée à l'état d'esquisse, Symphonie en si mineur « inachevée » en 1822). Si, dans ses années de jeunesse, Schubert tirait fréquemment l'impulsion initiale de thèmes d'autrui (Haydn le plus souvent ou Mozart), dans la période cruciale qui marque le passage de l'homme et du créateur à l'âge adulte, il la trouve souvent dans ses propres œuvres antérieures, chaque fois vocales, ce qui lui permet de créer une œuvre nouvelle. Ainsi le lied La Jeune Fille et la mort (Der Tod und das Mädchen, 1817) qui nourrit tout le Quatuor en ré mineur (1824-1826), la Fantaisie pour piano en ut majeur dite du Voyageur (1822) qui tire son nom du réemploi en son sein du lied du même nom (Der Wanderer, 1816), etc. Ce n'est qu'à la faveur de cette double assumation de lui-même que Schubert s'accomplit réellement, avec son langage désormais adulte, dans les genres familiers de son enfance : musique de chambre et symphonie. Entre 1827 et 1828 naissent coup sur coup des œuvres magistrales, toutes profondément novatrices : Quintette pour deux violoncelles en ut majeur, Trios pour piano et cordes en si bémol majeur et en mi bémol majeur, Symphonie en ut majeur, sans oublier les œuvres pour piano : Fantaisie pour quatre mains en fa mineur, Impromptus, Sonates en ut mineur, la majeur et si bémol majeur. Schubert est parvenu à la maîtrise absolue dans toutes les formes de son langage instrumental, lorsque le typhus le fauche à trente et un ans. À titre de comparaison : à l'âge où Schubert écrit son quinzième quatuor, sa neuvième symphonie, sa presque millième œuvre, Beethoven composait ses premiers quatuors ou sa première symphonie.

L'univers des lieder

S'il est possible, dans le double domaine de la musique de chambre et de la symphonie, de tracer une histoire de l'évolution du style de Schubert, de noter les étapes de l'apprentissage qui mène à une exemplaire maturité, il en va tout autrement dans le domaine du lied. Des premiers lieder, à la forme lâche qui laisse courir l'imagination débridée, à l'extrême concision des derniers, de la grande ballade composée de bout en bout ou du lied tripartite au lied purement strophique ou encore strophique varié, en tous les temps, sous toutes les formes, le lied est présent dans la création schubertienne : des premiers essais de 1811 au Pâtre sur le rocher (Der Hirt auf dem Felsen), sa dernière œuvre, en octobre 1828. Les années les plus creuses en ce domaine, 1821 ou 1824, comptent encore une dizaine de lieder ; l'année la plus folle, 1815, en compte 143. Le phénomène est si impressionnant qu'il aurait suffi à assurer à Schubert, sans qu'il écrive jamais autre chose, une juste place dans l'histoire de la musique. Mais il est plus étrange encore lorsqu'on constate que Schubert, dans ce domaine très précis, atteint d'emblée ou presque le sommet de son génie. Si Le Sosie (Der Doppelgänger) est composé à trente et un ans, Le Voyage d'hiver à trente ans, La Belle Meunière et Le Nain (Der Zwerg) à vingt-six ans, Le Roi des aulnes (Erlkönig) est écrit à dix-huit ans et Marguerite au rouet à dix-sept ans, et les deux œuvres sont si marquées du génie schubertien qu'elles en sont devenues le symbole. Dès cette époque l'adolescent Schubert a porté à sa perfection un genre musical que personne avant lui n'avait exploité.

Une sensibilité frémissante, une excellente culture musicale et une enfance vouée au chant, un cercle d'amis éveillés à la poésie sont autant de raisons personnelles qui ont pu concourir à fixer Schubert sur le lied. Sur un plan caractériel, ce choix flatte aussi sa timidité et sa pudeur essentielle. Composer la musique qui accompagne un poème, c'est se mettre au service d'un texte : une manière de dire « je » sous le couvert d'autrui. La nécessité du duo dans le lied (chanteur et accompagnateur) le rassure en lui évitant la difficile confrontation avec soi-même que suppose toute œuvre pour soliste. À celle-ci Schubert ne parvient que plus tard par le piano ; mais pas une fois de sa vie il ne s'est produit comme exécutant soliste et, sauf en de rares occasions, l'esprit de virtuosité dans la composition lui est resté étranger (la représentation minime du genre concertant dans son œuvre en est un signe).

Par ailleurs, la société de son temps et de son pays, aux valeurs perturbées, aux remises en question douloureuses, requiert aussi ce recours à la poésie, délivrance et refuge. Elle est souvent médium de la connaissance du monde pour toute la jeune génération germanique ; c'est aussi vrai à Berlin qu'à Vienne. Dans ce sens, la création ou l'exploitation d'une poésie allemande prend une signification très précise d'affirmation d'une germanité contestée. La couleur intimiste du lied, son essence communautaire, la recherche en finesse d'une adéquation du langage parlé et du langage musical correspondent également à l'univers clos de petites sociétés chaleureuses et éprises de culture qui entendent trouver en elles-mêmes les clés de la connaissance en dépit d'un monde hostile.

Au gré de quinze années de confrontation avec le genre du lied, Schubert a utilisé les écrits d'une centaine de poètes. Quelques-uns se détachent, qui l'ont attiré tout particulièrement : le sombre dramatisme de son ami Mayrhofer (47 lieder), le courage et la bravoure de Schiller (42 lieder), la vision cosmique goethéenne vécue comme une expérience salvatrice (70 lieder), la plongée dans le tragique individuel de Wilhelm Müller (45 lieder) et en tout dernier lieu la rencontre avec le regard visionnaire de Heine par le truchement duquel Schubert, visionnaire à son tour, échappe musicalement à son époque.

Il est à peine possible d'esquisser une histoire du lied schubertien. L'imagination mélodique, évidente depuis le début, garde toute sa puissance, mais l'exigence musicale entraîne à plus de rigueur dans la forme, le tissu harmonique se fait plus serré, l'accompagnement lui-même, élément essentiel du lied schubertien, s'allège et devient plus suggestif qu'illustratif ; il devient partie intégrante du lied. Ce qui se pressentait dès les premiers lieder est pleinement réalisé dans les derniers ; l'accompagnement comme tel n'existe plus, seule la fusion intime et totale de la voix et de l'instrument peut rendre le regard unique d'une vision poétique, déboucher sur un monde transfiguré.

En cela Schubert est prophétique. Rien d'étonnant si sa fortune posthume est d'abord celle d'un compositeur de lieder. Fortune somme toute restrictive qui agace parfois un peu les schubertiens d'aujourd'hui ; mais il fallait peut-être plus longtemps pour découvrir dans les œuvres instrumentales du dernier Schubert un génie profondément original que seul avait rendu possible l'approfondissement de l'expérience du lied. Brigitte Massin

Posté le : 29/01/2016 22:11

|

|

|

|

|

Franz Schubert 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Liste des œuvres de Franz Schubert.

À sa mort à l'âge de trente et un ans seulement, Schubert laisse un millier d'œuvres. Environ une centaine d'opus sont publiés de son vivant, ce qui est peu au regard de sa productivité, mais plus que ce que Robert Schumann ou Frédéric Chopin auront publié au même âge. La majeure partie des œuvres publiées de son vivant sont des lieder, des danses, ou des compositions pour piano à quatre mains, mais on y trouve aussi le Quatuor à cordes no 13 en la mineur « Rosamunde », D. 804, trois sonates pour piano (D.845, D.850 et D.894), le Trio pour piano et cordes no 2 en mi bémol majeur, D. 929, la Fantaisie en ut majeur « Wanderer », op.15, D.760. (ut=do)

La publication de ses œuvres s'étendra sur tout le xixe siècle ; elle sera virtuellement terminée avec l'achèvement de la Première édition complète, réalisée sous la direction de Johannes Brahms pour son centenaire en 1897. Une nouvelle édition complète (Neue Schubert Ausgabe) est en cours.

La partie centrale de son répertoire constitue ses plus de six cents lieder, composés sur des textes des plus grands poètes de la langue allemande (Klopstock, Goethe, Schiller, Rückert, Heine), de ses amis (Johann Mayrhofer, Karl Theodor Körner, Joseph von Spaun, Franz von Schober, Johann Chrysostomus Senn, Matthäus Kasimir von Collin), de poètes étrangers tels que Walter Scott, William Shakespeare ou Pétrarque ou encore de poètes dont la notoriété est due à ses lieder (Wilhelm Müller).

Le baryton Johann Michael Vogl, très célèbre à l'époque, devenu l'ami et l'admirateur de Schubert, a largement contribué à faire connaître les lieder, tout comme le baron Carl von Schönstein et la cantatrice Anna Milder. Certains lieder connaîtront même un succès retentissant.

Schubert a écrit pour tous les genres musicaux, excepté le concerto. Influencé par Haydn et Mozart, son art est cependant très différent. Il ne fut pas reconnu de son vivant, de nombreuses œuvres n'ayant été jouées pour la première fois que bien après sa mort. Pourtant, son sort eût pu être différent. Il avait adressé son lied Erlkönig à Gœthe qui ne lui répondit jamais, bien que ce remarquable opus fût composé sur l'un de ses plus célèbres poèmes (« Wer reitet so spät durch Nacht und Wind »). Il est vrai que Gœthe n'a sans doute pas ouvert le document. De plus, Beethoven lui-même ne lui prêta que bien peu d'attention (malade, renfermé sur lui-même et de plus en plus désabusé et irascible, le maître ne se préoccupait guère de ses contemporains). Néanmoins dans un article du 3 mai 1831 paru dans le Theaterzeitung, Anton Schindler (biographe contesté de Beethoven) mentionne une rencontre tardive de 1827 où Beethoven, après avoir reçu Schubert et examiné ses lieder, se serait exclamé : « Vraiment chez ce Schubert, il y a une étincelle divine ! ».

La plus grande partie des œuvres de Schubert (les lieder, en particulier le Winterreise, les dernières symphonies, certains impromptus, l'ultime Sonate nº 21 en si bémol majeur, D.960, le Quintette pour deux violons, alto et deux violoncelles, D. 956), est marquée par le rythme sans répit des pas du Wanderer, cheminant en une quête désespérée d'un ailleurs sans cesse poursuivi et jamais atteint.

Compositions majeures

Le catalogue complet de l’œuvre de Schubert a été établi en 1951 par le musicologue autrichien Otto Erich Deutsch, abréviation D. pour Deutsch-Verzeichnis.

Musique symphonique

La numérotation des symphonies de Schubert, après les six premières, a posé problème après la découverte progressive des partitions de nombreux projets de symphonies, abandonnés par le compositeur à divers états d'avancement. La Symphonie en ut majeur, D.944 dite « Grande Symphonie » reçut ainsi le numéro 7 après sa découverte en 1838 par Robert Schumann. La découverte de l’« Inachevée » dans les années 1860 lui fit attribuer le numéro 8, choix entériné dans l'ancienne édition complète qui la place après les symphonies achevées.

Le respect de la chronologie a fait numéroter la « Grande » après l’« Inachevée », lui donnant ainsi le numéro 9 et libérant le numéro 7 qui a été parfois attribué à la symphonie D.729, avec quatre mouvements complets mais partiellement orchestrés. La nouvelle édition du catalogue de Otto Erich Deutsch donne les numéros 7 à l’ « Inachevée » et 8 à « la Grande »11, mais le recours aux numéros du catalogue original est souvent nécessaire pour éviter les confusions.

Les Fragments symphoniques, D.615 que l'on datait de 1818, se sont révélés à l'analyse constitués de fragments de trois symphonies : deux mouvements fragmentaires de 1818, quatre mouvements fragmentaires (dont un scherzo virtuellement achevé) de 1821, et des esquisses pour trois mouvements datant de 1828, qui ont été réalisées par divers auteurs (Gülke, Newbould, Bartholomée) et ont reçu le numéro D.936A. Cette dernière œuvre, que la mort a empêché Schubert de terminer, est parfois appelée 10e

Symphonie.

Fragment symphonique en ré majeur, D.2B

Symphonie no 1 en ré majeur, D.82 une demi-heure environ- 1813

Symphonie no 2 en si bémol majeur, D.125 une demi-heure environ - 1815

Symphonie no 3 en ré majeur, D.200 une demi-heure environ - 1815

Symphonie no 4 en ut mineur, dite « Tragique », D.417 une demi-heure environ - 1816

Symphonie no 5 en si bémol majeur, D.485 une demi-heure environ - 1816

Symphonie no 6 en ut majeur, dite "La Petite", D.589 (une demi-heure environ - 1818

Fragments symphoniques en ré majeur, D.615

Fragments symphoniques en ré majeur, D.708A

Symphonie no 7 en mi majeur, D.729 1821 - 111 mesures orchestrées, complétées entre autres par Weingartner et Brian Newbould une demi-heure environ - 1821

Symphonie no 8 en si mineur, dite « Inachevée », D.759 1822 une demi-heure environ - 1822

Symphonie no 9 en ut majeur, dite « La Grande », D.944 une heure environ - 1825

Symphonie no 10 en ré majeur, D. 936A, reconstituée à partir de fragments un peu plus d'une demi-heure- 1828

Musique pour piano

Sonates pour piano

Article connexe : Sonate pour piano.

Sonate no 1 en mi majeur, D.157

Sonate no 2 en ut majeur, D.279

Sonate no 3 en mi majeur, D.459

Sonate no 4 en la mineur, D.537

Sonate no 5 en la bémol majeur, D.557

Sonate no 6 en mi mineur, D.566

Sonate no 7 en mi bémol majeur, D.568

Sonate no 8 en fa dièse mineur, D.571 fragment du premier mouvement

Sonate no 9 en si majeur, D.575

Sonate no 10 en ut majeur, D.613 deux mouvements inachevés

Sonate no 11 en fa mineur, D.62

Sonate no 12 en ut dièse mineur, D.655 exposition du premier mouvement)

Sonate no 13 en la majeur, D.664

Sonate no 14 en la mineur, D.784

Sonate no 15 en ut majeur « Reliquie », D.840 inachevée

Sonate no 16 en la mineur, D.845

Sonate no 17 en ré majeur, D.850

Sonate no 18 en sol majeur, D.894

Sonate no 19 en ut mineur, D.958

Sonate no 20 en la majeur , D.959

Sonate no 21 en si bémol majeur, D.960 environ 40 minutes

Autres pièces pour piano

Zwei Scherzi für Klavier, D.593

Marches militaires pour piano à 4 mains, D.733 la plus célèbre étant la première en ré majeur

Fantaisie en ut majeur « Wanderer », op.15, D.760

Valses Sentimentales, D.779

Six moments musicaux, D.780

Sonate "Grand Duo" pour piano à 4 mains, D.812

Variations en la bémol majeur pour piano à 4 mains, D.813

Mélodie hongroise pour piano, D.817

Divertissement à la hongroise pour piano à 4 mains, D.818 reprend le thème de D.817

Divertissement à la française pour piano à 4 mains, D.823

Huit impromptus, D.899 et D.935

Fantaisie en fa mineur pour piano à 4 mains, D.940

Drei Klavierstücke, D.946

Allegro en la mineur « Lebensstürme », D.947

Valses Nobles, D.969

Hüttenbrenner variations, D.576

Musique de chambre Sonates

Sonates pour violon et piano

Sonate « Arpeggione », D.821

Trios

Trio à cordes en si bémol majeur, D. 471 inachevé

Trio à cordes en si bémol majeur, D. 581

Trio pour piano et cordes no 1 en si bémol majeur, D. 898 op. 99

Trio pour piano et cordes no 2 en mi bémol majeur, D. 929 op. 100

Quatuors

Quatuor à cordes no 1 en si bémol majeur, D. 18

Quatuor à cordes no 2 en ut majeur, D. 32

Quatuor à cordes no 3 en si bémol majeur, D. 36

Quatuor à cordes no 4 en ut majeur, D. 46

Quatuor à cordes no 5 en si bémol majeur, D. 68 ne comporte que deux mouvements, deux autres étant probablement perdus

Quatuor à cordes no 6 en ré majeur, D. 74

Quatuor à cordes no 7 en ré majeur, D. 94

Quatuor à cordes no 8 en si bémol majeur, D. 112

Quatuor à cordes no 9 en sol mineur, D. 173 opus posthume

Quatuor à cordes no 10 en mi bémol majeur, D. 87 op. 125 no 1

Quatuor à cordes no 11 en mi majeur, D. 353 op. 125 no 2

Quatuor à cordes no 12 en ut mineur « Quartettsatz », D. 703

Quatuor à cordes no 13 en la mineur « Rosamunde », D804 environ une demi-heure

Quatuor à cordes no 14 en ré mineur « La Jeune Fille et la Mort », D. 810 environ 38 minutes

Quatuor à cordes no 15 en sol majeur, D. 887

Nocturne en mi bémol majeur, D. 987 quatuor pour piano et cordes

Quintettes

Quintette pour piano et cordes « La Truite », D. 667 (environ 36 minutes

Quintette pour deux violons, alto et deux violoncelles, D. 956 (op. 163

Octuor

Manuscrit de l'octuor D.803

Octuor pour cordes et vents, D. 803

Musique vocale lieder

Franz Schubert a écrit plus de six cents lieder, parmi lesquels :

Erlkönig Le Roi des aulnes, op.1, D.328, d'après un poème de Goethe

Gretchen am Spinnra de Marguerite au rouet, op.2, D.118

Der Tod und das Mädchen La Jeune Fille et la Mort , opus 7 no 3, D.531 d'après un poème de Claudius

Auf dem Wasser zu singen À chanter sur l'eau , D. 774

Die Forelle La Truite, op. 32, D.550

Cycle Die schöne Müllerin La Belle Meunière, D. 795

Recueil Das Fräulein vom See La Dame du lac, op. 52, D.839, dont le Ellens dritter Gesang est célèbre aujourd'hui sous le nom d'Ave Maria.

Cycle Winterreise Le Voyage d'hiver, D. 911

Recueil Schwanengesang Le Chant du cygne, D. 957

Der Hirt auf dem Felsen Le Pâtre sur le rocher », D.965

Musique chorale

185 chorals, dont :

An die Sonne, D.439

Das große Hallelujah, D.442

Gesang der Geister über den Wassern, D.538 et D.714

Der 23. Psalm, D.706

Gott in der Natur, D.757

Der Gondelfahrer, D.809

Coronach, D.836, op.52.4

Zur guten Nacht, D.903

Nachtgesang im Walde, D.913

Ständchen (Grillparzer), D.920

Mirjam's Siegesgesang, D.942, op. post.136

Musique sacrée

Messe no 1 en fa majeur, D.105

Messe no 2 en sol majeur, D.167

Messe no 3 en si bémol majeur, D.324

Messe no 4 en ut majeur, D.452

Messe no 5 en la bémol majeur, D.678

Messe no 6 en mi bémol majeur, D.950, comprenant le célèbre Et incarnatus estdu Credo

Stabat Mater en fa mineur, D. 383

Magnificat en do majeur, D. 486

Deutsche Messe Messe allemande », D.872

Hymnus an den heiligen Geist Hymne au Saint-Esprit , D.948

Tantum Ergo en mi bémol majeur, D.962

Opéras

Der Spiegelritter, D.11, singspiel en trois actes, livret de Kotzebue fragments du premier acte

Des Teufels Lustschloss, D.84, singspiel en trois actes, livret de Kotzebue d'après Joseph-Marie Loaisel de Tréogate

Adrast, D.137, livret de Johann Mayrhofer 8 numéros complets et 4 incomplets

Der vierjährige Posten, D.190, singspiel en un acte, livret de Körner

Fernando, D.220, singspiel en un acte, livret de Stadler

Claudine von Villa Bella, D.239, singspiel en trois actes, livret de Goethe ont survécu uniquement l'ouverture et le 1er acte

Die Freunde von Salamanca, D.326, singspiel en deux actes, livret de Mayrhofer