|

|

Re: Défi du 13 au 20 février 2016 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

18/02/2015 13:39

De Dijon

Niveau : 39; EXP : 1

HP : 190 / 950

MP : 767 / 25999

|

Chère Arielleffe, Chère Loréennes et chers Loréens, Me voici avec ma réponse au défi de la semaine. Je vous propose une petite visite intime du musée d'art et de traditions populaires de Franche Comté. Je vous en souhaite une belle visite. Et allez le voir. Vous vous y amuserez. Nous sommes le 10 juillet 1974. Ce jour-là, mon cher père, connaissant ma passion de l’histoire, a le désir de me faire visiter un musée d’art et de traditions populaires très original. Pris par un désir obsessionnel auquel il pouvait être soumis parfois, il me dit : - Jacques, veux-tu aller voir un musée très original, perdu au fond de la Franche Comté ? - Papa, si c’est pour aller voir un musée où se battent en duel trois cailloux immémoriaux, quelques ruines romaines et une foultitude d’objets divers ayant appartenu à quelques anciens vertueux et célèbres, je préfère une ballade en forêt. - Je te trouve bien méchant à son sujet sans savoir de quel musée il peut s’agir ! - Papa, j’ai la sensation qu’en enfermant les œuvres dans un musée, on les fait mourir une seconde fois. Autant leur faire vivre leur véritable destin, les faire disparaître. Elles appartiennent au passé ; elles doivent demeurer dans le passé ! - Jacques, bien au contraire, en les replaçant au milieu de nous, on les fait redevenir vivantes. Les beautés doivent être admirées. Ce sont des œuvres intimes, des objets, des légendes, des chants qui parlent à notre cœur, qui doivent inspirer notre présent et construire notre futur. - Tu sais bien que je préfère ce qui est original, nouveau, insolite. Alors qu’y a-t-il d’insolite dans ce musée ? - Eh bien, ce musée est le résultat d’une véritable passion de deux êtres merveilleux pour leur terroir, Albert et Félicie Demard, qui, depuis 1957, sont partis à la recherche d’objets et de mobiliers, témoins de l’histoire des femmes et des hommes de la France rurale du XIXème siècle et du début du XXème siècle. - C’est sûrement intéressant Papa. Peut être que les voir en photos pourrait suffire ! - Ce qu’il y a de particulièrement original en ce lieu c’est que toutes ces œuvres sont présentées dans des décors reconstitués. Ainsi sont proposés aux visiteuses et aux visiteurs de ce musée des lieux communautaires : une salle de classe, une épicerie, un café, des échoppes d’artisans travaillant le cuir, le chanvre, le fer, la dentelle… Tu pourras y voir aussi une représentation des métiers ambulants, comme le rétameur et le rémouleur. Et puis, il y a des salles amusantes, l’une illustrant la médecine populaire, l’autre le colportage et même la contrebande. Ainsi, tu pourras te voir dans les œuvres ainsi admirés. - Que veux-tu dire Papa ? - Tu pourras te reconnaître dans quelques unes des œuvres admirées. Les admirer, les aimer, mon fils, te conduira à découvrir de nouveaux pôles d’intérêt, à acquérir de nouvelles connaissances, à ressentir ce que nos anciens ont voulu nous transmettre pour nous ouvrir à de nouvelles inspirations. - Je comprends : ce musée nous propose des scénettes de vie. Ce musée nous propose un monde du passé vivant. Allons y alors ! - Et une dernière surprise nous attend ! - Ah là, tu sais toucher ma corde sensible, Papa ! Nous quittons la maison familiale de Maison Dieu, à 13h30, de mémoire. Mon père ne me dit toujours pas où nous allons. Pour accroître l’effet de surprise, je dors dans la CX pendant tout le trajet, jusqu’à notre destination finale. Alors que mon père gare la voiture, sur un parking, en ouvrant les yeux, je vois se dresser devant moi un magnifique château d’époque classique, le château de Champlitte, devenu le musée d’art et de traditions populaires de la Franche Comté.  Nous passons, l’un et l’autre, devant ce château grandiose et emblématique de l’art du XVIIIème siècle. Nous admirons à la fois la puissance du bâtiment central flanqué de deux ailes en retour et le style épuré de la façade qui lui donne un caractère très intime. Nous rejoignons Albert et Félicie Demard dans leur logement situé dans l’aile gauche du château. Ce que j’ignorais encore, c’est que nous attendait également l’abbé Demard, leur fils, que mon père avait rencontré au Mexique, à San Rafaël, dans la province de Vera Cruz, lors de son dernier voyage. Ils s’embrassent l’un et l’autre. Cette intimité m’intrigue. Je croyais connaître mon père ; il ne m’avait pas habitué à de tels élans confraternels. Je manifeste mon étonnement dont sourient à la fois l’abbé Demard et mon père. Mon cher Papa lui dit alors : - Jean Christophe, je suis venu avec mon fils Jacques, passionné d’histoire, qui désire visiter votre musée. J’ai pensé qu’une visite faite avec toi serait plus riche. Après avoir pris un second café offert par Félicie Demard, nous partons visiter ce musée avec un guide prestigieux qui nous fit revivre chaque scénette avec une chaleur et une intimité telles que nous eûmes la sensation d’être à la fois dans le passé et dans le présent. Chaque pièce nous raconte son histoire avec force et douceur tout à la fois. De pièce en pièce, des mannequins aux visages expressifs, vêtus de costumes d’époque, nous plongent dans la réalité de la vie rurale de cette époque. Il nous apparaît réellement que nous vivons au milieu d’eux.  Comme me l’avait si bien dit mon cher Papa, nous découvrons les ateliers des artisans qui travaillent le cuir, le chanvre ou encore la dentelle. Nous sommes des compagnons au milieu d’eux, désireux d’apprendre tous ces beaux métiers. Dans la salle de classe, nous accueille un vilain garçon, coiffé d’un bonnet d’âne. Le sourire aux lèvres, mon cher Papa me dit à l’oreille droite : - Ne serais-ce pas toi ? Nous continuons la visite avec le Père Jean Christophe Demard. Il nous invite à prendre quelques médicaments dans la pharmacie ou tous les flacons sont étiquetés avec délicatesse. On y trouve tous les ingrédients utiles à la fabrication d’onguents, de pilules et d’élixirs. La visite se poursuit par la rencontre des métiers ambulants. Avec humour, l’abbé Demard nous fait rencontrer l’arracheur de dents. On y voit un personnage arracher quelques dents à un pauvre bougre, dans une ambiance sanguinolente, avec beaucoup de réalisme. Alors que je prends un plaisir évident à visiter toutes ces pièces, le suspens augmente quand j’entrevois dans les chambres suivantes un décor mexicain, semblable à celui que nous proposent nos parents dans l’une ou l’autre pièce de notre maison. J’interroge l’abbé Demard : - Père, il ne s’agit pas là de traditions locales, où alors dans un autre espace-temps. - Oui et non ! C’est devenu la tradition de quelques habitants de Champlitte, répondit-il, amusé ! - Je ne comprends pas, lui dis-je ! - Laisse le Père Demard te raconter l’aventure mexicaine de quelques habitants de Champlitte. - Eh bien voici l’histoire de la culture mexicaine de Champlitte. En 1831, Stéphane Guénot, ex-payeur de l’armée française, après s’être fait naturalisé mexicain, avait acquis dans un endroit appelé Jicaltepec une propriété de douze lieux carrés de terre. Ce socialiste admiratif de Charles Fourier souhaitait fonder une communauté agricole et industrielle et travailler dans le domaine de l’éducation. Pour mettre en valeur ces terres, il revint à Dijon pour fonder la compagnie franco-mexicaine et convaincre des actionnaires et des colons. De venir s’y implanter. Apprenant la famine qui avait résulté, à Champlitte, de la disparition de la vigne détruits par les gelées successives, il vanta la fertilité des terres ainsi acquises au Mexique et incita quelques uns des habitants de Champlitte à venir s’y installer. 80 personnes débarquèrent au Mexique en septembre 1833, puis 134 personnes, en juin 1835, venant d’ici mais aussi de Trouhans, en Bourgogne, chez vous. Après avoir connu maintes difficultés, la colonie devint prospère à partir de 1827 jusqu’en 1861. Les relations entre les Français et les Mexicains devinrent cordiales. Ils firent le commerce du sel et la culture de la vanille, du tabac et de la canne à sucre. En 1861, la communauté connut un épisode tragique : sur 600 habitants, 300 meurent de la fièvre jaune. Après cette date et pour des raisons de sécurité, la grande majorité de la population passa le fleuve Nautla pour s’installer sur l’autre rive et fonder le nouveau village de San Rafael, en souvenir de leur bienfaiteur, Rafael Martinez de la Torre. Cet avocat mexicain a revendu aux Français, à un prix modeste, les terres qu’il avait acquises dans cette région. Le premier mexicain qui revint à Champlitte et renoua les liens fut Paul Capitaine en 1956. Des liens se tissèrent à nouveau, alors qu’ils s’étaient distendus pendant le temps des révolutions mexicaines, qui aboutirent au jumelage de la Haute-Saône, et bien sûr de Champlitte, avec San Rafael-Jicaltepec-Nautla. Voilà en quelques mots notre histoire commune. - Quelle histoire étonnante. Et c’est à San Rafaël que vous avez rencontré mon Papa ! - Oui, ton Papa avait appris qu’il existait un village bourguignon au Mexique. Et nous nous sommes croisés sur la plaza mayor de San Rafaël ! - Ce fut providentiel, lui dis-je. - Oui, je le crois. Nous devions nous rencontrer, me répond le Père Jean Christophe Demard. Avant de nous quitter, nous buvons le thé chez Albert et Félicie Demard. Au moment de remonter dans la CX, Jean Christophe Demard et mon père se promettent de se revoir l’année suivante au Mexique. Je vous souhaite une bonne Saint Valentin. Amitiés de Bourgogne. Jacques

Posté le : 14/02/2016 16:50

|

|

|

|

|

Pogrom de Strasbourg |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

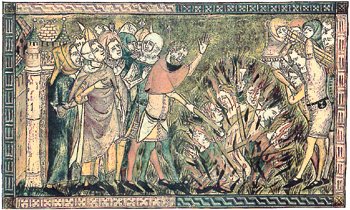

Le 14 février 1349 Pogrom de Strasbourg

le massacre par des habitants de Strasbourg de plus de 900 des 1 884 habitants juifs de la ville, il a lieu le jour de la Saint-Valentin. Il est connu aussi sous la désignation de massacre de la Saint-Valentin.

Dès le printemps 1348, de nombreux pogroms se produisent tout d'abord en France faisant des milliers de victimes parmi la population juive, puis à partir de novembre, par la Savoie, ils se propagent à de nombreuses villes du Saint-Empire2, en particulier de Rhénanie. En janvier 1349 le Pogrom de Bâle a lieu ainsi qu'un autre à Fribourg-en-Brisgau où dans les deux cas les Juifs sont envoyés par centaines au bûcher. Le 14 février, c'est au tour de la communauté juive de Strasbourg d'être anéantie. Le 21 mars 1349 viendra ensuite la destruction de la communauté d'Erfurt lors du Massacre d'Erfurt.

A Strasbourg, cet événement tragique est étroitement lié à la révolte des corporations de métiers qui se déroule cinq jours auparavant et qui renverse le pouvoir en place depuis 1332, composé de riches bourgeois dont le juge Sturm et Conrad Kuntz von Winterthur, les deux stadtmeister équivalents au maire de la ville et Pierre Schwaber, l'ammeister chef des corporations de métiers, qui garantissaient jusqu'alors une protection aux Juifs de la ville. Les artisans, aidés par une grande partie de la population, se sont insurgés plus particulièrement contre Schwaber, jugeant son pouvoir trop important, et sa politique envers les Juifs trop favorable.

Pogrome ou Pogrom

Terme russe désignant un assaut, avec pillage et meurtres, d'une partie de la population contre une autre, et entré dans le langage international pour caractériser un massacre de Juifs en Russie. Perpétrés entre 1881 et 1921, les pogromes furent si nombreux qu'une typologie a pu être établie à leur propos. Ils survenaient lors d'une crise politique ou économique et s'effectuaient grâce à la neutralité parfois aussi grâce à l'appui discret des autorités civiles et militaires.

Le première vague de pogromes eut lieu entre 1880 et 1884 : les principaux sont ceux d'Elisabethgrad l'actuelle Kirovohrad 15 avr. 1881, de Kiev 26 avr., d'Odessa 3-5 mai 1880, de Varsovie déc. 1881-janv. 1882, de Balta 22 mars 1882. Partout l'assaut était donné par des employés et des ouvriers, rejoints par des paysans des alentours. Le gouvernement russe prit prétexte des pogromes pour limiter les droits économiques des Juifs et les expulser des villages. En pleine crise révolutionnaire, entre 1903 et 1906, la deuxième vague de pogromes fut marquée par ceux de Kichinev 6 avr. 1903, de Jitomir mai 1905, de Bialystok 1er juill. 1906. La troisième vague, la plus féroce, fut consécutive à la guerre civile en Russie 1917-1921. L'Ukraine indépendante en fut le théâtre majeur : des bandes de paysans en lutte contre l'Armée rouge massacrèrent les Juifs, sous la conduite de leurs ataman et avec l'appui des troupes ukrainiennes et du Premier ministre Simon Petlioura, dans maintes villes, en particulier Proskourov 15 févr. 1919. En Russie même, l'Armée blanche de Denikine organisa plusieurs pogromes, notamment à Fastov 15 sept. 1919. La victoire de l'Armée rouge y mit fin.

Le bilan des pogromes est malaisé à établir : on peut dénombrer quelque 887 pogromes majeurs et 349 mineurs, qui auraient fait plus de 60 000 morts. Les conséquences des pogromes sont parfois contradictoires. Celui de Kichinev inspira au poète hébreu H. N. Bialik son poème Dans la ville du massacre, par lequel il appelait son peuple à se défendre avec ses propres forces ce qui était interdit depuis 1903 par une circulaire du gouvernement de Plehve. Un des objectifs russes fut en partie atteint : l'émigration juive vers l'Occident s'accrut brusquement. Le sionisme apparut alors comme la seule solution à proposer aux masses juives en danger de disparition violente. Lors de la troisième vague des années 1918-1921, les pogromes placèrent les Juifs aux côtés des Soviets. Enfin, conséquence lointaine des pogromes, Simon Petlioura fut assassiné à Paris, en 1926, par Shalom Schwarzbard, dont les parents avaient péri durant les pogromes ukrainiens. Défendu par Henri Torrès, Schwarzbard fut acquitté.

Sur les pogromes, on dispose d'ouvrages d'érudition et de reportages, cf. Die Judenpogrome en Russland, rapport de la Commission d'enquête de l'Organisation sioniste de Londres, Cologne-Leipzig, 1909-1910 ; et le livre de Bernard Lecache, Au pays des pogromes, quand Israël meurt, Paris, 1927. Gérard Nahon

Les faits détaillés La haine des Juifs dans la population

Les raisons du développement de la haine des Juifs sont facilement identifiables. Au cours des siècles, elles trouvèrent un terreau favorable dans le ressentiment religieux et sociétal à l'encontre des juifs qui était basé sur des accusations récurrentes comme le meurtre du Christ, la profanation d'hosties, les meurtres rituels, le complot juif, le vol et l'usure.

Souvent dans l'interdiction de pratiquer d'autres métiers, les Juifs exercent le rôle de prêteur et assurent ainsi une position importante dans l'économie urbaine. Mais cette activité leur attire de nombreuses inimitiés. Les chroniqueurs relatent que les Juifs font l'objet de nombreux griefs: ils sont considérés comme présomptueux, durs en affaires et ne désirent s'associer avec personne. Ce manque d'égard apparent des Juifs n'est pas dû à une dureté particulière, mais trouve sa véritable raison dans l'énormité des droits et taxes qui leur est imposée pour l'octroi d'une protection. Les Juifs formellement appartenaient toujours à la maison du roi, mais celui-ci avait depuis longtemps fait don des droits à la ville. En 1347, Charles IV avait reconfirmé l'attribution des droits à la ville Strasbourg reçoit donc la plus grande partie des impôts juifs, mais en contrepartie doit prendre à sa charge la protection des Juifs. Le montant exact des impôts est fixé dans une lettre datant de 1338, à la suite des rançonnements et des massacres de Juifs en Alsace par les bandes d'Armleder. Pour pouvoir répondre aux exigences pécuniaires de la ville, les Juifs devaient se montrer très stricts sur leurs créances, ce qui provoquait la haine de la population et surtout de leurs débiteurs.

Dans ce contexte déjà tendu, survient la menace de la peste noire, une épidémie de peste bubonique qui fit en tout près de 25 millions de morts en Europe. Les Juifs sont accusés d'empoisonner les puits. En ce début de 1349, la peste n'a pas encore atteint Strasbourg, mais les nouvelles de sa propagation à travers l'Empire germanique, créent un climat de panique parmi la population, climat entretenu par certains provocateurs dont le but inavoué est de se libérer des dettes contractées auprès des Juifs et de s'approprier leurs biens. Le peuple réclame leur extermination.

La protection politique des Juifs par le gouvernement

Contrairement à la grande majorité de la population, le conseil de la ville et le chef des corporations de métiers appliquent une politique de retenue et de protection des Juifs, et tentent de calmer le peuple afin d'empêcher le déclenchement d'un pogrom incontrôlé et sanguinaire.

Mesures tactiques

Le Conseil essaye tout d'abord d'infirmer la rumeur d'empoisonnement des puits par les Juifs. Il procède à l'arrestation de plusieurs Juifs et les fait torturer pour qu'ils avouent leurs fautes. Comme prévu, il n'obtient aucune confession des accusés, malgré le supplice de la roue. En plus, le quartier réservé aux Juifs est gardé par des gens en armes afin de les protéger et écarter tout excès de la population. Le gouvernement désire respecter la voie légale vis-à-vis des Juifs pour éviter que la situation dégénère et que leur pouvoir même soit remis en question. Un pogrom peut dégénérer facilement en soulèvement populaire incontrôlable comme cela s'était produit une dizaine d'années auparavant avec la révolte d'Armleder.

Une lettre du 12 janvier 1349 du conseil municipal de Cologne adressée à la mairie de Strasbourg, met en garde contre le risque très élevé d'une rébellion, en avertissant que dans d'autres villes, le peuple s'était révolté et qu'il en était résulté déjà de nombreux maux et de grandes dévastations. En outre, les opposants pouvaient profiter des troubles pour s'emparer du pouvoir. Les bourgeois eux-mêmes, de façon similaires aux hommes politiques, pouvaient profiter des querelles ouvertes entre les familles nobles des Zorn et des Müllenheim pour accéder au pouvoir.

La protection des Juifs

En tant que suzerain effectif des Juifs, la ville se doit de les protéger, d'autant plus que ceux-ci versent pour cela en contrepartie des sommes considérables. Peter Schwaber attire l'attention que la ville en étant payée a donné par une lettre frappée de son sceau, des gages de sécurité et qu'elle a donc un devoir à l'égard de sa minorité juive. Aussi, il ne peut approuver et refuse tout massacre de la population juive, avec en plus la crainte que cela pourrait avoir des conséquences économiques négatives pour la ville. Un affaiblissement de la ville conduirait immanquablement à un affaiblissement du patriciat bourgeois qui gère la politique de la ville de façon à pouvoir assurer une économie saine. En plus, les Juifs jouaient un rôle important en prêtant de l'argent pour tous les investissements importants et par leurs activités financières interrégionales assuraient une balance commerciale positive à la ville de Strasbourg et remplissaient les caisses de la municipalité. Il y avait donc suffisamment de raisons pour que la municipalité protège les Juifs.

La chute du conseil

La motivation des Meisters est considérée comme suspecte par les autres citoyens de Strasbourg. Pour eux au contraire, la cause évidente de la bienveillance du conseil à l'égard des Juifs, est que les maîtres se sont fait séduire par les Juifs et qu'ils agissent ainsi contre la volonté du peuple. C'est la raison pour laquelle le peuple va tout d'abord chasser les Meisters avant de se retourner contre les Juifs.

La révolte des artisans

Grâce aux récits faits par les chroniqueurs, nous possédons une chronologie assez détaillée des événements qui ont conduit à la destitution des Meisters. Le lundi 9 février, les artisans se réunissent devant la cathédrale et déclarent aux Meisters que le peuple rassemblé ne veut plus d'eux car ils ont trop de pouvoir. Cette action semble avoir été préméditée et concertée entre les différentes corporations, car tous les artisans se retrouvaient regroupés sous la bannière de leur corporation. Les Meisters essayent de leur côté de disperser le rassemblement mais sans succès et ils n'envisagent nullement dans un premier temps d'obtempérer aux exigences des séditieux.

Les artisans décident alors de nommer un nouveau conseil, mais en y incluant, à côté des artisans, des chevaliers, des employés municipaux et des bourgeois. Cette fois ci, les anciens Meisters sont conscients que plus personne ne les soutient et décident alors de rendre leur charge. Betscholt le Boucher, un artisan, est nommé Ammeister chef des corporations de métier. Ainsi, les corporations ont atteint pleinement leurs objectifs : le dernier obstacle sur la voie de l'extermination des Juifs a été éliminé et ils ont obtenu une plus grande participation dans la gestion politique de la ville. Jusqu'à présent, cela leur avait été refusé, bien que depuis 1332 le patriciat bourgeois leur avait théoriquement procuré une telle prédominance.

Les hommes derrière ce renversement

La noblesse écartée du pouvoir au profit des patriciens joue un rôle non négligeable au cours de ce soulèvement. Les familles Zorn et Müllenheim veulent récupérer leurs anciennes prérogatives même si pour cela elles doivent s'allier avec les artisans. Les chroniqueurs relèvent que les nobles se sont rassemblés en arme sur la place de la cathédrale en même temps que les artisans, qu'ils ont participé aux discussions et imposé leurs exigences aux Meisters au nom des artisans. Les nobles ne s'associent pas seulement avec les corporations, mais aussi avec l'évêque de Strasbourg. Un jour seulement avant le soulèvement, ils avaient rencontré l'évêque et discuté du problème juif. Lors de cette réunion, la discussion avait porté sur la façon de se débarrasser des Juifs, et non sur le fait de savoir si on devait se débarrasser des Juifs. Ce point était déjà décidé un mois auparavant.

Lors de cette réunion qui s'est déroulée le 8 février à Benfeld, l'évêque de Strasbourg, des représentants des villes de Strasbourg, de Fribourg et de Bâle, ainsi que des représentants de l'autorité alsacienne discutent du comportement à adopter vis-à-vis des Juifs. Tous les participants avaient en 1345 scellé entre eux une alliance de paix dans le but déviter toute forme de révolte. Peter Schwaber met en garde l'évêque et la noblesse terrienne alsacienne concernant la Question juive, en les avertissant que toute action contre les Juifs aurait de graves répercussions. Mais il ne peut convaincre personne.

Le résultat du renversement

Le renversement du conseil profite à tous les participants: les nobles retrouvent une grande partie de leurs anciens pouvoirs, les corporations participent à la vie politique, et enfin une solution rapide peut être trouvée à la Question juive. De 1332 à 1349, aucun noble n'avait un poste de Meister de la ville. Dorénavant deux des quatre Meisters sont des nobles. En plus, il est demandé une réduction du pouvoir des Meisters. Les anciens Meisters sont punis: les deux Stadtmeisters ne peuvent être élus au Conseil pendant dix ans. Quant à Peter Schwaber, particulièrement détesté, il est chassé de la ville et ses biens sont confisqués. Le Conseil est dissous et un nouveau conseil est constitué dans les trois jours qui suivent, et un jour plus tard, la Question juive est traitée.

Le pogrom Le déroulement

La passerelle des Juifs se trouve près de la Porte des Juifs de l’ancienne enceinte de Strasbourg qui menait au cimetière où furent brûlés les Juifs de la ville.

Le pogrom est résumé par un des chroniqueurs, Closener page 130, en vieil allemand,: An dem fritage ving man die Juden, an dem samestage brante man die Juden, der worent wol uffe zwei tusend alse man ahtete.Le vendredi on a capturé les juifs, le samedi on les a brûlés, ils étaient environ deux mille comme on les a estimés. Les nouveaux dirigeants décident de traiter rapidement la question juive en les exterminant, sans tenir compte de l'accord de protection signé par la ville, ni des conséquences financières pour la ville de Strasbourg. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, le quartier juif est cerné et ses habitants conduits au cimetière de la communauté. Là, on bâtit un immense bûcher où ils sont brûlés vifs. Certains autres sont enfermés dans une maison en bois à laquelle on met le feu. Celui-ci dure six jours. Seuls échappent au massacre, ceux qui abjurent leur foi, les petits enfants et quelques belles femmes. ’

Bilan

Toutes les dettes dues aux Juifs sont automatiquement effacées et les gages et lettres de crédit que possédaient les Juifs rendus à leurs débiteurs. Puis après la mort des Juifs, il s'agit de distribuer leurs avoirs. Le chroniqueur Twinger von Königshofen voit là la véritable raison de l'assassinat des Juifs : S'ils avaient été pauvres et si les nobles ne leur devaient rien, ils n'auraient pas été brûlés. Le meurtre des Juifs permet ainsi à de nombreux débiteurs de se rétablir financièrement. Beaucoup de ceux qui ont favorisé le renversement du conseil avaient des dettes chez les Juifs. À côté des nobles et des bourgeois de Strasbourg, il y a l'évêque Berthold II de Bucheck, dont les droits chez les Juifs étaient insignifiants par rapport à ses dettes, mais aussi des nobles terriens et des princes tels que le margrave de Bade et les comtes de Wurtemberg. L'argent liquide des Juifs, est selon la volonté du Conseil, réparti entre les artisans, comme une sorte de récompense pour leur soutien à la destitution des anciens Meisters. Cette promesse d'une partie de la richesse des Juifs, sans doute surestimée, qui leur avait été faite auparavant, les avait donc encouragés au massacre. La mauvaise conscience semble cependant avoir tourmenté certains.

[img width=600]http://www.harissa.com/forums/file.php?56,file=13289,filename=Strasbourg.jpg[/img]

Posté le : 14/02/2016 16:24

|

|

|

|

|

Re: Défi du 13 au 20 février 2016 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

14/03/2014 18:40

De Paris

Niveau : 29; EXP : 25

HP : 0 / 706

MP : 370 / 21252

|

Couscous,

Je ne te savais pas linguiste; tu m'as bluffé avec ces dialogues savoureux et pourtant si réalistes. Ton Napoléon a l'air plus vrai que vrai, un mélange d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy comme seuls nous les Français savons les apprécier.

Bravo, tu m'as bien fait rire.

Bises

Donald

Posté le : 14/02/2016 11:28

|

|

|

|

|

Re: Défi du 13 au 20 février 2016 |

|

Modérateur

Inscrit:

21/03/2013 20:08

De Belgique

Niveau : 44; EXP : 15

HP : 215 / 1078

MP : 1072 / 35550

|

Moi aussi j'ai répondu d'une façon très locale au défi d'Arielleffe : L’empereur et la femme à journée Les derniers visiteurs viennent de quitter le musée. Les employés éteignent les ordinateurs, rangent leur caisse dans le coffre et saluent Anne qui pénètre dans l’immeuble enterré, à l’image d’une tranchée géante. La femme se dirige vers le réduit où est stocké le matériel de nettoyage. Elle enfile sa blouse bleue arborant le logo d’une célèbre agence d’intérim, chausse ses crocs roses et attrape l’aspirateur grand format. Son passe lui ouvre l’accès à l’étage inférieur où se trouve l’exposition du Mémorial 1815. Consciencieusement, elle aspire chaque recoin avant de s’armer de chiffons pour effacer les milliers de traces sur les vitrines et les écrans interactifs. Elle pénètre dans le couloir exhibant les mannequins des soldats en uniformes d’époque lorsqu’elle aperçoit une silhouette avancer lentement dans sa direction. Elle marmonne : « Fourte alors ! Ch’est qui c’flamîn ? – M’sieur ! Les heures ed visite, ch’est fini ! Faut sortir ! L’ombre se rapproche sans bruit. Lorsqu’elle est à quelques mètres, Anne peut distinguer un homme de taille modeste avec un chapeau sombre et une tenue militaire blanche et bleue. Son regard de glace fixe la femme de ménage, surprise par la transparence de cet être sorti d’un autre époque. – Vous… vous pouvez pas rester ! – Je suis ici chez moi ! Christelle le sait, elle ! – Ch’est qui c’te Christelle ? – Celle qui fait votre boulot d’habitude. – Ah ! Elle est malad’. Elle tousse fort. – Oh Seigneur ! Elle a attrapé la tuberculose. C’est un fléau ! – Oui peut-être ! Cha existe pus. Elle a chopé le coryza. – Quel est ton nom, servante ? – Servante !? Non, mais restez poli, Môsieur ! Mi, j’suis technicienne de surface. Ch’est écrit sur min CV. – Quoi ? Je ne savais pas qu’il eût fallu une quelconque technique pour attaquer les sols et la poussière. Je peux vous en parler, moi, des techniques et tactiques de guerre. – Mi j’aime de nettoyer. J’suis femme d’ouvrage comme in dit ichi. J’m’prénomme Anne et vous ? – Quoi ? Vous ne me reconnaissez pas ? Mais vous êtes ici dans un musée consacré à mes œuvres, ma vie, mes conquêtes et ma terrible défaite. – T’es un echt dikkenek, ti ! Mi, j’suis nin trop musée. Alors, ch’est quo vot’ p’tit nom ? – Napoléon. Inculte femme ! – Quo min tchul ? Laichez mes fesses où elles sont sinon j’appelle Gégé, min mari, et y va vous botter les vôt’ comme qui faut, tout Môsieur Napo qu’vous êtes. – Bon, on va se calmer. Je ne suis pas d’humeur ce soir. Nous sommes le dix-huit juin, une date que j’exècre du plus profond de mon âme. Ah ! Si je n’avais pas perdu sur ce champ de bataille, j’aurais conquis le reste de l’Europe. – Allez dis ! Et j’aurais été franquillonne ! Clette ! Arrête ed braire sur ta déconfiture. Vive la Belgique et les pommes de terre frites, comme disot min grand-père. Bon, faut qu’in arrête de babeler sinon j’vos d’voir gazer. Va hanter un peu ailleurs min Léon ou alors j’te file un torchon et tu reloquètes avec mi. – Je te laisse à tes basses occupations. De toute façon, notre conversation est stérile. Je préfère Christelle. Au moins elle a de la culture. – Oh, vous chavez, la culture ch’est comme el confiture, moins in en a, pluch in l’étale. Faites pas c’te trombine d’interremint ! M’enfin, pour un qu’est frô d’puis des années, ch’est putôt normal ! Et sur cette phrase, Anne part dans un fou rire qui résonne dans tout le musée. L’empereur défunt s’éloigne en soufflant et en hochant de la tête de dépit. – Je ne m’habituerai jamais à l’humour de ces belges ! http://www.waterloo1815.be/

Posté le : 14/02/2016 09:57

|

|

|

|

|

Re: Défi du 13 au 20 février 2016 |

|

Modérateur

Inscrit:

21/03/2013 20:08

De Belgique

Niveau : 44; EXP : 15

HP : 215 / 1078

MP : 1072 / 35550

|

Cher cavalier,

Ton texte est un hymne à ta belle région. Tu m'as donné envie de la découvrir.

Merci pour ce voyage.

Bises

Couscous

Posté le : 14/02/2016 09:56

|

|

|

|

|

Nicolas Pache |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

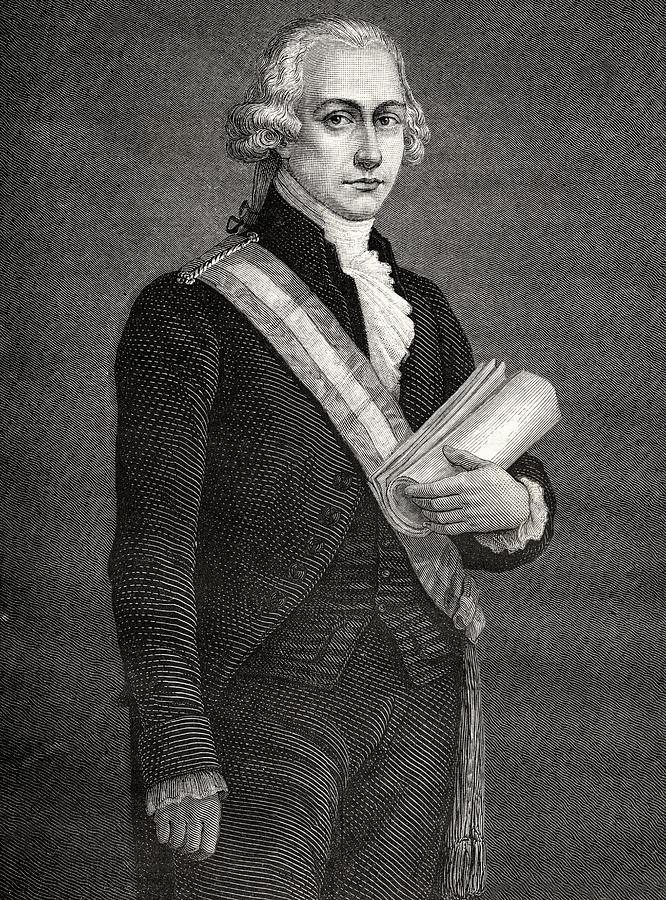

Le 14 février 1793 Nicolas Pache

est proclamé maire de Paris avec 11 881 suffrages sur 15 191 votants. À la commune de Paris, il retrouva Hébert élu peu de temps auparavant substitut du procureur.

Jean-Nicolas Pache, né à Verdun le 5 mai 1746 et mort à Thin-le-Moutier Ardennes le 18 novembre 1823 à 77 ans, est un homme politique français, actif pendant la Révolution. ministre de la Guerre du 3 octobre 1792 au 31 janvier 1793, dansle Groupe politiquehébertiste, puis maire de Paris du 14 février 1793 au 10 mai 1794 représentant le Groupe politique hébertiste. Né le 5 mai 1746 à Verdun dans la Meuse. Il décède le 18 novembre 1823 à 77 ans à Thin-le-Moutier Politique Français, son père est Nicolas Pache et sa mère Jeanne Lallemand, sa conjointe est Marie-Marguerite Valette 1746-1786, ses enfants sont Marie-Sylvie 1777.

Sa vie

Son père, Nicolas Pache, originaire d’Oron en pays de Vaud, est venu s’installer en Lorraine où il se maria avec Jeanne Lallemand. Jean-Nicolas Pache est né à Verdun le 5 mai 1746. On ignore presque tout de son enfance sinon que son père a été garde suisse au service de la comtesse de La Marck, puis gardien de l'hôtel du maréchal de Castries.

Le maréchal de Castries s’intéressa au jeune Pache comme s’il était son fils, l'emmena en 1774 à l’École royale du génie de Mézières où il connut Gaspard Monge. Cette rencontre fut le point de départ d'une longue amitié entre les deux hommes, Gaspard Monge et Jean-Nicolas Pache. Le duc de Castries l'employa aussi, dans les années 1770, comme précepteur de ses enfants.

Lorsqu'il devint ministre de la Marine, Castries offrit à son protégé un emploi de Premier secrétaire et de munitionnaire général des Vivres qu'il quitta en 1784 tout en continuant à recevoir un traitement.

La protection de Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries tenait beaucoup au fait qu'on avait prévu de marier le jeune homme à Marie-Marguerite Valette 1746-1786, la fille naturelle de Castries et de Marie-Anne Françoise de Noailles 1719-1793 ce qui fut fait. Le couple eut une fille, Marie-Sylvie, née en 1777, puis un fils, Jean, né en 1779 qui prit le nom de Marin-Pache. Mais Mme Pache mourut en 1786 et la mère du futur maire de Paris, Jeanne Lallemand, s’occupa de l’éducation des deux petits-enfants.

Probablement par la famille Curchod, Pache était en relation avec les représentants de la banque suisse à Paris et avec le plus célèbre d'entre eux, Jacques Necker, qui le fit pensionner avec l'emploi de contrôleur de la Maison du roi. Ces fonctions ne convenaient pas au caractère de Jean-Nicolas Pache, qui démissionna en 1784, et se retira quelques années avec les siens en Suisse, probablement à Genève, où deux ans plus tard il perd son épouse.

Revenu à Paris, peu après la Révolution de 1789, sous l'injonction de Gaspard Monge, Pache occupa avec sa mère et ses deux enfants un appartement dans l'hôtel du maréchal de Castries. Or ce dernier était connu pour son hostilité fondamentale à la Révolution. Une émeute envahit cet hôtel au début de la Révolution et le mit au pillage.

Pache avait, auprès de certains de ses contemporains la réputation d’un personnage calme épris des idées de Jean-Jacques Rousseau, bon père de famille que rien ne semblait prédisposer à devenir un des hommes politiques et révolutionnaires de la Commune de Paris

En août 1791, alors qu'il n'avait encore aucune fonction officielle, il fit l'acquisition d'une ancienne abbaye, de ses dépendances et des terres agricoles, à Thin-le-Moutier, petite commune des Ardennes. C'était un bien ayant appartenu au Séminaire de Reims, vendu comme bien national et revendu aux enchères, le premier acquéreur n'ayant pu effectué les versements. Pache est désigné dans l'acte de vente comme simple citoyen de Paris, et ancien premier Secrétaire de la Marine.

Les débuts politiques

Membre de la section du Luxembourg, il créa en janvier 1792 la société patriotique du Luxembourg où furent reçus ses amis les scientifiques Gaspard Monge, Meusnier de la Place et Vandermonde, également Hassenfratz. Les statuts de cette société précisent qu’elle agissait pour répandre dans le peuple la connaissance des devoirs et du rôle de chaque citoyen dans le fonctionnement de la Constitution. Il habitait rue de Tournon au n° 1133, l'actuel n°6. Il s'agit de l'ancien hôtel Terrat appelé par la suite hôtel de Brancas, lequel appartient jusqu'en l'an VIII à Louis Paul de Brancas et son épouse Marie-Anne Grandhomme de Gisieux. Pendant cette période Pierre-Simon Laplace y est aussi noté comme locataire.

Jean-Marie Roland le prit comme chef de cabinet dans le premier ministère girondin composé par Dumouriez et accepté par Louis XVI. Bien que d'opinion plus radicale, il avait attiré l'attention de Monsieur Roland, comme de Madame, par son calme, par sa capacité de travail, et par sa simplicité. Madame Roland, dans ses Mémoires, le décrit arrivant tous les jours à sept heures du matin, un morceau de pain dans la poche. Puis Pache assista Joseph Servan dans son ministère, à la demande de ce dernier, submergé de travail. En juin 1792, il partagea la disgrâce de ces ministres girondins avec lesquels il avait pris ses distances, et retourna à sa section. Il refusa ultérieurement plusieurs postes, dont l'intendance du garde-meuble.

Le ministre de la guerre

En septembre 1792, Jean-Nicolas Pache fut sollicité pour devenir ministre de la Marine, mais il refusa, proposant son ami Gaspard Monge. À la demande de ce dernier, il accepta une mission à Toulon. Puis, le 3 octobre 1792, alors qu'il se trouvait toujours à Toulon, il fut nommé ministre de la Guerre sur les recommandations de Jean Marie Roland qui le croyait sans doute attaché à sa personne, mais dont il s'écartait de plus en plus en termes d’idées : Mme Roland le lui reprocha amèrement dans ses Mémoires.

Au ministère, il fit procéder à des recrutements d’hommes se consacrant avec passion aux événements révolutionnaires, alors que s'opérait dans l'armée un renouvellement similaire des cadres. Le plus célèbre des nouveaux entrants au ministère était Jacques-René Hébert, auteur du journal le Père Duchesne qui fut témoin, à la mi-janvier 1793, au mariage de la fille de Pache, Sylvie avec François-Xavier Audouin. Ce dernier, révolutionnaire devenu haut fonctionnaire du ministère de la guerre, y avait été nommé également par son futur beau-père. Le ministre réforma également l'administration des vivres, celle des hôpitaux, celle de l'habillement, et celle de l'armement, réformes critiquées par ses adversaires politiques et par le général Dumouriez, alors à la tête de l'armée de la République.

Pache s'employa également à contenir dans son rôle militaire ce général Dumouriez, ayant de grandes ambitions politiques, et auréolé de son succès de Valmy puis de Jemmapes. Ce militaire intriguait au sein des milieux politiques parisiens et gardait également des contacts avec les puissances étrangères alors opposées à la République Française. Plus encore que La Fayette et bien avant Napoléon Bonaparte, il tentait d'inventer une figure nouvelle dans la politique française, de général, dernier recours des politiques, mettant à bas la frontière entre la chose militaire et la chose politique, et critiquant son ministre. Pache a réussi à se maintenir quatre mois au ministère alors que huit ministres s'étaient succédé à ce poste en 1792 avant son arrivée en octobre de la même année.

Pour un de ses adversaires politiques, le conventionnel Louis Sébastien Mercier, son rôle a été plus néfaste aux intérêts du pays que toutes les armées de la coalition. Pourtant, nommé ministre un mois après Valmy, il a su accompagner les succès des armées révolutionnaires. Celles-ci, après Jemmapes, occupèrent la Belgique et la rive gauche du Rhin, dépassant les limites naturelles que l'ancienne monarchie avait vainement tenté d'obtenir par le passé. Il s'est battu pour maintenir les prérogatives des politiques vis-à-vis de la hiérarchie militaire. Il a renouvelé l'encadrement du ministère pour en garantir le contrôle politique, ce qui bénéficiera à ses successeurs. Par contre, les révolutionnaires qu'il a introduit au sein de ce ministère, et dont il a favorisé l'ascension, se sont souvent comportés en apparatchiks.

Finalement, fin janvier 1793, les Girondins, ayant subi la démission de Jean-Marie Roland du ministère de l'Intérieur, firent partir Pache du ministère de la Guerre et le remplacèrent, le 4 février 1793, par un ami de Dumouriez, Beunonville.

Le maire de Paris

Au moment même où il quitta le ministère du travail, Nicolas Chambon, un Girondin, maire de Paris difficilement élu quelques mois auparavant, démissionna, ouvrant la porte à de nouvelles élections. Les élections municipales d'octobre-novembre 1792 puis de février 1793 furent les seules élections municipales tenues au suffrage élargi, c'est-à-dire sans condition fiscale ou de ressources, pendant la décennie révolutionnaire. Il y eut 50 % de plus de votants qu'aux élections précédentes de 1791, même si la proportion de votants représentent moins du dixième des électeurs potentiels. Le 11 février 1793, Pache était élu puis, le 14 février, proclamé maire de Paris avec 11 881 suffrages sur 15 191 votants. À la commune de Paris, il retrouva Hébert élu peu de temps auparavant substitut du procureur.

À peine élu, il fut confronté à une crise des subsistances et à une augmentation des prix des denrées. Ce sujet restera d'actualité toute la durée de son mandat. À peine arrivé à la tête de la commune, un groupe de femmes le sollicita ainsi pour qu'il les autorise à pétitionner à l'assemblée sur les prix de la nourriture et la punition des accapareurs. Il leur répondit qu'elles n'avaient pas besoin de son autorisation pour exercer leur droit de pétition, mais les encouragea à le faire dans le calme. Mais ce mouvement s'amplifia. Le lendemain 25 février, des pillages commencèrent rue des Lombards et se propagèrent, alors que le commandant de la garde nationale, Santerre, se trouvait à Versailles. Pache procéda à une proclamation appelant au calme et se porta à la rencontre d'un des attroupements perturbateurs, rue de la Vieille Monnaie, sans grand succès. Il dut arrêter de sa main un gendarme qui pillait lui-même. Le calme mit plusieurs jours à revenir.

Tribunal révolutionnaire

Constamment, Pache exhorta à se méfier des agitateurs, tout en faisant pression sur la Convention pour limiter la liberté économique des négociants. Il expliqua aussi de façon simple et laconique, par affichage, que s'en prendre aux arrivages de marchandises était contraire au bon approvisionnement de Paris.

Plus symboliquement, il fit inscrire sur les frontons des établissements publics de la capitale la devise proposée par Momoro : Liberté, Égalité, Fraternité.

Il se trouva confronté régulièrement à des manifestations et mouvements des sections parisiennes. Ainsi, le 10 mars 1793, il repoussa les députations d'un mouvement insurrectionnel qui voulait s'en prendre, physiquement, aux 22 députés girondins de la Convention. Ce jour-là, la commune n'osa pas favoriser un mouvement auquel les esprits n'étaient pas assez préparés, elle s'en indigna même très sincèrement.

En avril et mai 1793, la tension continuait à monter entre Montagnards et Girondins. Le 15 avril, une pétition demandant l'expulsion des 22 girondins de la Convention fut adoptée par 35 des 43 sections de la Commune. Pache la signa après quelques hésitations et, prenant la tête du cortège des commissaires de section, la porta à la barre de la Convention.

Le 18 mai, la Convention, où de nombreux Montagnards étaient absents, réagit en désignant une commission de 12 députés chargés d'examiner les actes de la Commune depuis un mois, mesure qui excita encore les passions. Le 20, les sections parisiennes firent pression sur Pache pour qu'il prenne la tête d'un mouvement visant à enlever immédiatement les 22 girondins au sein de la Convention. Pache replaça ce qu'on exigeait de lui dans la limite de la loi et de ses fonctions, et limita les délibérations de la municipalité à la constitution d'une liste de suspects. Il s’éleva aussi contre les actes de violence. Il restait ainsi fidèle à sa ligne directrice : assurer le succès de la Révolution en évitant les affrontements violents, et épargner à la Capitale les convulsions d'une guerre civile, comme elle en avait connues sous l'égide d'un de ses prédécesseurs avec les massacres de Septembre 1792, ou comme elle les connaîtra avec la réaction thermidorienne.

Le 24 mai 1793, la commission des 12 députés fit arrêter Hébert. À partir du 31 mai, une émeute menée par des sans-culottes des quartiers populaires et une majorité de sections municipales, avec à leur tête un quasi-inconnu, Claude-Emmanuel Dobsen, encercla l'Assemblée Nationale. Ils avaient avec eux la garde nationale commandée par François Hanriot. Hébert fut libéré. Hébert et Pache s'employèrent à modérer les esprits. La Convention supprima la commission des 12, sans que ceci suffise. Et le 2 juin, toujours encerclée, la Convention céda et fit arrêter en son sein 29 députés girondins. Dans les semaines et mois qui suivent, près d'une centaine de Girondins, députés, ministres et diverses personnalités, furent également arrêtés.

Le 19 août 1793, dans une proclamation, Pache s'en prit à nouveau aux agitateurs qui utilisaient la question des subsistances. Il évoqua dans cette proclamation des malveillants ayant des visées contre-révolutionnaires.

Le 24 octobre 1793, Pache fut le premier témoin cité à comparaître au procès des Girondins, devant le Tribunal révolutionnaire. Il se montra prudent et évasif. Il n'énonça aucun fait contre les accusés prouvant un complot prémédité de leur part. Il se contenta de citer des refus de fonds financiers et des menaces d'arrestation à l'égard d'officiers municipaux.

À partir de décembre 1793, une opposition apparut de plus en plus entre les amis politiques de Robespierre d'une part, et les hébertistes d'autre part. Des rumeurs sur un projet de Vincent, Ronsin, Chaumette, Momoro ou Hébert circulaient dans Paris, projet qui comportait l'établissement d'un grand juge. Si chacun des principaux membres de cette faction espérait peut-être s'arroger à terme cette magistrature suprême, la fonction aurait été initialement dévolue à Pache, sans qu'il soit prouvé que celui-ci ait été consulté sur cette perspective qui l'exposait dangereusement. Le 4 mars 1794, à une séance du Club des Cordeliers, les hébertistes annoncèrent une insurrection prochaine. Velléités ou réel complot insurrectionnel ? Robespierre, Saint-Just et le Comité de salut public se devaient de réagir. Après s'être assuré de la neutralité du club des Cordeliers, Saint-Just présenta un rapport à la Convention. Et le soir même, dans la nuit du 13 au 14 mars 1794, Hébert et ses amis furent arrêtés. Rapidement condamnés, ils furent exécutés le 22 du même mois.

Le spectre de la guillotine

Bien que son nom ait été associé aux projets des Hébertistes, Pache ne fut pas emporté dans cette charrette. Dès le 19 mars 1794, il était d'ailleurs à la barre de la Convention venu affirmer son respect des institutions et protester de la pureté de ses intentions. Plus tard, Lecointre de Versailles, porte-parole de ses collègues conventionnels, accusa le Comité de sûreté générale d'avoir dans l'affaire d'Hébert, Vincent et autres, arrêté l'effet d'un mandat d'arrêt lancé contre Pache. Il l'accusait aussi d'avoir non seulement empêché Fouquier de mettre le mandat à exécution mais de ne pas permettre qu'il soit parlé de Pache, d'où il est résulté que la parole a été interdite aux témoins qui ont voulu parler de Pache et même aux accusés lorsqu'ils ont demandé qu'il parût.

Paradoxalement c'est un incident survenu au domicile de son ami Gaspard Monge, dans le prolongement de ces événements, qui provoqua la fin de sa carrière politique. Gaspard Monge recevait régulièrement des hommes politiques dans son salon rue des Petits-Augustins. Le 9 mai 1794 au soir, la fille de Pache, Mme Audoin, présente ce soir-là, se querella avec Lazare Carnot, Prieur de la Côte d'Or et d'autres membres du Comité de salut public, à propos du procès des Hébertistes encore très récent. Dénoncés par Lazare Carnot, tous les membres de sa famille furent arrêtés — à savoir Pache, sa fille Sylvie et son gendre Audouin, également son jeune fils, sa mère et un couple d'amis. Pache fut placé en détention, tandis qu'on le remplaçait par Fleuriot-Lescot à la mairie de Paris.

Les membres de la famille Pache furent volontairement disséminés dans différentes prisons, et discrètement protégés par leurs amis, qui restaient nombreux. Ils attendirent ainsi la chute de Robespierre et furent tous épargnés. Ils furent libérés dès le 14 thermidor an II et les scellés apposés au domicile des Pache levés le lendemain. Sylvie, la fille de Pache, fut libérée le 20 thermidor.

Pache fut encore cité dans une mise en accusation le 19 prairial an III au Tribunal criminel du département d’Eure-et-Loir chargé de juger les auteurs de l'insurrection du 1er prairial an III et les anciens montagnards suspectés d'être à l'origine de ce mouvement populaire contre la Convention. Mis en prison à Chartres, il bénéficia de la loi d'amnistie du 4 brumaire an IV 2 octobre 1795 et fut de nouveau remis en liberté. Revenu à Paris, il y resta huit jours, et décida rapidement de quitter la ville, soumise à la Terreur Blanche.

Sa retraite à Thin-le-Moutier

Il possédait un toit à Thin-le-Moutier et décida d'en faire son refuge. Il quitta la capitale qu'il avait administrée caché dans une voiture chargée de paille, puis continua habillé en paysan, jusqu'à la porte du fermier qui exploitait ses terres. Son arrivée ne fit pas sensation dans ce petit village des Ardennes, loin de l'agitation parisienne. Il évita de se montrer et de se manifester pendant plusieurs mois, et dut subir des tracasseries juridiques et des citations à comparaître jusqu'au coup d'État du 18 fructidor an V 4 septembre 1797, qui priva ses adversaires les plus acharnés de moyens de lui nuire.

Son mode de vie, son habillement, son mobilier étaient modestes

Avec l'accord bienveillant de l'administration départementale, il devint quelque temps membre de la Société d'agriculture, arts et commerce du département des Ardennes. Mais, suite au coup d'État du 18 brumaire, il se retira complètement de la scène publique, par prudence probablement, mais aussi sans doute par déception.

En 1803, le Premier Consul Napoléon Bonaparte se rendit en visite en Ardennes, accompagné de Gaspard Monge. Celui-ci vint un soir à Thin-le-Moutier au domicile de son ami Pache, porteur d'une lettre de Bonaparte avec des propositions4. Pache raccompagna son visiteur, le lendemain matin, jusqu'à la sortie de la vallée et ils s'embrassèrent une dernière fois.

L'ancien conventionnel, et ministre de la Guerre, Dubois-Crancé, installé dans une autre petite commune des Ardennes, vint également à Thin-le-Moutier partager quelques instants avec lui, mais sans avoir d'autre objectif que le plaisir de le revoir4. Ses enfants et ses petits-enfants lui restèrent attentifs et vinrent régulièrement lui rendre visite, même si sa fille Sylvie et son gendre Audoin étaient devenus royalistes après 1815. Il mourut d'une pleurésie en 1823.

Posté le : 13/02/2016 23:05

Edité par Loriane sur 14-02-2016 22:39:40

Edité par Loriane sur 14-02-2016 22:41:52

|

|

|

|

|

Francesco Cavalli |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 14 Février 1602 naît Francesco Cavalli

de son vrai nom Pier Francesco Caletti-Bruni à Crema, dans la province de Crémone, en Lombardie, mort à 73 ans le 14 janvier 1676 à Venise fut un compositeur et organiste italien. Il avait pris pour pseudonyme le nom d'un noble vénitien qui était son mécène. organiste, compositeur d'opéra, maître de chapelle, du mouvement musique baroque, Genre artistique opéra, ses Œuvres réputées les plus réputées sont Il Giasone, Artemisia, Egisto, La Calisto

En forgeant un nouveau style lyrique qui influencera l'Europe entière, Pier Francesco Cavalli s'affirme comme le plus important compositeur dramatique après Claudio Monteverdi. Sa carrière est indissociablement liée à l'histoire des institutions musicales vénitiennes : il grandit au sein de la Capella ducale de la basilique Saint-Marc, dont il gravira un à un tous les degrés de la hiérarchie, et les premiers théâtres lyriques publics et payants de Venise verront la création de la plupart de ses opéras.

Il devint chanteur à la basilique Saint-Marc de Venise en 1616, puis second organiste en 1639, premier organiste en 1665 et enfin maître de chapelle en 1668 à la tête de la Cappella Marciana. Malgré cette longue carrière de musicien d'église, il est surtout connu pour ses opéras.

Il commença à écrire pour la scène lyrique en 1639 (Le Nozze di Teti e di Peleo), et acquit très vite une renommée telle qu'il fut invité à Paris en 1660 pour y produire l'opéra Xerse. Il revint d'ailleurs à Paris en 1662, montant la représentation de son Ercole amante au Louvre, cette œuvre ayant été écrite à l'occasion du mariage de Louis XIV. Il mourut à Venise.

En 2014, Olivier Lexa signe la première biographie complète du compositeur, parue aux éditions Actes Sud.

Sa vie

Pier Francesco Caletti Bruni naît le 14 février 1602 à Crema, dans une des provinces de la terra ferma (possessions continentales de la Sérénissime République), située dans la plaine lombarde, non loin de Milan. De 1614 à 1616, cette cité est placée sous l'autorité d'un nouveau podestà (gouverneur), Federico de Cavalli. Sans doute séduit par la voix du jeune Pier Francesco, ce riche patricien prend l'enfant sous sa protection, l'emmène avec lui à Venise en 1616 et se charge financièrement de ses études. Le 18 février 1617, l'enfant est inscrit dans les registres de la maîtrise de la basilique Saint-Marc sous le nom de Pietro Francesco Bruni Cremasco.

Claudio Monteverdi (1567-1643) avait été nommé maestro della Capella en 1613 : dès son arrivée, Pier Francesco peut donc travailler sous sa direction. Adulte, il deviendra l'un de ses plus proches collaborateurs, et il témoignera longtemps après la mort de son maître de toute l'estime qu'il avait pour lui, assurant les reprises et les éditions posthumes de ses œuvres. Le talent particulier du jeune puer cantor est très vite décelé. En 1620, il est nommé organiste à l'église Santi Giovanni e Paolo, recevant 30 ducats de salaire annuel (il sera destitué de ce poste pour d'obscures raisons en 1630). En 1625, sa première composition est publiée par Leonardo Simonetti à Venise dans un recueil de motets pour voix seule – la Ghirlanda Sacra –, parmi d'autres pièces de Monteverdi, d'Alessandro Grandi, de Giovanni Rovetta, notamment. Il est appointé comme ténor de la Capella ducale à partir de 1628. En 1630, il épouse Maria Sozomeno, une jeune fille d'une famille patricienne, les Sozomeni, qui mourra en septembre 1652. Son salaire est régulièrement augmenté, et il se présente en 1639 au poste de second organiste de la basilique. Sa nomination sera confirmée le 22 janvier 1640, les registres mentionnant cette fois le nom de Francesco Caletti, detto Cavalli, pseudonyme qu'il avait adopté en hommage à son ancien protecteur. L'année 1639 est doublement décisive : outre sa réussite au concours de second organiste, elle voit le 24 janvier la création triomphale des Nozze di Teti e di Peleo, son premier opéra (sur un livret de Orazio Persiani), au Teatro San Cassiano de Venise. Cet établissement avait été, en 1637, le premier à produire des spectacles lyriques publics et payants en Europe.

Le « maestro di capella » de Saint-Marc

Parallèlement à sa carrière de compositeur d'opéras, Cavalli poursuit son ascension dans la hiérarchie de la Capella di San Marco. Dès 1640, il obtient une nouvelle augmentation, et ce « second organiste » reçoit 200 ducats par an, tandis que Monteverdi (le maître de chapelle) en reçoit alors 600.

Le 11 janvier 1665, Cavalli succède à Massimiliano Neri au poste de premier organiste de Saint-Marc. La consécration de sa carrière arrive le 20 novembre 1668, lorsqu'il est nommé maestro di capella, succédant à Giovanni Rovetta au poste qu'avait occupé Claudio Monteverdi de 1613 à 1643.

Cavalli meurt le 14 janvier 1676 à Venise. Il est enseveli dans l'église de San Lorenzo, dans la tombe de l'évêque de Pola, Claudio Sozomeno, oncle de son épouse. N'ayant pas de descendance, il avait rédigé son testament en faveur des enfants de son premier protecteur et de plusieurs maisons religieuses de Venise. Il a droit à des obsèques solennelles où l'on exécute, suivant ses vœux, le requiem – Missa pro Defunctis a otto voci reali – qu'il avait composé à sa propre intention. Son testament stipule également que cette œuvre devait être rejouée deux fois chaque année lors d'offices célébrés à son intention, la première fois à San Marco et la seconde à San Lorenzo.

Une partie de ses manuscrits sera léguée à son élève préféré, Don Giovanni Caliari. D'autres parviendront en la possession du procurateur vénitien Marco Contarini, dont le dernier descendant, Girolamo Contarini, léguera en 1843 sa splendide collection de partitions à la Biblioteca Marciana de Venise. C'est là que se trouvent aujourd'hui vingt-sept opéras et la majeure partie de la production liturgique de Cavalli.

Le maître de l'opéra vénitien

On attribue actuellement à Cavalli quarante-deux drammi per musica : neuf sont d'attribution douteuse, et vingt-six partitions seulement nous sont parvenues. Ces opéras furent représentés pendant près de quarante années tant à Venise que sur les plus importantes scènes italiennes et européennes : Rome, Florence, Bologne, Naples, Lucques, Vicence, Ferrare, Gênes, Milan, Vienne, Innsbruck et Paris. Plusieurs d'entre eux obtinrent un immense succès, dans les théâtres payants comme auprès de cours aristocratiques : La Didone (1641), L'Egisto (1643), L'Ormindo (1644), Il Giasone (1649), La Calisto (1652), Il Serse (1655), L'Erismena (1656), Scipione affricano (1664), Muzio Scaevola (1665), Pompeo magno (1666).

Malgré cette reconnaissance européenne, Cavalli ne quittera qu'une seule fois Venise : il se rendra à Paris de 1660 à 1662, à l'invitation de Mazarin, pour produire un opéra, Ercole Amante (« Hercule amoureux »), lors des festivités du mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche. Cet ouvrage en un prologue et cinq actes sur un livret de Francesco Buti d'après Les Métamorphoses d'Ovide sera joué le mardi 7 février 1662, aux Tuileries, dans le théâtre des Machines construit pour l'occasion par l'architecte Gaspare Vigarani. Ce fut le seul échec de Cavalli, causé par une violente cabale menée par le parti anti-italien de la cour, mais aussi par Jean-Baptiste Lully, à qui avait été confiée la composition des ballets.

Une esthétique théâtrale et lyrique originale

Les opéras de Cavalli se distinguent tout d'abord par la qualité de leurs livrets. Les meilleurs librettistes vénitiens collaborèrent avec lui, en particulier Giovanni Francesco Busenello (trois fois), Nicolò Minato (sept fois), Giovanni Faustini (onze fois). Ces auteurs affectionnent les intrigues complexes et les rebondissements imprévus, multiplient les épisodes secondaires et les personnages (La virtù de'strali d'Amore, de Faustini, en compte 21). L'action se déroule sur plusieurs niveaux à partir d'un canevas connu de tous, mêlant le tragique et le comique. La diversité des scènes et des lieux autorise de rapides changements de décors et le déploiement de machineries spectaculaires.

Cavalli est un mélodiste raffiné et original. Il ne s'adonne jamais à la virtuosité, mais assouplit son récitatif, propose des lignes perpétuellement mélodieuses tout en respectant les impératifs de la prosodie : le recitar cantando des premiers opéras florentins devient grâce à lui une nouvelle forme de cantar recitando « à la vénitienne ». Il multiplie dans les scènes de courtes sections d'arie, séduisantes et facilement mémorisables. Son langage musical est d'une rare suavité harmonique : dans ses lamenti, il multiplie les dissonances, les chromatismes et autres effets rhétoriques. Par ces moyens, toute l'attention du public est attirée vers le chant et l'action dramatique. La catharsis aristotélicienne (c'est-à-dire la purgation des passions néfastes) n'est plus le but principal des auteurs. L'émerveillement prévaut désormais : celui de l'esprit, grâce à l'ingéniosité du livret, celui des yeux, par la multiplication des décors et des machines, et, surtout, celui des oreilles, par la richesse des moyens musicaux. De ce point de vue, les opéras de Cavalli permirent l'éclosion d'une nouvelle forme de bel canto.

L'apogée de la musique liturgique vénitienne

Au cours de sa longue carrière à la Capella di San Marco, Cavalli dut composer une abondante production liturgique, dont il ne reste que peu de traces. Outre quelques éditions et manuscrits épars, deux principaux recueils imprimés nous sont parvenus : les Musiche sacre concernenti messa, e salmi concertati con istromenti, imni, antifone et sonate (Venise, 1656) et les Vesperi a 8 voci... (Venise, 1675).

À l'instar de celle de Monteverdi, la musique sacrée de Cavalli manifeste une grande diversité de formes et de styles d'écriture. Ainsi, ses recueils mêlent des motets de solistes avec basse continue, des psaumes pour larges effectifs polychoraux et concertants, faisant dialoguer divers chœurs vocaux et instrumentaux.

À travers sa production religieuse, Cavalli rejoint son maître Monteverdi : il sut allier la perfection contrapuntique de la prima prattica (ou stile antico), les hardiesses et l'expressivité de la seconda prattica (ou stile moderno). Il fondit ces deux références stylistiques en leur imprimant sa touche personnelle : une grâce mélodique et une suavité harmonique qui confèrent à sa musique un charme particulier, aujourd'hui encore inaltéré. Henry Prunières le remarquait déjà en 1931 : « Aucun musicien de son temps ne possède au même degré que Cavalli le sens décoratif de la musique. Si l'on peut comparer Monteverdi à Titien, on peut voir en son élève une sorte de Véronèse. » Denis Morrier

Œuvre et influence

Cavalli est probablement le compositeur le plus important de sa génération en ce qui concerne l'opéra public, genre musical alors en plein développement. Contrairement à Claudio Monteverdi qui dispose pour ses premières œuvres d'orchestres très fournis en toutes sortes d'instruments, les opéras de Cavalli utilisent un orchestre à cordes avec basse continue très réduit afin de s'adapter aux moyens limités des opéras publics.

Liste des compositions

Opéras

Le nozze di Teti e di Peleo 1639

La Dafne 1640

La Didone 1641

L'Amore innamorato 1642, musique perdue

La virtù de' strali d'Amore 1642

L'Egisto 1643

L'Ormindo 1644

La Doriclea 1645

Il Titone 1645, musique perdue

Il Giasone 5 janvier 1649, c'est le plus populaire de ses opéras

L'Euripo 1649, musique perdue

L'Orimonte 1650

L'Oristeo 1651

La Rosinda 1651

La Calisto 1652

L'Eritrea 1652

Il Delio La Veremonda, l'amazzone di Aragona 1652

L'Orione 1653

Il Ciro 1654

L'Hipermestra L'Ipermestra 1654

Xerse 1655

L'Erismena 1655

La Statira Statira principessa di Persia 18 janvier 1655

L'Artemisia 1657

Impermnestra 12 juin 1658

L'Antioco 1659, musique perdue

Il rapimento d'Helena Elena 1659

L'Ercole Ercole amante 7 février 1662

Scipione affricano 1664

Mutio Scevola Muzio Scevola 1665

Il Pompeo Magno 1666

L'Eliogabalo 1667

Coriolano 1669, musique perdue

Massenzio 1673, musique perdue

Œuvres sacrées

Vespro della beata Vergine 1656

Antiennes à la Vierge 1656

Missa pro defunctis per octo vocibus 1675

Posté le : 13/02/2016 22:37

Edité par Loriane sur 14-02-2016 22:24:55

Edité par Loriane sur 14-02-2016 22:26:11

|

|

|

|

|

Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 14 février 1692 naît Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée

à Paris où il est mort le 14 mars 1754 auteur dramatique français, créateur d'un genre théâtral : la comédie larmoyante. Le révérend père La Chaussée ne va cependant pas jusqu’à appliquer les stricts principes moraux qu'il met en scène dans ses pièces à sa vie privée : il fréquente des cercles libertins et compose également des ouvrages grivois. Reçu à l’Académie française en 1736, il s'opposera constamment à l'admission d'Alexis Piron, ainsi qu'à celle de Jean-Pierre de Bougainville, lequel finira toutefois par lui succéder.

La Chaussée a pavé la voie, avec sa comédie larmoyante qui ne visait plus le comique mais les larmes, au drame bourgeois. Brisant la séparation rigoureuse alors en vigueur entre la tragédie et la comédie, cette innovation s’inscrivait dans le fil des pièces de Marivaux et allait conduire tout naturellement au drame bourgeois de Diderot et de Sedaine.

Cette innovation conquit le public mais suscita de vives oppositions dans le monde des lettres. Voltaire, qui ne négligea pourtant pas le genre de la comédie larmoyante avec L'Enfant prodigue, affirma qu'il démontrait l'incapacité de l'auteur à produire soit des comédies, soit des tragédies, et écrira :

Sa vie

La Chaussée a près de quarante ans lorsqu’il débute dans les lettres par un petit poème, une Épître de Clio, publiée à Paris en 1731, et dans laquelle il prend le parti de La Faye dans la controverse opposant ce dernier à Houdar de La Motte, qui soutenait que les vers n’étaient pas indispensables à la tragédie.

Deux ans plus tard, il fait jouer sa première pièce, La Fausse Antipathie, en trois actes et en vers, représentée le 12 octobre 1733. Cette œuvre annonce le drame bourgeois, tout en conservant les règles canoniques de la comédie classique. C’est le premier essai d’un genre nouveau, qu’on appellera la comédie larmoyante ou comédie mixte, et qui n’est autre chose que le drame, mais bien modeste encore, respectant scrupuleusement les règles classiques des trois unités et la forme du vers.

Le public prend simplement La Fausse Antipathie pour une comédie dépourvue de comique et La Chaussée lui-même n’avait peut-être fait qu’entrevoir le genre qu’il allait développer avec succès, surtout dans les cinq pièces suivantes, toutes en cinq actes et en vers, données comme des comédies sans comique, où le but était d’intéresser par le spectacle des infortunes domestiques.

Le Préjugé à la mode 3 février 1735 tourne en ridicule l’idée reçue selon laquelle un homme de naissance ne peut manifester de l’amour pour sa femme.

Dans L'École des amis 26 février 1737, le personnage principal, affligé de malheurs imaginaires, est placé entre trois amis dont un seul mérite ce nom.

Mélanide 12 mai 1741 constitue le modèle de la comédie larmoyante. L'héroïne est séparée de l'époux de son choix par un arrêt du Parlement. Elle le retrouve longtemps après sur le point d’épouser la fille d’un ami, dont il dispute la main à son propre fils. Geoffroy l'appelait « Mélanide la dolente », parce qu’elle était constamment en larmes.

L'École des mères 24 avril 1744 met en relief le danger de la prédilection aveugle des parents pour l'un de leurs enfants. Cette pièce avait la préférence de La Harpe « parce qu’elle réunit à l'intérêt du drame des caractères, des mœurs et des situations de comédie ».

La Gouvernante 18 janvier 1747, enfin, prend pour base un fait réel arrivé à M. de La Faluère, premier président du parlement de Bretagne. Trompé par un secrétaire qui avait soustrait une pièce décisive, il fit rendre un arrêt injuste et ruina la personne qui perdait son procès. Instruit de son erreur, le magistrat remboursa sur sa propre fortune la somme perdue. Dans la pièce, le président, après avoir cherché la victime de son erreur, la retrouve dans une femme de qualité qui a changé de nom et qui est employée chez lui comme gouvernante.

Tirant ses principaux effets de la triste situation de personnages qui ne sont pas au-dessus de l'ordre commun, La Chaussée leur prête dans tous les moments où l'action n'est pas très vive, un entretien sérieux dont la langueur va facilement à l’insipidité. Comme il a en vue l'instruction morale plus directement que dans la comédie véritable, les préceptes et les sentences sont multipliées au point que quelques scènes ne sont que des traités de morale dialogués. Avec ses tendances et ses défauts, La Chaussée fait alors face aux attaques des envieux, des amis du sel comique et de ceux qui voient dans ses œuvres une sorte de profanation à la fois contre la comédie et contre la tragédie.

DRAME

Drame bourgeois

Le drame bourgeois naît au XVIIIe siècle du déclin de la tragédie classique. Il vise à la remplacer comme grand genre du théâtre sérieux. L'audience qu'obtiennent ces pièces est à mettre en relation avec l'évolution du public, elle-même liée à celle de la société. Chez les spectateurs, quelle que soit leur naissance, le goût s'embourgeoise. Le genre atteste les qualités de sérieux qui caractérisent l'amateur de théâtre au XVIIIe siècle : amour de la modernité, désir de réfléchir sur des problèmes réels, aspiration à la vertu – et un certain béotisme. Préparé, avant 1750, par les œuvres de Destouches et de La Chaussée, s'épanouissant dans la seconde moitié du siècle avec Diderot, Beaumarchais, Sedaine, Mercier, le drame, au siècle suivant, cesse de s'appeler« bourgeois », l'adjectif ayant pris une couleur par trop péjorative. Pourtant les prolongements se laissent facilement discerner chez Émile Augier, Dumas fils, Curel. À la fin du siècle, un renversement des valeurs se produit : la pièce à sujet bourgeois rencontre une chance nouvelle dans l'inspiration antibourgeoise, avec Henry Becque, Mirbeau, et jusqu'à nos jours.

L'invention des bons sentiments

• Les précurseurs

De 1710 à 1754, Destouches produit des comédies qui s'intitulent Le Curieux impénitent, L'Ingrat, La Force du naturel, son « chef-d'œuvre » étant Le Glorieux (1732). Diplomate, il répugne à l'enjouement. Non moins qu'à la poésie l'esprit mondain, au XVIIIe siècle, nuit au comique. Destouches aime les analyses morales, et glisse de la morale à la moralité. Son Glorieux, en face d'un hobereau vaniteux, déploie l'éventail des vertus bourgeoises, jusqu'à la conversion du coupable. Un peu à son insu, Destouches redécouvre une source d'intérêt que connaissait Térence : ni la terreur, ni la pitié, ni le rire, mais une sympathie compatissante.

Inventée par Nivelle de La Chaussée, la comédie larmoyante s'écarte davantage de la tradition classique. Cet homme d'argent et de plaisir a su voir dans une comédie de Voltaire le sujet moral que Voltaire n'avait pas vu. Il en tire son Préjugé à la mode (1735), l'un des grands succès du siècle, repris chaque année jusqu'à la Révolution. Le préjugé est celui que peindra Laclos : la gloire d'un homme se mesure au nombre de ses conquêtes ; quiconque aime sa femme se couvre de ridicule. Durval est donc honteux d'aimer son épouse qui l'aime. L'action se dénoue lorsque, bravant le préjugé, il a le courage de son sentiment. L'œuvre présente déjà deux caractères du drame bourgeois : elle est faiblement écrite ; elle oppose au libertinage aristocratique une pratique bourgeoise des vertus.

Diderot

Dès ses débuts, vers 1750, Diderot, chef de l'équipe encyclopédiste, prône, en même temps qu'une philosophie nouvelle, un art neuf. Contre la tragédie, ranimée par Voltaire mais définitivement morte après l'ultime succès de Tancrède (1760), il va créer un genre adapté à l'esprit moderne : le drame bourgeois. Il joint l'exemple au précepte. Avec Dorval et moi il publie les cinq actes en prose du Fils naturel (1757, joué en 1771 sans aucun succès) ; avec le Discours sur la poésie dramatique, il donne Le Père de famille (1758, joué avec un passable succès en 1761). Le plus intéressant en ces textes reste l'esthétique vériste. Diderot soutient que le drame du Fils naturel a été vécu. L'un des participants, Dorval, en tire une pièce jouée au salon par ceux-là mêmes qui furent mêlés à l'événement. Fiction étrange qui pose le problème de la transposition théâtrale. Une dramaturgie de la pantomime et du « tableau » est présentée comme plus vraie que celle des monologues, dialogues, coups de théâtre. Et l'œuvre, bien entendu, doit être écrite en prose.

Les pièces nouvelles auront l'âpre saveur du réel. On traitera de la vie familiale. On montrera un père dans les « drames » suscités par les amours de ses enfants. On peindra la profession. Il ne suffira plus de porter à la scène des hommes ayant un métier : le sujet sera tiré de l'activité professionnelle même. On reconnaît la philosophie qui fit de l'Encyclopédie un dictionnaire des métiers. L'émotion naîtra des épreuves endurées par les gens de bien. L'effet sera fort moral. « C'est toujours la vertu et les gens vertueux qu'il faut avoir en vue quand on écrit. »

Beaumarchais

Beaumarchais, dans son Essai sur le genre dramatique sérieux, préface d'Eugénie (1767), reprend l'essentiel de cette poétique. Intérêt « plus pressant », affirme-t-il, celui d'un « malheur domestique », puisqu'un tel événement semble « nous menacer de plus près ». « Que me font à moi, sujet paisible d'un État monarchique du XVIIIe siècle, les révolutions d'Athènes et de Rome ? » Bizarrement, l'auteur du Barbier de Séville préfère au rire l'« attendrissement » qu'inspire la vertu persécutée. « Je sors du spectacle meilleur que je n'y suis entré, par cela seul que j'ai été attendri. » Qu'un génie aussi vigoureusement comique ait toujours penché vers le drame bourgeois (Beaumarchais débute avec Eugénie, poursuit avec Les Deux Amis, 1770, conclut avec La Mère coupable, 1792, après avoir glissé quelques tirades « dramatiques » dans Le Mariage de Figaro), quelle meilleure preuve de la vitalité du genre dans les décennies précédant la Révolution ?

Le pathétique bourgeois

Le drame bourgeois porte sa date. Personnage d'époque que son héros, cet homme « sensible ». L'émotion, accompagnée d'une conscience de l'émotion, s'épanouit en un expressionnisme véhément, théâtral, qui devait rapidement se démoder. Au tableau final, le Père de famille de Diderot bénit les quatre jeunes gens agenouillés et profère : « Oh ! qu'il est cruel... qu'il est doux d'être père ! » Les auteurs comme le public aspirent à un pathétique violent. À l'époque des adaptations de Ducis, on attend un Shakespeare bourgeois. C'est à propos du genre nouveau que Diderot écrit la phrase souvent citée : « La poésie veut quelque chose d'énorme, de barbare et de sauvage... » D'ordinaire, cependant, la vie de famille, l'activité professionnelle ne comportent rien de tel. Cette sorte de sujets demande à être traitée avec discrétion, ainsi que l'a su faire Sedaine, qui a laissé des œuvres justes et vraisemblables, comme son Philosophe sans le savoir (1765). Mais Diderot, Beaumarchais s'évertuent à créer du pathétique par des moyens artificiels : style emphatique, ficelles usées de l'intrigue (enfants perdus et reconnaissances, lettres interceptées, hasards malencontreux). Fait exception pourtant Est-il bon ? Est-il méchant ? « le seul ouvrage très dramatique de Diderot » (Baudelaire), le seul qui aujourd'hui puisse être joué.

Les valeurs bourgeoises

L'illusion de poésie procédait sans doute de la ferveur inspirée alors par les valeurs bourgeoises. Le drame célèbre les mérites d'une classe en expansion. Les Deux Amis (sous-titre : ou le Négociant de Lyon) illustrent la probité d'un marchand, placé, le jour de l'échéance, à la suite du décès inopiné d'un notaire, dans une situation cornélienne ; sifflée à Paris, la pièce fut goûtée dans les villes d'affaires. Le Père de famille traite de la mésalliance ; Saint-Albin, espoir d'une dynastie bourgeoise, épousera-t-il Sophie, l'ouvrière dont il est épris ? Oui, car Sophie retrouve, à point nommé, des parents fort sortables. Dans une époque où la bourgeoisie s'affirmait comme classe d'opposition, le drame arbitrait à son profit le conflit avec l'aristocratie. Le « philosophe sans le savoir » de Sedaine, M. Vanderk, né noble, s'est fait commerçant : il loue, à l'encontre de l'oisiveté nobiliaire, les vertus laborieuses. Pareillement, dans La Mère coupable, conclusion de la trilogie figaresque, Beaumarchais montre un Almaviva ayant abjuré son rang de grand d'Espagne, pour vivre bourgeoisement à Paris.

Le drame n'ignore pas les rapports du bourgeois avec ses inférieurs, domestiques ou salariés. Mais il n'y voit que matière à idylle. La Brouette du vinaigrier, de Louis Sébastien Mercier (1775), narre l'histoire du bon employé remettant ses économies à son patron ruiné. M. Delomer, négociant comme il se doit, a une fille, aimée sans espoir par le fils d'un vinaigrier, ancien domestique de la maison. Soudain Delomer perd toute sa fortune. Alors entre le vinaigrier, poussant sa brouette ; le petit baril qu'il roule contient non du vinaigre, mais des pièces d'or, amassées une à une. Le négociant, sauvé par ce pactole, donne sa fille au fils du bonhomme. Le rideau tombe sur une scène touchante : tout le monde s'embrasse. Le drame bourgeois ruisselle de bonne conscience. Son héros ne doute pas que l'avenir lui appartienne ainsi qu'à ses semblables.

Diffusion du genre au XVIIIe siècle

Si l'on veut apprécier le rayonnement du genre au siècle des Lumières, d'autres noms sont à citer. Marivaux fait intervenir une discrète sentimentalité bourgeoise dans une pièce comme Le Jeu de l'amour et du hasard (1730). Plus franchement, sa Mère confidente (1735) annonce le drame tel que le concevra Diderot. Voltaire, sensible aux ridicules du genre mais attentif à suivre le goût du public, s'y essaie avec L'Écossaise (1760). Parmi les auteurs de moindre importance, Fenouillot de Falbaire mérite une mention pour son Honnête Criminel (1767), drame d'un fils prenant aux galères la place de son père, protestant condamné pour cause de religion.

En Europe, l'Angleterre en ce domaine comme en d'autres a devancé le continent. En 1722, Steele donne The Conscious Lovers (Les Amants réservés), drame moralisant. En 1731, The London Merchant (Le Marchand de Londres) de Lillo, pathétique histoire d'un vertueux commis corrompu par une courtisane, remporte un succès inouï. Parmi les Italiens, Goldoni, rompant par son réalisme avec la commedia dell'arte, tend vers l'esthétique du drame bourgeois. Mais c'est en Allemagne que le genre est le mieux accueilli. Goethe en témoigne : « Le Père de famille de Diderot, L'Honnête Criminel, Le Vinaigrier, Le Philosophe sans le savoir, Eugénie se conformaient au respectable esprit bourgeois de la famille qui commençait à prévaloir de plus en plus » (Poésie et Vérité). Le théâtre allemand renaît par le drame bourgeois, avec Gellert, auteur de Die zärtlichen Schvestern (Les Tendres Sœurs, 1747), touchant portrait de deux jeunes personnes de la bourgeoisie saxonne. Il y eut un Père de famille allemand de Gemmingen (1780), lequel « donnait une vision sentimentale des mérites de la classe moyenne et ravissait le public ». Goethe, qui s'exprime ainsi, tira lui-même un drame bourgeois, Clavigo (1774), d'un épisode narré par Beaumarchais. Bientôt Schiller, dans Kabale und Liebe (Intrigue et Amour, 1784), porte au paroxysme révolutionnaire le conflit, en Allemagne, de la cour et de la ville, de l'aristocratie et de la bourgeoisie.

Consolidation et critique au XIXe siècle

Augier et Dumas fils